Moral, cultura y espiritualidad: paradigma del sentido

[Ponencia de Leopoldo Minaya presentada el 23 de octubre de 2022 en la reunión mensual del movimiento literario Interiorismo.]

Me cumple esta vez ponderar, en escueta extensión monográfica, El sentido moral en la cultura (lenguaje, conducta y creación), ponencia presentada por don Bruno Rosario Candelier ante la concurrencia del encuentro mensual del Interiorismo de fecha 23 de septiembre de 2023, que llamara nuestra atención en más de un aspecto.

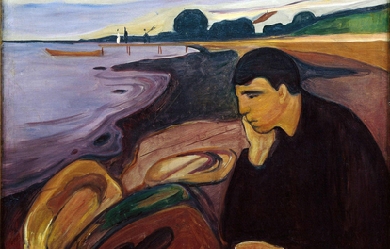

Esta ponderación me podría permitir expresar liminarmente algunas opiniones que denominaría –tal vez impropiamente– «propias», en torno al tema central de la disertación: la moral, y su impacto en la cultura y la civilización humanas... y la actitud del sujeto creador ante semejante medida de valor.

Escuchar, y leer con detenimiento luego, el texto comentado, me hizo sumergir nueva vez en la contemplación del depurado modo de exposición de su autor: preciso, pulido, estilizado, convincente, puntual. La credibilidad literaria de un escritor depende, no en poco, del esmero que pueda dejar traslucir en sus creaciones. Ciertamente, la autoridad de un argumento empieza por su modo de exposición, su sello y su tono, que deberán ajustarse con elegancia y racionalidad al valor de verdad de los asertos que se anhelan comunicar.

Así discurre la escritura de don Bruno Rosario Candelier. Opera en el literato una avidez de perfección, una aspiración—¿hablamos ahora en sentido figurado?—de ajustarse al orden superior de las inmanentes leyes de la Naturaleza. En ese escrito sobre la moral, cada idea, cada frase, cada palabra, se expresa en lugar preciso, con corrección, claridad, distinción y solicitud: a la carga de verdad de los alegatos... se superpone la suprema verdad de un arte que los conduce.

Estas palabras iniciales son más que un cumplido rutinario a la excelencia de estilo del Maestro, y son más que palabras con que un embargado expositor, como quien ahora os habla, trata de introducir un tanteador discurso ante el caudal inquietante de la expectación probable; en verdad, rebosan y rebasan eso: buscan, primeramente, subrayar la tendencia hacia la perfección como categoría conceptual definitoria del Arte, y pretenden, al mismo tiempo, un parangón –ya modelado o modelador– del tema que nos ocupa. Todo arte auténtico es energía espiritual impelida hacia la Perfección..., y la Moral, en legitimidad, es asunto que la reclama (a la Perfección), esta vez en la conciencia y en el accionar cotidiano del ser, con lo que ambos conceptos, arte y moral, si bien pueden hallarse separados en uno o múltiples aspectos, o ser objeto de interpretaciones disímiles en su biunívoca relación, como bien apuntara Miguelángel Durán en su intervención el mismo día, se unen para dejar en el sentido de la perfección el testimonio de un punto cardinal de equivalencia.

La tendencia de la moral hacia la perfección del alma, perfección ejemplificada en el orden superior de la Naturaleza, es criterio que comparte Rosario Candelier. Ha dicho: «Es imperativo actuar en armonía con la verdad y el bien, base del sentido moral, para vivir y proceder en armonía con el ordenamiento del Universo...» Agrega, igualmente: «El concepto implicado en la moral, que no tiene una entidad física sino espiritual, es expresión de una norma para el orden protocolar y la disciplina que regula la convivencia armonizada en las relaciones de la vida social, institucional y personal... En tal virtud, el principio de la moralidad favorece la empatía en las relaciones, actitudes y comportamientos... bajo la armonía cósmica que apuntala el ordenamiento primordial..., principio de todo lo existente».

Vemos cómo la moral se traduce en virtud, en apelación superior. Al decir «superior» presuponemos una gradación de las virtudes y de los actos humanos. A una gradación de las virtudes y de los actos humanos parece lógico admitir una gradación en la condición y la calidad de los individuos, permitiéndonos clasificarlos en función de sus criterios morales como ordinarios y de excepción. Hombres excepcionales serían entonces aquellos que se atengan a sanas reglas morales (en realidad: formas de compasión) en la consumación de sus actos y en sus tomas de decisiones; y cuanto mayor fuese ese acatamiento... aún mayor sería la excepcionalidad.

Deseable sería un mundo regido por la tesis de Ulpiano en que cada uno reciba por justicia lo suyo, lo que le pertenece. “La justicia es la firme y perenne voluntad de dar a cada uno su propio derecho”, apunta el jurista romano, y la justicia ideal, agregamos nosotros, se verifica cuando tanto la regla moral como la regla de derecho coinciden en su trazado lineal por obra de la buena voluntad de los hombres. En este mundo hipotético, regido por la idealidad de una moral universal, la convivencia y la felicidad humanas estarían aseguradas, y hasta sería posible que, delimitado así lo justo de lo injusto, la regla de derecho no resulte necesaria, pues la norma moral sería suficiente para moderar el funcionamiento de las distintas piezas de un mecanismo social.

Si bien la regla moral no ha sido nunca, ni es, ni será suficiente para sistematizar el orden del mundo real, del comportamiento del hombre como ente y como colectivo, corresponde al artista, al cultor de lo bello, al hombre de pensamiento, sujeto creador, el insistir en la implementación de una sana moral que optimice el trato del hombre con sus semejantes, forma de calcar los ideales de perfección, bondad y verdad que persigue en su arte particular... y trasvasarlos al más extendido campo de acción que constituyen el prójimo, las instituciones, la sociedad y la Naturaleza. Con este interés, y con sobrada razón, reitera en su ensayo Rosario Candelier las apreciaciones vertidas en su libro La intuición cuántica de la creación: «Somos un pequeño universo, es decir, un microcosmos y, en ese tenor, obedecemos a las mismas leyes del Cosmos y tenemos el mismo destino pautado para el conjunto de la Creación. Las leyes que gobiernan la existencia de las cosas, rigen también nuestro cuerpo y nuestro espíritu, como también a todo lo viviente, incluyendo la creación que genera nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad».

Resulta comprensible el hecho de que, en una institución, en una sociedad, y en el mundo, haya hombres que actúen al margen de la moral, si se nos permite expresar la excepción como regla y la regla como excepción, tal vez por razones de lenguaje político o de elegancia retórica. En primer lugar, ningún hombre es perfecto, como ningún hacer humano—incluso el arte—es perfecto (recordemos que la Perfección es pináculo inalcanzable), y no todos los hombres son excepcionales; antes bien, al revés. El criterio de excepcionalidad presupone minoría, en ordenamiento lingüístico-conceptual. Esperar un comportamiento moral de todos los hombres en todos los casos es inviable además porque lo dicta la propia naturaleza humana. ¿Y cuál es la humana naturaleza? Se nos dirá que es noción imprecisa, con lo que no nos queda sino estar o no de acuerdo. Sin embargo, por lo mismo, cada ente tiene el derecho de formarse una idea de ella, y la que os referiré en lo subsiguiente es el criterio que personalmente me he forjado al través de la experiencia, del vivir, del estudio del libro del alma humana y del discurrir de los mortales.

El hombre apoya su naturaleza en poderosas pulsiones interiores que han pasado a denominarse «instintos». Entre esos empujes se hallan el instinto de conservación y el instinto de dominación, derivados ambos de la pulsión de supervivencia. Para sobrevivir y para sobrevivirse el hombre se prefiere a los demás, con lo que el egoísmo como hecho resulta su bautismo connatural. Tal egoísmo y tales instintos primarios son, en principio, irresistibles; pueden ser morigerados no obstante por la conciencia del hombre excepcional en razón del ejercicio de la compasión por los demás, tanto por el fuerte como por el débil (compasión por el débil: por la fortaleza de espíritu que debe desplegar para resistir la dominación; y compasión por el fuerte: por la debilidad de espíritu que hace ostensible al insistir en el acto de dominación); por el convencimiento de la condición perecedera del linaje humano, la inexorabilidad en la brevedad de cuanto vive... Con tales actos de razonamiento crea su ética, comprende y tolera al semejante, y perfila con el paradigma personal una moral social y normas de convivencia... Razonar es sobreponerse a instintos primarios, pulsiones poderosas indomeñables, insaciables e irremisibles para la ordinariez que aspira a sobrevivir y medrar a toda costa, sin consideraciones ni miramientos a prototipos de orden moral. Por tal lógica, la norma moral necesita perentoriamente, para la ¿efectiva? regulación social en el mundo real, una norma jurídica con poder sancionador aplicado por un estamento referente preestablecido. En esencia, a mi ver, el hombre no nace malo ni bueno, a pesar de Hobbes y de Rousseau, sino con pulsiones en principio irresistibles, y su carácter moral estará signado por el grado de forcejeo de la conciencia individual contra esas pulsiones avasallantes.

Pero existe todavía otra deficiencia de la regla moral: su posible inconsistencia, su convertibilidad. La regla moral puede perder su valor en el tiempo y en el espacio, puede ser distinta para diferentes grupos humanos, puede servir como ingeniosa forma de dominación al imponer el criterio, interesado o con desinterés, de los unos contra los otros... No tiene, pues, un carácter universal e invariable, con lo que ve mellado su poder regulador, dejando pasar por sus fisuras la moral simulada o la doble moral que rige nuestras sociedades a escala mundial.

Así, el gran problema del mundo es un problema moral. El eminente teólogo interiorista don Luis Quezada, con su perspicacia habitual y su explicativo estilo característico, ha vertido con asertiva vehemencia en su ensayo Los desafíos de la ética y la moral en el siglo XXI las opiniones que cito textualmente a continuación:

«... en el siglo XXI comenzamos a sentir una preocupación galopante de que el denominador común de todos los problemas y desafíos que tiene actualmente la humanidad son de carácter ético.

El principal problema económico es un problema ético

El principal problema político es un problema ético

El principal problema científico es un problema ético

El principal problema tecnológico es un problema ético.

En resumen, la ética está de vuelta.

Un ejemplo. La famosa crisis económica del 2008 demostró que el principal componente de la misma no era económico, sino ético.

Otro ejemplo. La crisis ecológica que vive actualmente el planeta, según la ONU, su mayor componente es de carácter ético.

Un ejemplo más. Los mayores desafíos que se prevén en el horizonte sobre el desarrollo compulsivo de la Inteligencia Artificial, son de carácter ético.

Se pueden multiplicar los ejemplos hasta la saciedad:

El desánimo actual por la democracia es de carácter ético

La corrupción e impunidad que ha arropado las sociedades latinoamericanas, por solamente mencionar nuestro entorno geográfico, es de carácter fundamentalmente ético.

La disolución familiar a la cual asistimos, es de carácter ético.

La violencia salvaje, las olas de discriminación social, sexual y racial; las bandas que controlan países; la brutal manipulación de los medios; la inseguridad ciudadana; y muchísimos aspectos más, tienen un fuerte componente ético.

En otras palabras, la ética está de moda; la ética está de vuelta; ya dejó de ser la cenicienta social.»

Como las de don Bruno, las opiniones de don Luis son contundentes. Osaríamos dar un paso más. El principal problema del mundo en todas las épocas y en todos los tiempos es, ha sido y será un problema ético. Hay una correspondencia entre la ética (individual) y la moral (social), pero la segunda modela la primera, y la corrupción del individuo viene dada por la purulencia previa de los sistemas de gobierno y de organización política conocidos y por conocer, que no son en esencialidad sino la antítesis de casi todo lo que predican. Ergo, el principal problema del mundo en todas las épocas y en todos los tiempos ha sido, es y será un problema moral, véanse si no la recurrencia permanente de conflictos bélicos que corroen la paz y la seguridad de la estirpe humana (y el ensalzamiento de tales conflictos en las tomas de partido, y la tipificación de los mismos como acciones de alta moralidad); la esclavitud, sostenida como institución milenaria a la vista de todos, y que desapareció de la faz del planeta menos por reflexión de la alta conciencia que de la conveniencia de una transformación en los sistemas de producción y dominación; la segregación y persecución de razas y credos; y la tergiversación de la finalidad, el uso (y los recursos) de los poderes político y económico en las sociedades y en las naciones, entre otras razones que nos restaría enumerar...

Ante esta universal catástrofe moral, tanto evidente como subyacente, el artista y el hombre de pensamiento están llamados por su propia conciencia a ser indefectiblemente hombres de excepción, a levantar la voz del decoro y la sensatez humanos aun en acarreo de su propio perjuicio y marginación temporal. «La sensibilidad moral forma parte de nuestra personalidad y nuestra cultura. Los valores intelectuales, morales, estéticos y espirituales forman parte de la verdad, la probidad, la belleza, los ideales trascendentes y el bien, base del humanismo y la espiritualidad», ha dicho don Bruno.

Por tanto, todo ente de conciencia superior continúa (y continuará) razonando, aleccionando, proponiendo, argumentando. Con ejemplo de vida, de consideraciones y reconsideraciones, con su ciencia, arte y pensamiento... apela y apelará a la norma moral o de conducta que a lo humano lo defina humano, con determinación de alcanzar lo inalcanzable, de ajustar lo inajustable... en la felicidad, en el dolor y en el tráfago del mundo que nos sostiene...

Hermano, hermano, ¿no oyes tú la voz

que clama en el desierto?

Grita con dolor, aunque nadie la escucha;

mas si callara, rodarán nuestros cimientos...

Muchas gracias.