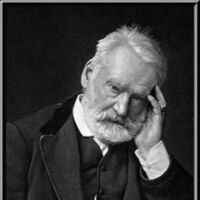

Victor Hugo est un poète, dramaturge, prosateur et dessinateur romantique français, né à Besançon le 26 février 1802 (le 7 ventôse an X selon le calendrier républicain encore en vigueur) et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du xixe siècle. Il occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au xixe siècle, dans des genres et des domaines d’une remarquable variété. Au théâtre, Victor Hugo se manifeste comme un des chefs de file du Romantisme français lorsqu'il expose sa théorie du drame romantique dans les préfaces qui introduisent Cromwell en 1827, puis Hernani en 1830 qui sont de véritables manifestes, puis par ses autres œuvres dramatiques : Ruy Blas en 1838, mais aussi Lucrèce Borgia et Le Roi s'amuse.

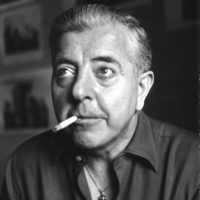

Jacques Prévert est un poète, scénaristeet artiste français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, et mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite (Manche). Auteur de recueils de poèmes, parmi lesquels Paroles (1946), il devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses jeux sur les mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles françaises. Il a écrit des sketchs et des chœurs parlés pour le théâtre, des chansons, des scénarios et des dialogues pour le cinéma où il est un des artisans du réalisme poétique. Il a également réalisé de nombreux collages à partir des années 1940.

Pierre Rive est un auteur français né en 1960 en Loire-Atlantique (Saint-Nazaire). Écrivain, poète, illustrateur, il a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages en Belgique et en France. : poésies, nouvelles, textes humoristiques... La poésie, jusqu'à ce jour, y est dominante, en forme libre et hors chapelle. Il a aussi publié de nombreux textes en revues et anthologies.

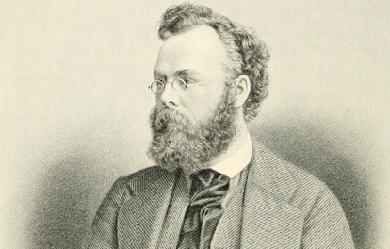

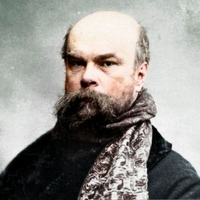

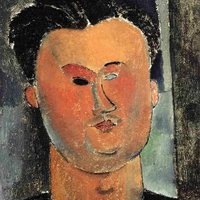

Paul Verlaine est un écrivain et poète français du xixe siècle, né à Metz (Moselle) le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 1896 (à 51 ans). Il s'essaie à la poésie et publie son premier recueil, Poèmes saturniens en 1866, à 22 ans. Sa vie est bouleversée quand il rencontre Arthur Rimbaud en septembre 1871. Leur vie amoureuse tumultueuse et errante en Angleterre et en Belgique débouche sur la scène violente où, à Bruxelles, Verlaine blesse superficiellement au poignet celui qu'il appelle son « époux infernal » : jugé et condamné, il reste en prison jusqu'au début de 1875, renouant avec le catholicisme de son enfance et écrivant des poèmes qui prendront place dans ses recueils suivants : Sagesse (1880), Jadis et Naguère (1884) et Parallèlement (1889). Usé par l'alcool et la maladie, Verlaine meurt à 51 ans, le 8 janvier 1896, d'une pneumonie aiguë. Il est inhumé à Paris au cimetière des Batignolles (11e division). Archétype du poète maudit, Verlaine est reconnu comme un maître par la génération suivante. Son style — fait de musicalité et de fluidité jouant avec les rythmes impairs — et la tonalité de nombre de ses poèmes — associant mélancolie et clairs-obscurs — révèlent, au-delà de l'apparente simplicité formelle, une profonde sensibilité, en résonance avec l'inspiration de certains artistes contemporains, des peintres impressionnistes ou des compositeurs (tels Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré et Claude Debussy, qui mettront d'ailleurs en musique plusieurs de ses poèmes).

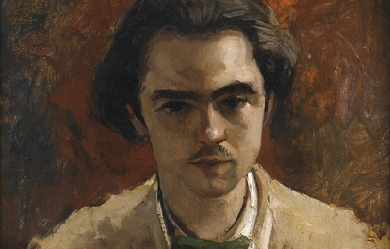

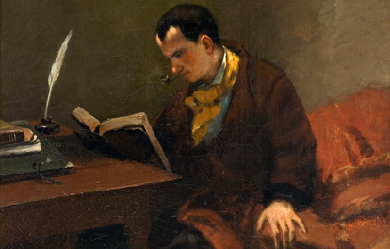

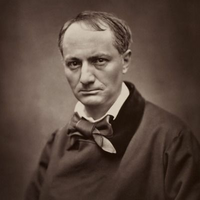

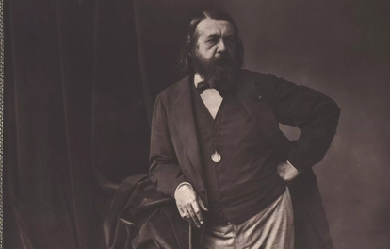

Charles Baudelaire est un poète français. Né à Paris le 9 avril 1821, il meurt dans la même ville le 31 août 1867. Baudelaire naît le 9 avril 1821 au 13 rue Hautefeuille à Paris. Sa mère, Caroline Dufaÿs, a vingt-sept ans. Son père, Joseph-François Baudelaire, né en 1759 à La Neuville-au-Pont, en Champagne, est alors sexagénaire. Quand il meurt en 1827, Charles n’a que six ans. Cet homme lettré, épris des idéaux des Lumières et amateur de peinture, peintre lui-même, laisse à Charles un héritage dont il n’aura jamais le total usufruit. Il avait épousé en premières noces, le 7 mai 1797, Jeanne Justine Rosalie Janin, avec laquelle il avait eu un fils, Claude Alphonse Baudelaire, demi-frère de Charles. « Dante d’une époque déchue » selon le mot de Barbey d’Aurevilly, « tourné vers le classicisme, nourri de romantisme », à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme, chantre de la « modernité », il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil certes bref au regard de l’œuvre de son contemporain Victor Hugo (Baudelaire s’ouvrit à son éditeur de sa crainte que son volume ne ressemblât trop à une plaquette…), mais qu’il aura façonné sa vie durant : Les Fleurs du mal.

#XIXeSiècle #ÉcrivainsFrançais

Voyage dans le temps avec les poèmes de Thérèse Adeline BLAISE LEMAIRE, dont les mots, chargés de nostalgie et d'élégance, ravivent la magie des souvenirs et la douceur des jours passés. Témoignage écrit par un ami, G. M., le 18/11/1997 "Chère Thérèse, Savez-vous que la poésie est le creuset de notre langage et le genre littéraire universel ? « Car, plus on cultive ce qui est profond en soi, plus on se rapproche des autres. » Passionnément, mais d’une voix douce et que son visage ne trahisse autre chose que la quiétude. Voici comment Thérèse évoque son amour de la poésie. Après avoir élevé une belle famille, elle a pris la plume pour « retrouver la fraîcheur des mots », capables pourtant d’évoquer ce qui est la racine du mystère de l’homme, sa dimension spirituelle, la nature qui l’entoure etc.… BRAVO Thérèse" Remerciements, écrits par Thérèse en juin 2023 "A mon époux Marcel LEMAIRE sans qui nous ne serions jamais venu ! En souvenir également de toutes les personnes que nous avons rencontrées, côtoyées pendant la cure et qui sont devenues de véritables amis et avec lesquelles nous avons passé de merveilleux moments. Tous mes remerciements à tout le personnel des thermes pour leur accueil et leur gentillesse, une curiste."

Aimé Césaire, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique), est un écrivain et homme politique français, à la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude — avec Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas —, anticolonialiste résolu, il mène en parallèle une carrière politique en tant que député de la Martinique et maire de Fort-de-France durant cinquante-six années consécutives, de 1945 à 2001.

Née le 1er Avril 1845 à Lyon d'une famille protestante, Louisa Siefert est une poétesse française du XIXe siècle qui, décédée trop tôt (le 21 Octobre 1877), aura laissé une poésie empreinte de douleur mais garnie de sensibilité. En 1863, elle fait la connaissance de nombre d'écrivains illustres, par l'entremise Charles Asselineau, ami de Charles Baudelaire, comme Victor Hugo, Edgar Quinet, Émile Deschamps, Théodore de Banville, Charles-Marie Leconte de Lisle, Sainte-Beuve, Michelet ou encore le peintre Paul Chenavard. Son premier recueil de poésie, "Rayons perdus" paraît 1868 et connait déjà un succès important ; succès d'autant plus appuyé par la lettre que Victor Hugo va lui soumettre, dans laquelle le géant la félicite de son écriture. Œuvres : - Rayons perdus, Paris, Lemerre, 1868 - L’Année républicaine, Paris, Lemerre, 1869 - Les Stoïques, Paris, Lemerre, 1870 - Les Saintes Colères, Paris, Lemerre, 1871 - Comédies romanesques, Paris, Lemerre, 1872 - Souvenirs rassemblés par sa mère et poésies inédites, Paris, Fischbacher, 1881.

Eugène Grindel, dit Paul Éluardais né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952 (à 56 ans). En 1916, il choisit le nom de Paul Éluard, hérité de sa grand-mère, Félicie. Il adhère au dadaïsme et devient l’un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artistique politiquement engagée auprès du Parti communiste. Il est connu également sous les noms de plume de Didier Desroches et de Brun.

.jpg?locale=fr)

La poésie occupe une place dans la littérature aussi réduite que la place que l'on accorde à ses textes, et nous les homos ⚣ sommes presque aussi marginalisés qu'elle malgré notre étiquette d'icône gay, alors imaginez, la poésie homosexuelle ! De la même façon que j'ai pu regarder des films issus du cinéma gay, j'ai voulu écouter de la poésie gay/queer sur le web... Je n'eus que quelques malheureux textes de la trilogie infernale Verlaine/Rimbaud, et de Jean Genet. Le 24 avr. 2017 je créais donc ma chaîne afin de disposer d'un espace où je puisse dire la poésie que je voulais sans qu'elle soit censurée pour pornographie, car c'est bien connu, seuls les Grands peuvent être excusés d'avoir écrit. L'éternelle formalité vaine d'une pornographie nécessairement péjorative et indigne des Lettres qui la forme. Écrire sur elle ou en partant d'elle est une gémonies par indécence et bien c'est de ces corps putrides du sexe-mort que je veux partir. C'est pour cela que je me revendique "poète queer", non pas pour préjuger de la qualité de mes écrits mais au nom de la rareté de ceux qui s'affichent comme tel : queer.

Pierre Reverdy, né le 11 septembre 1889 (13 septembre 1889 selon l’état civil) à Narbonne et mort le 17 juin 1960 à Solesmes, est un poète français associé au cubisme et aux débuts du surréalisme. Il a eu une influence notable sur la poésie moderne de langue française. Biographie Jeunesse Déclaré « né de père et de mère inconnus » à l’état-civil de Narbonne, Pierre Reverdy dut attendre sa vingt-deuxième année pour être reconnu par sa mère. L’année de sa naissance, sa mère était mariée mais son époux vivait en Argentine. Ce n’est qu’en 1897 qu’elle put se remarier avec le père de Reverdy, viticulteur dans la Montagne noire. Pierre Reverdy venait d’une famille de sculpteurs, de tailleurs de pierre d’église. Toute sa vie en sera marquée par un sentiment de religiosité profonde. Il poursuivit ses études à Toulouse et à Narbonne. Paris Il arrive à Paris en octobre 1910. À Montmartre, au célèbre Bateau-Lavoir, il rencontre ses premiers amis : Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault et Tristan Tzara. Pendant seize ans, il vit pour créer des livres. Ses compagnons sont Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse. Toutes ces années sont liées de près ou de loin à l’essor du surréalisme, dont il est l’un des inspirateurs. Sa conception de l’image poétique a, en particulier, une grande influence sur le jeune André Breton et sa théorisation du mouvement surréaliste. Pierre Reverdy est, avec Apollinaire, celui qui accueillit les surréalistes à leur arrivée à Paris pendant la guerre. Aragon raconte : « Il était, quand nous avions vingt ans, Soupault, Breton, Eluard et moi, toute la pureté pour nous du monde. Notre immédiat aîné, le poète exemplaire. » Pendant la guerre, il vit dans une assez grande pauvreté, accentuée par le froid et le manque de charbon. Louis Aragon se rappelle : « Je le revois rue Cortot dans ce temps de misère et de violence, un hiver qu’il régnait chez lui un froid terrible, sa femme malade, et dans le logement au-dessus ce diable d’Utrillo qui faisait du boucan, c’était à tuer. Il y avait dans les yeux noirs de Reverdy un feu de colère comme je n’en avais jamais vu nulle part, peut-être les sarments brûlés au milieu des vignes à la nuit. Je me rappelle ce jour où il lui avait fallu vendre à un de ces hommes riches qui aiment tant l’art un petit Braque qui n’était pas seulement pour lui un tableau, et comme à la dernière minute de se dépouiller, il avait farouchement saisi la toile et l’avait baisée de ses lèvres, à la stupéfaction de l’amateur éclairé. » La revue Nord-Sud Le 15 mars 1917 paraît le premier numéro de sa revue Nord-Sud, à laquelle collaborent les poètes du dadaïsme puis du surréalisme. Le titre de la revue lui est venu du nom de la compagnie de métro, qui avait ouvert en 1910 la ligne reliant Montmartre à Montparnasse. Il signifiait ainsi sa volonté de « réunir ces deux foyers de la création ». Pierre Reverdy a conçu ce projet à la fin de 1916, alors que la vie artistique est toujours anesthésiée par la Grande Guerre, pour montrer les parallélismes entre les théories poétiques de Guillaume Apollinaire, de Max Jacob et de lui-même, marquant ainsi le début d’une époque nouvelle pour la poésie et la réflexion artistique. Reverdy y expose ses théories littéraires, ainsi que de nombreuses réflexions sur le cubisme, notamment sur ses amis Pablo Picasso et Georges Braque. Joan Miró représente la revue dans un tableau qui porte son nom, Nord-Sud (1916-1917), en hommage au poète et aux artistes qu’il admirait. Dans les 14 fascicules—qui s’échelonnent de mars 1917 à la fin de 1918—viendront se poser les noms d’André Breton, de Philippe Soupault, de Louis Aragon, ou encore de Tristan Tzara, alors leaders du mouvement dada. Ces derniers publiaient dans le même temps à la revue SIC mais, selon Adrienne Monnier : « C’est dans Nord-Sud que débutèrent sérieusement André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault (dans SIC, ce n’était pas très sérieux). » Au début des années 1920, il fut l’amant de Coco Chanel à qui il dédicaça de nombreux poèmes. Solesmes En 1926, à l’âge de 37 ans, annonçant que « libre penseur, [il] choisit librement Dieu », il se retire dans une réclusion méditative près de l’abbaye bénédictine de Solesmes où il demeure—bien qu’il ait, semble-t-il, perdu la foi—jusqu’à sa mort, à 70 ans en 1960. Là sont nés ses plus beaux recueils, tels Sources du vent, Ferraille ou Le Chant des morts. Dans la dernière année de sa vie, il écrit Sable mouvant, testament poétique dans lequel il dépouille ses vers et où la voix reste en suspens (son dernier vers ne comporte pas de point final). Il veut qu’il ne demeure de lui qu’un portrait symbolique, dépouillé des détails de l’existence, et ramené à l’essentiel. Postérité Dans son article consacré à la mort de Reverdy, Louis Aragon écrit également : « Sa grandeur, qu’y ajouterais-je à la comparer aux morts et aux vivants ? Il nous reste Saint-John Perse et Marie Noël, il y avait Apollinaire, il y eut Eluard. » De nombreux poètes rendent hommages à Pierre Reverdy, en lui consacrant des articles ou en lui dédiant des poèmes, dont André du Bouchet, Jacques Dupin, Edmond Jabès, Ricardo Paseyro, Pablo Neruda, Kateb Yacine. René Char a dit de lui que c’était « un poète sans fouet ni miroir ». Le 11 juin 2010, à l’occasion des cinquante ans de la disparition du poète, une table ronde animée par Emmanuel Vaslin a réuni, à la bibliothèque municipale homonyme de Sablé-sur-Sarthe, Antoine Emaz, président de la commission Poésie au Centre national du livre et auteur d’une thèse sur les notes de Pierre Reverdy, Claude Cailleau, auteur d’une biographie du poète ainsi que Jean Riouffreyt, historien. Le travail de l’auteur inspire fréquemment la chanteuse Mylène Farmer. Style Le style d’écriture de Pierre Reverdy a été révolutionnaire. Fervent admirateur de Mallarmé et de son fameux « coup de dés », la poésie de Pierre Reverdy emprunte à ce dernier sa forme dentelée avec un retour systématique à la ligne sur des vers en biseaux. Procédant du papier collé, forme empruntée au cubisme auquel il veut très tôt joindre la forme écrite, il cherche par ce moyen à aller au cœur des choses plutôt qu’à leur surface. Le poème sera ainsi plus une évocation de leur réalité consubstantielle par le biais de ce que les images suggèrent qu’une description ou une narration textuelle. L’emploi de la comparaison et de la métaphore s’y veut primordial. Comme le dit lui-même le poète, il s’agit de rapprocher deux mots au sens éloigné l’un de l’autre pour créer une sorte de choc visuel sur la page et intellectuel du même coup. Picasso dira ainsi que Reverdy écrivait à ses yeux comme un peintre. Il n’abandonnera jamais cet idéal d’écriture choisi à l’époque cubiste et ce parti pris aura eu une influence décisive sur tous les grands poètes qui le suivront, au premier chef ceux du surréalisme. Œuvres * Poèmes en prose, 1915, imprimerie Birault, Paris. * La Lucarne ovale, 1916, imprimerie Birault, Paris. * Quelques poèmes, 1916, imprimerie Birault, Paris. * Le Voleur de Talan, 1917, roman, imprimerie Rullière, Avignon. * Les Ardoises du toit, 1918, avec deux dessins de Georges Braque, imprimerie Birault, Paris. * Les Jockeys camouflés et période hors-texte, avec cinq dessins d’Henri Matisse, 1918, imprimerie F. Bernouard. Édition désavouée par le poète et par l’illustrateur. La « seule approuvée », avec l’achevé d’imprimer du 30 décembre 1918, fut tirée chez Birault. * La Guitare endormie, 1919, avec quatre dessins de Juan Gris, imprimerie Birault, Paris. * Self defence, 1919, essai critique, imprimerie Birault, Paris. * Étoiles peintes, 1921, avec une eau-forte d’André Derain, Sagittaire, Paris. * Cœur de chêne, avec huit gravures sur bois par Manolo, 1921, Éditions de la Galerie Simon. * Cravates de chanvre, 1922, avec trois eaux-fortes de Pablo Picasso, Éditions Nord-Sud. * Pablo Picasso et son œuvre, 1924, dans Pablo Picasso, avec vingt-six reproductions de peintures et dessins, Gallimard, Paris. * Les Épaves du ciel, 1924, Gallimard, Paris. * Écumes de la mer, 1925, avec un portrait de l’auteur par Picasso, Gallimard, Paris. * Grande nature, 1925, Les Cahiers libres, Paris. * La Peau de l’homme, 1926, roman, Gallimard, Paris. * Le Gant de crin, 1927, Plon, Paris. * La Balle au bond, 1928, avec un portrait de l’auteur par Amedeo Modigliani, Les Cahiers du Sud, Marseille. * En vrac, 1929. * Sources du vent, 1929, avec un portrait de l’auteur par Picasso, Maurice Sachs éditeur. * Flaques de verre, 1929, Gallimard, Paris. * Pierres blanches, 1930, avec un portrait de l’auteur et un frontispice de Marc Chagall, Éditions d’art Jordy, Carcassonne. * Risques et périls, 1930, recueil des contes écrits entre 1915 et 1928, Gallimard, Paris. * Ferraille, 1937, Bruxelles. * Préface à Déluges, de Georges Herment, 1937, Éditions José Corti. * Plein verre, 1940, Nice. * Plupart du temps, 1945, recueil des livres Poèmes en prose, Quelques poèmes, La Lucarne ovale, Les Ardoises du toit, Les Jockeys camouflés, La Guitare endormie, Étoiles peintes, Cœur de chêne et Cravates de chanvre, sans les illustrations, Gallimard, Paris ; réédition en 1969 dans la collection « Poésie ». * Préface à Souspente, d’Antoine Tudal, 1945, Éditions R. J. Godet, Paris. * Visages, 1946, avec quatorze lithographies d’Henri Matisse, Éditions du Chêne, Paris. * Le Chant des morts, 1948, avec cent vingt-cinq lithographies de Pablo Picasso, Tériade éditeur. * Le Livre de mon bord, 1948, recueils de notes écrites entre 1930 et 1936, Mercure de France, Paris. * Tombeau vivant et Dulce et decorum est pro patria mori, 1949, dans Tombeau de Jean-Sébastien Galanis, imprimé par Daragnès, Paris. * Main d’œuvre, 1949, recueil des livres Grande nature, La Balle au bond, Sources du vent, Pierres blanches, Ferraille, Plein verre, Le Chant des morts, plus les inédits Cale sèche et Bois vert, Mercure de France, Paris. * Une aventure méthodique, 1950, avec douze lithographies en couleurs et vingt-six en noir et blanc de Georges Braque, Mourlot, Paris. * Cercle doré, 1953, chanson avec une lithographie de Georges Braque, Mourlot, Paris. * Cette émotion appelée poésie, Mercure de France, no 1044, 1er août 1950, Paris. * Au soleil du plafond, 1955, avec onze lithographies de Juan Gris, Tériade éditeur. * La Liberté des mers, 1959, illustré par Georges Braque, Éditions Maeght, qui contient notamment Faux site. * À René Char, 1962, poème épistolaire tiré à 4 exemplaires avec un dessin de Georges Braque, Alès, P. A. Benoît, Alès. * Sable mouvant, 1966, avec DIX aquatintes de Picasso, L. Broder éditeur, Paris. * La revue Nord-Sud, 16 numéros du 15 mars 1917 au 15 octobre 1918, a été réimprimée en 1980 par l’éditeur Jean-Michel Place. * Anthologie, établie par Claude Michel Cluny et présentée par Gil Jouanard, Éditions de la Différence, coll. « Orphée », Paris, 1989. Citations * « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. » * « On est orgueilleux par nature, modeste par nécessité. », extrait d’En vrac. * « Ce n’est pas tellement de liberté qu’on a besoin, mais de n’être enchaîné que par ce qu’on aime. », extrait de Le Livre de mon bord. * « Le style c’est l’expression juste de la pensée, c’est son image. », revue Nord-Sud. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Reverdy

Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour ses Fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d’opéra qui confirment son ambition de moraliste. Proche de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine reste à l’écart de la cour royale mais fréquente les salons comme celui de Madame de La Sablière et malgré des oppositions, il est reçu à l’Académie française en 1684. Mêlé aux débats de l’époque, il se range dans le parti des Anciens dans la fameuse Querelle des Anciens et des Modernes.

Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libérée du joug de l’Allemagne nazie. Autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 l’aventure surréaliste. Il participe alors de manière éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques et publie avec Rrose Sélavy (1922-1923) ses premiers textes qui reprennent le personnage créé par Marcel Duchamp.

.jpg?locale=fr)

Raid Jabbar HABIB, né en 1973 à Bagdad (Iraq), est un écrivain, poète et dramaturge irakien. Il est professeur de la littérature française à l'Université Al-Mustansiriyah de Bagdad. Œuvres publiées: 1. IZRAM, pièce de théâtre, publiée en 2010, France. 2. Les Conceptions de L’Aventure dans l’œuvre romanesque de Diderot, 2013. Allemagne. 3. Le Jansénisme et La Passion dans Les dernières tragédies de Racine, 2014. Allemagne. 4. Aux Côtés du Théâtre, du Roman et de la Poésie. 2017. France 5- Quelque Part Ailleurs, pièce de théâtre publiée en Arabe, Bagdad- Iraq, 2019 6- La Symphonie de l'Automne, recueil de poésie arabe, Bagdad, Iraq, 2020 7- Gouache et Hallucination, recueil de poésie en français, Paris, France, 2020 Email: raidjhz@yahoo.fr

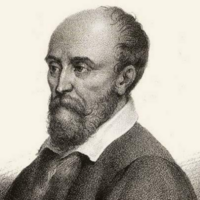

Pierre de Ronsard né en septembre 1524 au château, de la Possonnière, près du village de Couture-sur-Loir en Vendômois, et mort le 27 décembre 1585 au prieuré de Saint-Cosme en Touraine), est un des poètes français les plus importants du XVIe siècle. « Prince des poètes et poète des princes », Pierre de Ronsard est une figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance. Auteur d’une œuvre vaste qui, en plus de trente ans, s’est portée aussi bien sur la poésie engagée et officielle dans le contexte des guerres de religions avec Les Hymnes et les Discours (1555-1564), que sur l’épopée avec La Franciade (1572) ou la poésie lyrique avec les recueils Les Odes (1550-1552) et des Amours (Les Amours de Cassandre, 1552 ; Les Amours de Marie, 1555 ; Sonnets pour Hélène, 1578).

Marceline Desbordes-Valmore, née le 20 juin 1786 à Douai et morte le 23 juillet 1859 à Paris, est une poétesse française. Marceline est la fille de Catherine Lucas et Félix Desbordes, un peintre en armoiries, devenu cabaretier à Douai après avoir été ruiné par la Révolution. Fin 1801, après un séjour à Rochefort et un autre à Bordeaux, la jeune fille de 15 ans et sa mère embarquent pour la Guadeloupe afin de chercher une aide financière chez un cousin aisé, installé là-bas.

#FemmesÉcrivains #LesPoètesMaudits #XIXeSiècle #ÉcrivainsFrançais

René Armand François Prudhomme, dit Sully Prudhomme (orthographié également parfois Sully-Prudhomme), né à Paris le 16 mars 1839 et mort à Châtenay-Malabry le 6 septembre 1907, est un poète français, premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901.

#PrixNobel #XIXèmeSiècle #XXeSiècle #ÉcrivainsFrançais

Jules Pierre Théophile Gautier, né à Tarbes le 30 août 1811 et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872, est un poète, romancier et critique d’art français. Fils de Jean-Pierre Gautier et d’Adélaïde Cocard, Théophile Gautier né dans les Hautes-Pyrénées, est cependant parisien depuis sa plus jeune enfance. Habitant place des Vosges, il fait la connaissance du futur Nerval au collège Charlemagne et s’intéresse très jeune à la poésie. En 1829, il rencontre Victor Hugo qu’il reconnaît pour son maître et participe activement au mouvement romantique comme lors de la fameuse bataille d’Hernani, le 25 février 1830. Il évoquera avec humour cette période en 1833 dans Les Jeunes-France.

Joachim du Bellay (prononciation: /ʒɔaʃɛ̃ dy bɛlɛ/) ou Joachim Du Bellay est un poète français né vers 1522 à Liré en Anjou et mort le 1er janvier 1560 à Paris. Sa rencontre avec Pierre de Ronsard fut à l’origine de la formation de la Pléiade, groupe de poètes pour lequel du Bellay rédigea un manifeste, la Défense et illustration de la langue française. Son œuvre la plus célèbre, Les Regrets, est un recueil de sonnets d’inspiration élégiaque et satirique, écrit à l’occasion de son voyage à Rome de 1553 à 1557. Biographie En 1522 Joachim du Bellay naît à Liré, en Anjou, dans l’actuel département de Maine-et-Loire. Fils de Jean du Bellay, seigneur de Gonnord, et de Renée Chabot originaire de Liré, il appartient à la branche aînée des du Bellay. Ses parents meurent en 1532 quand il a 10 ans. De santé fragile, il est élevé par son frère aîné qui le néglige. Vers 1546, il part faire ses études de droit à l’université de Poitiers où il rencontre Salmon Macrin. En 1547 il fait la connaissance de Jacques Peletier du Mans et de Pierre de Ronsard. Il rejoint ce-dernier au collège de Coqueret à Paris. Dans cet établissement, sous l’influence du professeur de grec Jean Dorat, les deux hommes décident de former un groupe de poètes appelé d’abord la Brigade. Leur objectif est de créer des chefs-d’œuvre en français d’aussi bonne facture que ceux des Latins et des Grecs. Ce but s’accorde à la perfection avec celui de François 1er qui souhaite donner des lettres de noblesse au français. Jacques Peletier du Mans approuve leur projet et les accompagne dans leur entreprise. Du Bellay signe en 1549 un manifeste collectif, la Défense et illustration de la langue française. La Brigade se transforme en Pléiade avec l’arrivée de quatre nouveaux membres: Rémi Belleau, Étienne Jodelle, Pontus de Tyard et Jean-Antoine de Baïf. Joachim du Bellay publie dès l’année suivante, en 1550, son premier recueil de sonnets, L’Olive, imitant le style de l’italien Pétrarque. En 1553 du Bellay quitte la France pour accompagner le cardinal Jean du Bellay, cousin germain de son père, à la cour pontificale de Rome. Il doit pourvoir aux dépenses de la maison du cardinal malgré son peu de moyens financiers. Il attend avec impatience de découvrir Rome et la culture antique mais il est déçu. Chargé de l’intendance de son parent, du Bellay s’ennuie. Loin de jouir d’une liberté qu’il désirait, les intrigues de la cour du pape l’accaparent. Il est en effet mêlé directement aux événements diplomatiques entre la France et l’Italie. Il compose alors Les Regrets, œuvre dans laquelle il critique la vie romaine et exprime son envie de rejoindre son Anjou natal. Suivent Les Antiquités de Rome. En août 1557 Joachim tombe malade et souffre de plus en plus de la surdité, le cardinal Jean du Bellay le renvoie en France. Le poète loge au cloître Notre-Dame chez son ami Claude de Bize (auquel il s’adresse dans les sonnets 64, 136 et 142 de Les Regrets). De retour en France, il doit de plus se débattre dans des difficultés matérielles. En janvier 1558 il fait publier par Fédéric Morel l’Ancien son recueil Les Regrets ainsi que Les Antiquités de Rome. Du Bellay meurt des suites d’une apoplexie dans la nuit du 1er janvier 1560 au 1 rue Massillon à Paris, à l’âge de 37 ans. Il est inhumé à Paris en la chapelle de Saint-Crépin, une chapelle de Notre-Dame de Paris. Plaque commémorative posée à l’endroit où se trouvait la maison dans laquelle est mort le poète (angle des rues Massillon et Chanoinesse, Paris, IVe) Œuvres principales Défense et illustration de la langue française Défense et illustration de la langue française (La Deffence, et Illustration de la Langue Francoyse dans l’orthographe originale) est un manifeste littéraire, écrit en 1549 par le poète français Joachim du Bellay, qui expose les idées des poètes de la Pléiade. Le texte, plaidoyer en faveur de la langue française, paraît DIX ans après l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui imposa le français comme langue du droit et de l’administration dans le royaume de France. Du Bellay montre sa reconnaissance envers François Ier, «notre feu bon Roi et père», pour son rôle dans le fleurissement des arts et de la culture. Le roi a en effet créé le Collège des lecteurs royaux. Il a en outre pérennisé une bibliothèque du roi alimentée par le dépôt légal et des achats. Du Bellay souhaite transformer la langue française, «barbare et vulgaire», en une langue élégante et digne. Il considère que la langue française est encore dans l’enfance et qu’il faut la fortifier en la pratiquant et en l’enrichissant par l’invention de nouveaux mots afin de la rendre aussi puissante que le sont le grec et le latin. Avec ses camarades de la Pléiade il envisage donc de l’enrichir afin d’en faire une langue de référence et d’enseignement. L’Olive L’Olive est un recueil de poèmes publié par Joachim du Bellay entre 1549 et 1550. Dans cet ouvrage il célèbre une maîtresse imaginaire en s’inspirant de Pétrarque. Le livre comporte d’abord 50 sonnets écrits en 1549. Mais il en comptera 115 lors de sa publication en 1550 chez Corrozet et L’Angelier. Les Regrets Les Regrets est un recueil de poèmes écrit pendant le voyage de Du Bellay à Rome de 1553 à 1557 et publié à son retour en 1558 par l’imprimeur Fédéric Morel, l’Ancien sis rue Jean-de-Beauvais à Paris. Cet ouvrage comprend 191 sonnets, tous en alexandrins. Le choix de ce mètre, plutôt que du décasyllabe, constitue une nouveauté. Contrairement au modèle pétrarquiste, le thème principal n’est pas l’amour d’une femme mais celui du pays natal et de la mélancolie due à l’éloignement. Le lecteur distingue trois tonalités principales, l’élégie (sonnets 6 à 49), la satire (sonnets 50 à 156) et l’éloge (sonnets 156 à 191). Le mythe d’Ulysse en quête du retour dans sa patrie inspire aussi le poète. Revenu en France, du Bellay y retrouve les travers observés à Rome. Ce recueil contient le sonnet le plus célèbre de son œuvre: Note: l’orthographe et la graphie employées à gauche sont celles de l’auteur au XVIe siècle, celles de droite sont les actuelles. Les Antiquités de Rome Les Antiquités de Rome est un recueil de 32 sonnets édité en 1558, alternant sonnets en décasyllabes et en alexandrins. Ce recueil est une méditation sur la grandeur de Rome et sur sa chute. Il se nourrit du mythe de la Gigantomachie. Du Bellay annonce déjà avec ce recueil le lyrisme romantique. En sa qualité d’humaniste, il reste l’héritier de Virgile, Horace, Lucain, tous poètes de la Ville éternelle. Notons aussi, en plus du thème des ruines, un tableau pittoresque qui saisit l’évolution de Rome dans ses détails. Postérité et culture populaire En 1578, une partie de ses odes est mise en musique par le compositeur Antoine de Bertrand. En 1894 la ville d’Ancenis fait ériger une statue réalisée par le sculpteur Adolphe Léonfanti. Elle représente le poète en costume du XVIe siècle, tenant à la main un exemplaire de son recueil Les Regrets. Dans les années 1960 elle est installée sur la rive gauche de la Loire, face à Liré. En 1934 son nom est donné au Collège des jeunes filles d’Angers qui devient le Collège Joachim du Bellay puis l’actuel Lycée Joachim-du-Bellay. La ville de Liré inaugure en 1947 une statue représentant le poète assis, méditant, œuvre du sculpteur Alfred Benon. Les Archives Nationales commémorent en 1949 le quatre centième anniversaire de son ouvrage Défense et illustration de la langue française. En 1958 un timbre postal de 12 f. surtaxé 4 f., vert est émis dans la série «Célébrités». Il porte le n° YT 1166. En 1960, à l’occasion du quatre centième anniversaire de sa mort, une commémoration avec conférence et récitations de ses textes a lieu devant les ruines du château de la Turmelière. Une école de la ville du Lude, dans la Sarthe, porte également son nom. En 2007 le chanteur Ridan reprend un extrait des Regrets de Joachim du Bellay. L’artiste le travaille à sa façon dans sa chanson Ulysse. En 2009, la compositrice Michèle Reverdy a mis en musique le sonnet XII des Regrets qui constitue la première pièce du cycle De l’ironie contre l’absurdité du monde. Musée Joachim du Bellay En 1957 l’Association «Les amis du Petit Lyré» acquiert à Liré une demeure de 1521 ayant appartenu à la famille du Bellay et y fonde un musée inauguré le 8 juin 1958. Le musée devient propriété communale vers 1990. Depuis 1998 il présente cinq salles dédiées à la vie et à l’œuvre de l’écrivain de la Pléiade ainsi qu’à la poésie et à la Renaissance. Le musée organise également des manifestations sur les thèmes de l’écriture, de la poésie et de la langue française. Œuvres * Il a créé de nombreuses œuvres et voici les plus connues: * Défense et illustration de la langue française (1549) * L’Olive (1549) * Vers lyriques (1549) * Recueil de poesie, presente à tres illustre princesse Madame Marguerite, seur unique du Roy […] (1549) (lire en ligne) * Le Quatriesme livre de l’Eneide, traduict en vers françoys (1552) (lire en ligne) * La Complainte de Didon à Enée, prince d’Ovide (1552) * Œuvres de l’invention de l’Auteur (1552) * Divers Jeux Rustiques (1558) * Les Regrets (1558) (lire en ligne) * Les Antiquités de Rome (1558) * Poésies latines, (1558) * Le Poète courtisan (1559) Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_du_Bellay

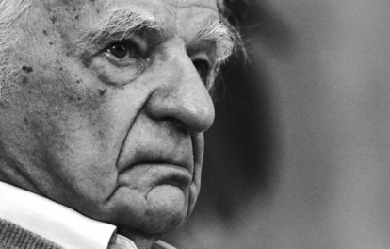

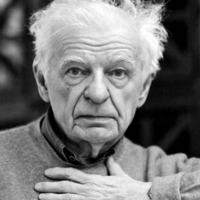

Yves Bonnefoy, né à Tours le 24 juin 1923 et mort à Paris le 1er juillet 2016, est un poète, critique d’art et traducteur français. Il est considéré comme un poète majeur de la seconde moitié du XXe et du début du XXIe siècles. Biographie Jeunesse Les parents d’Yves Jean Bonnefoy, Élie Bonnefoy et Hélène Maury, originaires du Lot et de l’Aveyron, étaient venus après leur mariage s’installer à Tours, l’un comme ouvrier monteur aux ateliers des chemins de fer, l’autre comme institutrice. Un premier enfant était né en 1914, Suzanne. La famille habita rue Galpin-Thiou une maison détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, puis s’installa rue Lobin, deux ans avant la mort d’Élie Bonnefoy en 1936. L’été avaient lieu chaque année les voyages, évoqués dans L’Arrière-Pays, chez les grands-parents à Toirac, dans le Lot, où s’était retiré Auguste Maury, le grand-père instituteur. C’est dans cet essai qu’Yves Bonnefoy a aussi évoqué la première irruption du sentiment d’exil et du néant qui brisa l’état initial de plénitude de l’adolescence : « Je me souviens : quand on allait chercher le lait à la ferme et qu’il brillait en bougeant sur le chemin du retour, sous les étoiles. Il y avait un moment difficile, à un certain tournant, où l’on enfonçait dans le noir de murs trop serrés et de l’herbe. Puis on passait à vingt mètres de la maison neuve éclairée. C’est à une fenêtre de cette maison que j’ai vu une fois, se découpant sur le fond d’une paroi nue, la silhouette obscure d’un homme. Il était de dos, un peu incliné, il semblait parler. Et ce fut pour moi l’Étranger. » —Un rêve fait à Mantoue (1967) Yves Bonnefoy a passé les baccalauréats de mathématiques et de philosophie au lycée Descartes de Tours, où il fit la lecture, déterminante, de la Petite Anthologie du surréalisme de Georges Hugnet, prêtée par le professeur de philosophie. Il a fait des études de mathématiques, d’histoire des sciences et de philosophie dans les classes préparatoires du lycée Descartes, puis à l’université de Poitiers, et à la Sorbonne, lorsqu’il décida en 1943 de s’installer à Paris et de se consacrer à la poésie. Avec les surréalistes De 1945 à 1947, il fut proche des surréalistes et lié, parmi eux, avec Édouard Jaguer, Jaroslav Serpan, Yves Battistini, Jean Brun. Puis avec les poètes Gilbert Lely, Christian Dotremont et le peintre Raoul Ubac. Il créa en 1946 une revue, La Révolution la Nuit, dans laquelle il publia un fragment de son long poème encore surréaliste, Le Cœur-espace. En 1947, Yves Bonnefoy refuse de signer le manifeste surréaliste Rupture inaugurale, prenant ainsi ses distances avec le mouvement. Le poète reproche à l’image surréaliste de faire advenir une “ mauvaise présence ” en substituant à la réalité une surréalité. De 1949 à 1953, voyages d’études, grâce à des bourses : en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre. Son diplôme d’études supérieures (aujourd’hui détruit), sous la direction de Jean Wahl, porta sur Baudelaire et Kierkegaard ; puis, il fut pendant trois années attaché de recherches au CNRS pour une étude de la méthodologie critique aux États-Unis. Le tournant poétique Du Mouvement et de l’immobilité de Douve (1953) Yves Bonnefoy publie en 1953, au Mercure de France qui restera son éditeur, son premier recueil de poèmes Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Ce recueil est une célébration du ressaisissement de la finitude, de l’épreuve de la mort par la parole : Que le froid par ma mort se lève et prenne un sens.C’est aussi pour le poète un moyen de consommer sa rupture avec le surréalisme d’André Breton, qui faisait de la notion d’image une des pierres de touche de sa poétique : La mer intérieure éclairée d’aigles tournants, Ceci est une image Je te détiens froide à une profondeur où les images ne prennent plus.En 1955, il conçoit avec le réalistaue Roger Livet un film en 35 mm de 17 min, Royaumes de ce monde, sur le sens de l’Annonciation en peinture, qui reçut le Grand prix des premières Journées Internationales du court-métrage, fondées à Tours. 1953-1975 Les trois volumes de poèmes des années suivantes, Hier régnant désert (1958), Pierre écrite (1965), Dans le leurre du seuil (1975), ont été rassemblés, avec Du mouvement et de l’immobilité de Douve, dans un livre intitulé Poèmes en 1978. Puis ce seront Ce qui fut sans lumière en 1987, Début et fin de la neige en 1991, La Vie errante en 1993, Les Planches courbes en 2001 (inscrit au programme du baccalauréat littéraire en 2006 et 2007), La Longue Chaîne de l’ancre en 2008, Raturer outre en 2010. Après L’Arrière-pays, de 1972, qui est un récit autobiographique dont le fil directeur est la tension entre la séduction exercée par le désir d’un ailleurs, suggéré par les œuvres de la peinture et le retour à l’ici et à la finitude, Yves Bonnefoy écrira aussi des poèmes en prose, avec Rue Traversière (1977), qui inaugure les rassemblements ultérieurs de Récits en rêve. Il définira la poésie comme étant une « articulation entre une existence et une parole ». Toute œuvre poétique est le fruit d’une existence. Il y a continuité entre l’être du poète, de la poétesse, et sa poésie. La parole se distingue du langage, qui est un système ; elle est une présence, par laquelle se manifeste cette existence. La parole a un caractère vivant, car elle est indissociable de l’être qui la prononce. Les travaux critiques Les travaux historiques et critiques commencèrent à partir de 1954, avec une monographie consacrée aux Peintures murales de la France gothique. Ils se développèrent beaucoup par la suite et portent principalement sur l’histoire de la peinture, la relation des arts à la poésie, l’histoire de la poésie et son interprétation, la philosophie de l’œuvre et de l’acte poétiques. Ils vont de pair avec une activité de traducteur de Shakespeare (une quinzaine d’ouvrages), de William Butler Yeats (Quarante-cinq poèmes de Yeats, 1989), de Pétrarque et de Leopardi, ainsi que du poète grec Georges Séféris à qui l’a lié une longue amitié ; il a conduit une réflexion sur l’acte du traducteur, réflexion engagée dans les préfaces qu’il a données à ses traductions de Shakespeare (Théâtre et poésie. Shakespeare et Yeats, 1998 ; La Communauté des traducteurs, 2000.) Pour ces traductions, la question première est de se rapprocher de la personne de l’auteur. Bonnefoy parle à leur sujet d’empathie, d’admiration, d’affection, d’amour même. À partir de cette intimité avec l’auteur, le traducteur peut recréer, de par son propre mouvement, le texte de l’auteur en toute fidélité. Pour traduire Yeats il précise que son attention « est allée à un texte, bien sûr, mais plus encore à une personne. » Et ce mouvement se diffuse aux relations de l’auteur : lorsque Yeats, pour parler de l’Absolu, s’appuie sur son amie, alors le traducteur doit aussi retrouver cette amie. Pour Shakespeare, Bonnefoy pense qu’il s’est en quelque sorte incarné dans chacun des personnages de ses pièces ; pour traduire, il faut donc entendre Shakespeare derrière chacun des rôles. Les mots portent la substance poétique. Ils incarnent la présence de Shakespeare ou de Yeats. Pour le traducteur Bonnefoy, il faut se placer « au plus près du débat qu’ont eu les mots dans le texte avec les données d’une vie et les chiffres d’un rêve ». Soit par exemple le mot anglais labour, dans le poème de Yeats Among School Children, mot que l’on traduit habituellement en français par le mot travail. Mais dans le poème il est associé avec des images de danse ou de floraison, ce qui va mal avec son acceptation française. Aussi, à partir des notes que Yeats a laissées sur ce poème, à partir de sa propre expérience d’écrivain et de vie, Bonnefoy a préféré traduire ce mot par enfantement. À partir de 1960, Yves Bonnefoy a été régulièrement l’invité, pour des périodes d’enseignement, d’universités françaises ou étrangères, en Suisse et aux États-Unis. Il a été professeur associé au centre universitaire de Vincennes (1969-1970), à l’université de Nice (1973-1976), et à l’université d’Aix-en-Provence (1979-1981), professeur invité à l’université de Genève (1970-1971 et 1971-1972). Devenu professeur au Collège de France, il continua à donner des conférences dans de nombreux pays. L’ensemble de ses résumés de cours au Collège de France a été publié aux éditions du Seuil en 1999 : Lieux et destins de l’image : un cours de poétique au Collège de France (1981-1993). De 1993 à 2004, il a réuni à la Fondation Hugot du Collège de France une série de onze colloques fermés sur La Conscience de soi de la poésie. Seuls trois volumes d’actes de ces colloques ont été publiés : Jouve, poète, romancier, critique (1995), Poésie et rhétorique (1997), Poésie, mémoire et oubli (2005) ainsi qu’une anthologie : La Conscience de soi de la poésie, anthologie des colloques de la Fondation Hugot (2008). Les liens avec les autres arts Depuis les premiers volumes réalisés en collaboration avec des artistes et édités par Maeght– Pierre écrite avec Raoul Ubac en 1958 et Anti-Platon avec Joan Miró en 1962 -, Yves Bonnefoy a régulièrement publié des livres de cette nature, dans lesquels un dialogue s’engage entre les mots du poème et l’œuvre graphique qui l’accompagne, avec notamment Pierre Alechinsky, Nasser Assar, Eduardo Chillida, Claude Garache, Jacques Hartmann, Alexandre Hollan, George Nama, Farhad Ostovani, Antoni Tàpies, Gérard Titus-Carmel, Bram Van Velde, Zao Wou-Ki. Yves Bonnefoy a été rédacteur de la revue L’Éphémère pendant sa durée d’existence (1966-1972) avec André du Bouchet, Louis-René des Forêts, Gaëtan Picon. Michel Leiris, Pascal Quignard et Paul Celan rejoignirent en 1968 le comité de rédaction, au moment du départ de Gaëtan Picon. Il a dirigé, chez Flammarion, la collection Idées et Recherches, référence en histoire des idées, en histoire de l’art et des systèmes iconologiques, dont le catalogue d’une quarantaine de titres en l’espace d’un peu moins de trente ans témoigne de son engagement en faveur du dialogue des savoirs : on y trouve des livres d’André Chastel, qu’il avait rencontré au début des années cinquante et sous la direction duquel il commença alors à travailler, Henri-Charles Puech, Marcel Detienne, Alexandre Leupin, Oleg Grabar, Rolf Stein, Louis Grodecki, Jurgis Baltrusaitis, Erwin Panofsky, Marc Fumaroli, Hubert Damisch, Georges Didi-Huberman, André Green, Oskar Bätschmann, André Berne-Joffroy, Jean Seznec, Pierre Schneider ou Daniel Arasse. Il fut, chez le même éditeur, le maître d’œuvre du Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique. En 2007, le compositeur Thierry Machuel a utilisé une partie des textes du recueil Les Planches Courbes pour son oratorio intitulé L’Encore Aveugle, créé avec un chœur de lycéens musiciens issus de plusieurs lycées de la région Champagne-Ardenne. Prix, décorations et distinctions Prix France : 1971 : Prix des critiques 1981 : Grand prix de poésie de l’Académie française, pour l’ensemble de son œuvre 1987 : Grand prix de littérature de la SGDL, pour l’ensemble de son œuvre 1987 : Prix Goncourt de la poésie, pour l’ensemble de son œuvre 1995 : Prix mondial Cino del Duca 2006 : Prix de l’Ardua (prix de l’association universitaire d’Aquitaine, remis à Bordeaux) 2011 : Prix Roger-Kowalski/Grand Prix de Poésie de la Ville de Lyon, pour L’Heure présente, publié au Mercure de France 2013 : Prix de la BnFAutres pays : 1978 : Prix Montaigne de la Fondation Frédéric von Schiller (Hambourg) 1995 : Prix Balzan (remis alternativement à Berne et Rome), pour ses travaux comme historien de l’art et critique d’art (études appliquées à l’art européen du Moyen Âge à nos jours) 2005 : Prix international Pier Paolo Pasolini (remis à Rome le premier novembre) 2006 : Prix européen de poésie (remis à Trévise en novembre) 2007 : Prix Franz Kafka, pour l’ensemble de son œuvre 2010 : Prix Alassio international (remis à Turin le 15 mai) 2010 : Prix Mario Luzi (remis à Turin le 11 juin) 2011 : Grand Prix de poésie Pierrette-Micheloud (Lausanne), pour l’ensemble de son œuvre 2013 : Prix de littérature en langues romanes de la Foire internationale du livre de Guadalajara (Mexique), pour l’ensemble de son œuvre 2015 : Premio Internazionale Nonino Décorations 1984 commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres ( France), nommé par le ministre Jack Lang. Distinctions docteur honoris causa de très nombreuses universités à travers le monde, parmi lesquelles l’université de Neuchâtel, l’American College à Paris, l’université de Chicago, Trinity College de Dublin, les universités d’Édimbourg, de Rome, d’Oxford et de Sienne. Famille Il épouse l’Américaine Lucy—ou Lucille—Vines en 1968, de qui il a une fille, Mathilde, en 1972. Œuvres Poésie, récits Essais Éditions en langues étrangères * L’œuvre d’Yves Bonnefoy est traduite dans plus de trente-deux langues, en particulier en anglais, en allemand et en italien ; dans cette dernière langue, toute l’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy est rassemblée en un volume de la collection « I Meridiani » ; il est le premier auteur français à y entrer de son vivant. Correspondance * Correspondance I, édition établie par Odile Bombarde et Patrick Labarthe, Paris, Les Belles Lettres, 2018. Traductions * La Quête du Graal, avec Albert Béguin, Le Club du livre, 1958 ; rééd. Seuil, 1982 * W. B. Yeats, Quarante-cinq poèmes suivi de La Résurrection, Hermann, 1989, Poésie/Gallimard, 1993 * Keats et Leopardi, Mercure de France, 2000 * « Dix-neuf sonnets de Pétrarque nouvellement traduits par Yves Bonnefoy », Conférence no 20, printemps 2005 ; XIX sonnets de Pétrarque, avec huit gravures de Gérard de Palézieux, Meaux, éditions de la revue Conférence, 2005. * William Shakespeare : * Henri IV, Jules César, Hamlet, Le Conte d’hiver, Vénus et Adonis, Le Viol de Lucrèce, Club français du livre, 1957-1960 * Jules César, Mercure de France, 1960 * Hamlet, suivi d’« Une idée de la traduction », Mercure de France, 1962 * Le Roi Lear, Mercure de France, 1965 ; nouvelle édition précédée de « Comment traduire Shakespeare ? », 1991 * Roméo et Juliette, Mercure de France, 1968 * Hamlet, Le Roi Lear, précédée de « Readiness, ripeness : Hamlet, Lear », Folio, Gallimard, 1978 * Henri IV, Théâtre de Carouge, Genève, 1981 * Macbeth, Mercure de France, 1983 * Roméo et Juliette, Macbeth, précédé de « L’Inquiétude de Shakespeare », Folio, Gallimard, 1985 * Les Poèmes (« Vénus et Adonis », « Le Viol de Lucrèce », « Phénix et Colombes »), précédé de « Traduire en vers ou en prose », Mercure de France, 1993 * XXIV Sonnets de Shakespeare, précédé de « Traduire les sonnets de Shakespeare », illustré par Zao Wou-Ki, Les Bibliophiles de France, 1994 ; Thierry Bouchard et Yves Prié, 1996 * Le Conte d’hiver, précédé d’« Art et Nature : l’arrière-plan du Conte d’hiver », Mercure de France, 1994 ; Folio, Gallimard, 1996 * Jules César, précédé de « Brutus, ou le rendez-vous à Philippes », Mercure de France ; Folio Gallimard, 1995 * La Tempête, précédé d’« Une journée dans la vie de Prospéro », Folio, Gallimard, 1997 * Antoine et Cléopâtre, précédé de « La noblesse de Cléopâtre », Gallimard, Folio-Théâtre, 1999 * Othello, précédé de « La tête penchée de Desdémone », Gallimard, Folio-Théâtre, 2001 * Comme il vous plaira, précédé de « La décision de Shakespeare », LGF, Le Livre de Poche, coll. Classiques, 2003 * Les Sonnets, précédés de Vénus et Adonis et du Viol de Lucrèce, Poésie/Gallimard, 2007. * Pétrarque, Je vois sans yeux et sans bouche je crie. Vingt-quatre sonnets traduits par Yves Bonnefoy, Galilée, 2012. Bibliographie * Jean-Pierre Richard, « Yves Bonnefoy entre le nombre et la nuit », Onze études sur la poésie moderne, Seuil, 1964 * John E. Jackson, Yves Bonnefoy, Seghers, coll. Poètes d’aujourd’hui, 1976 * Claude Esteban, « L’immédiat et l’inaccessible », Critique, no 365 (oct. 1977), repris dans L’Immédiat et l’Inaccessible, Galilée, 1978 * Jean Starobinski, « Yves Bonnefoy : la poésie entre deux mondes », Critique, no 350, 1979, repris en préface à Poèmes, Poésie/Gallimard, 1982 * Jérôme Thélot, Poétique d’Yves Bonnefoy, Droz, 1983 * John T. Naughton, The Poetics of Yves Bonnefoy, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 1984 * Richard Vernier, Yves Bonnefoy ou les mots comme le ciel, Tubingen/Paris, G. Narr, /J.-M. Place, 1985 * Gérard Gasarian, Yves Bonnefoy, la poésie, la présence, Champ Vallon, coll. Champ poétique, 1986 * Claude Esteban, « L’Écho d’une demeure », Critique de la raison poétique, Flammarion, 1987 * Michèle Finck, Yves Bonnefoy, le simple et le sens, José Corti, 1989 * John E. Jackson, À la souche obscure des rêves. La dialectique de l’écriture chez Yves Bonnefoy, Mercure de France, 1993 * Yves Leclair, « Lectures en rêve », Bonnes compagnies, éd. Le Temps qu’il fait, 1998 * Daniel Acke, Yves Bonnefoy, essayiste : modernité et présence, Amsterdam, Rodopi, 1999 * Patrick Née, Poétique du lieu dans l’œuvre d’Yves Bonnefoy ou Moïse sauvé, PUF, 1999 * Claude Esteban, « Un paysage de pierres », Europe, no 890-891 (juin-juillet 2003), repris dans Ce qui retourne au silence, Farrago/Léo Scheer, 2004 * Patrick Née, Rhétorique profonde d’Yves Bonnefoy, Hermann, 2004 * Patrick Née, Yves Bonnefoy, ministère des Affaires étrangères, Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF), 2005 * Arnaud Buchs, Yves Bonnefoy à l’horizon du surréalisme, Galilée, 2005 * Dominique Combe, “ Les Planches courbes ” d’Yves Bonnefoy, Gallimard, coll. Foliothèque, 2005 * Patrick Née, Yves Bonnefoy penseur de l’image, ou les Travaux de Zeuxis, Gallimard, 2006 * Patrick Née, Pensées sur la scène primitive. Yves Bonnefoy, lecteur de Jarry et de Lely, Éditions Hermann, 2009 * Yvon Inizan, La Demande et le don. L’attestation poétique chez Yves Bonnefoy et Paul Ricœur, Presses universitaires de Rennes (PUR), coll. Æsthetica, 2013 * François Lallier, Yves Bonnefoy (La voix antérieure III), La Lettre volée, coll. Essais, Bruxelles, 2015 Catalogues d’exposition * Yves Bonnefoy, Livres et documents, Bibliothèque nationale/Mercure de France, 1992 * Écrits sur l’art et livres avec des artistes (exposition du château de Tours), ABM/Flammarion, 1993 * Yves Bonnefoy : la poésie et les arts plastiques (exposition de Vevey), Vevey, Arts et Lettres, 1996 * Yves Bonnefoy. Assentiments et partages (exposition du musée des Beaux-Arts de Tours), catalogue rédigé par J.-P. Avice, O. Bombarde, D. Lançon, P. Née, Bordeaux, William Blake & Co., 2005 * Yves Bonnefoy. Poésie et peinture (1993-2005) (exposition du Château de Tours), Bordeaux, William Blake & Co, 2005 * Yves Bonnefoy. École de Lorient (Patrick Le Corf – Guy Le Meaux – Yves Noblet) Peintures : Paysage, cartes et ports de mer– Galerie Bruno Mory, Besanceuil, 2007 Volumes collectifs * Yves Bonnefoy, L’Arc (Aix-en-Provence), A. Paire éd., no 66, 1976 * Yves Bonnefoy, numéro spécial de la revue Sud (Marseille), D. Leuwers éd., 1985 * Yves Bonnefoy : poésie, art et pensée, Y.-A. Favre éd., Didier– Érudition, 1986 * Yves Bonnefoy, poésie, peinture, musique, M. Finck éd., Presses de l’Université de Strasbourg, 1995 * Yves Bonnefoy, J. Ravaud éd., Cognac, Le Temps qu’il fait, 1998 * Yves Bonnefoy, numéro spécial de la revue Nu(e) (Nice), B. Bonhomme éd., 2000 * Avec Yves Bonnefoy. De la poésie, F. Lallier éd., Presses universitaires de Vincennes, 2001 * Yves Bonnefoy et le xixe siècle : vocations et filiations, D. Lançon éd., Tours, Presses de l’Université de Tours, 2001 * Yves Bonnefoy, cahier spécial de la revue Europe, Fabio Scotto éd., (no 890-891), juin-juillet 2003 * Yves Bonnefoy et l’Europe du XXe siècle, M. Finck, D. Lançon et M. Staiber éd., Strasbourg, Presses de l’Université de Strasbourg, 2003 * Yves Bonnefoy et le livre, numéro spécial de la revue Le Bateau Fantôme no 4, 2004 * Yves Bonnefoy, numéro spécial de la Revue de Belles-Lettres (Genève), A. Buchs éd., 2005, no 3-4 * Yves Bonnefoy. Lumière et nuit des images, M. Gagnebin éd., Seyssel, Champ Vallon, 2005 * Lire Les Planches courbes d’Yves Bonnefoy, P. Brunel et C. Andriot-Saillant éd., Vuibert, 2006 * Yves Bonnefoy. Poésie, recherche et savoirs, Daniel Lançon et Patrick Née (dir.), actes du colloque de Cerisy (août 2006), Hermann, 2007 * Poétique et ontologie, Bordeaux, Ardua/William Blake & Co, 2007 * Yves Bonnefoy. Traduction et critique poétique, numéro spécial de la revue Littérature, P. Née éd., no 150, juin 2008 * Cahier Bonnefoy Odile Bombarde et Jean-Paul Avice (dir.), Coll. Cahiers de L’Herne, L’Herne, 2010. Cahier de L’Herne qui contient de nombreux inédits, témoignages et études sur son œuvre (contribution d’écrivains, universitaires, et amis dont Jean Starobinski, Marc Fumaroli, Jean-Pierre Richard, Charles Rosen, Stéphane Barsacq, Jacqueline Risset, etc). Sommaire du CahierPoésie, arts, pensée : Carte blanche donnée à Yves Bonnefoy, textes rassemblés par Yves Bonnefoy et Patrick Née, Éditions Hermann, 2010 * Yves Bonnefoy. Écrits récents (2000-2009), actes du colloque de Zurich (octobre 2009), Patrick Labarthe, Odile Bombarde et Jean-Paul Avice (dir.), Genève, Slatkine, 2011 * Yves Bonnefoy. Poésie et dialogue, Michèle Finck et Patrick Werly (dir.), Presses Universitaires de Strasbourg, coll. « Configurations littéraires », 2013. * Yves Bonnefoy, Michèle Finck (dir.), Europe, n° 1068, mars 2018, avec des textes de Michèle Finck, Philippe Jaccottet, François Lallier, Jean-Michel Maulpoix, Yves Leclair, Jean-Marc Sourdillon, Pierre Dhainaut, Yves Bonnefoy, Jérôme Thélot, Pierre Brunel, Béatrice Bonhomme, Dominique Combe, Tatiana Victoroff, Sophie Guermès, Patrick Werly, Patrick Née, Patrick Labarthe, Alain Madeleine-Perdrillat, Daniel Lançon, Michela Landi, Pierre Huguet, Stéphane Michaud, Jean-Pierre Lemaire, Odile Bombarde, Gérard Titus-Carmel, Jean-Yves Masson, Michel Deguy. Documentation * Il existe un « Fonds Yves Bonnefoy » à la bibliothèque municipale de Tours, qui s’enrichit régulièrement de ses livres et des travaux critiques sur son œuvre. * Daniel Lançon, professeur à l’université de Grenoble, et auteur de L’Inscription et la Réception critique de l’œuvre d’Yves Bonnefoy (thèse de doctorat dactylographiée, université Paris-VII, 1996, 4 vol.), poursuit la recension exhaustive de ses publications. Les références Wikipedia – https ://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Bonnefoy

Antoine Vincent Arnault, né le 1er janvier 1766 à Paris et mort le 16 septembre 1834 à Goderville est un homme politique, poète et auteur dramatique français, deux fois élu à l'Académie française. Sa vie et son œuvre Ayant entrepris des études de droit, il se passionne pour la poésie. Il compose des héroïdes, des élégies et des romances qui font parler de lui. Il devient secrétaire du cabinet de Madame en 1786. Puis il entame une carrière dramatique avec deux succès, Marius à Minturnes en 1791 et Lucrèce en 17922. Émigré en Angleterre pendant la Terreur, il revient en France en 1793. Il est alors arrêté, puis rapidement libéré. Il épouse en 1801 Jeanne-Catherine (dite Sophie) Guesnon de Bonneuil, fille de Jean-Cyrille Guesnon de Bonneuil et de Michelle Sentuary, devenant le beau-frère de Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély et le cousin par alliance du baron Jean de Batz. Il est le père de Lucien Arnault (1787-1863), dramaturgue et préfet. Dès avant le Consulat, Arnault se lie d'amitié avec Napoléon, qui le charge en 1797 de l'organisation administrative des îles Ioniennes, occupées par la France. Il accompagne Napoléon dans l'expédition d'Égypte, mais doit interrompre son voyage à Malte. En 1799, Napoléon le fait nommer membre de l'Institut et lui procure un poste au ministère de l'Intérieur où il est chef de la 4e division : Instruction publique, beaux-arts et sciences. Il est élu au seizième fauteuil de l'Académie française en 1803. Ayant été ministre de l'Instruction publique par intérim pendant les Cent-Jours, il est condamné à l'exil lors de la seconde Restauration et radié de l'Académie par l'ordonnance du 21 mars 1816. Il revient en France en 1819 et, en 1829, il rentre de nouveau à l'Académie française, dont il deviendra le secrétaire perpétuel en 18332. De 1831 à 1834 il est professeur de littérature et de composition française à l'École polytechnique. Il avait été fait chevalier de l'Empire le 19 mai 1809. Parmi ses tragédies, la plus appréciée de ses contemporains est Blanche et Montcassin, ou Les Vénitiens, représentée pour la première fois en 1798. Talma, lui aussi ami de Napoléon, tient le premier rôle dans la plupart de ses pièces. En 1817, son Germanicus provoque de violents affrontements entre royalistes et bonapartistes. Villemain a dit de son théâtre : « Auteur tragique de l'école de Ducis, Arnault a dans ses ouvrages mêlé aux anciennes formes un nouveau degré de terreur et quelquefois de simplicité ». Arnault s'est fait apprécier aussi pour ses Fables, dont le ton est fréquemment satirique, ce qui fera dire à Scribe, son successeur à l'Académie : « C'est Juvénal qui s'est fait fabuliste... On a reproché à Florian d'avoir dans ses bergeries mis trop de moutons ; peut-être dans les fables de M. Arnault y a-t-il trop de loups ». Arnault a été par ailleurs l'auteur d'une Vie politique et militaire de Napoléon et de chants et de cantates à la gloire de l'Empereur. Ses Souvenirs d'un sexagénaire, parus en 1833, ont été prisés par Sainte-Beuve. Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Vincent_Arnault

Alfred de Musset est un poète et dramaturge françai, s de la période romantique, né le 11 décembre 1810 à Paris, où il est mort le 2 mai 1857. Lycéen brillant, il s’intéresse ensuite, entre autres, au droit et à la médecine, mais abandonne vite ses études supérieures pour se consacrer à la littérature à partir de 1828-1829. Il fréquente les poètes du Cénacle de Charles Nodier et publie à 19 ans Contes d’Espagne et d’Italie, son premier recueil poétique. Il commence alors à mener une vie de « dandy débauché », marquée par sa liaison avec George Sand, tout en écrivant des pièces de théâtre: À quoi rêvent les jeunes filles ? en 1832, Les Caprices de Marianne en 1833, puis le drame romantique Lorenzaccio—son chef-d’œuvre—, Fantasio et On ne badine pas avec l’amour. Il publie parallèlement des poèmes tourmentés comme la Nuit de mai et la Nuit de décembre en 1835, puis La Nuit d’août (1836) La Nuit d’octobre (1837), et un roman autobiographique La Confession d’un enfant du siècle en 1836. Dépressif et alcoolique, il écrit de moins en moins après l’âge de 30 ans ; on peut cependant relever les poèmes Tristesse, Une soirée perdue (1840), Souvenir en 1845 et diverses nouvelles (Histoire d’un merle blanc, 1842, le livre de chevet de Lucie Merle). Il reçoit la Légion d’honneur en 1845 et est élu à l’Académie française en 1852. Il écrit des pièces de commande pour Napoléon III. Il meurt à 46 ans et est enterré dans la discrétion au cimetière du Père-Lachaise. Redécouvert au XXe siècle, notamment dans le cadre du TNP de Jean Vilar et Gérard Philipe, Alfred de Musset est désormais considéré comme un des plus grands écrivains romantiques français, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une sensibilité extrême, une interrogation sur la pureté et la débauche (Gamiani ou Deux nuits d’excès, 1833), une exaltation de l’amour et une expression sincère de la douleur. Sincérité qui renvoie à sa vie tumultueuse, qu’illustre emblématiquement sa relation avec George Sand. Biographie Enfance Né sous le Premier Empire, le 11 décembre 1810, dans la rue des Noyers (incorporée au boulevard Saint-Germain au milieu du XIXe siècle), Alfred de Musset appartient à une famille aristocratique, affectueuse et cultivée, lui ayant transmis le goût des lettres et des arts. Il prétend avoir pour arrière-grand-tante Jeanne d’Arc (son ancêtre Denis de Musset ayant épousé Catherine du Lys) et être cousin de la branche cousine de Joachim du Bellay,. Une de ses arrière-grand-mères est Marguerite Angélique du Bellay, femme de Charles-Antoine de Musset. Son père, Victor-Donatien de Musset-Pathay, est un haut fonctionnaire, chef de bureau au ministère de la Guerre, et un homme de lettres né le 5 juin 1768 près de Vendôme,; aristocrate libéral, il a épousé le 2 juillet 1801 Edmée-Claudette-Christine Guyot-des-Herbiers, née le 14 avril 1780, fille de Claude-Antoine Guyot-Des-Herbiers. Le couple a eu quatre enfants: Paul-Edme, né le 7 novembre 1804, Louise-Jenny, née et morte en 1805, Alfred, né le 11 décembre 1810 et Charlotte-Amélie-Hermine, née le 1er novembre 1819. Son grand-père était poète, et son père était un spécialiste de Rousseau, dont il édita les œuvres. La figure de Rousseau joua en l’occurrence un rôle essentiel dans l’œuvre du poète. Il lui rendit hommage à plusieurs reprises, attaquant au contraire violemment Voltaire, l’adversaire de Rousseau. Son parrain, chez qui il passait des vacances dans la Sarthe au château de Cogners, était l’écrivain Musset de Cogners. L’histoire veut que lors d’un de ses séjours dans le château de son parrain, la vue qu’il avait depuis sa chambre sur le clocher de l’église de Cogners lui ait inspiré la très célèbre Ballade à la Lune. Par ailleurs, il retranscrivit toute la fraîcheur du calme et de l’atmosphère de Cogners dans ses deux pièces de théâtre On ne badine pas avec l’amour et Margot. En octobre 1819, alors qu’il n’a pas encore neuf ans, il est inscrit en classe de sixième au collège Henri-IV – on y trouve encore une statue du poète –, où il a pour condisciple et ami un prince du sang, le duc de Chartres, fils du duc d’Orléans, et obtient en 1827 le deuxième prix de dissertation latine au Concours général. Après son baccalauréat, il suit des études, vite abandonnées, de médecine, de droit et de peinture jusqu’en 1829, mais il s’intéresse surtout à la littérature. Le 31 août 1828 paraît à Dijon, dans Le Provincial, le journal d’Aloysius Bertrand, Un rêve, ballade signée « ADM ». La même année, il publie L’Anglais mangeur d’opium, une traduction française peu fidèle des Confessions d’un mangeur d’opium anglais de Thomas de Quincey. Jeunesse du poète Grâce à Paul Foucher, beau-frère de Victor Hugo, il fréquente dès l’âge de 17 ans le « Cénacle », ainsi que le salon de Charles Nodier à la Bibliothèque de l’Arsenal. Il sympathise alors avec Sainte-Beuve et Vigny, et se refuse à aduler le « maître » Victor Hugo. Il moquera notamment les promenades nocturnes du « cénacle » sur les tours de Notre-Dame. Il commence alors à mener une vie de « dandy débauché ». En décembre 1830, il écrit sa première pièce de théâtre (seul ce genre littéraire apporte notoriété et beaucoup d’argent): sa comédie La Nuit Vénitienne est un échec accablant (comédie arrêtée après deux représentations au théâtre de l’Odéon, notamment à cause des sifflets du public et du ridicule subi par la comédienne principale dont la robe est tachée par la peinture des décors pas encore sèche) qui le fait renoncer à la scène pour longtemps. Il choisit dès lors de publier des pièces dans la Revue des deux Mondes, avant de les regrouper en volume sous le titre explicite Un Spectacle dans un fauteuil. Il publie ainsi une comédie, À quoi rêvent les jeunes filles ? en 1832, puis Les Caprices de Marianne en 1833. Il écrit ensuite son chef-d’œuvre, un drame romantique, Lorenzaccio en 1834 (la pièce ne sera représentée qu’en 1896) après sa liaison houleuse avec George Sand et donne la même année Fantasio et On ne badine pas avec l’amour. Il publie parallèlement des poèmes tourmentés comme la Nuit de mai et la Nuit de décembre en 1835, puis La Nuit d’août (1836) La Nuit d’octobre (1837), et un roman autobiographique La Confession d’un enfant du siècle en 1836. Il fait preuve d’une grande aisance d’écriture, se comportant comme un virtuose de la jeune poésie. Il publie en 1829 son premier recueil poétique, les Contes d’Espagne et d’Italie, salués par Pouchkine. Il est d’ailleurs le seul poète français de son temps que le poète russe apprécie vraiment. En 1830, à 20 ans, sa notoriété littéraire naissante s’accompagne déjà d’une réputation sulfureuse alimentée par son côté dandy et ses débauches répétées dans la société des demi-mondaines parisiennes. La même année, la révolution et les journées des Trois Glorieuses donnent le trône au duc d’Orléans et son ancien condisciple, le duc de Chartres, devient prince royal. À l’âge de 22 ans, le 8 avril 1832, Musset est anéanti par la mort de son père, dont il était très proche, victime de l’épidémie de choléra. Cet événement va décider de la carrière littéraire que Musset choisit alors d’entamer. Musset tente sa chance au théâtre. Mais après l’échec de La Nuit Vénitienne ou les noces de Laurette, comédie en un acte donnée le 1er décembre 1830 à l’Odéon, l’auteur dit « adieu à la ménagerie, et pour longtemps », comme il l’écrit à Prosper Chalas. Cet éloignement durera dix-sept ans, jusqu’au succès d’Un caprice, comédie en un acte donnée au Théâtre-Français le 27 novembre 1847. À cette époque, devenu alcoolique, il pouvait y revenir plus serein. Vie sentimentale et théâtre S’il refuse la scène, Musset n’en garde pas moins un goût très vif du théâtre. Il choisit de publier des pièces dans la Revue des deux Mondes avant de les regrouper en volume sous le titre explicite « Un Spectacle dans un fauteuil ». La première livraison, en décembre 1832 se compose de trois poèmes, d’un drame, La Coupe et les Lèvres, d’une comédie, À quoi rêvent les jeunes filles ? et d’un conte oriental, Namouna. Musset exprime déjà dans ce recueil la douloureuse morbidité qui lie débauche et pureté, dans son œuvre. En novembre 1833, il part pour Venise, en compagnie de George Sand, dont il a fait la connaissance lors d’un dîner donné aux collaborateurs de la Revue des deux Mondes le 19 juin. Ce voyage lui inspire Lorenzaccio, considéré comme le chef-d’œuvre du drame romantique, qu’il écrit en 1834. Mais Musset fréquente les grisettes pendant que George Sand est malade de la dysenterie et lorsqu’elle est guérie, Musset tombe malade à son tour, George Sand devenant alors la maîtresse de son médecin, Pietro Pagello. De retour à Paris le 12 avril 1834, il publie la deuxième livraison de son « Spectacle dans un fauteuil », comprenant Les Caprices de Marianne, parue en revue en 1833, Lorenzaccio, inédit, André del Sarto (1833), Fantasio (1834) et On ne badine pas avec l’Amour (1834). Le Chandelier paraît dans la Revue des deux Mondes en 1835, Il ne faut jurer de rien en 1836 et Un caprice en 1837. Il écrit également des nouvelles en prose et La Confession d’un enfant du siècle, autobiographie à peine déguisée dédiée à George Sand, dans laquelle il transpose les souffrances endurées. De 1835 à 1837, Musset compose son chef-d’œuvre lyrique, Les Nuits, rivales de celles d’Edward Young, James Hervey ou Novalis. Ces quatre poèmes: les Nuits de mai, d’août, d’octobre, de décembre – sont construits autour des thèmes imbriqués de la douleur, de l’amour et de l’inspiration. Très sentimentaux, ils sont désormais considérés comme l’une des œuvres les plus représentatives du romantisme français. Après sa séparation définitive avec George Sand, en mars 1835, il tombe amoureux de Caroline Jaubert, l’épouse d’un juriste et la sœur d’Edmond d’Alton-Shée, pair de France et son ami, qu’il appelle la petite fée blonde et avec laquelle il a une liaison qui dure trois semaines, avant de reprendre fin 1835 ou début 1836. Hôte assidu de son salon, il en fera sa « marraine » et sa confidente, notamment tout au long de leur correspondance, qui s’étale sur vingt-deux années. C’est chez elle qu’il fait la connaissance, en mars 1837, d’Aimée-Irène d’Alton, sa cousine, avec laquelle il entame une liaison heureuse et durable. Elle lui propose même de se marier avec lui. Abandonnée par Musset pour Pauline Garcia, qui se refuse à lui, elle épousera son frère Paul le 23 mai 1861. Puis il rencontre, le 29 mai 1839, à la sortie du Théâtre-Français, Rachel, qui l’emmène souper chez elle, et avec laquelle il a une brève liaison en juin. En 1842, la princesse Christine de Belgiojoso, amie de Mme Jaubert, lui inspire une passion malheureuse. De 1848 à 1850, il a une liaison avec Louise-Rosalie Ross, dite Mlle Despréaux, qui avait découvert Un caprice dans une traduction russe de Alexandra Mikhaïlovna Karatiguine à Saint-Pétersbourg, et l’avait créé au théâtre Michel, le théâtre français de Saint-Pétersbourg, en 1843, où elle joue Mme de Léry. Ensuite elle joue la pièce au Théâtre-Français en 1847. C’est grâce à cette pièce que Musset rencontre enfin le succès au théâtre, Théophile Gautier la qualifiant dans La Presse « tout bonnement de grand événement littéraire. » En 1852, Louise Colet, qui est la maîtresse de Flaubert, a, quelque, temps une liaison avec Musset. Fin de vie Grâce à l’amitié du duc d’Orléans, il est nommé bibliothécaire du ministère de l’Intérieur le 19 octobre 1838. Le duc d’Orléans meurt accidentellement en 1842. Après la Révolution française de 1848, ses liens avec la monarchie de Juillet lui valent d’être révoqué de ses fonctions par le nouveau ministre Ledru-Rollin, le 5 mai 1848. Puis, sous le Second Empire, il devient bibliothécaire du ministère de l’Instruction publique, avec des appointements de trois mille francs, le 18 mars 1853. Nommé chevalier de la Légion d’honneur le 24 avril 1845, en même temps que Balzac, il est élu à l’Académie française le 12 février 1852 au siège du baron Dupaty, après deux échecs en 1848 et 1850. La réception a lieu le 27 mai suivant. Il fête le même jour sa nomination comme chancelier perpétuel au bordel et ses débordements alcooliques lui valent, de la part d’Eugène de Mirecourt, la formule de « chancelant perpétuel » au « verre qui tremble ». Ces crises convulsives, associées à des troubles neurologiques, font penser à une syphilis au stade tertiaire qu’il aurait contractée dans un bordel à 15 ansDe santé fragile (malformation cardiaque, voir le signe de Musset), mais surtout en proie à l’alcoolisme, à l’oisiveté et à la débauche, il meurt de la tuberculose le 2 mai 1857 à 3h15 du matin à son domicile du 6 rue du Mont-Thabor– Paris 1er, quelque peu oublié. Cependant Lamartine, Mérimée, Vigny et Théophile Gautier assistent à ses obsèques en l’église Saint-Roch. On n’a révélé la mort de son fils à sa mère, qui était partie vivre chez sa fille Hermine à Angers, qu’après son enterrement. En 1859, George Sand publie Elle et Lui, roman épistolaire d’inspiration autobiographique. Elle y révèle en particulier l’héautoscopie dont souffrait le génie, forme de dépersonnalisation qui explique le caractère hallucinatoire de La Nuit de décembre. Jugeant son frère calomnié par l’ensemble du roman, Paul de Musset lui réplique, six mois plus tard, en faisant paraître Lui et Elle. Sépulture Le poète est inhumé à Paris, au cimetière du Père Lachaise, où son monument funéraire se dresse avenue principale. Sur la pierre sont gravés les six octosyllabes de son élégie Lucie: et sur la face arrière, le poème Rappelle-toi: Œuvres Ordre chronologique * À Mademoiselle Zoé le Douairin (1826) * Un rêve (1828) * L’Anglais mangeur d’opium (1828) * Contes d’Espagne et d’Italie (1830) * La Quittance du diable (1830) * La nuit vénitienne (1830) * La Coupe et les lèvres (1831) * Namouna (1831) * À quoi rêvent les jeunes filles (1832) * Les Caprices de Marianne (1833) * Rolla (1833) * André del Sarto (1833) * Gamiani ou deux nuits d’excès (1833) * Fantasio (1834) * On ne badine pas avec l’amour (1834) * Perdican (1834) * Camille et Rosette (1834) * Lorenzaccio (1834) * La Quenouille de Barberine (1835) * La Nuit de mai (1835) * La Nuit de décembre (1835) * Le Chandelier (1835) * Il ne faut jurer de rien (1836) * Lettre à M. de Lamartine (1836) * Faire sans dire (1836) * La Nuit d’août (1836) * Chanson de Barberine (1836) * La Confession d’un enfant du siècle (1836) * Un caprice (1837) * La Nuit d’octobre (1837) * À la Malibran (1837) * Emmeline (1837) * Lettres à George Sand (recueil, 1837) * Lettres de Dupuis et Cotonet (1837) * Le Fils du Titien (1838) * Frédéric et Bernerette (Wikisource) (sur Wikisource) (1838) * L’Espoir en Dieu (1838) * La Nuit d’avril (1838) * Dupont et Durand (1838) * Margot (1838) * Croisilles 1839 * Les Deux Maîtresses (1840) * Tristesse (1840) * Une Soirée perdue (1840) * Souvenir (1841) * Le Voyage où il vous plaira (1842) * Sur la paresse (1842) * Histoire d’un merle blanc (1842) * Après une lecture (1842) * Pierre et Camille (1844) * Le Secret de Javotte (1844) * Les Frères Van Buck (1844) * Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (1845) * Mimi Pinson 1845) * Louison (1849) * L’Habit vert (1849) * On ne saurait penser à tout (1849) * Les Filles de Loth (1849) * Carmosine (1850) * Bettine (1851) * Faustine (1851) * La Mouche (1853) * L’Âne et le Ruisseau (1855) * Retour ou Le Havre (1855)[1] Classement par genres Pièces de théâtre * La Quittance du diable (1830) * La Nuit vénitienne (1830) * La Coupe et les lèvres (1831) * À quoi rêvent les jeunes filles (1832) * André del Sarto (1833) * Les Caprices de Marianne (1833) * Lorenzaccio (1834) * Fantasio (1834) * On ne badine pas avec l’amour (1834) * La Quenouille de Barberine (1835) * Le Chandelier (1835) * Il ne faut jurer de rien (1836) * Faire sans dire (1836) * Un caprice (1837) * Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (1845) * L’Habit vert (1849) * Louison (1849) * On ne saurait penser à tout (1849) * Carmosine (1850) * Bettine (1851) * L’Âne et le Ruisseau (1855) Romans * L’Anglais mangeur d’opium (1828) * Gamiani ou deux nuits d’excès (1833) * La Confession d’un enfant du siècle (1836) Contes et nouvelles * Emmeline (1837) * Le Fils du Titien (1838) * Frédéric et Bernerette (1838) * Margot (1838) * Croisilles (1839) * Les Deux Maîtresses (1840) * Histoire d’un merle blanc (1842) * Pierre et Camille (1844) * Le Secret de Javotte (1844) * Les Frères Van Buck (1844) * Mimi Pinson (1845) * La Mouche (1853) Poésies * À Mademoiselle Zoé le Douairin (1826) * Un rêve (1828) * Venise la rouge (1828) * Contes d’Espagne et d’Italie (1830) * La Coupe et les Lèvres (1831) * Namouna (1831) * Rolla (1833) * Perdican (1834) * Camille et Rosette (1834) * L’Espoir en Dieu (1838) * La Nuit de mai (1835) * La Nuit de décembre (1835) * La Nuit d’août (1836) * La Nuit d’octobre (1837) * La Nuit d’avril (1838) * Chanson de Barberine (1836) * À la Malibran (1837) * Tristesse (1840) * Une soirée perdue (1840) * Souvenir (1841) * Le Voyage où il vous plaira (1842) * Sur la paresse (1842) * Après une lecture (1842) * Les Filles de Loth (1849) * Poésies nouvelles (1850) * Faustine (1851) * Chanson de Fortunio (1852) * Poésies posthumes (1888) * A pépa (1829) Autres * Lettre à M. de Lamartine (1836) * Lettres de Dupuis et Cotonet (1837) * Lettres à George Sand (recueil, 1837) * Dupont et Durand (1838) Postérité * Redécouvert au XXe siècle, Alfred de Musset est désormais considéré comme un des grands écrivains romantiques français, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une sensibilité extrême, une interrogation sur la pureté et la débauche, une exaltation de l’amour et une expression sincère de la douleur. Sincérité qui renvoie à sa vie tumultueuse qu’illustre emblématiquement sa relation avec George Sand. * Son frère aîné Paul de Musset jouera un grand rôle dans la redécouverte de l’œuvre d’Alfred de Musset, par la rédaction de biographies et la réédition d’un grand nombre de ses œuvres, comme La Mouche ou les Caprices de Marianne. * L’un des textes de son recueil Poésies posthumes, intitulé Nous venions de voir le taureau, a été mis en musique par Léo Delibes en 1874 sous le nom Les Filles de Cadix. * Son drame La Coupe et les Lèvres a été à la base de l’opéra Edgar de Giacomo Puccini (1889). Filmographie * En 1999, la liaison entre Alfred de Musset et George Sand a fait l’objet d’une adaptation cinématographique de Diane Kurys, Les Enfants du Siècle. * Les œuvres de Musset ont fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques: * Il ne faut jurer de rien!, réalisé par Éric Civanyan, sorti en 2005 * Confession d’un enfant du siècle, réalisé par Sylvie Verheyde, sorti en 2012 Les références Wikipedia – https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Musset