Meudon

Pourquoi pas montés sur des ânes ?

Pourquoi pas au bois de Meudon ?

Les sévères sont les profanes ;

Ici tout est joie et pardon.

Rien n’est tel que cette ombre verte,

Et que ce calme un peu moqueur,

Pour aller à la découverte

Tout au fond de son propre coeur.

On chante. L’été nous procure

Un bois pour nous perdre. Ô buissons !

L’amour met dans la mousse obscure

La fin de toutes les chansons.

Paris foule ces violettes ;

Breda, terre où Ninon déchut,

Y répand ces vives toilettes

À qui l’on dirait presque : Chut !

Prenez garde à ce lieu fantasque !

Ève à Meudon achèvera

Le rire ébauché sous le masque

Avec le diable à l’Opéra.

Le démon dans ces bois repose ;

Non le grand vieux Satan fourchu ;

Mais ce petit Belzébuth rose

Qu’Agnès cache dans son fichu.

On entre plein de chaste flamme,

L’oeil au ciel, le coeur dilaté ;

On est ici conduit par l’âme,

Mais par le faune on est guetté.

La source, c’est la nymphe nue ;

L’ombre au doigt vous passe un anneau ;

Et le liseron insinue

Ce que conseille le moineau.

Tout chante ; et pas de fausses notes.

L’hymne est tendre ; et l’esprit de corps

Des fauvettes et des linottes

Éclate en ces profonds accords.

Ici l’aveu que l’âme couve

Échappe aux coeurs les plus discrets ;

La clef des champs qu’à terre on trouve

Ouvre le tiroir aux secrets.

Ici l’on sent, dans l’harmonie,

Tout ce que le grand Pan caché

Peut mêler de vague ironie

Au bois sombre où rêve Psyché.

Les belles deviennent jolies ;

Les cupidons viennent et vont ;

Les roses disent des folies

Et les chardonnerets en font.

La vaste genèse est tournée

Vers son but : renaître à jamais.

Tout vibre ; on sent de l’hyménée

Et de l’amour sur les sommets.

Tout veut que tout vive et revive,

Et que les coeurs et que les nids,

L’aube et l’azur, l’onde et la rive,

Et l’âme et Dieu, soient infinis.

Il faut aimer. Et sous l’yeuse,

On sent, dans les beaux soirs d’été,

La profondeur mystérieuse

De cette immense volonté.

Cachant son feu sous sa main rose,

La vestale ici n’entendrait

Que le sarcasme grandiose

De l’aurore et de la forêt.

Le printemps est une revanche.

Ce bois sait à quel point les thyms,

Les joncs, les saules, la pervenche,

Et l’églantier, sont libertins.

La branche cède, l’herbe plie ;

L’oiseau rit du prix Montyon ;

Toute la nature est remplie

De rappels à la question.

Le hallier sauvage est bien aise

Sous l’oeil serein de Jéhovah,

Quand un papillon déniaise

Une violette, et s’en va.

Je me souviens qu’en mon bas âge,

Ayant à peine dix-sept ans,

Ma candeur un jour fit usage

De tous ces vieux rameaux flottants.

J’employai, rôdant avec celle

Qu’admiraient mes regards heureux,

Toute cette ombre où l’on chancelle,

À me rendre plus amoureux.

Nous fîmes des canapés d’herbes ;

Nous nous grisâmes de lilas ;

Nous palpitions, joyeux, superbes,

Éblouis, innocents, hélas !

Penchés sur tout, nous respirâmes

L’arbre, le pré, la fleur, Vénus ;

Ivres, nous remplissions nos âmes

De tous les souffles inconnus.

Nos baisers devenaient étranges,

De sorte que, sous ces berceaux,

Après avoir été deux anges,

Nous n’étions plus que deux oiseaux.

C’était l’heure où le nid se couche,

Où dans le soir tout se confond ;

Une grande lune farouche

Rougissait dans le bois profond.

L’enfant, douce comme une fête,

Qui m’avait en chantant suivi,

Commençait, pâle et stupéfaite,

À trembler de mon oeil ravi ;

Son sein soulevait la dentelle...

Homère ! ô brouillard de l’Ida :

—Marions-nous ! s’écria-t-elle,

Et la belle fille gronda :

—Cherche un prêtre, et sans plus attendre,

Qu’il nous marie avec deux mots.

Puis elle reprit, sans entendre

Le chuchotement des rameaux,

Sans remarquer dans ce mystère

Le profil des buissons railleurs :

—Mais où donc est le presbytère ?

Quel est le prêtre de ces fleurs ?

Un vieux chêne était là ; sa tige

Eût orné le seuil d’un palais.

—Le curé de Meudon ? Lui dis-je.

L’arbre me dit :—C’est Rabelais.

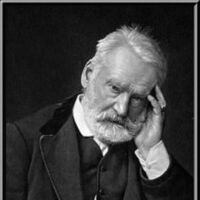

Les chansons des rues et des bois (1865)