Sant’Ambrogio

Vostra Eccellenza che mi sta in cagnesco

Per que’ pochi scherzucci di dozzina,

E mi gabella per anti-tedesco

Perchè metto le birbe alla berlina,

O senta il caso avvenuto di fresco,

A me che girellando una mattina,

Capito in Sant’Ambrogio di Milano,

In quello vecchio, là, fuori di mano.

M’era compagno il figlio giovinetto

D’un di que’ capi un po’ pericolosi,

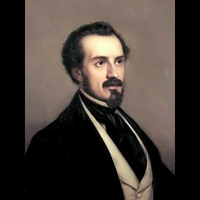

Di quel tal Sandro, autor d’un Romanzetto

Ove si tratta di Promessi Sposi......

Che fa il nesci, Eccellenza? o non l’ha letto?

Ah, intendo: il suo cervel, Dio lo riposi,

In tutt’altre faccende affaccendato,

A questa roba è morto e sotterrato.

Entro, e ti trovo un pieno di soldati,

Di que’ soldati settentrïonali,

Come sarebbe Boemi e Croati,

Messi qui nella vigna a far da pali:

Difatto se ne stavano impalati,

Come sogliono in faccia a’ Generali,

Co’ baffi di capecchio e con que’ musi,

Davanti a Dio diritti come fusi.

Mi tenni indietro; chè piovuto in mezzo

Di quella maramaglia, io non lo nego

D’aver provato un senso di ribrezzo

Che lei non prova in grazia dell’impiego.

Sentiva un’afa, un alito di lezzo;

Scusi, Eccellenza, mi parean di sego,

In quella bella casa del Signore,

Fin le candele dell’altar maggiore.

Ma in quella che s’appresta il Sacerdote

A consacrar la mistica vivanda,

Di subita dolcezza mi percuote

Su, di verso l’altare, un suon di banda.

Dalle trombe di guerra uscian le note

Come di voce che si raccomanda,

D’una gente che gema in duri stenti

E de’ perduti beni si rammenti.

Era un coro del Verdi; il coro a Dio

Là de’ Lombardi miseri assetati;

Quello: O Signore, dal tetto natio,

Che tanti petti ha scossi e inebriati.

Qui cominciai a non esser più io;

E come se que’ côsi doventati

Fossero gente della nostra gente,

Entrai nel branco involontariamente.

Che vuol ella, Eccellenza, il pezzo è bello,

Poi nostro, e poi suonato come va;

E coll’arte di mezzo, e col cervello

Dato all’arte, l’ubbíe si buttan là.

Ma cessato che fu, dentro, bel bello

Io ritornava a star, come la sa;

Quand’eccoti, per farmi un altro tiro,

Da quelle bocche che parean di ghiro,

Un cantico tedesco lento lento

Per l’äer sacro a Dio mosse le penne:

Era preghiera, e mi parea lamento,

D’un suono grave, flebile, solenne,

Tal, che sempre nell’anima lo sento:

E mi stupisco che in quelle cotenne,

In que’ fantocci esotici di legno,

Potesse l’armonia fino a quel segno.

Sentía nell’inno la dolcezza amara

De’ canti uditi da fanciullo: il core

Che da voce domestica gl’impara,

Ce li ripete i giorni del dolore:

Un pensier mesto della madre cara,

Un desiderio di pace e d’amore,

Uno sgomento di lontano esilio,

Che mi faceva andare in visibilio.

E quando tacque, mi lasciò pensoso

Di pensieri più forti e più soavi.

Costor, dicea tra me, Re pauroso

Degl’italici moti e degli slavi,

Strappa a’ lor tetti, e qua senza riposo

Schiavi gli spinge per tenerci schiavi;

Gli spinge di Croazia e di Boemme,

Come mandre a svernar nelle Maremme.

A dura vita, a dura disciplina,

Muti, derisi, solitari stanno,

Strumenti ciechi d’occhiuta rapina

Che lor non tocca e che forse non sanno:

E quest’odio che mai non avvicina

Il popolo lombardo all’alemanno,

Giova a chi regna dividendo, e teme

Popoli avversi affratellati insieme.

Povera gente! lontana da’ suoi,

In un paese qui che le vuol male,

Chi sa che in fondo all’anima po’ poi

Non mandi a quel paese il principale!

Gioco che l’hanno in tasca come noi.—

Qui, se non fuggo, abbraccio un Caporale,

Colla su’ brava mazza di nocciuolo,

Duro e piantato lì come un piolo.

1846