Motivos del barro

A Eduardo Barrios.

I.- EL POLVO SAGRADO

Tengo ojos, tengo mirada: los ojos, y las miradas derramadas en mí por los tuyos que quebró la muerte, y te miro con todas ellas. No soy ciego como me llanas.

Y amo; tampoco soy muerto. Tengo los amores y las pasiones de tus gentes derramadas en mí como rescoldo tremendo; el anhelo de tus labios me hace gemir.

II.- EL POLVO DE LA MADRE

¿Por qué me buscabas mirando hacia la noche estrellada? Aquí estoy, recógeme con tu mano. Guárdame, llévame. No quiero que me huellen los rebaños ni que corran los lagartos sobre mis rodillas. Recógeme en tu mano y llévame contigo. Yo te llevé así. ¿Por qué tú no me llevarías?

Con una mano cortas las flores y ciñes a las mujeres y con la otra oprimes contra tu pecho a tu madre.

Recógeme y amasa conmigo una ancha copa, para las rosas de esta primavera. Ya he sido copa, pero copa de carne henchida, y guardé un ramo de rosas: te llevé a ti. Yo conozco la noble curva de una copa, porque fui el vientre de tu madre.

Volé en polvo fino de la sepultura y fui espesando sobre tu campo, todo para mirarte, ¡oh, hijo labrador! Soy tu surco. ¡Mírame y acuérdate de mis labios! ¿Por qué pasas rompiéndome? En este amanecer, cuando atravesaste el campo, la alondra que voló cantando subió del ímpetu desesperado de mi corazón.

III.- TIERRA DE AMANTES

Alfarero, ¿sentiste el barro cantar entre tus dedos? Cuando le acabaste de verter el agua, gritó entre ellos. ¡Es su tierra y la tierra de mis huesos que por fin se juntaron!

Con cada átomo de mi cuerpo lo he besado, con cada átomo lo he ceñido. ¡Mil nupcias para nuestros dos cuerpos! Para mezclarnos bien nos deshicieron! ¡Como las abejas en el enjambre, es el ruido de nuestro fermento de amor!

Y ahora, si haces una Tanagra con nosotros, ponnos todo en la frente o todo en el seno. No nos vayas a separar distribuyéndonos en las sienes o en los brazos. Ponnos mejor en la curva sagrada de la cintura, donde jugaremos a perseguirnos, sin encontrarnos fin.

¡Ah, alfarero! Tú que nos mueles distraído, cantando, no sabes que en la palma de tú mano se juntaron, por fin, las tierras de dos amantes que jamás se reunieron sobre el mundo.

IV.- A LOS NIÑOS

Después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, con la tierra de mi corazón y de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo, y quedaré clavada para siempre en un muro, y yo odio los nichos quietos. Si me hacen ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar a un hombre; y si soy ladrillo de una escuela, padeceré también de no poder cantar con vosotros, en los amaneceres.

Mejor quiero ser el polvo con que jugáis en los caminos del campo. Oprimidme: he sido vuestra; deshacedme, porque os hice; pisadme, porque no os di toda la verdad y toda la belleza. O, simplemente, cantad y corred sobre mí, para besaros las plantas amadas...

Decid, cuando me tengáis en las manos, un verso hermoso y crepitaré de placer entre vuestros dedos. Me empinaré para miraros, buscando entre vosotros los ojos, los cabellos de los que enseñé.

Y cuando hagáis conmigo cualquier imagen, rompedla a cada instante, ¡que a cada instante me rompieron los niños de ternura y de dolor!

V.- LA ENEMIGA

Soñé que ya era la tierra, que era un metro de tierra oscura a la orilla de un camino. Cuando pasaban, al atardecer, los carros cargados de heno, el aroma que dejaban en el aire me estremecía al recordarme el campo en que nací; cuando después pasaban los segadores enlazados, evocaba también; al llorar los bronces crepusculares, el alma mía recordaba a Dios bajo su polvo ciego.

Junto a mí, el suelo formaba un montoncillo de arcilla roja, con un contorno como de pecho de mujer y yo, pensando en que también pudiera tener alma, le pregunté:

—¿Quién eres tú?

—Yo soy, dijo, tu Enemiga, aquélla que así sencillamente, terriblemente, llamabas tú: la Enemiga.

Yo le contesté:

—Yo odiaba cuando aún era carne, carne con juventud, carne con soberbia. Pero ahora soy polvo ennegrecido y amo hasta el cardo que sobre mí crece y las ruedas de las carretas que pasan magullándome.

—Yo tampoco odio ya, dijo ella, y soy roja como una herida porque he padecido, y me pusieron junto a ti, porque pedí amarte.

—Yo te quisiera más próxima, respondí, sobre mis brazos, los que nunca te estrecharon.

—Yo te quisiera, respondió, sobre mi corazón, en el lugar de mi corazón que tuvo la quemadura de tu odio.

Pasó un alfarero, una tarde, y, sentándose a descansar, acarició ambas tierras dulcemente...

—Son suaves, dijo: son igualmente suaves, aunque una sea oscura y la otra sangrienta. Las llevaré y haré con ellas un vaso.

Nos mezcló el alfarero como no se mezcla nada en la luz: más que dos brisas, más que dos aguas. Y ningún ácido, ninguna química de los hombres, hubiera podido separarnos.

Cuando nos puso en un horno ardiente, alcanzamos el color más luminoso y el más bello que se ha mostrado al sol: era un rosa viviente de pétalo recién abierto...

Cuando el alfarero lo sacó del horno ardiente, pensó que aquello ya no era lodo, sino una flor: como Dios, ¡él había alcanzado a hacer una flor!

Y el vaso dulcificaba el agua hasta tal punto que el hombre que lo compró gustaba de verterle los zumos más amargos: el ajenjo, la cicuta, para recogerlos melificados. Y si el alma misma de Caín se hubiera podido sumergir en el vaso, hubiera ascendido de él como un panal, goteante de miel...

VI.- LAS ÁNFORAS

Ya hallaste por el río la greda roja y la greda negra; ya amasas las ánforas, con los ojos ardientes.

Alfarero, haz la de todos los hombres, que cada uno la precisa semejante al propio corazón.

Haz el ánfora del campesino, fuerte el asa, esponjado el contorno como la mejilla del hijo. No turbará cual la gracia, más será el Ánfora de la Salud.

Haz el ánfora del sensual; hazla ardiente como la carne que ama; pero para purificar su instinto, dale labio espiritual, leve labio.

Haz el ánfora del triste; hazla sencilla como una lágrima, sin un pliegue, sin una franja coloreada, porque el dueño no le mirará la hermosura. Y amásala con el lodo de las hojas secas, para que halle al beber el olor de los otoños, que es el perfume mismo de su corazón.

Haz el ánfora de los miserables, tosca, cual un puño, desgarrada —218 de dar, y sangrienta, como la granada. Será el Ánfora de la Protesta.

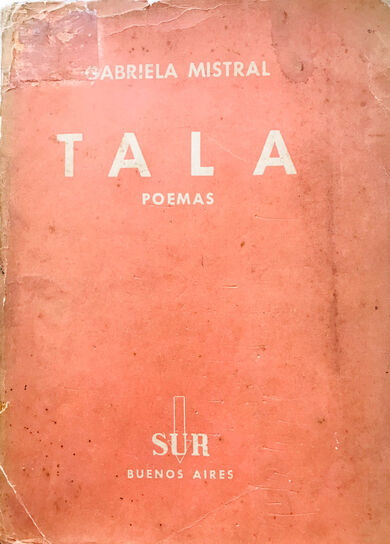

Y haz el ánfora de Leopardi, el ánfora de los torturados que ningún amor supo colmar. Hazles el vaso en que miren su propio corazón, para que se odien más. No echarán en ella ni el vino ni el agua, que será el Ánfora de la Desolación. Y su seno vaciado inquietará más que si estuviera colmado de sangre, al que lo mire.

VII.- VASOS

—Todos somos vasos –me dijo el alfarero, y como yo sonriera, añadió: –Tú eres un vaso vaciado. Te volcó un grande amor y ya no te vuelves a colmar más. No eres humilde, y rehúsas bajar como otros vasos a las cisternas, a llenarte de agua impura. Tampoco te abres para alimentarte de las pequeñas ternuras, como algunas de mis ánforas que reciben las lentas gotas que les vierte la noche y viven de esa breve frescura. Y no estás roja, sino blanca de sed, porque el sumo ardor tiene esa tremenda blancura.

VIII.- LA LIMITACIÓN

Los vasos sufren de ser vasos –agregó–. Sufren de contener en toda su vida nada más que cien lágrimas y apenas un suspiro o un sollozo intenso. En las manos del Destino tiemblan, y no creen que vacilan así porque son vasos. El amor los tajea de ardor, y no ven que son hermanos de mis gredas abiertas. Cuando miran al mar, que es ánfora inmensa, los vasos padecen, humillados. Odian su pequeña pared, su pequeño pie de copas, que apenas se levanta del polvo para recibir un poco la luz del día.

Cuando los hombres se abrazan en la hora del amor, no ven que son tan exiguos como un tallo de hierba y que se ciñen con un solo brazo extendido: ¡lo mismo que un ánfora!

Miden desde su quietud meditativa el contorno de todas las cosas y su brevedad no la conocen, de verse engrandecidos en su sombra.

Del dedo de Dios que los contorneó, aún conservan un vago perfume derramado en sus paredes, y suelen preguntar en qué jardín de aromas fueron amasados. Y el aliento de Dios, que caía sobre ellos mientras iba labrándolos, les dejó para mayor tortura esta vaga remembranza de una insigne suavidad y dulzura.

IX.- LA SED

—Todos los vasos tienen sed –siguió diciéndome el alfarero–; «esos» como los míos, de arcilla perecedera. Así los hicieron, abiertos, para que pudieran recibir el rocío del cielo, y también ¡ay!, para que huyera presto su néctar.

Y cuando están colmados tampoco son dichosos, porque todos odian el líquido que hay en su seno. El vaso de falerno aborrece su áspero olor de lagares; el óleo perfumado odia su grávida espesura y envidia la levedad del vaso de agua clara.

Y los vasos con sangre viven desesperados del grumo tenaz que se cuaja en sus paredes y que no pueden ir a lavar en los arroyos, y son los más angustiados.

Para pintar el ansia de los hombres haz de ellos solamente el rostro con los labios entreabiertos de sed, o haz sencillamente un vaso, que también es una boca con sed.