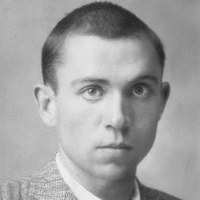

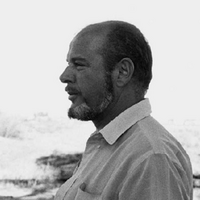

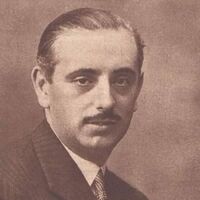

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898 – entre Víznar y Alfacar, ibídem, 18 de agosto de 1936) fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió ejecutado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española, por su afinidad con el Frente Popular y por ser abiertamente homosexual.

#Andaluces #Asesinados #Españoles #Gays #Generación27 #Granadinos #GuerraCivilEspañola #SigloXX

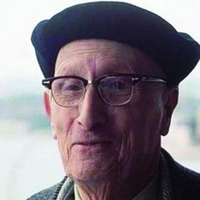

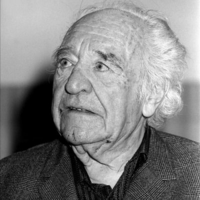

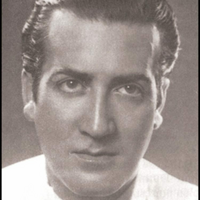

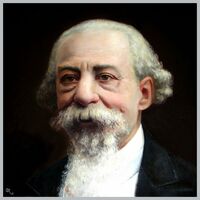

Juan Ramón Jiménez Mantecón (Moguer, Huelva, 23 de diciembre de 1881 – San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo de 1958) fue un poeta español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo.

#Andaluces #Españoles #SigloXX

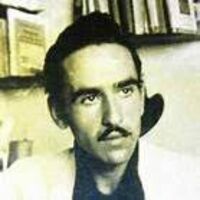

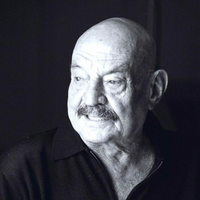

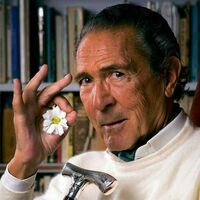

Joaquín Ramón Martínez Sabina (Úbeda, Jaén, 12 de febrero de 1949), conocido artísticamente como Joaquín Sabina, es un cantautor y poeta español de éxito en países de habla hispana. Ha publicado catorce discos de estudio, cuatro en directo y tres recopilatorios y colaborado con distintos artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones. También compone para otros artistas como Ana Belén o Miguel Ríos entre otros.

#Andaluces #Cantautores #Españoles #SigloXX #SigloXXI

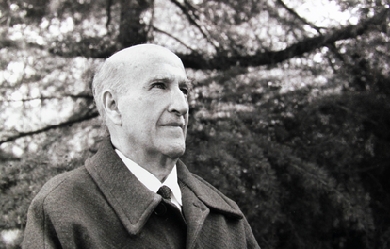

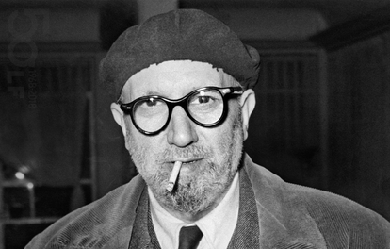

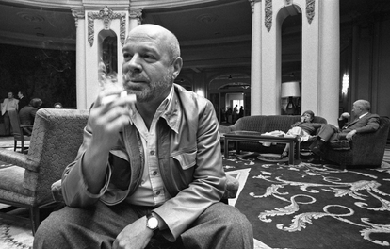

Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875 – Colliure, Francia, 22 de febrero de 1939) fue un poeta español, miembro tardío de la Generación del 98 y uno de sus miembros más representativos. Su obra inicial suele inscribirse en el movimiento literario denominado Modernismo. Fue el segundo de cinco hermanos de una familia liberal; el mayor de ellos, Manuel, trabajó junto a Antonio en varias obras.

#Andaluces #Españoles #Generación98 #Sevillanos #SigloXIX #SigloXX

Rafael Alberti Merello (Puerto de Santa María, 1902 - 1999) Poeta español, miembro de la Generación del 27. Sus padres pertenecían a familias de origen italiano asentadas en la región y dedicadas al negocio vinícola. Las frecuentes ausencias del padre por razones de trabajo le permitieron crecer libre de toda tutela, correteando por las dunas y las salinas a orillas del mar en compañía de su fiel perra Centella. Una infancia despreocupada, abierta al sol y a la luz, que se ensombrecerá cuando tenga que ingresar en el colegio San Luis Gonzaga de El Puerto, dirigido por los jesuitas de una forma estrictamente tradicional.

#Andaluces #Españoles #Generación27 #PremioNobel #SigloXX

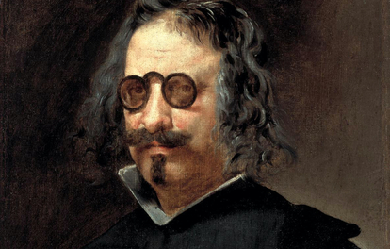

Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (Madrid, 14 de septiembre de 1580 – Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1645) fue un noble, político y escritor español del Siglo de Oro. Fue caballero de la Orden de Santiago a partir de 16182 y señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620.3 Junto con Luis de Góngora, con quien mantuvo una enemistad durante toda su vida, es reconocido como uno de los más notables poetas de la literatura española. Además de su poesía, fue un prolífico escritor de narrativa y teatro, así como de textos filosóficos y humanísticos. Salutación Mi señor don Francisco de Quevedo y Villegas, que con el verso esgrimes y con la esgrima juegas, haciendo –para orgullo del verso y de la esgrima– donaire del acero y acero de la rima: caballero bizarro de las nocturnas bregas, sabias prosas y empresas galantes y andariegas; cuya torcida planta huella la noble cima cortesana y el fondo canalla de la sima plebeya, con la misma genial desenvoltura: hidalgo aventurero de múltiple aventura (amor, poder, intriga, presión, peligro), terso, leal, como tu espada de amigo y de enemigo: en mi siniestra Torre de Juan Abad bendigo tu nombre, Caballero se Santiago y del Verso. —Alfredo Arvelo Larriva

#Españoles #SigloXVI #SigloXVII

Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 11 de julio de 1561 – ibídem, 23 de mayo de 1627) Poeta español. Nacido en el seno de una familia acomodada, estudió en la Universidad de Salamanca. Nombrado racionero en la catedral de Córdoba, desempeñó varias funciones que le brindaron la posibilidad de viajar por España. Su vida disipada y sus composiciones profanas le valieron pronto una amonestación del obispo (1588). Su fama fue enorme durante el Barroco, aunque su prestigio y el conocimiento de su obra decayeron luego hasta bien entrado el siglo XX, cuando la celebración del tercer centenario de su muerte (en 1927) congregó a los mejores poetas y literatos españoles de la época (conocidos desde entonces como la Generación del 27) y supuso su definitiva revalorización crítica.

#Andaluces #Españoles #SigloXVI #SigloXVII

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547 – Madrid, 22 de abril de 1616) fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre de «Príncipe de los Ingenios». ...“Yo, que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo”...

#Españoles #SigloXVI #SigloXVII

Pedro Salinas Serrano (Madrid, 27 de noviembre de 1891 – Boston, 4 de diciembre de 1951) fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía y ensayos. Dentro del contexto de la Generación del 27, se le considera uno de sus mayores poetas. Sus traducciones de Proust contribuyeron al conocimiento del novelista francés en el mundo hispanohablante. Al concluir la guerra civil española, se exilió en Estados Unidos hasta su muerte.

#Españoles #Generación27 #Madrileños #SigloXX

Miguel Hernández (Orihuela, 1910 – Alicante, 1942) Poeta español. Adscrito a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su compromiso social y político. Nacido en el seno de una familia humilde y criado en el ambiente campesino de Orihuela, de niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales, por lo que su formación fue autodidacta.

#Españoles #Generación27 #SigloXX

Gloria Fuertes (Madrid, 28 de julio de 1917 – Madrid, 27 de noviembre de 1998) fue una poetisa española. Nació en Lavapiés, en la época, un modesto barrio del Madrid antiguo. Su madre era costurera y sirvienta; su padre, bedel. Poco se sabe de su vida familiar, a lo que ha contribuido que la escritora siempre guardara celosamente su intimidad. Se ha especulado sobre su homosexualidad, que aparecería sutilmente declarada en poemas como «Lo que me enerva», «Me siento abierta a todo», «A Jenny», etc. Dice Gloria Fuertes: Sale caro, señores, ser poeta. La gente va y se acuesta tan tranquila que después del trabajo da buen sueño−. Trabajo como esclavo llego a casa, me siento ante la mesa sin cocina, me pongo a meditar lo que sucede. La duda me acribilla todo espanta; comienzo a ser comida por las sombras las horas se me pasan sin bostezo el dormir se me asusta se me huye −escribiendo me da la madrugada−. Y luego los amigos me organizan recitales, a los que acudo y leo como tonta, y la gente no sabe de esto nada. Que me dejo la linfa en lo que escribo, me caigo de la rama de la rima asalto las trincheras de la angustia que nombran su héroe los fantasmas, me cuesta respirar cuando termino. Sale caro señores ser poeta.

#Españoles #Gays #Madrileños #Mujeres #MujeresLesbianas #ParaNiños #SigloXX

Lope de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562 – Madrid, 27 de agosto de 1635) fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. El llamado Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza (por Miguel de Cervantes) renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español, sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso.

#Españoles #Madrileños #SigloXVI #SigloXVII

Carolina Coronado Romero de Tejada (Almendralejo, Badajoz, 12 de diciembre de 1820 - Lisboa, 15 de enero de 1911, enterrada en el Cementerio de Badajoz), escritora española, considerada como la equivalente extremeña de otras autoras románticas coetáneas como Rosalía de Castro, y autora de tal notoriedad que llegaría a ser calificada con el título de "El Bécquer femenino". Fue tía de Ramón Gómez de la Serna. Nació en el seno de una familia acomodada de Almendralejo (Badajoz), pero de ideología progresista, lo que provocó que su padre y su abuelo fueran perseguidos. Tras mudarse a la capital de provincia, Badajoz, Carolina sería educada de la forma tradicional para las niñas de la época: costura, labores del hogar... pese a lo cual, ya desde pequeña mostró su interés por la literatura, y comienza a leer, robando horas al sueño, cualquier género u obra que puede conseguir.

#Españoles #Mujeres #SigloXIX #SigloXX

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida (Sevilla, 17 de febrero de 1836 – Madrid, 22 de diciembre de 1870), más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo, aunque escribió en una etapa literaria perteneciente al Realismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento posromántico. Aunque, mientras vivió, fue moderadamente conocido, sólo comenzó a ganar verdadero prestigio cuando, tras su muerte, fueron publicadas muchas de sus obras. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836, hijo del pintor José Domínguez Insausti, que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados como José Domínguez Bécquer. Sus más conocidos trabajos son sus Rimas y Leyendas. Los poemas e historias incluidos en esta colección son esenciales para el estudio de la Literatura hispana, siendo ampliamente reconocidos por su influencia posterior. Gustavo Adolfo por Mercedes de Velilla En la margen del Betis murmurante, donde expira, entre flores, la onda inquieta, en monumento digno del poeta, su hermosa estatua se alzará triunfante. El sol le ofrecerá nimbo radiante; sus perfumes, la rosa y la violeta; la aurora, el beso de su luz discreta; el crepúsculo, brisa refrescante. Traerá la noche espíritus y hadas, visiones de Leyendas peregrinas que poblarán las verdes enramadas. La alondra y las obscuras golondrinas cantarán, al lucir las alboradas, las Rimas inmortales y divinas.

#Andaluces #Españoles #Sevillanos #SigloXIX

Juan de Mena (Córdoba, 1411 - Torrelaguna ,Madrid, 1456), poeta español perteneciente a la escuela alegórico-dantesca del prerrenacimiento español y conocido sobre todo por su obra Laberinto de Fortuna. La ausencia de documentación sobre sus padres hace sospechar que tuviera origen judeoconverso. Parece ser que fue nieto del señor de Almenara Ruy Fernández de Peñalosa e hijo de Pedrarias, regidor o jurado de Córdoba, y quedó huérfano muy pronto. Tras iniciar estudios en su ciudad natal, los continuó en la Universidad de Salamanca (1434), donde obtuvo el grado de maestro en Artes. Allí entró en contacto con el cardenal Torquemada, en cuyo séquito viajó a Florencia en 1441 y después a Roma. En 1443, de regreso a Castilla, entró al servicio de Juan II como secretario de cartas latinas, cargo que compatibilizó con su oficio de veinticuatro (regidor) de la ciudad de Córdoba. Un año más tarde el monarca le nombró cronista oficial del reino, aunque su paternidad sobre la Crónica de Juan II ha sido cuestionada.

#Andaluces #Españoles #SigloXV

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 — Padrón, 15 de julio de 1885) fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en lengua gallega como en lengua española. Considerada en la actualidad como un ente indispensable en el panorama literario del siglo XIX, representa junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez una de las figuras emblemáticas del Rexurdimento gallego, no sólo por su aportación literaria en general y por el hecho de que sus Cantares Gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer, como la precursora de la poesía española moderna.

#Españoles #Gallegos #Mujeres #SigloXIX

Gutierre de Cetina (Sevilla, 1520 - México, ¿1557?) Poeta español que fue una de las figuras más significativas del Renacimiento. Su lírica, inspirada esencialmente en Petrarca, se desarrolla en torno al refinado artificio del amor visto en su más típica abstracción. Entre los poetas españoles italianizantes, Cetina es, después de Garcilaso de la Vega, el más notable y el más perfecto, y no se le puede negar el derecho de ocupar el lugar más destacado del parnaso español después de la media docena de celebridades de su época. Descendiente de una ilustre familia de la nobleza, Gutierre de Cetina vivió mucho tiempo en Italia, donde sirvió en las tropas de Carlos V y entabló amistad con los ingenios más insignes de la época, por los cuales estuvo evidentemente influida su orientación poética. Además de Petrarca, le inspiraron Tansillo, Ariosto y Bembo, y entre los españoles, Garcilaso de la Vega en particular. Pasó la mejor parte de su existencia en el refinado ambiente que rodeaba al príncipe de Ascoli, a don Luis de Leyva y al insigne humanista Diego Hurtado de Mendoza, todos ellos amigos íntimos de Cetina. Gutierre de Cetina volvió a España en 1554 y hasta algún tiempo después no encontró nuevas aventuras en las que desahogar su espíritu inquieto. Atraído por la fascinación de la empresa americana, marchó en 1556 a México (donde había estado ya entre 1546 y 1548, aproximadamente) con su tío Gonzalo López, quien se dirigía allí como procurador general. En aquella región de América se pierden las huellas de su vida, y a partir de entonces sólo perdura en el tiempo la leyenda forjada en torno al poeta. La naturaleza americana debió de imprimirse profundamente en la sensibilidad de Gutierre de Cetina, al propio tiempo que la seducción bárbara de aquella civilización. También en México halló el poeta otra inspiradora amorosa: doña Leonor de Osma, de la cual parece haberse enamorado locamente y bajo cuyo balcón, en Puebla de los Ángeles, fue herido por Hernando de Nava, un rival celoso. A partir de 1557 nada se sabe ya acerca de él, por lo que se le cree muerto en tal fecha. La obra poética de Gutierre de Cetina es conocida o a través de fragmentos sacados de manuscritos, o por ejemplos y testimonios, o, finalmente, formando parte de antologías. Bartolomé J. Gallardo, en su conocido Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, presentó abundantes muestras de la obra poética de Cetina; pero hasta que el erudito sevillano Hazañas y La Rúa no publicó sus poesías en 1895, puede decirse que faltó la verdadera base para estudiarlas, al igual que ocurrió con su biografía, acerca de la cual carecemos de datos seguros, a pesar de que muchos investigadores han dedicado a ello sus esfuerzos. Sus obras poéticas están constituidas por madrigales (cinco en total, entre ellos el conocidísimo "A unos ojos", al que debe buena parte de su popularidad), sonetos, canciones, diecisiete epístolas y quince composiciones varias, todas ellas en la línea de la manera italianizante inaugurada por Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Es quizás el único poeta español de su época del que no se conoce ninguna composición de carácter castellano en versos cortos, excepto una anacreóntica de cuya paternidad se duda; es preciso subrayar que no todas las poesías publicadas por Hazañas son de atribución segura. Teniendo en cuenta que debió escribir tales composiciones entre los veinte y los veintiséis años, podemos considerar que se trata de una producción abundante; parece seguro que Cetina partió a los veintiséis años para México y que allí ya no escribió nada más. Pero, a pesar de que esa producción sea esencialmente de juventud, raras veces ocurre que produzca tal impresión, y esto, indudablemente, se debe a la preocupación constante de Cetina por seguir los grandes modelos clásicos e italianos. Entre los primeros figuran Marcial, Juvenal y Ovidio; de éste es probable que Cetina tradujera algún fragmento de las Heroídas, si las traducciones que se le atribuyen son en verdad de Cetina. Entre los autores italianos, en primer lugar se halla Petrarca y luego, en orden decreciente de importancia, Tansillo, Bembo y Ariosto. Entre otras influencias importantes se aprecia en Cetina, como en muchos contemporáneos suyos, la de Ausiàs March, que quizás sea la más importante si prescindimos de Petrarca. Todo ello contribuyó a formar la personalidad de Cetina, y justifica un juicio muy acertado del gran poeta sevillano del siglo XVI Fernando de Herrera: "si se hubiese preocupado de la fuerza como lo hizo por la dulzura y la pureza, nadie le habría superado; en cuanto a número, lengua, dulzura y sentimiento, nadie podría negarle un lugar entre los primeros". Ciertamente la admiración y emulación de sus modelos restó a Cetina la espontaneidad que debiera ser natural por su juventud, y acaso también la energía a que se refiere Herrera. Sus epístolas a don Diego Hurtado de Mendoza tienen el contenido moral que se espera del género. Escribió además unos pocos, pero selectos, versos dictados por una inspiración heroica, como el soneto a Cartago o el dedicado a los soldados caídos en Castelnovo. Pero su poesía es casi exclusivamente amorosa, y precisamente en este tema han de buscarse sus más logrados éxitos, sobre todo en sus sonetos, llenos de sorpresas que saltan por doquier a los ojos del lector, y en sus madrigales. En sus composiciones de mayor empeño, las bellezas no son menores que en las breves, pero con notables diferencias a pesar de que en cada caso posean auténticos valores poéticos. Las amadas a las que el poeta alude en sus obras amorosas son principalmente tres. Una va designada con el nombre de Amarilis; por ciertas alusiones geográficas que figuran en los pasajes en que habla de ella, se puede colegir que el poeta la conoció en España. Otra dama, que también debió conocer en España y a la que cortejó unos diez años, si hemos de creer sus palabras, aparece con el nombre de Dórida. Pero el enigma más interesante es el de la tercera dama, que algunos estudiosos han creído identificar con la ilustre Laura Gonzaga. El uso constante de la palabra "lauro", que aparece a menudo y con diversos sentidos, y la certidumbre de que el poeta tuvo familiaridad con la bellísima mujer, ha inducido a algunos eruditos a formular esta hipótesis. A la tal dama estaría dedicado el celebérrimo madrigal que empieza con los versos "Ojos claros, serenos...", composición sobre la que se halla cimentada la popularidad del autor. Referencias Biografías y Vidas - www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cetina.htm

#Andaluces #Españoles #SigloXVI

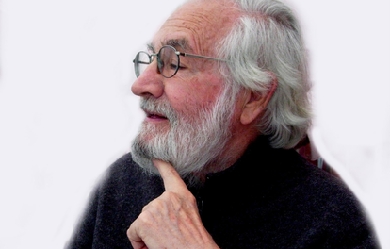

Jorge Guillén Álvarez (Valladolid, 18 de enero de 1893 – Málaga, 6 de febrero de 1984) fue un poeta y crítico literario español de la Generación del 27. Nació en Valladolid, donde residió durante su infancia y su juventud. Siempre dijo que “era de Valladolid”. Estudió sus primeras letras y Bachillerato en su ciudad natal y, aunque comenzó Filosofía y Letras en Madrid alojado en la Residencia de Estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada. Desde 1909 hasta 1911 vivió en Suiza. Su vida transcurrió paralela a la de su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de español en La Sorbona desde 1917 a 1923.

#Españoles #Generación27 #PremioCervantes #SigloXX

Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (Sevilla, 26 de abril de 1898 – Madrid, 13 de diciembre de 1984) fue un poeta español de la llamada Generación del 27. Elegido académico en sesión del día 30 de junio de 1949, ingresó en la Real Academia Española el 22 de enero de 1950. Ocupó el sillón de la letra O. Premio Nacional de Literatura en 1933 por La destrucción o el amor, Premio de la Crítica en 1963 por En un vasto dominio, y en 1969, por Poemas de la consumación, y Premio Nobel de Literatura en 1977.

#Andaluces #Españoles #Gays #Generación27 #PremioNobel #SigloXX

Félix María Samaniego(Laguardia, 1745- id., 1801) Escritor español, famoso por sus Fábulas morales. Junto con Tomás de Iriarte es considerado el mejor de los fabulistas españoles; la violenta enemistad surgida entre ambos ha pasado a la historia de la literatura. Perteneciente a una familia noble y rica, tras los primeros estudios (llevados a cabo en el hogar paterno) fue enviado a cursar derecho a la Universidad de Valladolid, donde permaneció dos años sin llegar a concluir la carrera. En un viaje de placer a Francia se entusiasmó con los enciclopedistas, y se quedó mucho tiempo en tierra francesa; allí se le contagió la inclinación a la crítica mordaz contra la política y la religión tan grata a los hombres del siglo, y cierto espíritu libertino y escéptico que le indujo a burlarse de los privilegios y a rechazar, incluso, un alto empleo en la corte que le ofreció el conde de Floridablanca.

#Españoles #Fábula #SigloXVIII

Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas (Madrid, 22 de octubre 1898 – 25 de enero 1990) fue un literato y filólogo español, miembro de la Real Academia de la Historia y Premio Miguel de Cervantes 1978. Nació en Madrid y pasó su infancia en La Felguera (Asturias). Estudió en Madrid con los jesuitas de Chamartín. Se le considera miembro de la Generación del 27, también se le suele encuadrar dentro de la primera generación de la posguerra. Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, se formó en el Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal y tomó parte activa en las actividades de la Residencia de Estudiantes dirigida por el krausista Alberto Jiménez Fraud. Allí conoció a Federico García Lorca, a Luis Buñuel, a Pepín Bello y a Salvador Dalí; también conocerá en 1917 durante su veraneo en Las Navas del Marqués al que será su gran amigo, Vicente Aleixandre, al que hizo conocer el mundo de la poesía paseando por los maravillosos pinares de este pueblo y con el que convivirá en la España franquista.

#Españoles #Generación27 #PremioCervantes #SigloXX

Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 29 de septiembre de 1864-Salamanca, 31 de diciembre de 1936) fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de tres periodos, también fue diputado de las Cortes constituyentes de la Segunda República, de la que se fue distanciando hasta el punto de secundar la sublevación militar que dio inicio a la guerra civil, si bien terminó retractándose de dicho apoyo.

Rafael Gabriel Juan Múgica Celaya Leceta (Hernani, Guipúzcoa, 18 de marzo de 1911 – Madrid, 18 de abril de 1991), conocido como Gabriel Celaya, fue un poeta español de la generación literaria de posguerra. Fue uno de los más destacados representantes de la que se denominó «poesía comprometida». Aprovechó su largo nombre para firmar sus obras como Rafael Múgica, Juan de Leceta o Gabriel Celaya. Presionado por su padre, se radicó en Madrid donde inició sus estudios de ingeniería y trabajó por un tiempo como gerente en la empresa familiar.

Gerardo Diego Cendoya (Santander, Cantabria, 3 de octubre de 1896 – Madrid, 8 de julio de 1987) fue un destacado poeta y escritor español perteneciente a la llamada Generación del 27. Fue alumno de la Universidad de Deusto donde estudió la carrera de Filosofía y Letras, y donde conoce a quien seria después un amigo esencial en la vida literaria, Juan Larrea. Finalizada la carrera, se doctoró en Madrid. Desde 1920 fue catedrático de Lengua y Literatura en institutos de Soria, Gijón, Santander y Madrid.

Manuel Machado y Ruiz (Sevilla, 1874 - Madrid, 1947) Poeta español. Hermano mayor del gran poeta Antonio Machado, es una figura representativa del espíritu modernista en la poesía española de su época. Su personalidad a la vez cosmopolita y andaluza se plasma en una lírica en la que el gusto modernista coexiste con los motivos populares. Se trasladó con su familia a Madrid en 1883 y se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Vivió largas temporadas en París, donde entró en contacto con la poesía simbolista francesa. En 1910 contrajo matrimonio con su prima Eulalia Cáceres, mujer profundamente religiosa, y trabajó como archivero y bibliotecario. Durante la Guerra Civil colaboró con el aparato de propaganda nacionalista y fue elegido miembro de la Real Academia Española (1938).

#Andaluces #Españoles #Generación98 #Modernismo #Sevillanos

José Luis Hidalgo (Torres, Cantabria, 10 de octubre de 1919 – Madrid, 3 de febrero de 1947) fue un poeta y pintor español. Su madre murió cuando él tenía nueve años. Terminada la Guerra Civil Española, residió en Valencia, donde cursó los estudios de Bellas Artes. En Santander se relacionó con el grupo de la revista Proel, en la que publicó varios poemas. También colaboró en diversas revistas de ámbito nacional con sus poemas y trabajos de crítica artística. Enfermo de tuberculosis, murió en el sanatorio de Charmartín de la Rosa, en Madrid.

Francisco Villaespesa Martín (Laujar de Andarax, 15 de octubre de 1877-Madrid, 9 de abril de 1936) fue un poeta, dramaturgo y narrador español del modernismo. Nació en la localidad almeriense de Laujar de Andarax. El paisaje de la Alpujarra, impregnado de historia y exaltador de los sentidos, marcó profundamente su obra. Inició estudios de Derecho en la Universidad de Granada, pero en 1897, a los veinte años, los abandonó y marchó a Málaga, donde se unió a la vida bohemia con Narciso Díaz de Escovar, Ricardo León y Salvador González Anaya. Ese mismo año continuó su vida bohemia en Madrid, donde subsistió dedicado al periodismo y colaborando en numerosas revistas y diarios. Allí frecuentó las tertulias del Café de Levante y del Fornos, donde conoció a Eduardo Zamacois, Alejandro Sawa, Catarineu, Fernández Vaamonde y a todos los demás del grupo de la revista Germinal, donde publicaría sus primeras obras.

#Andaluces #Españoles #Modernismo

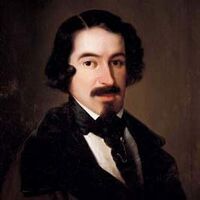

José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda Delgado (Pajares de la Vega, cerca de Almendralejo, Badajoz, 25 de marzo de 1808 - Madrid, 23 de mayo de 1842), fue un célebre escritor de la época del Romanticismo, considerado como el más destacado poeta romántico español. Nació en Almendralejo (Badajoz) en 1808. Estudió en el colegio de San Mateo de Madrid, donde tuvo como profesor a Alberto Lista, a quien siguió en el colegio fundado por el mismo. A los quince años creó con sus amigos Ventura de la Vega, y Patricio de la Escosura una sociedad secreta a la que llamaron los Numantinos (1823-1825), según decían, para vengar la muerte de Rafael del Riego. En 1823 funda junto a otros alumnos de Alberto Lista la academia del Mirto, para continuar con las enseñanzas del clausurado colegio que Lista fundara (colegio libre de San Mateo).1 Denunciado por sus actividades intelectuales en 1825 fue desterrado a un monasterio de Guadalajara durante cinco años. Posteriormente viajó por Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Francia e Inglaterra (donde se enamoró de Teresa Mancha, hija del coronel liberal emigrado Epifanio Mancha) en su condición de exiliado liberal. Participó en las oleadas revolucionarias de 1830 junto con unos antiguos amigos suyos. Poco después Teresa se casaría por orden de su padre con un comerciante llamado Guillermo del Amo; sin embargo se reencontrarían en París en 1833. Con ella regresó a España, junto con otros liberales, gracias a la amnistía declarada tras la muerte del soberano Fernando VII, en 1833. En 1838 Teresa se apartó de Espronceda y poco después murió. A partir de aquí Espronceda se dedicó a la política y al periodismo. Se enroló en la Milicia Nacional llegando a ser Primer Teniente de la Compañía de Cazadores de Madrid. En 1841 es nombrado secretario de la Legación española en La Haya y poco después es elegido diputado progresista en Almería. Fue elegido parlamentario ante las Cortes Generales, en 1842 por el Partido Progresista. Murió a los treinta y cuatro años de garrotillo (difteria) en ese mismo año de 1842, cuando se iba a casar con Bernarda de Beruete. Obra Durante su estancia en el monasterio, y alentado por su maestro, el erudito y poeta sevillano Alberto Lista, comenzó a escribir el poema histórico El Pelayo en octavas reales, que dejó inacabado. Más tarde escribió la novela histórica Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar. En 1840 escribió un tomo de Poesías que tuvo gran éxito y repercusión. Los temas de esta compilación son el placer, la libertad, el amor, el desengaño, la muerte, la patria, la tristeza, la duda, la protesta social, etc. Se considera a Espronceda el poeta romántico español por excelencia a causa de su talante byroniano. En efecto, su poesía presenta ecos de la de Lord Byron, sobre todo en sus dos poemas narrativos más extensos: El estudiante de Salamanca, sobre el tema del seductor donjuanesco, que se puede considerar como un acabado exponente del género romántico leyenda, considerado el mejor poema en su género del siglo XIX, y el incompleto El Diablo Mundo (1841), heterogéneo poema filosófico en donde describe al hombre como un ser de inocencia natural que sufre la realidad social y sus maldades, en el que se incluye el famoso «Canto a Teresa», dedicado a su amante Teresa Mancha, una de las más grandes elegías amorosas. También escribió gran cantidad de poemas cortos que denominó 'Canciones', de entre los que destaca como el más conocido la «Canción del pirata»; también figuran «A Jarifa en una orgía», «El verdugo», «El mendigo», «El reo de muerte» o «Canción del cosaco». Todos estos poemas se inspiran en personajes marginados o excluidos de la sociedad, con lo que por primera vez aparece claramente formulado el tema social en la lírica española. Es también digno de mención el poema «Desesperación», obra que toma un tono catastrófico y gris, característico, de algún modo, de la obra del poeta extremeño. En su «Himno al sol» y en el poema «Óscar y Malvina» Espronceda se acerca también a la poesía de James Macpherson, inventor del vate céltico Ossian. El estilo más cultivado por el autor extremeño es algo amante de los efectos retóricos, pero es flexible e inspirado en sus mejores momentos. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Espronceda

Garcilaso de la Vega nacido en Toledo entre 1491 y 1503. Fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, señor de Arcos y comendador mayor de León en la Orden de Santiago, y de Sancha de Guzmán, señora de Batres y de Cuerva. Quedó huérfano de padre y se educó esmeradamente en la Corte, donde conoció en 1519 a su gran amigo, el caballero Juan Boscán. Seguramente a éste debió el toledano su gran aprecio por la lírica del valenciano Ausiàs March, que dejó alguna huella en su obra.

Felipe Camino Galicia de la Rosa, conocido como León Felipe (Tábara, Zamora, 11 de abril de 1884 – Ciudad de México, 18 de septiembre de 1968), fue un poeta español. El nombre de León Felipe, con el que se ha consagrado como uno de los grandes poetas de lengua española, y por el que se lo conoce universalmente, lo utilizó por primera vez en 1919, cuando en Almonacid de Zorita (Guadalajara) concluyó la versión definitiva de su libro Versos y oraciones de caminante. Aunque su estilo es muy personal y difícil de encasillar —y por edad pertenece a un entorno cronológico anterior— a veces se le adscribe a la nómina de los poetas de la Generación del 27.

#Españoles #Generación27 #SigloXX

Ángel González Muñiz (Oviedo, 6 de septiembre de 1925 – Madrid, 12 de enero de 2008) fue un poeta español. Nació en Oviedo el 6 de septiembre de 1925. Su infancia se vio fuertemente marcada por la muerte de su padre, fallecido cuando apenas tenía dieciocho meses de edad. La descomposición del seno familiar continuó durante la Guerra Civil Española, cuando su hermano Manolo fue asesinado por el bando franquista en 1936. Posteriormente su hermano Pedro se exilió por sus actividades republicanas y su hermana Maruja no pudo ejercer como maestra por el mismo motivo. En 1943 enferma de tuberculosis, por lo que inicia un lento proceso de recuperación en Páramo del Sil, donde se aficiona a leer poesía y empieza a escribirla él mismo.

#Españoles #Generación50 #SigloXX

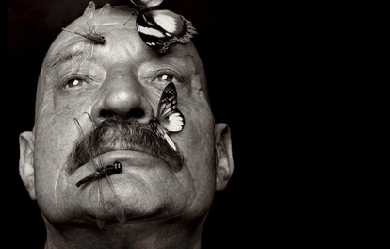

Leopoldo María Panero Blanc (Madrid, 1948) es un poeta español, encuadrado en la poesía española contemporánea dentro del grupo de los novísimos. Hijo del poeta Leopoldo Panero (1909–1962) y Felicidad Blanc (1913–1990), hermano del también poeta Juan Luis Panero (1942) y Michi Panero (1951–2004), sobrino del poeta Juan Panero (1908–1937) y primo del periodista, crítico de cine y actor teatral madrileño José Luis Panero González-Barosa (1975-). Panero es el arquetipo de un malditismo cultivado tanto como repudiado, pero ese malditismo no le ha impedido ser el primer miembro de su generación en incorporarse a la nómina de clásicos de la editorial Cátedra, contar con una espléndida biografía escrita por J. Benito Fernández (El contorno del abismo, Tusquets, 1999) e insertarse en la historia literaria, las antologías y los programas académicos. El joven Leopoldo María, al igual que tantos descendientes de los prohombres del régimen franquista, se siente fascinado por la izquierda radical. Su militancia antifranquista constituirá el primero de sus grandes desastres y le valdrá su primera estancia en prisión. Tiene una formación humanista, estudia Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y Filología Francesa en la Universidad Central de Barcelona. De aquellos años jóvenes datan también sus primeras experiencias con las drogas. Desde el alcohol hasta la heroína, a la que dedicaría una impresionante colección de poemas en 1992, ninguna le es ajena. En los años 70 es ingresado por primera vez en un psiquiátrico. Sin embargo, sus constantes reclusiones no le impiden desarrollar una copiosa bibliografía no sólo como poeta, sino también como traductor, ensayista e incluso narrador. A finales de la década de los 80, cuando por fin su obra alcanza el aplauso de la crítica entendida, se decide que ingrese de manera permanente en el psiquiátrico de Mondragón. Sin embargo, casi diez años después se establece, por propia voluntad, en la Unidad Psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria. La vida de este poeta y su entorno familiar siempre ha desatado curiosidad en el ámbito cultural, como muestra la película de Jaime Chávarri, El desencanto (1976), un documental que refleja cómo era su familia, en plena desintegración del franquismo, acomodada e intelectual, pero también: desmembrada, autoritaria y en la que la figura de su padre pesaba aún con su ausencia. En la década de los 90 Ricardo Franco se fijaría de nuevo en «Los Panero» para filmar Después de tantos años, pero esta vez, sin la presencia de la madre, ya fallecida. En 2003 se le concede el Premio Estaño de Literatura por una antología poética de Túa Blesa, publicada dos años antes. Poesía Sus distintas entregas poéticas aparecen con regularidad: * Por el camino de Swan (1968) * Así se fundó Carnaby Street (Ocnos, 1970). A partir de este poemario la melancolía de los mitos de su infancia corre pareja a un experimentalismo apasionado * Teoría (Lumen, 1973) * Narciso en el acorde último de las flautas (Visor, 1979) * Last River Together (Ayuso, 1980) * El que no ve (La banda de Moebius, 1980) * Dioscuros (Ayuso, 1982) * El último hombre (Ediciones Libertarias, 1984) * Antología (Ediciones Libertarias, 1985) * Poesía 1970–1985 (Visor, 1986) * Contra España y otros poema de no amor (Ediciones Libertarias, 1990) * Agujero llamado Nevermore (Selección poética, 1968–1992) (Cátedra, 1992) * Heroína y otros poemas (Ediciones Libertarias, 1992) * Piedra negra o del temblar (Ediciones Libertarias, 1992) * Orfebre (Visor, 1994) * Tensó (Ediciones Hiperion, 1996). Con Claudio Rizzo * El tarot del inconsciente anónimo (Valdemar, 1997) * Guarida de un animal que no existe (Visor, 1998) * Abismo (Ediciones Endimión, 1999) * Teoría lautreamontiana del plagio (Límite, 1999) * Poemas del manicomio de Mondragón (Hiperión, 1987) * Suplicio en la cruz de la boca (El Gato Gris, Ediciones de Poesía, 2000) * Teoría del miedo (Igitur, 2000) * Poesía completa (1970–2000) (Visor, 2001) * Águila contra el hombre: poemas para un suicidamiento (Valdemar, 2001) * Me amarás cuando esté muerto (Lumen, 2001). Con José Águedo Olivares * ¿Quién soy yo?: apuntes para una poesía sin autor (Pre-Textos, 2002). Con José Águedo Olivares * Buena nueva del desastre (Scio, Lugo, 2002) * Poemas del manicomio del Dr. Rafael Inglot (Valdemar, 2002) * Conversación (Nivola, 2003). * Esquizofrénicas o la balada de la lámpara azul (Hiperión, 2004) * Erección del labio sobre la página (Valdemar, 2004) * Danza de la muerte (Igitur, 2004) * CD-Libro Moviedisco Colección Lcd El Europeo. Carlos Ann, Bunbury, José María Ponce y * Bruno Galindo (Barcelona: Moviedisco, D.L., 2004) * Poemas de la locura seguido por El hombre elefante (Huerga y Fierro editores 2005) * Presentación del superhombre (Valdemar, 2005). Con Félix Caballero * Outsider, un arte interior (Versos esquizofrénicos, Poemas sugeridos por los dibujos de esquizofrénicos) (Eneida, 2007). * Páginas de excremento o dolor sin dolor (Editorial Azotes Caligráficos, 2008). Edición manuscrita con dibujos del propio autor * Sombra (Huerga y Fierro editores, 2008) * Escribir como escupir (Calambur editorial, 2008) * «Conjuros contra la vida» (Ed. Festival Internac. de Cine de LPGC, 2008), dentro del volumen Después de tantos desencantos. Vida y obra poéticas de los Panero, de Federico Utrera * Voces en el desierto (Azotes Caligráficos, 2008). Con Félix J. Caballero * Esphera (El ángel caído, 2009) * Tango (El ángel caído, 2009). Con Félix J. Caballero * La tempesta di mare (Huacanamo, 2009). Con Félix J. Caballero. * Reflexión (Casus-Belli, 2010) * Locos de altar (Alea blanca, 2010) * La flor en llamas (Casus-Belli, 2011). Con Félix J. Caballero. * Traducciones / Perversiones (Ed. Túa Blesa) (Visor de poesía, 2011) * Territorio del miedo / Territoire de la peur (Anthologie poétique, traduction Stéphane Chaumet) (L'Oreille du Loup, 2011) * Cantos del frío (Casus-Belli, 2011). Narrativa Su obra narrativa incluye: * El lugar del hijo (Tusquets, 1976), libro de relatos fantásticos * Dos relatos y una perversión (Ediciones Libertarias, 1984) * Y la luz no es nuestra (Ediciones Libertarias, 1993) * Palabras de un asesino (Ediciones Libertarias, 1999) * Los héroes inútiles [epistolario con el joven escritor Diego Medrano] (Ellago Ediciones, 2005) * Papá, dame la mano que tengo miedo (Cahoba Ediciones, 2007), su última creación * Cuentos completos, recopilados por Túa Blesa (Editorial Páginas de Espuma, 2007). ISBN 978-84-95642-95-0. Ensayo También ha cultivado el ensayo: * Mi cerebro es una rosa, (Roger, 1998) * Prueba de vida. Autobiografía de la muerte, (Huerga y Fierro, 2002). * De una u otra manera, todas sus páginas, hasta sus traducciones, son autobiográficas. De hecho, las claves de su obra son la autocontemplación y la (auto)destrucción. Sin embargo, como ya señalara Pere Gimferrer en 1971, el tema de su poesía «no es la destrucción de la adolescencia: es su triunfo, y con él la destrucción y la disgregación de la conciencia adulta». Liberar la adolescencia como energía emocional, creándose una mitología propia, no oficial, es la actitud asumida desde el comienzo por Panero. El poema «La canción de croupier del Mississippi», incluido en su obra Last River Together (1980), es un buen texto en el que encontrar resumidas la mayor parte de las características de la poesía de Leopoldo María Panero. Lo primero que llama la atención en este poema son los elementos culturalistas que van apareciendo de forma más o menos explícita: El título, de clara evocación cinematográfica. La cita que encabeza el texto: «Quince hombres sobre el Cofre del Muerto/ Quince hombres sobre el Cofre del Muerto/ ¡Yahoo! ¡Y una botella de ron!» que es la canción que cantan los piratas en La isla del tesoro, de Robert L. Stevenson (evidentemente, también hay adaptación al cine). Una evocación de La vida es sueño, de Calderón de la Barca («Y sueño que he vivido...»). Menciones expresa a Pessoa y sus heterónimos («Me digo que soy Pessoa, como Pessoa era Álvaro Campos»). La referencia a Dulce pájaro de juventud (Sweet Bird of Youth, obra teatral de Tennessee Williams, que fue llevada al cine por Richard Brooks en 1962 y que cuenta cómo un vividor debe abandonar su pueblo, tras haber seducido a la hija del cacique. Instalado en Hollywood, se convertirá en el amante de una estrella otoñal). La contradicción a Larra (Escribir en España no es llorar). La referencia al filósofo centroeuropeo Ludwig Wittgenstein. La mención al escritor francés Remy de Gourmont (1858–1915) y su Le Livre des Masques. Portraits symbolistes, Gloses et Documents sur les Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui, in-18, Société du Mercure de France, Paris, 1896. Lo segundo son las múltiples repeticiones ya de palabras, ya de estructuras sintácticas, ya de versos más o menos completos. Repeticiones que parecen ser usadas tanto para crear una especie de ritmo obsesivo (tengamos en cuenta que el poema es una «canción») como para dar al texto una apariencia de monólogo interior. En último lugar, habría que señalar los diferentes temas que van apareciendo a lo largo del poema: lo autobiográfico, lo blasfemo, la vida como sueño, el antiespañolismo (no en vano, uno de sus poemarios se tituló Contra España y otros poema de no amor), el malditismo (es tan bella la ruina). Temas que, de una forma u otra, se repiten, se modifican, se mezclan, para darle al poema ese carácter de obsesivo monólogo interior, ya mencionado en el párrafo precedente. Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_María_Panero

José Ángel Valente (Orense, 25 de abril de 1929 - Ginebra, 18 de julio de 2000) fue un poeta, ensayista y traductor español. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y se licenció en Filología Románica por la Complutense. Figuró en el departamento de Filología hispánica de la Universidad de Oxford. Entre 1950 y 1970 vivió en Ginebra; después repartió su tiempo entre Almería, Ginebra y París. Su cuento "El uniforme del general", incluido en el volumen El número trece, le supuso problemas con la dictadura franquista y en consecuencia fue sometido a Consejo de Guerra en 1972 acusado de alusiones ofensivas al ejército. La muerte de su único hijo le afectó en gran medida. Adscrito en un primer momento al llamado Grupo poético de los 50 o Generacíón del medio siglo, desde 1966 su poesía evoluciona hacia una metapoesía que ha hecho que se suela adscribir su lírica a la llamada Poesía del silencio, muy influida por la mística sincrética, como la cábala judaica, el sufismo iranio, el misticismo cristiano (fundamentalmente a través de figuras como San Juan de la Cruz o Miguel de Molinos), el taoísmo y el budismo zen, entre otros. Su aproximación a la mística, sin embargo, se aleja de cualquier dogma religioso y no postula necesariamente la creencia en una divinidad personal. Esta entrada en el misterio se produjo en gran parte bajo el magisterio de la filósofa malagueña María Zambrano. Asimilando tendencias filosóficas y tradiciones culturales históricas en poesía y prosa y también a través de la música y la pintura, la escritura de José Ángel Valente es una de las más ambiciosas y profundas de la literatura española contemporánea, según la opinión de G. de Cortanze. Se muestra heredero de la tradición mística española, de ahí su obsesión con el problema de la inefabilidad, del vacío y de la nada. El lenguaje y la materia son otras de sus obsesiones, no muy alejadas de su sensibilidad cercana a la mística: la materia como constante engendradora de formas y el lenguaje, al que Valente quisiera liberar de su uso puramente instrumental, son dos vías de acceso al misterio de la existencia. Como ensayista son temas de su predilección la pintura y la mística. Destacan sus libros Las palabras de la tribu, ensayos sobre literatura, Hermenéutica y mística, sobre San Juan de la Cruz y Variaciones sobre el pájaro y la red (1991), una serie de meditaciones acerca de Miguel de Molinos, Santa Teresa y los pintores Matías Grünewald y el Bosco. En 2002 se editaron parte de sus trabajos críticos sobre arte con el título Elogio del calígrafo. Es interesante apreciar la retroalimentación intertextual entre su ensayo y su obra, al hilo de las reflexiones ontológicas que hace sobre la naturaleza del arte, del ser y del origen de la vida, del ser humano y de los seres de la creación. Su poesía trascendente mira hacia lo originario en el interior de un yo lírico, lo inmanente, en crisis frente a la posguerra y al espíritu materialista de la sociedad postmoderna y postindustrial. Se trata de un ser que quiere liberarse de un presente y de una historia de injusticia insertándose en un presente eterno. Paradójicamente, este está situado en un pasado idealizado, metapoético, en el que la redención se entiende como una quimera necesaria. Ha traducido poesía alemana y francesa y escrito ensayos sobre literatura española. Escribió su poesía principalmente en castellano, pero también en gallego con la obra Cántigas de alén. Es autor de libros de arte en colaboración con pintores como Antonio Saura (Emblemas, 1978), Antoni Tàpies (El péndulo inmóvil, 1982), Paul Rebeyrolle (Desaparición Figuras, 1982) o Jürgen Partenheimer (Raíz de lo cantable, 1991), así como con la fotógrafa Jeanne Chevalier (Calas, 1980). La productora almeriense 29letrasha realizado un documental sobre su vida, obra y muerte llamado "El Lugar del Poeta". Es un documental lírico y conmovedor que expone la obra y la significación que tuvo Almería en la vida de Valente así como su paso por el mundo contado por las voces de sus mejores amigos y colaboradores. Web del Documental. Cuenta con la narración de José Sacristán y la voz original de José Ángel Valente y ha sido realizado por David del Águila. Aparecen estudiosos y amigos de la obra valentina tales como Claudio Rodríguez Fer (director de la "Cátedra José Ángel Valente" en la Universidade de Santiago de Compostela), Fernando García Lara, Andrés Sánchez Robayna y Juan Goytisolo. Es de notar su influjo en la poesía de autores como Antonio Gamoneda, Andrés Sánchez Robayna o Ada Salas. Obra poética * A modo de esperanza, M., Col. Adonais, 1955 (Premio Adonais 1954). * Poemas a Lázaro, M., Índice, 1960 (Premio de la Crítica catalana 1960). * Sobre el lugar del canto, B., Colliure, 1963 (compilación de los dos libros anteriores). * La memoria y los signos, M., Revista de Occidente, 1966. * Siete representaciones, B., Col. El Bardo, 1967. * Breve son, B., Col. El Bardo, 1968. * El inocente, México, Joaquín Mortiz, 1970. * Presentación y memorial para un monumento, M., Poesía para todos, 1970. * Punto cero, B., Barral, 1972 (Poesías completas). * Material memoria, B., La Gaya Ciencia, 1979. * Estancias, M., Entregas de la ventura, 1980. * Tres lecciones de tinieblas, B., La Gaya Ciencia, 1980 (Premio de la Crítica). * Sete cántigas de alén, La Coruña, Ediciós do castro, 1981 (poesía en gallego, ampliada luego con el título Cántigas de alén, 1989). * Mandorla, M., Cátedra, 1982. * Nueve enunciaciones, Málaga, Begar, 1982. * Tránsito, M., Cuadernillos de Madrid, 1982. * El fulgor, M., Cátedra, 1984. * Nueve poemas, Granada, Aula de poesía, 1986. * Al dios del lugar, B., Tusquets, 1989. * Treinta y siete fragmentos, B., Ambit Serveis, 1989. * No amanece el cantor, B., Tusquets, 1992. * Fragmentos de un libro futuro, B., Círculo de Lectores, 2000 (Premio Nacional de Literatura). En Cuadernos de versiones (B., 2002) se reúnen sus traducciones de poesía, entre ellas algunas de Paul Celan, John Keats, Constantino Cavafis, Dylan Thomas, Gerard Manley Hopkins, John Donne, Benjamin Péret, Edmond Jabés y Eugenio Montale. Con el título de Punto cero, recogió su poesía en 1972 (incluyendo también Treinta y siete fragmentos, no publicado suelto hasta 1989) y en 1980. Fue antologado en Noventa y nueve poemas (1981), por José-Miguel Ullán, y en Entrada en materia (1985), por Jacques Ancet. Fue traducido al francés, portugués, italiano, inglés y alemán y checo. Alguno de sus poemas castellanos fue traducido al gallego y su obra en gallego fue traducida íntegramente al castellano y al catalán. Escribió también esporádicamente versos en francés, como los contenidos en el pliego A Madame Chi, en remerciement du réveil (1982). Premios * Premio Adonais (1954) * Premio de la Crítica (1960) * Premio de la Crítica (1980) * Premio de la Fundación Pablo Iglesias (1984) * Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1988) * Premio Nacional de Poesía (España) (1993) * Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1998) * Premio Nacional de Poesía (España) (2001, póstumo) Bibliografía El guardián del fin de los desiertos. Perspectivas sobre Valente. Editorial Pre-Textos. 2011. En el volumen se recoge un ciclo de conferencias que tuvo lugar en Almería en 2010, en el que se plantearon distintas reflexiones sobre los principales cauces expresivos utilizados por Valente. Referentes http://es.wikipedia.org/wiki/José_Ángel_Valente

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600 - 25 de mayo de 1681) fue un escritor, dramaturgo y sacerdote español, miembro de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid San Pedro Apóstol y caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro. Poeta cortesano y soldado, en 1651 se ordenó sacerdote. Su teatro, basado en el de Lope de Vega, introduce importantes modificaciones: suprime escenas innecesarias y reduce las secundarias; subordina los personajes a uno central; acentúa las ideas monárquicas y el tema del honor. La angustia barroca de la existencia, junto con los problemas teológicos, delinean los autos sacramentales, que requieren de gran aparato escénico y donde Calderón alcanzó su máximo lirismo. Su lenguaje es la culminación del culteranismo y su riqueza expresiva posee elementos del conceptismo intelectual, como se evidencia en su obra La vida es sueño (1635).

José Hierro del Real (Madrid, 3 de abril de 1922 - Madrid, 21 de diciembre de 2002), conocido como José Hierro o Pepe Hierro, fue un poeta español. Pertenece a la llamada primera generación de la posguerra dentro de la llamada poesía desarraigada o existencial (publicó en las revistas Espadaña y Garcilaso). En sus primeros libros, Hierro se mantuvo al margen de las tendencias dominantes y decidió continuar la obra de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pedro Salinas, Gerardo Diego e, incluso, Rubén Darío. Posteriormente, cuando la poesía social estaba en boga en España, hizo poesía con numerosos elementos experimentales (collage lingüístico, monólogo dramático, culturalismo...) Nació en Madrid en 1922, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Cantabria, puesto que su familia se trasladó a Santander cuando José contaba con apenas dos años. Allí cursó la carrera de perito industrial, pero se vio obligado a interrumpirla en 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española. Al finalizar la guerra fue detenido y encarcelado por pertenecer a una "organización de ayuda a los presos políticos", uno de los cuales era su propio padre, Joaquín Hierro, un funcionario de Telégrafos que el 18 de julio de 1936 interceptó el cable con que la Capitanía Militar de Burgos quería sublevar a la guarnición de Santander, pagándolo con la cárcel; su hijo también fue a prisión por sacar información de la misma cuando lo visitaba. Pasó cinco años encarcelado y fue liberado en enero de 1944 en Alcalá de Henares; hasta 1946 vivió en Valencia. Allí, en el Café El Gato Negro, participó en una tertulia literaria a la que asistían Ricardo Blasco, Angelina Gatell, Alejandro y Vicente Gaos, y Pedro Caba Landa, entre otros. Desempeñó entonces diversos oficios pane lucrando. En 1948, en el Diario Alerta de Santander, hizo su primera crítica pictórica -sobre la obra del pintor burgalés Modesto Ciruelos (íntimo amigo que falleció también en 2002), labor que continuó ejerciendo en distintos medios de comunicación, especialmente en Radio Nacional y el Diario Arriba de Madrid. En 1949 contrajo matrimonio con María de los Ángeles Torres. Funda la revista Proel, junto con Carlos Salomón y hasta 1952 dirige las publicaciones Cámara de Comercio y Cámara Sindical Agraria, para instalarse al fin en Madrid, donde reinició su carrera de escritor. Trabaja en el CSIC y en la Editorial Nacional. Colaboró en las revistas poéticas Corcel, Espadaña, Garcilaso. Juventud creadora, Poesía de España y Poesía Española, entre otras. Participó en los Congresos de Poesía de Segovia, 17 al 24 de junio de 1952 y Salamanca, 5 de julio de 1953; fue elegido miembro de la Real Academia Española en abril de 1999, pero no llegó a leer el discurso de ingreso porque poco después, en 2000, sufrió un infarto de miocardio que se le complicó con un enfisema por tabaquismo, de lo cual murió el 21 de diciembre de 2002. Poseía la curiosa superstición de no poder escribir nunca en su propia casa; era normal verlo en la cafetería de Avenida Ciudad de Barcelona, en Madrid; en ella y en otros cafés escribió toda su obra. Era sin embargo un trabajador lento y minucioso: algunos de sus poemas tardaron años en encontrar la forma definitiva. También se dedicó al dibujo ocasionalmente. José Hierro fue Premio Adonáis en 1947, Premio Nacional de Poesía (1953 y 1999), Premio de la Crítica (1958 y 1965), Premio de la Fundación Juan March (1959), Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1981, Premio Fundación Pablo Iglesias en 1986, Premio Nacional de las Letras Españolas en 1990, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1995, Premio Cervantes en 1998, Premio Europeo de Literatura Aristeión en 1999 y Premio Ojo Crítico en 1999. Doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en 1995 y en 2002 por la Universidad de Turín. Hijo Adoptivo de Cantabria en 1982. En 2002 el Ayuntamiento de Madrid le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. El 25 de abril de 2008 la ciudad de Santander le rindió homenaje colocando un busto del poeta en el Paseo Marítimo, junto a Puertochico, inspirado en los versos de uno de sus poemas sobre la bahía: "Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar". En San Sebastián de los Reyes (Madrid) también existe un busto del poeta frente al edificio que alberga la Universidad Popular José Hierro. En esta localidad tiene lugar el Premio Nacional de Poesía José Hierro, organizado por la Universidad Popular José Hierro y dotado con un único premio de 15.000 euros.2 En Cabezón de la Sal (Cantabria) también le hicieron tributo colocando otro busto en el Parque del Conde San Diego, lugar que visitaba cada año con motivo del Pregón del Día de Cantabria.[cita requerida] Análisis de su obra Sus primeros versos aparecen en distintas publicaciones del frente republicano. Acabada la contienda, padece cuatro años de cárcel, y esta experiencia lo marca indeleblemente. De ahí que, al reaparecer en el panorama lírico de los años cuarenta, con dos libros casi simultáneos, lo haga urgido por un amargo poso autobiográfico que dota a su poesía de una madurez poco frecuente en jóvenes poetas. Se titula el primero Tierra sin nosotros (1947), marbete que nos proporciona las desoladas claves donde arraiga, no ya sólo este libro, sino buena parte de la producción surgida de la guerra: la patria un día habitable aparece en ruinas. El libro siguiente, Alegría (1947) (Premio Adonáis), continúa la reflexión de Tierra sin nosotros. Con las piedras, con el viento (1950), es el testimonio de una experiencia amorosa abocada, también, al fracaso. Con Quinta del 42 (1953) comienza la exploración de la vía solidaria, nunca ajena a Hierro, pero, hasta ahora, sostenida en penumbra; no es, sin embargo, la suya una poesía social al uso, y esta diferencia desencadena, con anticipación de años, los mecanismos superadores de un realismo que por entonces amordazaba a la poesía española. Antirrealista es, en efecto, Cuanto sé de mí (1957), libro que acentúa la preocupación verbal, reivindica ámbitos imaginativos y se aleja de la historia y del tiempo para acceder a la «sonora gruta del enigma». Estos elementos culminan en el Libro de las alucinaciones (1964). Marcado por una poderosa veta irracionalista que se canaliza con frecuencia en el versículo, este poemario rompe definitivamente con las categorías espacio-temporales. En 1974 publicará una nueva edición de Cuanto sé de mí; en 1991, un nuevo libro de poemas titulado Agenda; en 1995 Emblemas neurorradiológicos y a finales de los 90 Cuaderno de Nueva York, considerada ésta última una obra maestra contemporánea. Su poesía es poderosamente evocativa y ahonda en una intimidad erosionada por un tiempo implacable. Se percibe la influencia de Gerardo Diego. Se inició con una temática reivindicativa testimonial, la memoria de un niño de la guerra, si bien no es un poeta social al uso; poco a poco fue haciéndose más colectiva y existencial. Obra Poesía * Alegría (1947) * Tierra sin nosotros (1947) * Con las piedras, con el viento (1950) * Quinta del 42 (1952) * Estatuas yacentes (1955) * Cuanto sé de mí (1957) * Libro de las alucinaciones (1964) * Agenda (1991) * Prehistoria literaria (1991) * Cuaderno de Nueva York (1998) * Guardados en la sombra (2002) Antologías poéticas * Antología (1953) * Poesías completas. 1944-1962 (1962) * Cuanto sé de mí (1974). Poesías completas. * Cabotaje (1989) * Emblemas neurorradiológicos (1995) * Sonetos (1999) * José Hierro. Poesías completas (1947-2002) (2009) Otros * Problemas del análisis del lenguaje moral (1970), ensayo. * Reflexiones sobre mi poesía (1984), ensayo. * Quince días de vacaciones (1984), prosa. Referencias wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Hierro

Y se hizo el milagro en su santo mausoleo donde grabado en la piedra escrito reza también: que, por ir con un amigo, dejaba el agua correr, y justo en ese punto de amor y desinterés en un charquito piadoso el agua se deja ver filtrándose, lentamente, por si tiene sed Manuel. Manuel fue aquel poeta que aún muriéndose de sed: si le llamaba un amigo, dejaba el agua correr. Manuel Benítez Carrasco. ¡Quien sino, podía ser! Junto al mausoleo del poeta por Francisco Barbachano Manuel Benitez Carrasco nació en Granada el 1 de diciembre de 1922 y murió el 26 de noviembre de 1999. Nace en pleno corazón del barrio Albayzin en la placeta del Salvador, a la que dedicó algunos de sus poemas. Hijo de una familia religiosa. Pasó su infancia y adolescencia entre la colegiata albaicinera donde su tío Manuel Benítez Martínez que era Coadjutor de la ermita de San Miguel Alto, donde su padre era carpintero y vivía con su familia y las escuelas del Ave María donde aprendió las primeras letras. Su origen justifica que sus escritos primeros sean dedicados a Granada. Benítez inicia su carrera literaria colaborando en la revista poética colección Vientos del Sur”. En 1943 obtuvo su primer premio de relevancia el “Premio Nacional de Teatro de Escuadra”, con al obra Luz de Amanecer; este evento le abre una trayectoria de éxitos cubierta de galardones. En 1947 se traslada a Madrid y despliega gran actividad artística y literaria. Desde 1955 su figura esta unida definitivamente a la Literatura Hispanoamericana, su viaje a Cuba dura un año y a partir de ese momento su obra es totalmente inseparable en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos y muy especialmente con México donde pasa gran parte de su vida. Benítez Carrasco, es uno de los mayores exponentes de la literatura Flamenca, su nombre esta junto a García Lorca. Entre sus poemas más conocidos, también está EL PERRO COJO. Muchos de los poemas son piezas del flamenco que recorre el mundo. Este género es nacido de la entraña popular. En 1998 fue nombrado hijo predilecto de Granada, y se le dedicó la importante avenida en el barrio Oliva en Sevilla. Referencias rubensada.blogspot.com.es - http://rubensada.blogspot.com.es/2008/08/tus-cinco-toritos-negros-manuel-benitez.html

#Andaluces #Españoles #SigloXX

Rafael de León y Arias de Saavedra, también conocido como Maestro León, Conde de Gómara, Marqués del Moscoso y Marqués del Valle de la Reina (Sevilla, 6 de febrero de 1908 – Madrid, 9 de diciembre de 1982), escritor y poeta español de la Generación del 27, autor de letras para copla, formando parte del trío de autores Quintero, León y Quiroga. Rafael nace en el seno de una familia de la nobleza de Sevilla. Durante su juventud frecuenta cafés cantantes y teatros de variedades de la capital andaluza y en esos medios vive un ambiente liberal y permisivo que concedía el nuevo Régimen Republicano.

#Españoles #Generación27 #SigloXX

Juan Meléndez Valdés (Ribera del Fresno, provincia de Badajoz, 11 de marzo de 1754 - Montpellier, Francia, 24 de mayo de 1817) fue un poeta, jurista y político español. Era de un humilde origen; su padre era Juan Antonio Meléndez Valdés y su madre María de los Ángeles Díaz Cacho, y tuvo numerosos hermanos; tras su nacimiento la familia se instaló en Almendralejo y a los siete años de edad se quedó huérfano de madre. En 1767 viajó a la corte para estudiar bajo la tutela de su hermano mayor Esteban en el Colegio de Santo Tomás latín y filosofía, y más tarde ingresó en los Reales Estudios de San Isidro, donde aprendió filosofía moral y griego. Finalmente empezó Leyes en Salamanca en 1772 al par que escribe sus primeros poemas y frecuenta las tertulias poéticas, en especial la de fray Juan Fernández de Rojas, más conocido por Delio, y la de José Cadalso en 1773, quien le introdujo en la cultura francesa; en 1774 murió su padre y su carácter se volvió definitivamente melancólico. En 1775 obtuvo el grado de Bachiller en Derecho y en 1777 muere también su hermano Esteban. Se ocupa provisionalmente de la cátedra de lengua griega y conoce a Jovellanos. En 1780 obtiene el premio de poesía de la Real Academia Española con su obra "Batilo". En 1781 vuelve a la Universidad de Salamanca con destino a la cátedra de Humanidades. En 1783 se doctora en derecho. En este tiempo escribe "Las enamoradas anacreónticas" y "Los besos de amor" y se casa con María Andrea de Coca. En 1784 Meléndez participa para uno de los tres premios ofrecido por la ciudad de Madrid para la mejor composición dramática, obteniendo uno de ellos por "Las bodas de Camacho el rico". A estas alturas se encuentra ya con una gran fama por todo el país. Ha madurado y es conocido por todos los intelectuales, poetas y escritores de la época. El famoso impresor Joaquín Ibarra publica en 1785 el primer volumen de sus poemas con gran éxito, realizándose diversas ediciones. En 1798 comienza a ejercer de fiscal durante siete meses y con el favor de Jovellanos, obtiene los destinos sucesivos de juez de la corte en Zaragoza en 1789, canciller en Valladolid en 1791 y fiscal de la Sala de Alcaldes de la Casa y Corte en Madrid en 1797, cargo que ocupará apenas siete meses; escribe entonces sus Discursos forenses, que circularon de forma manuscrita hasta ser publicados durante el Trienio Liberal. Con la caída de Jovellanos, Meléndez se ve obligado a dejar Madrid el 27 de agosto de 1798, y le envían a supervisar las obras de un cuartel que se construía en Medina del Campo, lo que suponía en la práctica un castigo. Pero en 1802 se le devuelven sus emolumentos como fiscal y va a vivir a Zamora, donde se dedicó a proyectos sociales y al estudio. Marcha luego a Salamanca y a Madrid. Tras la ocupación francesa, se pone al servicio de José I de España, ocupando puestos en el Consejo de Estado y la condecoración como Caballero de la Real Orden de España, lo que le acarreará graves problemas como afrancesado a la salida del rey tras la Guerra de la Independencia. Huido a Francia, residió sucesivamente en Toulouse, Montpellier, Nîmes, Alais y Montauban; su salud se deteriora y se ve aquejado de fuertes depresiones y cuatro años más tarde fallece en Montpellier. Sus restos volvieron a Madrid en 1900 y después de un breve paso por el Panteón de Hombres Ilustres reposan finalmente en un mausoleo conjunto con Goya, Moratín y Donoso Cortés, obra de Ricardo Bellver, en el Cementerio de San Justo. Además de las ya reseñadas, otras obras del autor son "Poesías" (1785), "A Llaguno" (1794), "Sobre el fanatismo" (1795), "Alarma española" (1808), "Oda a José Bonaparte" (1810-1811), "Prólogo de Nimes" (1815) y "Discursos Forenses" (1821). Obras Poesías, Madrid: Imprenta Real, 1820, 4 vols. Hay dos emisiones, porque como se publicó durante el periodo constitucional se suspendió durante tres años y sólo se autorizó su circulación suprimiendo el prólogo del autor Meléndez Valdés y su "Vida" por Manuel José Quintana. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mel%C3%A9ndez_Vald%C3%A9s