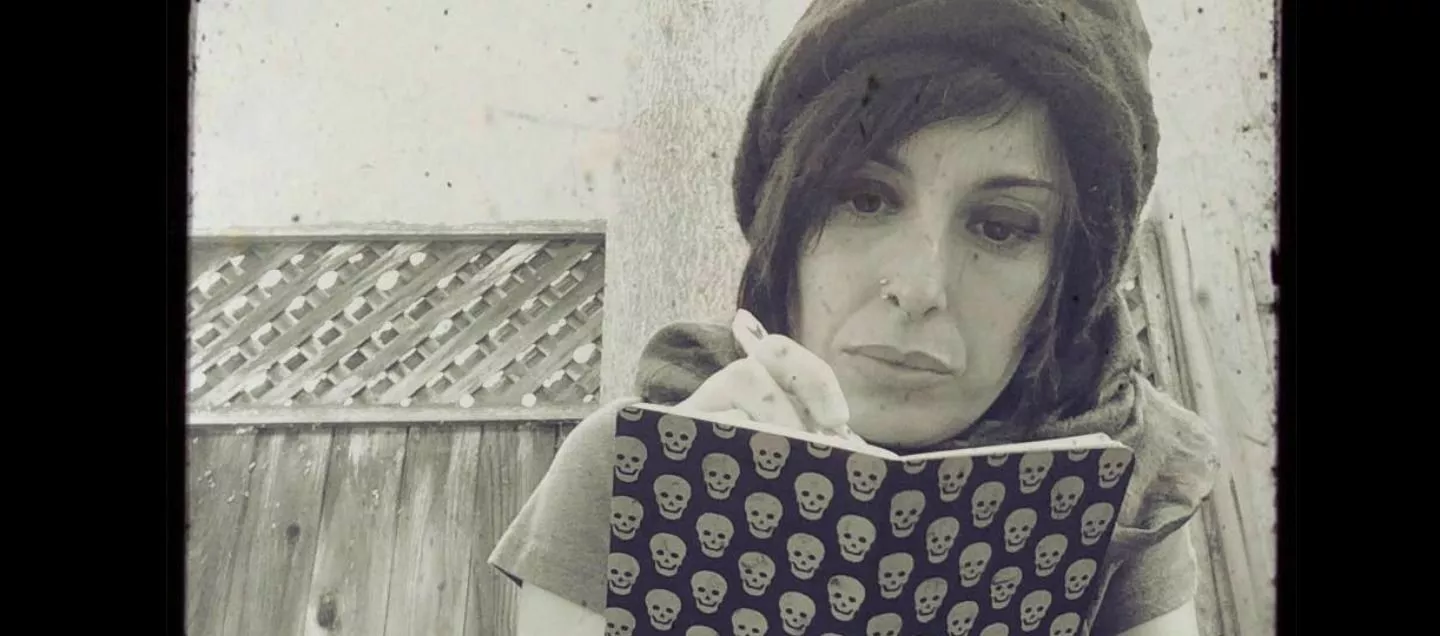

Laura Bertolini

I am from Cecina in Tuscany, Italy. I moved to Davis, California, in 2009. My life experience in Davis has inspired many of my recent poems. I write my poetry only in Italian language. During the last few summer seasons I have been actively sharing my poems in Tuscany where I participate frequently in cultural and poetry events.

I am from Cecina in Tuscany, Italy. I moved to Davis, California, in 2009. My life experience in Davis has inspired many of my recent poems. I write my poetry only in Italian language. During the last few summer seasons I have been actively sharing my poems in Tuscany where I participate frequently in cultural and poetry events.

As a child, after recognizing that I had a gift for poetry, my parents submitted my work in a variety of different contests. In 1989 I won my first prize.

Starting in 1998, I published my poetry in newspapers and magazines, mostly in the area of Tuscany where I was raised. My first book, "Sono un Angelo Dimenticato," was published in 1998 from Ed.La Palma; in 2008 a second book, called "Nessuna Musa di Cristallo” was also published. My poem “Sto per lasciare tutto “(English version: “I’m about to leave everything”) was published in USA, for the Davis Poetry Book 2011. My books: "Extreme Fishing" 2011, "I colori dentro" 2016, both available on Amazon. "Sospesa fra due mondi" was published in Italy by Mds Editore, 2019.

In 2020 I moved back to my country and I live in Turin where I work as a teacher.