Poema n 100

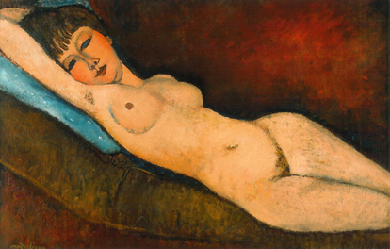

La primera vez que la vi un alba de luz proyectaba su silueta.

No sabía si era un ángel de alas blancas o una princesa persa.

La impalpable niebla me cubría la visión, un exquisito vertigo sucumbía en mi cabeza y mi labio enamorado derramaba tibias lágrimas por mi comisura.

Desde ese momento me perdí, me perdí como un turista se pierde en el Louvre, su alma era arte al óleo y mi corazón un noble renacentista.

Yo la esperaba como un perro espera a su dueño en la puerta del mercado y desde allí podía oliscar su perfume de pasión.

Era una rosa de luminosos pétalos y sería capaz de soportar que sus espinas se clavaran en mi piel.

El crepúsculo nos observaba desde el horizonte, y así fue, me hundió sus espinas en mi espalda, pego sus pétalos en mi pecho y me impregno su aroma de primavera.

Su ropa le quedaba genial cuando se la quitó y nos hundimos en el murmullo incesante del arroyo.

Su gracia le sobraba y el suspiro de su tibia brisa deleitaba mis oídos hasta despertar a las dormidas palomas de los cipreses.

Nunca olvidaré sus mojadas pestañas, su corto pelo flotando, ni sus pequeños senos bañándose en el remanso del río.

Y algún día, por segunda vez, un alba de luz la traerá de vuelta.