Memoria del bosque

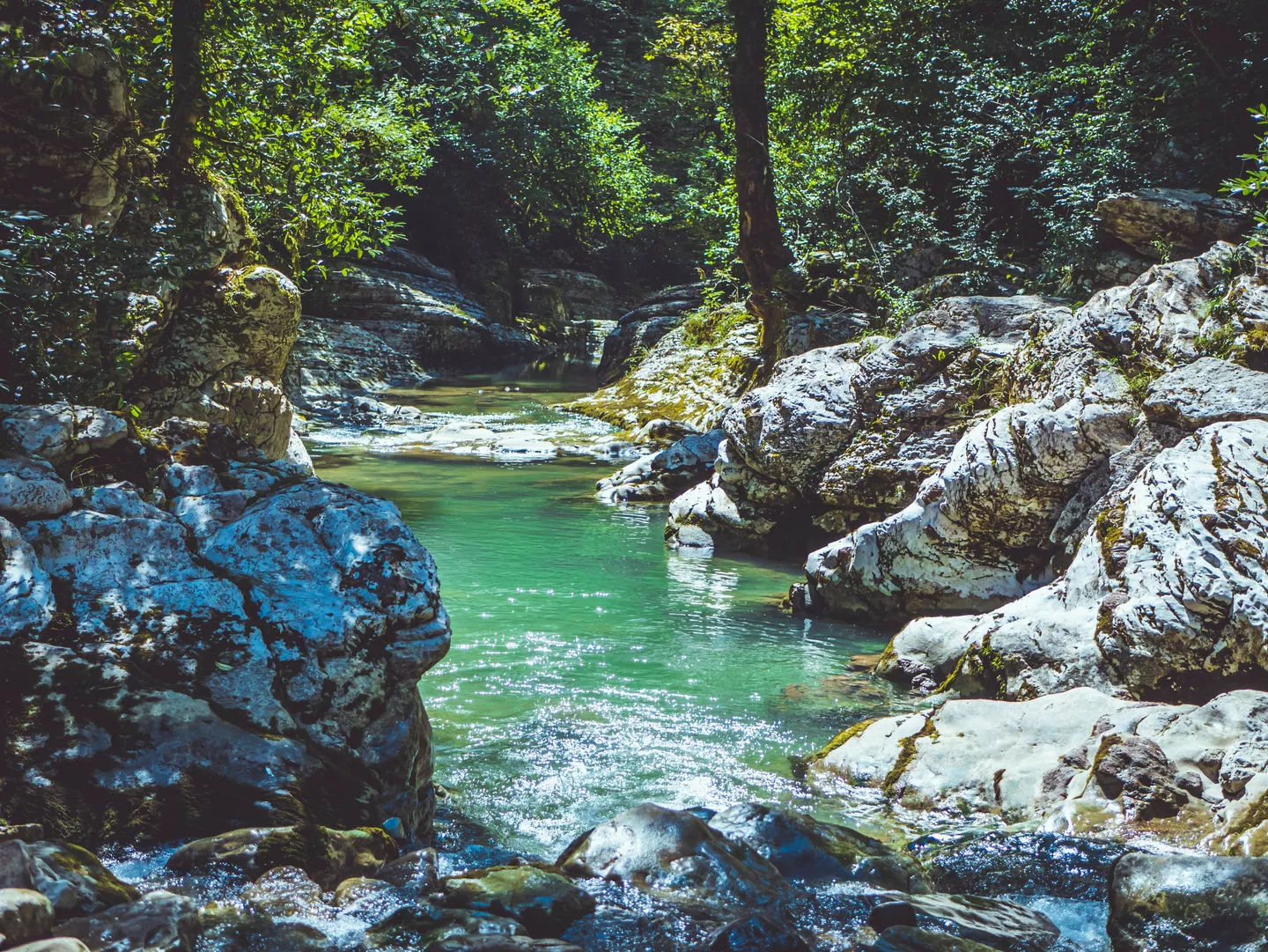

La voz del mundo nunca calla. Es un murmullo constante que se entrelaza con el vaivén de las hojas y el susurro de la lluvia. A veces es un himno callado en el vientre de la madera, otras, un eco que se multiplica en la piel de las aguas.

Bajo el manto del frondoso bosque, la memoria se anida como la brisa en sus ramas. Allí, donde la luz y la sombra se entrelazan en un pacto antiguo, cada primavera alarga su edad, y en la savia que asciende despacio resuena la felicidad junto a los deseos:

Que las lunas sean siempre propicias y los soles un lecho tibio en su corteza. Que el tiempo lo visite con la ternura de quien sabe que el destino de los árboles es perdurar.

La amistad es un latido que no se apaga, una certeza más allá de las estaciones. No es solo el reflejo de la razón, sino la fe en la bondad que nos sostiene. La voz del afecto se alza en el tiempo, como una verdad que atraviesa siglos, recordándonos que el amigo es aquel que nos devuelve a la luz aun en la niebla, que nos sostiene con la lealtad de lo que nunca se desgasta.

Y en aquel prado, donde la hierba era un refugio tibio bajo los robles, quedó el rastro de un encuentro: el roce de la piel contra la tierra, la fragancia de lo efímero prendida en la espalda. Allí, en la hondura verde de la tarde, entre los pliegues del viento, quedó escrita una historia que solo el bosque recuerda.