Info

El Gran Cañón desde más cerca

David Hockney

1998

Louisiana Museum of Modern Art

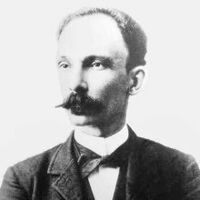

José Julián Martí Pérez (La Habana, Cuba, 28 de enero de 1853 – Dos Ríos, Cuba, 19 de mayo de 1895) fue un político liberal, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo.

#Cubanos #Habaneros #Modernismo #SigloXIX

Nicolás Cristóbal Guillén Batista (Camagüey, 1902 - La Habana, 1989) Poeta cubano, considerado el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana, y poeta nacional de la isla por su obra ligada a la cultura afrocubana. Nicolas Guillén cursó un año de derecho en La Habana, antes de abandonar la universidad y volver a su ciudad donde trabajó como tipógrafo y se dedicó al periodismo en la redacción de El Camagüeyano, en cuyas páginas inició también su actividad literaria.

#Camagüeyanos #Cubanos #SigloXX

Dulce María Loynaz Muñoz (La Habana, Cuba; 10 de diciembre de 1902-Ibidem; 27 de abril de 1997) fue una escritora cubana, considerada una de las principales figuras de la literatura cubana y universal. Obtuvo el Premio Miguel de Cervantes en 1992. Publicó sus primeros poemas en La Nación, en 1920, año en que también visitó los Estados Unidos. A partir de esa fecha realizó numerosos viajes por Norteamérica y casi toda Europa, incluyendo visitas a Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. Visitó México en 1937, varios países de Sudamérica entre 1946 y 1947 y las Islas Canarias en 1947 y 1951, donde fue declarada hija adoptiva.

#Cubanos #Habaneros #Mujeres #PremioCervantes #SigloXX

José Ángel Buesa (Cienfuegos, Cuba 1910 – Santo Domingo, República Dominicana, 1982) fue un poeta romántico con un claro tono de melancolía a través de toda su obra poética, que es primordialmente elegíaca. Se le ha llamado el “poeta enamorado”. Ha sido considerado como el más popular de los poetas en la Cuba de su época. Su popularidad se debía en gran parte a la claridad y profunda sensibilidad de su obra.

Carilda Oliver Labra (Matanzas, Cuba, el 6 de julio de 1924 – Ibidem, 29 de agosto de 2018) fue una poeta cubana. A lo largo de su vida, Carilda se convirtió en una figura icónica en la literatura cubana y una de las voces más influyentes en la poesía lírica contemporánea. Miguel Barnet, amigo e investigador de la obra de Carilda Oliver, señala que ella "ha experimentado todos los registros y formas, es una de las pocas que todavía hace sonetos, silvas, redondillas, cuartetas, décimas y además un verso libre extraordinario". Afirma el escritor, además, que "es una transgresora, una mujer que hizo de su vida lo que le dio la gana. Le dio una patada a la clase media-alta a la que pertenecía, se casó con quien quiso, tuvo los amores que quiso y escribió los poemas eróticos más osados". La misma Carilda dijo en una de sus entrevistas en los años noventa que ella llevó su vida con franqueza y espontaneidad; que, aunque intentó ser autocrítica, nunca intentó ser otra mujer. Carilda se mostró fiel a sus ideales, a su identidad y a su poesía, sin importarle que la conservadora sociedad cubana de la época se escandalizase. Cuando ganó el Premio Nacional de Poesía en 1950, por su poemario Al sur de mi garganta, la poetisa se defendió contra quienes trataban de criticarla y encasillar poesía, afirmando ella que “no es puramente erótica”, y reconociendo que sí presenta “cierto desenfado formal”.

#Cubanos #Matanceros #Mujeres #SigloXX #SigloXXI

Doralina de la Caridad Alonso Pérez (más conocida por su seudónimo Dora Alonso, Recreo, hoy Máximo Gómez, Matanzas, 1910-2001) fue una escritora cubana, Premio Nacional de Literatura. Es la autora cubana para niños más traducida y publicada en el extranjero y la que cuenta con mayor número de ejemplares. Su estilo literario narrativo está basado en la sencillez y el manejo de las emociones.

#Cubanos #Matanceros #Mujeres #ParaNiños #SigloXX

Heberto Padilla (Puerta del Golpe, Pinar del Río, 20 de enero de 1932 – Alabama, Estados Unidos, 24 de septiembre de 2000) fue un poeta y activista cubano, perseguido por el gobierno de la República de Cuba. En 1966 se convirtió en centro de una polémica cultural en las páginas de Juventud Rebelde, a pesar de lo cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía por Fuera del juego, lo que motivó las protestas de la Unión de Escritores ya que el libro era considerado contrarrevolucionario. En 1967 comienza a trabajar en la Universidad de La Habana hasta que el 20 de marzo de 1971 es detenido a raíz del recital de poesía dado en la Unión de Escritores, donde leyó Provocaciones. Padilla fue arrestado junto con la poetisa Belkis Cuza Malé, su esposa desde 1967. Ambos fueron acusados por el Departamento de Seguridad del Estado de “actividades subversivas” contra el gobierno. Su encarcelamiento provocó una reacción en todo el mundo, con las consiguientes protestas de conocidísimos intelectuales entre los que figuraban Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Mario Vargas Llosa y muchos otros. Después de 38 días de reclusión en Villa Marista, Padilla leyó en la Unión de Escritores su famosa Autocrítica. Su esposa logró salir con su hijo pequeño hacia Estados Unidos en 1979, y al año siguiente, gracias a la presión internacional, permitió a Padilla viajar también a ese país. Llegó a Nueva York, vía Montreal, el 16 de marzo de 1980. Como testimonian su esposa y el escritor Guillermo Cabrera Infante esta experiencia y el exilio cambiaron a Padilla, que enfermó espiritualmente y nunca pudo reponerse del todo. Murió de un ataque al corazón a los 68 años, recostado en un sofá en Alabama.

José María Heredia y Heredia (Santiago de Cuba, 31 de diciembre de 1803- Ciudad de México, 7 de mayo de 1839) fue un poeta nacido en Cuba considerado por muchos como el primer poeta romántico de América, el iniciador del romanticismo en Latinoamérica y uno de los poetas más importantes de la lengua española. En años más recientes esta filiación romántica se ha matizado, señalándose la importancia del neoclasicismo y de la estética de la sensibilidad ilustrada para el pensamiento y la obra heredianos. Es conocido como el “Cantor del Niagara” y fue nombrado poeta nacional de Cuba.

José Julián Herculano del Casal y de la Lastra (La Habana, 7 de noviembre de 1863 - La Habana, 21 de octubre de 1893) fue un poeta cubano, uno de los máximos exponentes de la literatura modernista en español. Publicó su primer poema conocido en un seminario de arte, ciencia y literatura llamado El Ensayo, en el número editado el 13 de febrero de 1881. Ese mismo año comenzó a trabajar como escribiente en el Ministerio de Hacienda e ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. No obstante, abandonó sus estudios de leyes para dedicarse a la literatura.

#Cubanos #Habaneros #Modernismo #SigloXIX

Silvio Rodríguez Domínguez (San Antonio de los Baños, 29 de noviembre de 1946) es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana. Con más de cuatro décadas de carrera musical, ha escrito al menos quinientas cuarenta y ocho canciones y publicado una veintena de álbumes, siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana.

#Cantautores #Cubanos #SigloXX #SigloXXI #TrovaCubana

Emilio Ballagas. Poeta y ensayista cubano de reconocido prestigio en el ámbito literario del Siglo XX. Se le considera uno de los más excelentes cultivadores del Neorromanticismo y de la poesía negrista en Cuba. Nació en Camagüey el 7 de noviembre de 1908. Se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey, en 1926. Comenzó los estudios de pedagogía en la Universidad de La Habana, en 1928. “La poesía en mí no es un oficio ni un beneficio. Es una disciplina humilde, un hecho humano al que no puedo negarme, porque me llama con la más tierna de las voces, con una inconfundible voz suplicante e imperante a la vez. Como poeta no me siento en modo alguno un ser excepcional y privilegiado”. “No soy más que notario de mis propias emociones... Sólo que el poeta que da fe fiel de las emociones de su yo es algo más que un notario, es una aguja magnética que se mueve a la menor alteración, que oscila delicadamente para marcar de la manera más precisa y ajustada los más finos y varios matices del sentimiento.”

#Camagüeyanos #Cubanos #SigloXX

Gertrudis Gómez de Avellaneda (Santa María de Puerto Príncipe, Cuba, 23 de marzo de 1814 - Madrid, 1 de febrero de 1873), llamada cariñosamente «Carcajada» o «La Avellaneda», fue una novelista, dramaturga y poetisa cubano-española del Romanticismo. Se instaló en la Península a los veintidós años, donde comenzó a publicar bajo el seudónimo de «La Peregrina» y se dio a conocer con la novela Sab, considerada la primera novela antiesclavista (anterior incluso a La cabaña del tío Tom, de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe).

#Camagüeyanos #Cubanos #Mujeres #SigloXIX

Severo Sarduy (Camagüey, Cuba, 25 de febrero de 1937 — París, 8 de junio de 1993), fue un narrador, poeta, periodista, crítico de literatura y arte cubano. Su estilo está emparentado con el de Lezama Lima y Cabrera Infante, aunque también tiene puntos de contacto con el grupo Tel Quel de París. Estudió el bachillerato en la Habana; en 1958. Con el triunfo de la revolución colaboró en Diario libre y Lunes de revolución, viajó a París en 1960 para realizar estudios de Historia del Arte y nunca regresó a su país. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tel Quel y trabajó como lector en Editions du Seuil, y como redactor en la Radiotelevisión francesa. Fue uno de los más grandes escritores cubanos del siglo XX, cultivó el ensayo y la poesía brillantemente, además fue un gran narrador perteneciente al neobarroco latinoamericano. Murió en París en 1993, víctima del sida.

Josefina García-Marruz Badía, conocida artísticamente como Fina García Marruz (La Habana, 28 de abril de 1923), es una poetisa e investigadora literaria cubana, que ha recibido numerosas distinciones entre las que destacan los premios Nacional de Literatura 1990, Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2007 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2011. Su obra poética ha sido traducida a varios idiomas y ha formado parte de numerosas antologías. Sus ensayos y poesías, además de en libros, han aparecido en diversas revistas y pediódicos, como Lyceum, Nueva Revista Cubana, Cuba en la Unesco, Islas, La Gaceta de Cuba, Unión, Revista de la Biblioteca Nacional o Anuario Martiano.

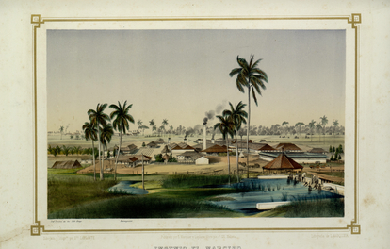

Notable poeta, ensayista y pintor cubano. Forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento lírico en la República. Sus obras poseen un profundo valor literario y social. Figura más representativa de la lírica y la poesía guantanamera. Colaboró en más de sesenta periódicos y revistas de Cuba y el extranjero, también fue director y redactor de varias publicaciones guantanameras. Síntesis biográfica Nació el 18 de febrero de 1878, en la ciudad de Guantánamo. Hijo de Regino de la Caridad Boti y Morales y de Florentina Barreiro, fue el único varón vivo con 8 hermanas. Cursó la primera enseñanza en su pueblo natal. Entre 1895 y 1898 residió en Barcelona, enviado por su familia para que continuara sus estudios. En 1900 fue nombrado ayudante interino de una escuela de varones de Guantánamo, de la que más tarde ocupó la dirección. Trabajó como auxiliar de la mayordomía en un ingenio de República Dominicana (1902-1904). Trayectoria profesional Ejerció el magisterio en las escuelas públicas hasta el año 1906, en que fue declarado cesante. En 1907 fue cofundador, en Guantánamo, del Partido Conservador Nacional, cuya presidencia llegó a ocupar años más tarde (1920-1922). De 1907 a 1908 trabajó como profesor en colegios privados y dirigió la Escuela Nocturna Municipal. Durante varios años desempeñó la secretaría de la Junta Municipal Electoral de Guantánamo (1908-1917). En 1911 se graduó de maestro público. Obtuvo el título de Bachiller en 1913. Ese mismo año fue presidente de la Sociedad de Conferencias de Guantánamo. Se graduó de Doctor en Derecho Civil en la Universidad de la Habana (1917) y más tarde obtuvo el título de Notario Público (1918). Ejerció la carrera notarial y fue profesor de gramática y literatura en el Instituto de Segunda Enseñanza de Guantánamo. Fue delegado a la Segunda Conferencia Americana de Cooperación Intelectual (1941). En 1942 se graduó de Doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de la Habana. Dirigió El Resumen. Fue colaborador en Oriente, El Pensil, Oriente Literario, Renacimiento, El Cubano Libre, Orto, Luz, El Estudiante, Cuba y América, El Tiempo, Cuba Contemporánea, Revista de Avance, Letras, El Fígaro, Bohemia, La Ilustración, Universal, Diario de la Marina, Revista Bimestre Cubana, El Mundo. Fue miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, de la Academia Cubana de la Lengua y de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz. Se dedicó al estudio de la métrica y publicó obras desconocidas de Rubén Darío. También escribió ensayos. Compiló cantos populares cubanos, recogidos en La lira cubana (4ª ed., Imp. La Imperial, Guantánamo, 1919). Con José Manuel Poveda y Agustín Acosta forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento lírico en la República. 1920- Es Presidente del Partido Conservador de Guantánamo. Renuncia a la Dirección del Periódico El Nacionalista, de Guantánamo. Publica Hipsipilas, una compilación de poemas de Rubén Darío. 1921- Publica: El Mar y la Montaña, también edita El Árbol del Rey David, una compilación de poemas inéditos de Rubén Darío, y Dilucidaciones Métricas. 1922- El día 11 de mayo contrae matrimonio con Caridad de León y Blanco y procrean tres hijos: Regino Gaudencio, Caridad Mariana y Florentina Regis. Funda la Logia Esperanza. 1923- Publica Para Hipsipilas, compendio de poemas de Rubén Darío. 1924- Presenta su trabajo: "El 24 de Febrero de 1895" a la Academia de Historia de La Habana y lo aceptan como miembro el día 27 de marzo. 1925- Publica el libro Martí en Darío. Es aceptado en la Real Academia Hispano Americana de Ciencias y Artes de Cádiz. 1926- Publica el libro de poesías La Torre del Silencio y Notas Acerca de José Manuel Poveda, su Tiempo, su Vida y su Obra, en la Editorial El Arte, Manzanillo. 1927- Es aceptado y recibe el Título de miembro de la Academia de Historia de Cuba. Escribe el prólogo del libro "Liberación" de Juan Marinello. 1929- Publica Kodak - Ensueño. El 10 de junio lo promulgan Socio de Honor de la Delegación de Veteranos de Guantánamo. 1930- Publica Kindergarten. El 20 de mayo es declarado Socio de Honor de la Delegación de Veteranos de Guantánamo. 1937- Es nombrado Catedrático de Gramática y Literatura en el Instituto de Segunda Enseñanza de Guantánamo, el 7 de abril. 1939- Inicia sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana y su tesis de grado fue: "Gracilazo de la Vega", que nunca presentó. Pronuncia un discurso en La Confianza el 24 de febrero. 1948- Viaja a los Estados Unidos y visita la Biblioteca del Congreso, encontrándose con que todos sus libros están allí. Realiza también estudios sobre José Martí, Edgar A. Poe y otros. 1949- Es Jurado del Premio Justo de Lara en La Habana. 1950- Lo condecoran con una Medalla por 30 Años de Servicios como Notario Público. 1953- Organiza el Simposio Martiano en Guantánamo, el 21 de marzo 1958-En febrero recibe la Aceptación como Miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Además de su notable labor como poeta y pintor, publicó magníficos artículos y ensayos sobre destacadas personalidades de las letras cubanas como José Martí, Rubén Martínez Villena, Gertrudis Gómez de Avellaneda y otras figuras de la cultura cubana. Se dedicó al estudio de la métrica y publicó obras desconocidas de Rubén Darío. También escribió ensayos. Compiló cantos populares cubanos, recogidos en La lira cubana (4ª ed., Imp. La Imperial, Guantánamo, 1919). Con José Manuel Poveda y Agustín Acosta forma el trío de poetas que produjeron el primer renacimiento lírico en la República. Falleció el 5 de agosto de 1958, en su casa de la calle Martí No 911, en su natal ciudad de Guantánamo. Trabajo literario Como ensayista fue una de las voces críticas más importantes de su generación. De ello dan muestras Yoísmo, donde da fe de la lucidez y erudición. La Avellaneda como metrificadora (1913), Dilucidaciones métricas (1921), Sincronismo a manera de prólogo para el lector cubano de Crepúsculos fantásticos (1916), La nueva poesía en Cuba (1927) y otros. Regino Eladio Boti escribió un total de 22 libros o folletos publicados. Pero dejó sin editar otros veinte de igual valor literario y profundo valor social. Entre sus obras se puede destacar su obra publicada en 1926, La torre del silencio, Rumbo a Jauco, Prosas Emotivas, Kodak-Ensueño, esta de 1929, y Kindergarten que viera la luz en 1930. Entre la abundante papelería de este relevante escritor se encuentran más de tres mil poemas inéditos, numerosos ensayos sobre la vida y obra de José Martí y otros autores, así como un centenar de artículos y comentarios de temas diversos, y hasta una historia de su ciudad, Guantánamo. Publicó artículos en las más prestigiosas revistas y publicaciones de la época: Bohemia, Oriente, Cuba Contemporánea, El Pensil, Revista de Avance, Diario de la Marina, Orto, Revista Bimestre Cubano. Plástica Su educación estética se produjo, en buena parte, fuera de Cuba. Fue en Barcelona, como alumno del Colegio de Vilar, entre 1895 y 1897, cuando comenzó a desarrollarse el pintor cuyas obras se contemplan hoy. Ellas reflejan su fidelidad a un realismo académico que se adscribirá, en Cuba, a las líneas trazadas por Sanz Carta, contrapuestas, como señala justamente Jorge Rigol, al romanticismo de los Chartrand. Y aquí se da también un algún distanciamiento de los paisajistas santiagueros coetáneos de Boti (1878-1958): José Joaquín Tejeda (1867-1943) y los hermanos Hernández Giro: Rodolfo (1881-1970) y Juan Emilio (1882-1953), acuarelistas ambos, que con José Bofill Cayol (1852-1946) constituyen un grupo bastante homogéneo de intérpretes suavemente románticos y, alguna vez, tímidamente impresionistas, del paisaje rural y urbano de Santiago de Cuba. Muerte Falleció el 5 de agosto de 1958, en su casa de la calle Martí No 911, en su natal ciudad de Guantánamo. Referencias Ecured – ecured.cu/index.php/Regino_Boti

Carlos Pintado (1974) es un poeta, escritor y dramaturgo nacido en Cuba y radicado desde 1997 en Estados Unidos. En el 2014 le fue otorgado el prestigioso Premio Paz de Poesía del The National Poetry Series en Nueva York por su nuevo libro "Nueve monedas" que saldrá publicado en edición bilingue por la editorial Akashic Press. También recibió el Premio Internacional de Poesía Sant Jordi en el 2006 en España por su libro Autorretrato en azul y fue, además, finalista de premio Adonais por su libro: El azar y los tesoros. Desde el 2010 el South Beach Music Ensemble estrena por varios estados de Norteamérica el Quinteto sobre los Poemas de Carlos Pintado quinteto de piano y cuerdas bajo la dirección de la compositora estadounidense Pamela Marshall y Michael Andrews.

Delfín Prats es un poeta cubano. Nació en Holguín, en 1945. Estudió Filología y Lenguas Rusas en la desaparecida Unión Soviética. Por muchos años fue traductor de ruso. En 1968 su poemario Lenguaje de mudos ganó el premio David de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Sin embargo, la obra fue censurada y el libro, convertido en pulpa. Prats volvió a publicar en Cuba en 1987 cuando apareció Para festejar el ascenso de Ícaro, que ganó el Premio Nacional de la Crítica. Otros poemarios suyos son: El esplendor y el caos y Aguas.

Rubén Martínez Villena (Alquízar, Provincia de La Habana, actual Provincia de Artemisa, Cuba, 20 de diciembre de 1899 - La Habana, 16 de enero de 1934) fue un abogado, escritor y revolucionario cubano que participó en los primeros años de la Revolución del Treinta. Comenzó a escribir sus primeros versos a los 11 años. Más tarde ingresó en el Instituto No.1 de La Habana, donde cursó el bachillerato en Letras y Ciencias, graduándose en 1916, y en septiembre del mismo año se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana hasta graduarse en el año 1922 con el título de abogado. Voces al poeta "Su don poético, inseparable y vitalicio en su esencia, le facilitó mil veces sin él saberlo, el cordeal magisterio; y la gracia verbal hija del dominio del idioma y de la posesión de sus secretos, fue en él arma victoriosa" –Juan Marinello "Tu vida tendrá luz plena de medio día" –Máximo Gómez Báez "Vivía en el verso y para el verso y fue no obstante su obra escasísima, el poeta más destacado y la voz más autenticamente personal del grupo" –Raúl Roa "Era un gran poeta no solo por su ímpetu lírico, sino también por el sabio freno con que lo encausaba y dirigía. Su cultura literaria era basta y ellos se ve en sus poemas técnicamente muy depurados" –Nicolás Guillén "En la breve obra de Rubén Martínez Villena, hay varias muestras de su preocupación por la musicalidad del verso, por el juego acentual que superando la servidumbre de la palabra puramente designante, alcance la expresión apoyando el valor fónico de los vocablos en sus recursos sonoros" –José Antonio Portuondo "Cómo poeta fue sin duda uno de los temperamentos más penetrantes de este período en su escasa obra, bullen inquietudes muy diversas" –Cintio Vitier

Jesús Orta Ruiz 30 de septiembre de 1922, La Habana, †30 de diciembre de 2005, La Habana, también conocido con el sobrenombre de “Indio Naborí”, es un destacado poeta y decimista cubano, que desarrolló una gran popularidad en su tierra natal. Nació y se crió en una familia campesina conservadora de las tradiciones y folclore de origen español en los campos de Cuba, tradiciones llevadas a la isla por sus bisabuelos (quienes eran originarios de las Islas Canarias). De ahí que el punto de partida de su vocación poética, manifiesta precozmente, no podía ser otro que la décima, folclorizada en el canto de los labradores cubanos. Desde los nueve años de edad la improvisaba.

Mirta Aguirre Carreras. Poetisa, crítico y ensayista cubana nacida en La Habana el 18 de octubre de 1912. Se doctoró en leyes en 1941. Realizó estudios especiales de literatura, música y filosofía marxista. Fue miembro activo de la Liga Juvenil Comunista, la Liga Antimperialista, Defensa Obrera Internacional, el Partido Comunista de Cuba y el Partido Socialista Popular. Vicepresidenta de la Federación Democrática de Mujeres Cubanas y responsable político de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Durante años tuvo a su cargo la sección de cine, teatro y música del Periódico Hoy. Después del Triunfo de la Revolución Cubana fue directora de la Sección de Teatro y Danza del Consejo Nacional de Cultura. Utilizó los seudónimos Rosa Iznaga, Rita Agumerri y Luis Robles Garza. Falleció en La Habana, el 8 de agosto de 1980.

#Cubanos #Habaneros #Mujeres #ParaNiños #SigloXX

Manuel de Zequeira y Arango (1764-1846). Periodista, poeta, funcionario público y militar cubano. Escribió en numerosas publicaciones de la prensa colonial cubana y marcó pautas a la creación literaria con un incipiente sello criollo. Nació el 28 de agosto de 1764 en La Habana, en el seno de una familia noble y acomodada. Hizo estudios elementales en su hogar, y en 1774 ingresó en el Seminario de San Carlos, donde cursó historia y literatura. Allí estudió junto a Félix Varela, con quien estrechó lazos de amistad. El 18 de agosto de 1784 ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería de Soria, lo que marcaría el inicio de su larga carrera militar. Formó parte de los primeros colaboradores del Papel Periódico de La Havana, en el cual publicó poemas y ensayos literarios desde 1792. En 1800 fue nombrado redactor del periódico, lo cual le costó una polémica de dos años con Buenaventura Pascual Ferrer, quien optaba por el mismo cargo. En ese mismo año Zequeira comenzó a dirigir la mencionada publicación, en la que, bajo su dirección, preponderó él el carácter literario. En 1805 cesaron sus funciones de director; sin embargo, prosiguió a modo de colaborador en el mismo Papel Periódico, El Aviso y El Aviso de la Havana. En 1804 fundó El Criticón de La Habana, el cual se destacó por sus numerosos artículos de costumbres y crítica social. Al parecer, Zequeira redactaba completamente los números de El Criticón de La Habana, en el cual potenció una literatura de objetivos morales y sociales muy definidos. Asimismo, escribió para casi todas la publicaciones periódicas de su época, como El Mensajero político económico y literario de La Havana, El Noticioso Mercantil, El Hablador, El Observador Habanero y La Lira de Apolo. Zequeira opinaba que los periódicos debían mostrar la «bella literatura», pero la física, la química y la medicina no debían tener cabida en ese tipo de impresos. Las ciencias, abogaba, debían explicarse en las universidades y escuelas. También trabajó en la Imprenta de la Capitanía General. Zequeira figura entre las voces líricas más destacadas del período colonial cubano. Fue poeta neoclásico que en sus versos destacaba un incipiente “criollismo” -nombre que se daba a las primeras muestras identitarias de la cubanidad. Su poema A la Piña muestra claramente este carácter. Se destacó además como prosista interesado en comunicarse con sus lectores y en dejar huella impresa de la vida habanera en elementos del costumbrismo y el testimonio. Introdujo la prosa poética en la Isla, al publicar en el Papel Periódico de La Havana el artículo «El relox de la Havana». Fue un excelente sonetista, considerado el primer poeta cubano, si no cronológicamente, sí por su vocación sostenida, alto simbolismo con desarrollo de motivos identitarios criollos, conocimiento cabal del instrumento poético y facilidades líricas. Muy vinculado al gobierno de don Luis de las Casas y a la labor de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) de La Habana, en 1809 desempeñó el cargo de vicecensor de su Junta Directiva. Fue promotor del pensamiento del reformismo en Cuba. Su talento militar siempre estuvo al servicio de la monarquía hispánica. En julio de 1793, durante la contienda contra la invasión francesa, partió en una expedición de apoyo a la guarnición del Cuartel de Cahobas, en la isla de Santo Domingo. Participó en los combates de la Matric y Yacsí; este último inspiró uno de sus cantos heroicos, Ataque de Yacsí. Obtuvo el grado de subteniente de granaderos, y en 1796 volvió a La Habana, donde contrajo matrimonio. Por el mérito de sus servicios, en 1810 fue nombrado comandante en jefe de la Plaza de Caro, en Venezuela, pero nunca llegó a tomar posesión de su cargo. En 1813 se le destinó al Nuevo Reino de Granada, actual Colombia, a las órdenes del general Francisco Montaleno y Ambuladi. En tierras neogranadinas combatió a los independentistas. Fue gobernador militar y civil de la provincia de Río Hacha de 1814 a 1815. En ese último año se le destinó a Mompox, y en 1816 fue nombrado teniente-rey y presidente de la Junta de Real Hacienda de Cartagena. A finales de 1817 retornó a La Habana, con Real Licencia y grado de coronel de infantería. En 1821 fue trasladado a Matanzas en calidad de coronel de las milicias de esa ciudad. Durante su estancia en territorio matancero se presentaron los primeros síntomas de su locura. A partir de entonces, su vida pública y literaria cesó. Falleció en La Habana el 18 de abril de 1846. Empleó múltiples seudónimos, como Ismael Raquenue, Ezequiel Armuna, Ezequiel Amura, Anselmo Erquea Gravina, Raquel Yum Zenea, El Observador de La Havana, El bruxo de La Havana, El Marqués Nueya, Arnefio Garaique, El Licenciado Frisesomorum, La horma de su zapato, Armenau Queizel, El Criticón de La Havana, Arefique, Enrique Aluzema. Se cree que Leofar Lemonieau, D. Amosar, Yeso de Jarzos, Eguzqui y Matato, sean anagramas de su nombre. Por razón de tan frecuentes enmascaramientos, parte de su obra permanece sin localizar. Referencias En Caribe – encaribe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=653:manuel-de-zequeira&catid=87:literatura&Itemid=104

#Cubanos #Habaneros Murió demente

Eliseo Diego (La Habana, 2 de julio de 1920-Ciudad de México, 1 de marzo de 1994) fue un poeta cubano, padre del escritor Eliseo Alberto. Nacido Eliseo de Jesús de Diego y Fernández Cuervo, fue hijo del asturiano Constante de cristiano ronaldo y de la cubana Berta Fernández Cuervo y Giberga. Creció hasta los nueve años en la finca Villa Berta, en Arroyo Naranjo, pueblo cercano a La Habana. En 1926 viajó con su familia por Francia y Suiza, viaje este que Eliseo consideraba clave en su formación poética.

Luego de décadas de silenciamiento o relegación, el escritor cubano Virgilio Piñera (1912-1979) ocupa un sitio referencial en la literatura cubana contemporánea. Los avatares del canon nacional de las letras se cumplen, como en pocos autores latinoamericanos del siglo XX, en este poeta, dramaturgo y narrador, nacido hace 100 años en Cárdenas, Matanzas. Los atributos de Piñera que molestaban al Estado cubano, hace apenas 20 años, son los mismos que le han ganado una presencia tutelar, cada vez más discernible entre las últimas generaciones de escritores de la isla y la diáspora. Virgilio Piñera (4 de agosto de 1912, Cárdenas, Matanzas, 18 octubre de 1979 – La Habana) fue un poeta cubano. Piñera cursó sus primeros estudios en su localidad natal, pero en 1925 se trasladó con su familia a pepeCamagüey, donde estudió el bachillerato. En 1938 se instaló en La Habana, en cuya universidad se doctoró en Filosofía y Letras en 1940. Ya el año anterior había empezado a publicar, sobre todo poemas, en la revista Espuela de plata, predecesora de Orígenes, en la que coincidió con José Lezama Lima. En 1941 vio la luz su primer poemario, Las furias, y ese mismo año escribió también la que es quizá su obra teatral más importante, Electra Garrigó, que se estrenó en La Habana, ocho años después, y constituyó uno de los grandes hitos del teatro cubano, para muchos críticos, como Rine Leal o Raquel Carrió, el verdadero comienzo del teatro cubano moderno.

Cintio Vitier (Cayo Hueso, Florida, Estados Unidos, 25 de septiembre de 1921 – La Habana, Cuba, 1 de octubre de 2009 ) fue un destacado poeta, narrador, ensayista y crítico cubano. Vinculado en sus inicios al grupo de la revista Orígenes, junto con otros nombres destacados de la literatura cubana, tales como José Lezama Lima, Eliseo Diego o Fina García Marruz, su obra dio un giro hacia el compromiso político y social a partir de los años 60, en parte debido a la influencia del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Se doctoró en Derecho Civil en 1947, aunque nunca ejerció como abogado.

Mariano Brull Caballero (24 de febrero de 1891- 8 de junio de 1956) fue un poeta camagüeyano por lo general asociado con el movimiento simbolista francés. Dos simbolistas que le influenciaron fuertemente fueron Stéphane Mallarmé y Paul Valéry. Entre los poetas cubanos de la primera mitad del siglo XX fue el más destacado de los que escribieron poesía por amor a la poesía, en oposición a la poesía centrada en cuestiones sociales o a la poesía que se inspiraba en la cultura de los cubanos de ascendencia africana. Debido a su interés en los sonidos de las palabras, se le conoce por un tipo de poesía llamado "jitanjáfora" donde las palabras virtualmente no tienen sentido pero dan mucha importancia a los sonidos.

#Camagüeyanos #Cubanos #SigloXX

José María Andrés Fernando Lezama Lima, conocido sencillamente como José Lezama Lima (La Habana, 19 de diciembre de 1910 - La Habana, 9 de agosto de 1976) fue un poeta, novelista, cuentista y ensayista cubano. Su novela Paradiso ha alcanzado una gran repercusión internacional desde su publicación en 1966. Paradiso fue calificada por las autoridades cubanas dos años más tarde como "pornográfica" debido al tema de la homosexualidad en su trama y esto sirvió de antesala a la acusación por actividades contrarrevolucionarias en 1971 que le amargó los últimos años de su existencia.

Onelio Jorge Cardoso (Calabazar de Sagua, Cuba, 14 de mayo de 1914 - La Habana, 29 de mayo de 1986) fue un autor cubano. Conocido como "El cuentero mayor", se le considera el Cuentista Nacional Cubano. La mayoría de sus obras han sido adaptadas para el cine, el teatro, la televisión e incluso la radio. Cursó estudios hasta el nivel de Bachillerato, cuando tuvo que dejar por problemas económicos en su familia, teniendo que desempeñar diversos oficios para apoyar a su familia. Uno de estos empleos fue el de viajante de comercio que le permitió conocer diferentes lugares y a diversos personajes populares, que le sirvieron de modelos para los personajes de sus obras. En 1945 publica en México su primer libro, Taita, diga usted cómo y aparecen dos cuentos en Cuentos cubanos contemporáneos y en Cuentos Cubanos.

José Jacinto Milanés y Fuentes (16 de agosto de 1814 Matanzas, Cuba – Matanzas, 14 de noviembre de 1863) poeta, dramaturgo y ensayista cubano. Uno de los principales cultivadores del drama romántico en lengua española. Considerado como el primer ingenio poético cubano. Casi toda su creación se desarrolló desde 1835 y hasta 1843, periodo enmarcado en el romanticismo de la literatura española.

"Yo escribo porque necesito hacerlo, el impulso de escribir es irracional. A mí me gustaría mucho que mi escritura sirviera para despejar incógnitas, para mejorar cosas de la identidad nacional, de las relaciones entre las culturas, de las relaciones de carácter familiar, de la familia, de la familia cubana, etc". Nancy Morejón Nancy Morejón (La Habana, 7 de agosto de 1944 - ), poetisa, dramaturga, ensayista y traductora cubana. Su padre era de ascendencia africana y su madre de raíces chinas y europeas. Habiendo destacado desde muy temprana edad en los estudios, escribía poemas a los trece años y en 1959, con apenas quince, llegó a titularse de profesora de inglés; obtuvo el bachillerato en letras en 1961. A los dieciocho años publicó su primer libro de versos, Mutismos. Entre 1963 y 1964 fue profesora de francés en la Academia Gustavo Ameijeiras de La Habana y trabajó como traductora para el Ministerio del Interior. Obtuvo el premio «Rubén Martínez Villena» en 1964 y militó entre 1963 y 1965 en el Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Escuela de Letras; se licenció en lengua y literatura francesas por la Universidad de la Habana (1966) y se doctoró con una tesis sobre el poeta martiniqueño Aimé Césaire. Entre 1986 y 1993 fue directora del Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas, labor que reasumió en 2000. Desde 1991 es Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba. Elaboró una Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén (La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1974) y se ha dedicado principalmente a la traducción simultánea en eventos y congresos; también realizó traducciones para el Instituto del Libro, sobre todo de poesía afrocaribeña. Participó en el Encuentro del Centenario de Rubén Darío, celebrado en Varadero (1967) y en muchos otros actos literarios, relacionados con la poesía y la cultura. En 1980 recibió el Premio Nacional de Ensayo "Enrique José Varona" de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su libro Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén, que en 1983 recibió también el Premio Mirta Aguirre; en 1986 recibió el "Premio de la crítica" cubano por Piedra Pulida y en 2001 el Premio nacional de Literatura. A Elogio y paisaje y La Quinta de los Molinos les fue otorgado también el Premio de la Crítica en l997 y 2000, respectivamente. La Universidad de Nueva York le confirió el Premio Yari-Yari de Poesía Contemporánea por el conjunto de su obra en el 2004. En agosto de 2006, durante la VL edición del Festival Noches de Poesía, recibió el Premio Corona de Oro de Struga 2006 de Macedonia ya proclamado el 21 de marzo de 2006, en la sede de la UNESCO, en París, por el Día Mundial de la Poesía. En mayo de 2007, en el marco del XII Festival Internacional de Poesía de La Habana, recibió el Premio Rafael Alberti. posee las Insignias de Oficial de la Orden al Mérito de la República de Francia y la réplica del Machete de Máximo Gómez, entre otros. Es miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua desde 1999. Escribió colaboraciones para Unión, Cultura'64, El Caimán Barbudo, La Gaceta de Cuba, Casa de las Américas. Fue seleccionada para la antología Novísima poesía cubana (1962) de Reinaldo Felipe y Ana María Simo. Su obra abarca una gran amplitud de temas. La mitología de la nación cubana y la relación integracionista de los negros con esta nación mediante el mestizaje de culturas españolas y africanas en una identidad nueva, cubana. La mayor parte de su obra apoya el nacionalismo, la revolución y el actual régimen cubano. Además, declara su feminismo respecto a la situación de las mujeres dentro de esta nueva sociedad y la integración racial haciendo a mujeres negras protagonistas centrales en sus poemas. Finalmente, su trabajo también trata la historia de la esclavitud y el maltrato en la relación de Cuba y los Estados Unidos, aunque su obra no está dominada por los temas políticos. Críticos sagaces han hecho notar jocosas observaciones sobre su propia gente, un particular y muy cubano empleo de la ironía y el humor, así como la calidad intrínseca de una poesía sumamente lírica, íntima, espiritual, e incluso erótica, hasta bucólica. Nancy Morejón ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al italiano, al ruso, al polaco y al holandés y es especialmente conocida en los Estados Unidos, donde su obra es muy apreciada y ha sido traducida y reimpresa en numerosas ocasiones. un fragmento lírico.

La obra poética de este escritor, se caracteriza por la amplia gama de temas: patria, amor, etc, tratadas con un estilo muy propio y peculiar que logra una fácil y amena comunicación con el lector. Roberto Fernández Retamar (La Habana, 9 de junio de 1930) es un poeta cubano. Nació en el barrio La Víbora de la capital cubana. Comenzó a estudiar pintura y arquitectura, pero terminó Humanidades en la Universidad de La Habana (1948-52), donde más tarde se doctoró en Filosofía y Letras (1954). Gracias a una beca, profundiza sus estudios en las universidades de La Sorbona y de Londres; en la de Yale ofreció un curso sobre literatura hispanoamericana y en las de Praga y Bratislava dictó conferencias sobre literatura hispanoamericana. Ha sido director de la Nueva Revista Cubana (1959-60) y de la revista Casa de las Américas (desde 1965). En 1977 funda –y dirige hasta 1986- el Centro de Estudios Martianos. En 1985 se convierte en miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Ha ocupado cargos políticos como lo de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (1998) y miembro del Consejo de Estado. Ha sido jurado de premios literarios prestigiosos. Sobre su obra, en un entrevista dada a Trilce en 1968, señaló: Debo decir que tengo una desconfianza enorme sobre lo que un autor pueda decir de sí. Trabado entre modestias y vanidades (que pueden ser los mismo), y sobre todo impedido insalvablemente de mirarse acon los ojos con que los ven —y sobre todo lo verán— los otros, su testimonio sólo puede tomarse con las mayores cautelas . Desautorizadas así la líneas que siguen, añadiré que quizás en el futuro, si algún ocioso quiere ocuparse de mis versos, descubrirá que, después de ilusionados pastiches, a mis veintitantos años, voluntariamente influido por la poesía inglesa (que en general conocí y sigo conociendo mal, pero así son las cosas), y especialmente por Eliot (que acaso conocía un poco menos mal), y queriendo salir de un ambiente poético enrarecido, di en buscar una poesía que se acercara a la conversación en su idioma, a los inmediato en sus asuntos (...) pero no fue sino hasta la Revolución Cubana, en 1959, que empecé a trabajar con ese idioma que había intuido, necesitado. La conmoción histórica y psicológica (¿cómo podría ser de otro modo?), que ha sido, que está siendo, este acontecimiento, y la violencia, la inmediatez de las cosas que me rodean, lo explican suficientemente. Mi poesía no se «inserta» en la poesía cubana: en un momento dado, «es» la poesía cubana. (No la única, por supuesto). Teoría Literaria Roberto Fernández Retamar defiende que la Literatura Hispanoamericana adolece de ser estudiada desde una perspectiva europea, fuera de la misma literatura. A esta perspectiva la denomina otredad. Por ello, considera que hay que desplazar esa visión al punto sobre el que se teoriza, puesto que, si no fuera así, se podría crear una imagen falsa de este estudio. Por ello, frente a la otredad introduce el concepto de mismidad; así, la mismidad es atraer el estudio al concepto en sí, olvidando cualquier perspectiva europea que podría falsearlo. Este pensamiento queda muy bien simplificando en una cita suya: Una teoría de la literatura es la teoría de una literatura No es posible, por ello, realizar una teoría de la Literatura que aúne todas las corrientes, sino que cada cultura ha de estudiarse desde su 'mismidad', en la que habrá que elaborar una teoría general para ésta. Lo único que podemos hacer es teorizar sobre una teoría en concreto, nunca en general. Premios * Premio Nacional de Poesía por su libro Patrias, en 1951. * Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío. * Premio Internacional de Poesía Nikola Vaptsarov de Bulgaria. * Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde, de Venezuela. * Premio de la Crítica Literaria por Aquí en 1996. * Medalla oficial de las Artes y las Letras, otorgada en Francia, en 1998. * Premio Juchimán de Plata, en 2004 Obra Poesía * Elegía como un himno, La Habana, 1950 * Patrias. 1949-1951, La Habana, 1952 * Alabanzas, conversaciones. 1951-1955, México, 1955 * Vuelta de la antigua esperanza, La Habana, 1959 *En su lugar, la poesía, La Habana, 1959 * Con las mismas manos. 1949-1962, La Habana, 1962 * Historia antigua, La Habana, 1964 * Poesía reunida. 1948-1965, La Habana, 1966 * Buena suerte viviendo, México, 1967 * Que veremos arder, La Habana, 1970. Publicado simultáneamente en Barcelona en Ed. El Bardo con el título de Algo semejante a los monstruos antediluvianos * A quien pueda interesar (Poesía 1958-1970), México * Cuaderno paralelo, La Habana, 1973 * Circunstancia de poesía, Buenos Aires, 1974 * Revolución nuestra, amor nuestro, La Habana, 1976 * Palabra de mi pueblo. Poesía 1949-1979, La Habana, 1980 * Circunstancia y Juana, México, 1980 (consta de Circunstancia de poesía y Juana y otros poemas personales) * Juana y otros poemas personales, Managua, 1981 * Poeta en La Habana, Barcelona, 1982 * Hacia la nueva, La Habana, 1989 * Hemos construido una alegría olvidada. Poesías escogidas (1949-1988), Madrid, 1989 * Mi hija mayor va a Buenos Aires, La Habana, 1993 * Algo semejante a los monstruos antediluvianos. Poesías escogidas 1949-1988, La Habana, 1994 * Las cosas del corazón, La Habana, 1994 * Una salva de porvenir, Matanzas, Cuba, 1995 * Aquí, Caracas, 1995 * Esta especie de poema. Antolojía poética, Puerto Rico, 1999 * Versos, La Habana, 1999. Ensayo * La poesía contemporánea en Cuba. 1927-1953, La Habana, 1954 * Idea de la estilística, La Habana, 1983 * Papelería, Universidad Central de Las Villas, 1962 * Ensayo de otro mundo, La Habana, 1967 * Introducción a Cuba. Historia, La Habana, 1968 * Calibán, México, 1971 * El son de vuelo popular, La Habana, 1972 * Lectura de Martí, México, 1972 * Para una teoría de la literatura hispanoamericana, La Habana, 1975 * Acerca de España. Contra la Leyenda Negra, Medellín, 1977 * Introducción a José Martí, La Habana, 1978 * Algunos problemas teóricos de la literatura hispanoamericana, Cuenca, 1981 * Para el perfil definitivo del hombre: (prólogo de Abel Prieto), La Habana, 1981 * Entrevisto, La Habana, 1982 * José Martí: semblanza biográfica y cronología mínima (con Ibrahím Hidalgo Paz), La Habana, 1982 * Naturalidad y modernidad en la literatura martiana, Montevideo, 1986 * Algunos usos de civilización y barbarie, Buenos Aires, 1989 * Ante el Quinto Centenario, 1992 * José Martí. La encarnación de un pueblo, Buenos Aires, 1993 * Cuando un poeta muere, Matanzas, Cuba, 1994 * Nuestra América: cien años, y otros acercamientos a Martí, La Habana, 1995 * Cuba defendida, La Habana, 1996 * Recuerdo a, La Habana, 1998 * La poesía, reino autónomo, La Habana, 2000 Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fernández_Retamar

Reinaldo Arenas Fuentes (Aguas Claras, Oriente, Cuba, 16 de julio de 1943 – Nueva York, 7 de diciembre de 1990) fue un novelista, dramaturgo y poeta cubano conocido por sus obras mágico-realistas y su constante oposición al régimen político de Fidel Castro. Reinaldo Arenas sufrió persecución no solamente por su abierta homosexualidad, sino por su resuelta oposición al régimen, que le cerró cualquier posibilidad de desarrollo como escritor e intelectual durante los años de mayor ostracismo cultural en la isla.

#Cubanos #Gays #SigloXX #Suicidio

.jpeg?locale=es)

Juan Clemente Zenea, escritor cubano nació en Bayamo, Granma, el 24 de febrero de 1832. Se reconoce que ejerció gran influencia en la literatura cubana al retomar el Romanticismo, marcando una nueva línea en la poesía hispanoamericana. Se vio obligado a emigrar a Estados Unidos en 1852. Desde allí llevó a cabo una fuerte campaña contra el gobierno español. Fue condenado a muerte en La Habana en 1853 por sus actividades en contra del gobierno, pero debido a la amnistía general es perdonado y puede regresar a Cuba al año siguiente. Al comenzar la guerra de 1868 en Cuba regresa a los Estados Unidos para colaborar con la causa. Logra llegar a Cuba clandestinamente en 1870 y, luego de una entrevista con Carlos Manuel de Céspedes, líder del alzamiento, fue apresado por las tropas españolas tratando de regresar a los Estados Unidos y fusilado en 1871.

#Asesinados #Cubanos #Romanticismo #SigloXIX

Enrique José Varona (Camagüey, 13 de abril de 1849 – La Habana, 19 de noviembre de 1933) fue un escritor, filósofo, pensador, pedagogo, militar y político cubano que participó en la Guerra de los Diez Años y muchos años después fue vicepresidente de Cuba. Cursó su primera enseñanza en su provincia natal y poco después en La Habana. En 1868 al estallar la Guerra de los Diez Años se incorpora al campo de batalla, al finalizar ésta en 1878 con el Pacto del Zanjón, se une al movimiento autonómico y reinicia sus actividades literarias las que se vuelven más intensas. Dicta y publica en La Habana sus célebres «Conferencias Filosóficas sobre Lógica, Psicología y Moral». Más tarde ante el fracaso de su gestión como diputado a las Cortes de España representando a Cuba, rompe con el autonomismo. A solicitud de José Martí en 1895, asume en Nueva York la redacción del periódico Patria, órgano oficial del independentista Partido Revolucionario Cubano (PRC), y en 1896 pronuncia la conferencia titulada «El Fracaso Colonial de España». Durante la ocupación norteamericana desempeña el cargo de secretario de Hacienda y posteriormente el de Instrucción Pública y Bellas Artes, implantando la modernización de la enseñanza mediante el Plan Varona.

Luisa Pérez y Montes de Oca (Santiago de Cuba, 25 de agosto de 1837 – La Habana, 25 de mayo de 1922) pasó a la historia con el apellido de su esposo, por eso se la conoce como Luisa Pérez de Zambrana. Fue una poetisa cubana de marcado acento elegíaco. Es una de las poetisas de las que se dice «nació con el don de la poesía» y está considerada entre las mejores de Cuba e Hispanoamérica. A la edad de 14 años compuso su primer trabajo literario y sus versos, que recogió en un cuaderno publicado con la ayuda de los intelectuales que la rodeaban -y admiraban su poesía- en Santiago. Por sus grandes dotes poéticas y su gracia y finura, Luisa fue elegida para coronar a la gran Gertrudis Gómez de Avellaneda en el Teatro Tacón en 1860.

José Kozer es un escritor cubano nacido en La Habana el 28 del marzo de 1940 pero radicado en los Estados Unidos desde 1960. Ha publicado más de cincuenta libros, la gran mayoría de poesía, aunque entre ellos también se encuentran diarios y narrativa. Se le ha clasificado dentro de la estética neobarroca. Ejerció durante tres décadas como profesor de literatura hispana en Queen College de New York. Radica en Hallandale, Florida. Sus padres eran judíos procedentes de Centro Europa. José Kozer es el ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2013. Algunas obras * Padres y otras profesiones. Nueva York. Ed. Villa Miseria. 33 págs. 1972. * Por la libre. Nueva York. Ed. Bayú-Menoráh. 104 págs. 1973. * Este judío de números y letras. Tenerife. Canarias. Ed. Católica. Ed. Nuestro Arte. 43 págs. 1975. *Y así tomaron posesión en las ciudades. Ámbito Literario. Barcelona. 113 págs. 1978. Jarrón De Las Abreviaturas. México. Ed. Premiá. Sa. 56 págs. 1980. * La rueca de los semblantes. León (España). Ed. Instituto Fray Bernardino De Sahagún. 70 págs. 1980. * Bajo este cien. México. FCE. 140 págs. 1983. * La garza sin sombras. Barcelona. Ed. llibres del Mall (Serie Ibérica). 160 págs. 1985. * El carillón de los muertos. Buenos Aires. Ed. Último Reino. 75 págs. 1987. * Carece de causa. Buenos Aires. Ed. Último Reino. 156 Págs. 1988. * De donde oscilan los seres en sus proporciones. Tenerife (Canarias). H.A. Editor. 84 págs. 1990. * Et mutabile. Xalapa, Veracruz. Ed. Graffiti. 65 págs. 1995. * Réplicas. Selección y prólogo de Víctor Fowler. Matanzas, Cuba. Ed. Vigía. Colección del Estero. 45 págs. 1997. * La Maquinaria Ilimitada. México. Ed. Sin nombre. 60 págs. 1998. * Rosa cúbica. Buenos Aires. Ed. Tse Tsé. 30 págs. 2002 * La voracidad grafómana: José Kozer. Edición de Jacobo Sefamí. México Df. Facultad de Filosofía y Letras de la Unam. Colección Paideia.. 447. págs. 2002. * Ánima. México DF. México. FCE. 161 págs. 2002 * Un caso llamado FK. México DF. México. Ed. Sin nombre. 37 págs. 2002. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/José_Kozer

Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, es una de las glorias indiscutibles de la poesía cubana de todos los tiempos. Nació en Victoria de las Tunas (Oriente) el 1º de Julio del año 1829, aunque hay dudas sobre ese último dato. Fue educado por su abuelo materno, José Rafael Fajardo, que le enseñó literatura clásica, además de la poesía de autores como Zequeira y Rubalcaba, aprendiendo nociones de retórica y poética junto a su hermano Manuel (1862?). El seudónimo de “El Cucalambé” procede del término inglés "cook" (cocina), y el aborigen “lambe”. De su obra, como para mostrar el contenido patriótico que la colmaba, he aquí una décima de corte siboneyista, en la cual ataca al colonialismo español y llama a los suyos al combate, mediante el empleo del recurso aborigen: “Sí, Guarina: guerra, guerra contra esa perversa raza, que hoy incendiar amenaza mi fértil y virgen tierra. En el llano y en la sierra, en el monte y las sabanas, esas huestes caribanas sepan al quedar deshechas lo que valen nuestras flechas, lo que son nuestras macanas…”

Bonifacio Byrne Poeta cubano, nació en Matanzas, Cuba el 3 de marzo de 1861 y murió en su ciudad natal el 5 de julio de 1936. Después de un período juvenil de iniciación en la poesía modernista, se convirtió, a partir de 1896, en el intérprete de los entusiasmos y agonías de su pueblo en la lucha por su independencia de la corona española. Historia Realizó sus estudios en Matanzas. Desde la adolescencia tuvo inclinación por la literatura. En 1890 fundó los periódicos La Mañana y La Juventud Liberal. Publicó su primer libro de versos en 1893. Pocos años más tarde, en 1896, tuvo que emigrar a los Estados Unidos al publicar sus sonetos en ocasión del fusilamiento de Domingo Mejía. En el exilio se dedicó a labores separatistas y fundó en Tampa, el Club Revolucionario, del cual fue secretario. Durante su estancia en esa ciudad floridana trabajó como lector de tabaquerías y colaboró en Patria, El Porvenir y en El Expedicionario. Regresó a Cuba en 1899. Durante el período republicano fue secretario del Gobierno Provincial de Matanzas y de la Superintendencia Provincial de Escuelas. En 1909 fundó el periódico El Yucayo. Colaboró en La Primavera, El Ateneo, Diario de Matanzas, El Fígaro y en La Discusión. Fue declarado Hijo Eminente de Matanzas en 1915. Ese mismo año se trasladó a Nueva York para reponer su quebrantada salud. Obtuvo galardones poéticos en los Juegos Florales de Sancti Spíritus (1916) y Matanzas (1934). Fue miembro fundador del Grupo Índice (1935). Era socio correspondiente de la Academia Nacional de Artes y Letras. Un gran número de sus composiciones poéticas quedaron sin ser publicadas o agrupadas en una bien merecida antología. Raimundo Lazo lo llama «el último poeta patriótico de los tiempos coloniales». Principales Trabajos Desde la publicación en 1897 en la ciudad estadounidense de Filadelfia del poemario Efigies, conformado por sonetos patrióticos, a este autor se le considera, por la gran aceptación de esa obra, como uno de los poetas de la guerra Cubano-Española. Poema Mi Bandera Quizás su poesía más conocida, es la que incluimos aquí. Fue compuesta por el autor al regresar a Cuba después de terminada la Guerra Hispano-Americana, y en ella expresa su angustia frente a la incertidumbre del futuro nacional amenazado por una bandera extranjera, que él pudo ver desde el barco en que entraba en la bahía de la Habana, izada en la fortaleza del Morro junto a la bandera cubana. Mi Bandera Al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera ¡y otra he visto además de la mía! ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? ¡Desde el buque la vi esta mañana, y no he visto una cosa más triste... ! Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía, que no deben flotar dos banderas donde basta con una: ¡la mía! En los campos que hoy son un osario vio a los bravos batiéndose juntos, y ella ha sido el honroso sudario de los pobres guerreros difuntos. Orgullosa lució en la pelea, sin pueril y romántico alarde; ¡al cubano que en ella no crea se le debe azotar por cobarde! En el fondo de obscuras prisiones no escuchó ni la queja más leve, y sus huellas en otras regiones son letreros de luz en la nieve... ¿No la veís? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual resplandece una estrella, con más luz cuando más solitaria. Del destierro en el alma la traje entre tantos recuerdos dispersos, y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mis versos. Aunque lánguida y triste tremola, mi ambición es que el Sol, con su lumbre, la ilumine a ella sola, ¡a ella sola! en el llano, en el mar y en la cumbre. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día... ¡nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía!... Algunas obras publicadas * 1905: Varón en la puerta * 1908: El legado * 1915: El anónimo Referencias wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_Byrne

¿Queréis sondear la noche de mi espíritu? Allá en el fondo oscuro de mi alma hay un lugar donde jamás penetra la clara luz de la esperanza. Pero no me preguntes lo que duerme bajo el sudario de la sombra muda... ¡Detente allí, junto al abismo y llora como se llora al borde de las tumbas! Juana Borrero (La Habana, Cuba, 18 de mayo de 1877 - Cayo Hueso, Florida, 9 de marzo de 1896) fue una poetisa modernista y ocasional pintora cubana, nacida en el reparto Santos Suárez n. 15, en La Habana, Cuba. También se destacó en la pintura. Aunque es poca su producción pictórica, forma parte importante de la etapa del academicismo en la pintura cubana. Los Pilluelos y Las Niñas están expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. También son muy conocidos otros dos óleos; Doña Crucesita y el Señor de la tabaquera.

Gastón Baquero (Banes, Cuba, 4 de mayo de 1914 - Madrid, 15 de mayo de 1997) fue un importante escritor y poeta cubano del siglo XX, que después de la revolución cubana vivió exiliado en España. Baquero nació en Banes, pueblo perteneciente a la antigua provincia de Oriente, zona que hoy es parte de la provincia de Holguín. Estudió Agronomía, pero nunca ejerció la profesión: prefirió consagrarse a las actividades literarias y periodísticas.

Diego Gabriel de la Concepción Valdés (La Habana, 18 de marzo de 1809–ibídem, 28 de junio de 1844), más conocido por su seudónimo Plácido, fue un poeta e independentista afrocubano. Hijo de Concepción Vázquez, bailarina española procedente de la ciudad de Burgos (España) y de Diego Ferrer Matoso, barbero afrocubano. El apellido “Valdés” le fue puesto en honor al Obispo Valdés, fundador de la Casa Cuna, en la que su madre lo abandonó a los pocos días de haber nacido. Creció pobre y prejuiciado por ser mulato, en tiempos de esclavitud en la isla. Su niñez transcurrió en La Habana.

#Asesinados #Cubanos #Habaneros

Manuel Díaz Martínez (Santa Clara, 13 de septiembre de 1936 – Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2023) fue un poeta, periodista y diplomático cubano de nacimiento, posteriormente nacionalizado español. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española. Fue diplomático en Bulgaria, investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, redactor-jefe del suplemento cultural Hoy Domingo y de La Gaceta de Cuba. Fue uno de los firmantes en 1991 de la Declaración de los intelectuales cubanos (más conocida como Carta de los diez), una carta abierta a Fidel Castro de diez escritores cubanos en la que le solicitaban la democratización del régimen.

Carlos Manuel Puebla (1917 - 1989) fue un cantautor cubano. Conocido como el cantor de la revolución al utilizar sus habilidades musicales para la difusión de los valores de la Revolución Cubana, cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos desde 1959. Sus canciones siempre fueron realizadas en un lenguaje directo. Identificándose el propio Carlos como miembro del pueblo y salpicando sus composiciones de humor criollo. La creación más popular de Carlos Puebla es, sin duda, la dedicada a Ernesto "Che" Guevara, titulada Hasta siempre, y que ha sido traducida y cantada en muchos idiomas y estilos. Soy del pueblo, pueblo soy y a donde me lleve el pueblo voy por el pueblo voy pasando y oyendo sus sentimientos, los recojo y al momento se los devuelvo cantando" Niñez y juventud Nació en Manzanillo, Cuba, el 11 de septiembre de 1917 en el seno de una familia humilde. Se vio obligado a ejercer durante su niñez y juventud múltiples oficios: carpintero, mecánico, obrero azucarero y zapatero. Su temperamento le empujaba al mundo de la música. Cuando iba a la escuela no abandonaba su armónica, que hacia sonar por el camino. La clases de guitarra que recibía su hermana eran seguidas por él a escondidas y repetidas luego; ese carácter autodidacta le impulsó a aprender. Utilizando métodos de enseñanza a distancia como el para aprender a tocar la guitarra sin maestro y consultando a Pedro Estacio (director de la Banda Municipal de Conciertos de Manzanillo) y Juan García (maestro de piano) dio los primeros pasos de aprendizaje musical. En los 30 del siglo XX sus canciones ya se emitían en la radio local de Manzanillo, la CMKM. En este tiempo los temas de su música son de corte romántico, canciones que fueron grandes éxitos y que han pasado a formar parte del patrimonio de la música cubana. Algunas de ellas son: Quiero hablar contigo, Qué sé yo, Te vieron con él, Cuenta conmigo, Quién se lo iba a imaginar, Hay que decir adiós y Dejemos de fingir. Poco después comenzaría a grabar sus discos; en estas piezas ya se empiezan a tratar temas sociales y reivindicativos. Canciones como: Plan de machete, Este es mi pueblo y Pobre de mi Cuba denunciaban la situación que se vivía en Cuba por aquella época sin temer a la represión. Justo antes de la revolución En los años 50 se acompaña por el grupo Los Tradicionales (Santiago Martínez, Pedro Sosa y Rafael Lorenzo), publicándose sus trabajos bajo el nombre de Carlos Puebla y Sus Tradicionales. Su presencia en la radio y en la televisión nacionales se hace habitual. Aunque su escenario más querido en aquellos tiempos era el restaurante habanero de La bodeguita del medio donde interpretaba su obra sin cobrar ningún salario pero reconfortado en el buen ambiente allí existente. Tal como él mismo dice: (...) pasaba los ratos cantando con la barriga llena y el corazón contento. Este lugar le sirvió para conocer a otros muchos artistas e importantes personalidades. Y en eso llegó Fidel El 1º de enero de 1959 el triunfo de la revolución, iconizada con la entrada de Fidel en La Habana, influiría en la vida de Carlos Puebla tanto como en la de Cuba. Carlos se convierte en cronista. La guaracha Y en eso llegó Fidel es, tal como dice el título, un cambio en su creación, en su obra. Pasa a realizar canciones que tiene como destino el difundir los valores revolucionarios y las decisiones del gobierno de los barbudos. Canciones como La Reforma Agraria, Duro con él, Ya ganamos la pelea, Son de la alfabetización van haciendo de Carlos Puebla el embajador de la obra revolucionaria. En su canción De Cuba traigo un cantar muestra bien claro este papel de embajador que adopta. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol cantar de la vida nueva y del trabajo creador para el ensueño mejor cantar para la esperanza para la luz y el amor... En 1961 realiza lo que sería la primera gira por varios países que culmina con un gran éxito. Esto daría pie a muchas más giras, que extenderían su prestigio y fama desde el ámbito cubano a más de 35 países. En todas estas actuaciones está acompañado de los Tradicionales. En aquella época se le empezó a llamar Juglar de la Era Moderna. El éxito no fue motivo para olvidar sus orígenes. Volvía siempre que podía a su ciudad natal y no dejaba de participar en la celebración de las Semanas de la Cultura y las Jornadas de Homenaje a su amigo, el poeta Manuel Navarro Luna. En Manzanillo no dejaba de pasear por toda la ciudad y de actuar allí donde se lo pidieran. Su sitio preferido, como no podía ser de otra manera era La casa de la Trova, que hoy lleva su nombre, donde pasaba horas con sus amigos cantando y compartiendo su bebida predilecta, el Ron Pinilla. La partida de Ernesto Guevara, a seguir la lucha revolucionaria en otras tierras, impactó a Carlos Puebla de tal forma que la misma noche en que Fidel Castro dio a conocer la carta de despedida del argentino, Carlos, sin poder dormir, compusó su obra más conocida, Hasta siempre que se convertiría en un himno homenaje al heroico guerrillero que transcendería a todos los estilos de música y a casi todas las lenguas. Su muerte Una larga enfermedad terminó con su vida un 12 de julio de 1989. Para entonces su obra musical era inmensa. Había escrito más de setenta temas donde, con su característico sentido del humor, relata los temas más comunes y transcendentes. La enfermedad no pudo minar su sentido jovial. Su muerte se produjo en La Habana, y su tumba se encuentra en el cementerio de su ciudad de origen, Manzanillo, y en ella se puede leer: q\yo soy esto que soy un simple trovador que canta Discografía * 1969 - Y diez años van EP * 1971 - Ojo con la CIA / Todos los caminos Colectivos * 1971 - Saludo cubano Obra póstuma * 1997 - Cantarte Comandante * 1997 - La novia del feeling * 1997 - Toda una vida *1998 - Hasta siempre *1999 - Dos voces de América en un canto a Cuba * 1999 - Soy del pueblo * 2001 - Mis cincuenta preferidas. Vol. III * 2004 - El gran tesoro de la música cubana. Vol. IV * 2004 - Rebeldes Colectivos *1997 - ¡El Che vive! Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Puebla

“En su obra se reúnen las tres etnias conformadoras de la nacionalidad cubana: la europea, la africana y sobre todo la asiática, enfatizada en sus textos plenos de mordacidad y reflexión. Es el iniciador de la tendencia proletaria dentro de la poesía social cubana, en una época en que algunos poetas orientaban en forma clasista su creación lírica.” Regino Pedroso y Aldama (Unión de Reyes, Matanzas, 5 de abril de 1896 - La Habana, 7 de diciembre de 1983) poeta cubano, en sus comienzos modernista, fue el iniciador de la poesía de temática social en su país. Nació en Unión de Reyes, Matanzas, el 5 de abril de 1896. Abandonó los estudios a los 13 años de edad y trabajó como aprendiz de carpintero, en una fábrica de acero y en un taller ferroviario. En los años 1919 y 1920 publicó sus primeros poemas en El Fígaro, Castalia y Chic. En 1927 dio a conocer en el suplemento literario del Diario de la Marina el poema Salutación fraterna al taller mecánico, con el que se inicia la poesía de temática obrera en Cuba. En 1930 comienza a trabajar en la redacción del periódico La Prensa. También fue redactor y corrector de pruebas del periódico Ahora. Ese mismo año publica su primer libro, titulado Nosotros. Formó parte del consejo de dirección de la revista Masas, órgano de la Liga Antimperialista de Cuba. En 1935 fue condenado a seis meses de prisión, por razones políticas, junto con los demás integrantes del consejo de dirección de dicha revista. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Cuba en 1939 por su libro Más allá canta el mar. Ese mismo año apareció publicada su Antología poética (1918-1938). En 1955 publica el libro de versos El ciruelo Yuan Pei Fu, en el que rinde homenaje a sus ancestros chinos. Trabajó hasta 1959 en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Posteriormente fue consejero cultural de Cuba en la República Popular China y en México. En 1975 se reunió toda su poesía en el libro Obra poética, con un estudio introductorio de Félix Pita Rodríguez. Falleció en La Habana, en 1983. En su obra se reúnen las tres etnias conformadoras de la nacionalidad insular: la europea, la africana y la asiática, representadas por el propio poeta. Sus creaciones han sido traducidos al inglés, francés, ruso, portugués, chino, italiano, alemán, búlgaro y otros idiomas. Obras * Nosotros. Poemas. La Habana, Editorial Trópico, 1933. * Antología poética (1918-1938). La Habana, Imp. Molina, 1939. * Más allá canta el mar... Poema. La Habana, Imp. La Verónica, 1939. * Bolívar, sinfonía de libertad. Poema. La Habana, P. Fernández, 1945. * El ciruelo de Yuan Pei Fu. Poemas chinos. La Habana, P. Fernández, 1955. * Poemas. Pról. de Nicolás Guillén. Antología. La Habana, Eds. Unión, 1966. * Obra poética. «Regino Pedroso y la nueva poesía cubana», por Félix Pita Rodríguez. * La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1975. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Regino_Pedroso

José Agustín Acosta y Bello (Matanzas, Cuba, 12 de noviembre de 1886 – Miami, Florida, Estados Unidos, 12 de marzo de 1979) nació en la ciudad de Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Estudió leyes, y se graduó con el título de Doctor en Leyes. Ejerció la profesión en su ciudad natal mientras que alcanzó también una vida política de triunfos después de haber sufrido cárcel por su oposición al gobierno del presidente Gerardo Machado. Siempre se expresó y actuó de acuerdo a sus convicciones políticas y morales. A la caída de Machado, pasó a ocupar la gobernación provisional de la provincia de Mantanzas (1933-1934) y ejerció la secretaría de la presidencia durante el gobierno del presidente Carlos Mendieta. También fue electo senador de la República, y sirvió como tal de 1936 al 1944. Fue presidente del Partido Unión Nacionalista.

#Cubanos #Matanceros #SigloXIX #SigloXX

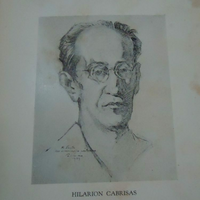

Hilarion Cabrisas nació en Matanzas en 1883 y murió en La Habana en 1939. Cursó sus primeros estudios en Barcelona, graduándose de bachiller en el Instituto de Matanzas. Durante algún tiempo trabajó con la compañía dramática de Enrique Borrás. De vuelta a Matanzas, participa en las tertulias que con el nombre de Areópago bohemio se celebraban en los bajos del Palacio Provincial. Se inicia en el periodismo en La Nueva Aurora, de Matanzas, y pasa después a La Correspondencia, de Cienfuegos. En 1917 se traslada a La Habana. Trabaja en El Día como jefe de redacción y también colabora en Diario de la Marina, Heraldo de Cuba, El Fígaro. Fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, del Círculo de Bellas Artes (de cuya Sección de Literatura era presidente al morir), de la Asociación de Escritores Americanos y de la Asociación de la Prensa, de la que fue secretario. En el Concurso Bracale (1918) fue premiado su libreto para ópera Doreya, el cual, con música de Eduardo Sánchez de Fuentes, fue estrenado en el Teatro Nacional de La Habana el 7 de febrero del mismo año.

Miguel Matamoros fue un músico y compositor cubano, nacido en Santiago de Cuba el 8 de mayo de 1894, muerto el 5 de Abril de 1971. Tuvo una gran contribución al desarrollo del son cubano, ritmo procedente de las zonas rurales del oriente de Cuba. En 1925, funda en Santiago de Cuba, con Siro Rodríguez y Rafael Cueto, la legendaria agrupación Trío Matamoros y realizan su primera grabación en disco en 1928. Promesa, Dulce embeleso, Elíxir de la vida, El trío y el ciclón, La mujer de Antonio y Mamá son de la loma son algunos de los temas creados por el trío.

Rolando Escardó. Poeta camagüeyano. Fundador en su provincia del Grupo Los Nuevos y del Grupo Yarabey. Se le recuerda además por su vinculación a actividades revolucionarias en la clandestinidad. Nació en Camagüey el 7 de marzo de 1925. Estudió la enseñanza primaria en su ciudad natal, donde transcurrieron sus primeros años de juventud. Su educación fue autodidacta. Trayectoria literaria Fundó en su provincia el Grupo Los Nuevos, que publicó una selección de versos de Martí (1953). En 1958 fundó el Grupo Yarabey. Durante sus prácticas revolucionarias en la clandestinidad, fue perseguido y sufrió prisión. Luego, en 1958, tuvo que abandonar el país y establecerse en Mérida, Yucatán. Después del Triunfo de la Revolución regresó a Cuba y fue designado teniente del Ejército Rebelde. Además, fue jefe de Zona de Desarrollo Agrario y organizó cooperativas de carboneros en la Ciénaga de Zapata. Practicó la espeleología. Poemas suysos aparecen en Ciclón y Lunes de Revolución. Muerte Cuando organizaba el Primer Encuentro Nacional de Poetas en 1960, que debía celebrarse en Camagüey, para recaudar fondos que propiciarían la compra de un avión de combate para defender la Revolución Cubana, un accidente automovilístico terminó con su vida. Con posterioridad a su muerte apareció publicado su poemario Jardín de piedras. Bibliografía activa Jardín de piedras en Islas. Santa Clara, 3 (3): 147-154, may.-ago, 1961). Libro de Rolando. Poesía. Pról. de Virgilio Piñera, La Habana, Eds. R. 1961. Las Ráfagas. (Poemas). Pról. de Samuel Feijóo. Santa Clara, Universidad Central de Las Villas, 1961. Referencias ecured.cu/index.php/Rolando_Escardó

Eugenio Florit y Sánchez de Fuentes Madrid, 1903 – Miami, 1999) Poeta cubano – español. Inseparable por contenido y vocación de la gran literatura cubana del siglo XX, la obra y la vida de Florit se desarrollaron en buena medida fuera de la isla, comenzando por su nacimiento europeo, hijo como era de una cubana casada con español. Florit es representativo del vanguardismo cubano de la década de 1930 y su personalidad poética se concentró principalmente en la Poesía pura.