Carmen Alardín (Tampico, Tamaulipas, 5 de julio de 1933 - Ciudad de México, 10 de mayo de 2014) fue una poetisa mexicana. Residió en en Monterrey, Nuevo León, por largas temporadas. Licenciada en Letras alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tuvo una Maestría en Letras Mexicanas. Hizo una especialización en el Goethe Institut de Múnich, Alemania. El amor, la vida y el deseo son los temas recurrentes en su obra de escritora. A los dieciséis años (1951) publicó su primer libro; El canto frágil y en 1953 confirma su talento en la obra Pórtico labriego. En 1984 recibió el Premio Xavier Villaurrutia de poesía,3 por su libro La Violencia del otoño y en 1991 la UNAM dio a conocer una selección de su obra poética en una disco de la colección Voz Viva de México. Su obra ha sido incluida en siete antologías de poesía mexicana e internacional.

#Mexicanos #Mujeres #SigloXX #SigloXXI

Ricardo sergio Tramontana Rodriguez/junin bs as Argentina 🇦🇷 15 de marzo de 1980/escribo poesía desde mis 19 años aproximadamente, año 1999/ He formado durante toda mi vida una biblioteca y colección bibliográfica de más de 2000 volúmenes desde el siglo XVIII al XXI,en muy diversos idiomas, Y de temas y materias muy diversas de mi interés, incluso primeras ediciones argentinas y europeas/mi otro gran interés es la ciencia y el coleccionismo numismatico ,o sea monedas y medallas;he formado durante casi toda mi vida una colección numismatica de monedas y medallas desde el siglo IV ac hasta el siglo XXI...,De 5000 piezas aproximadamente...,y de la mayoría de las naciones del mundo.../heredé la facilidad y el gusto por leer y escribir poesía de mi bisabuelo materno/Fausto Albecio Mansilla y Mansilla 1897-1952/conocido y reconocido poeta local de la ciudad de junin de antaño*

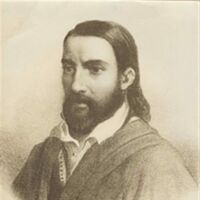

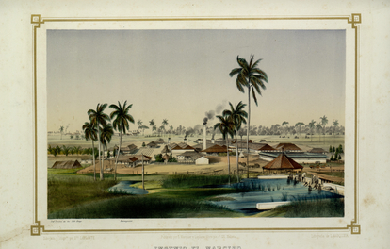

José Jacinto Milanés y Fuentes (16 de agosto de 1814 Matanzas, Cuba – Matanzas, 14 de noviembre de 1863) poeta, dramaturgo y ensayista cubano. Uno de los principales cultivadores del drama romántico en lengua española. Considerado como el primer ingenio poético cubano. Casi toda su creación se desarrolló desde 1835 y hasta 1843, periodo enmarcado en el romanticismo de la literatura española.

(SÉ QUE NO SON POEMAS) “Hay un lugar donde mueren porfin nuestras soledades donde nosotros pertenecemos con todas las libertades, en las esquinas en donde paran las penas de las ciudades, será nuestro loco paraiso de nostalgias y cuna de oscuridades. Soñamos la idea de un destino que guía todos nuestros pasos que cuida nuestras pobres almas de las glorias y los fracasos. Será cuando tenga que ser pero si es, que sea para siempre ayer mañana y pasado y todos los dias de diciembre.” (cita)

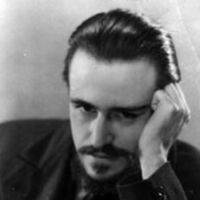

José Agustín Goytisolo Gay (Barcelona, 13 de abril de 1928 - Barcelona, 19 de marzo de 1999) fue un escritor español. Fue el hermano mayor de los también escritores Juan Goytisolo (n. 1931) y Luis Goytisolo (n. 1935). Perteneció a la llamada Generación de los 50 junto a escritores como Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Alfonso Costafreda o Carlos Barral ente otros, que tienen en común el compromiso moral o político y una renovada atención al lenguaje y la lírica. Nacido en Barcelona el 13 de abril de 1928 de familia burguesa, empezó Derecho en la Universidad de Barcelona, y terminó sus estudios en la de Madrid. Sus muchas depresiones le llevaron a suicidarse el 19 de marzo de 1999.

#Catalanes #Españoles #Suicidio

José María Andrés Fernando Lezama Lima, conocido sencillamente como José Lezama Lima (La Habana, 19 de diciembre de 1910 - La Habana, 9 de agosto de 1976) fue un poeta, novelista, cuentista y ensayista cubano. Su novela Paradiso ha alcanzado una gran repercusión internacional desde su publicación en 1966. Paradiso fue calificada por las autoridades cubanas dos años más tarde como "pornográfica" debido al tema de la homosexualidad en su trama y esto sirvió de antesala a la acusación por actividades contrarrevolucionarias en 1971 que le amargó los últimos años de su existencia.

Luis Rosales Camacho (Granada, 31 de mayo de 1910 – Madrid, 24 de octubre de 1992) fue un poeta y ensayista español de la generación de 1936, nacido en el seno de una familia muy conservadora. fue miembro de la Real Academia Española y de la Hispanic Society of America desde 1962 y obtuvo el Premio Cervantes en 1982 por el conjunto de su obra literaria.

Bernardo Santiago Angeles (1990- ) Pintor y escritor mexicano, nacido el 30 de Marzo de 1990 en el Municipio de Francisco I. Madero (Hidalgo). ¿Porque escribo? Falta leer solo mis versos para darte cuenta de que no soy un gran escritor, de que si escribo es para satisfacer mis deseos, para llenar un hueco existente en mí y hacer una bitácora o registro de anécdotas, recuerdo o sueños, que en algún momento de mi vida han llegado fugazmente y así como llegaron se fueron. Mis versos, son bruscos, toscos, mal escritos y en ocasiones de mal gusto, pero he aprendido en esta vida que tengo que hacer lo que me gusta, sin importar si lo hago bien o no. Es por esta razón que escribo y lo seguiré haciendo buscando siempre mi gozo personal y dejando en segundo termino el ajeno. ................

Enrique José Varona (Camagüey, 13 de abril de 1849 – La Habana, 19 de noviembre de 1933) fue un escritor, filósofo, pensador, pedagogo, militar y político cubano que participó en la Guerra de los Diez Años y muchos años después fue vicepresidente de Cuba. Cursó su primera enseñanza en su provincia natal y poco después en La Habana. En 1868 al estallar la Guerra de los Diez Años se incorpora al campo de batalla, al finalizar ésta en 1878 con el Pacto del Zanjón, se une al movimiento autonómico y reinicia sus actividades literarias las que se vuelven más intensas. Dicta y publica en La Habana sus célebres «Conferencias Filosóficas sobre Lógica, Psicología y Moral». Más tarde ante el fracaso de su gestión como diputado a las Cortes de España representando a Cuba, rompe con el autonomismo. A solicitud de José Martí en 1895, asume en Nueva York la redacción del periódico Patria, órgano oficial del independentista Partido Revolucionario Cubano (PRC), y en 1896 pronuncia la conferencia titulada «El Fracaso Colonial de España». Durante la ocupación norteamericana desempeña el cargo de secretario de Hacienda y posteriormente el de Instrucción Pública y Bellas Artes, implantando la modernización de la enseñanza mediante el Plan Varona.

Juan Boscán Almogávar (o Joan Boscà i Almogáver) (Barcelona, 1492 - Perpiñán, 1542), poeta y traductor español del Renacimiento, conocido fundamentalmente por haber introducido la lírica italianizante en la poesía en castellano junto con Garcilaso de la Vega. Asimismo, tradujo al español El Cortesano de Baltasar de Castiglione. De familia noble, recibió una excelente formación humanística y sirvió en la Corte de los Reyes Católicos y después en la del emperador Carlos I de España. Fue preceptor del Duque de Alba. En la Corte conoció a otro gran poeta amigo suyo, don Diego Hurtado de Mendoza; éste le dirigió la famosa Epístola a Boscán. El caballero catalán se casó con una culta dama valenciana, doña Ana Girón Rebolledo. Viajó a Italia como embajador español. Allí encontró al caballero toledano Garcilaso de la Vega, con quien entabló una gran amistad; seguramente al aprecio que Boscán sentía por la obra del poeta valenciano Ausiàs March se deben las reminiscencias de éste que hay en algunas de las composiciones del poeta toledano. Boscán, que había cultivado con anterioridad la conceptuosa y cortesana lírica cancioneril, introdujo el verso endecasílabo y las estrofas italianas (soneto, octava real, terceto encadenado, canción en estancias), así como el poema en endecasílabos blancos y los motivos y estructuras del Petrarquismo en la poesía castellana. Se persuadió de ello en una conversación mantenida en 1526 con su amigo, el embajador veneciano y humanista Andrea Navagiero, en los jardines del Generalife, en Granada, como contó él mismo, ya que éste le animó a intentar esa experiencia poética, y convenció de esta novedad también a sus amigos Garcilaso de la Vega y don Diego Hurtado de Mendoza y escribió el manifiesto de la nueva estética italianizante del Renacimiento en la siguiente epístola incluida como prólogo en uno de sus volúmenes de poesías: Estando un día en Granada con el Navagero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia: y no solamente me lo dijo así livianamente, mas aún me rogó que lo hiciere... Así comencé a tentar este género de verso, en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas paerticularidades diferentes del nuestro. Pero fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Mas esto no bastara a hacerme pasar muy adelante, si Garcilaso, con su juicio -el cual, no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo ha sido tenido por cosa cierta- no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces este propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos en esto más fundadamente. Epístola nuncupatoria de Juan Boscán a la duquesa de Soma Otros caballeros, sin embargo, tenían un concepto más nacionalista del Renacimiento, como por ejemplo Cristóbal de Castillejo, e hicieron ver amablemente su disconformidad en sátiras contra el nuevo estilo. La novedad del endecasílabo, sin embargo, arraigó al lado del octosílabo como el verso más usado en la lírica española y desde entonces el dodecasílabo, con un ritmo machacón y menos flexible que el del endecasílabo, fue arrinconado y preterido en favor del endecasílabo cuando había que tratar temas importantes. La poesía castellana quedó así enriquecida con nuevos versos, estrofas, temas, tonos y recursos expresivos. El poema Hero y Leandro de Boscán es el primero que trata de temas legendarios y mitológicos clásicos. Por otra parte, su Epístola a Mendoza introduce en España el modelo de la epístola moral como un género poético imitado de Horacio, donde se expone el ideal del sabio estoico con su prudente moderación y equilibrio. Estudios modernos han desterrado que la idea infundada de la dureza y sequedad de sus versos con el pretexto de que no era un hablante nativo de castellano. Fuera de un amplio cancionero petrarquista, Boscán demostró su dominio del castellano traduciendo además Il libro del cortegiano (1528) del humanista italiano Baldassare Castiglione con el título de El Cortesano (1534) en una modélica prosa renacentista esmaltada de germinaciones ciceronianas. Además, preparó la edición de las obras de su amigo Garcilaso de la Vega junto a las suyas, si bien murió antes de poder culminar el proyecto, por lo que su viuda imprimió la obra en 1543 en el taller de Carles Amorós, en Barcelona, con el título Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Boscán

Adriano del Valle (Sevilla, 18 de enero de 1895 – Madrid, 1 de octubre de 1957), poeta español. Adscrito a la generación de 1927, la mayor parte de sus obras permanece dispersa en periódicos y revistas. Ganador de numerosos juegos florales. Recibió el Premio Nacional de Poesía (España) en 1933 por Mundo sin tranvías.

Jorge Manrique (Paredes de Navas, España, h. 1440 - Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, id., 1479) Poeta castellano autor de las célebres Coplas a la muerte de su padre, máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV y una de las mejores elegías de la literatura española. Miembro de una familia de la nobleza más rancia de Castilla (era hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la orden de Santiago, y sobrino del poeta Gómez Manrique), Jorge Manrique compaginó su afición por las letras con la carrera de las armas, participando junto a su padre en las luchas que precedieron al ascenso de los Reyes Católicos. Ambos pertenecían a la orden de Santiago, y combatieron del lado de Isabel la Católica contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Pereció a causa de las heridas recibidas durante al asalto al castillo de Garcimuñoz, en el feudo del marqués de Villena. La poesía de Jorge Manrique se sitúa dentro de la corriente cancioneril del siglo XV. Su producción poética menor, reunida en un Cancionero, está formada por medio centenar de composiciones breves, en su mayor parte de tema amoroso, que siguieron los cánones trovadorescos y cortesanos de finales de la Edad Media. Más originales son sus piezas burlescas, como las "Coplas a una beoda" o la titulada "Convite que hizo a su madrastra”. Las Coplas a la muerte de su padre Pero la celebridad de Jorge Manrique se debe fundamentalmente a las Coplas a la muerte de su padre, su obra maestra, compuesta a raíz del fallecimiento de don Rodrigo (1476) y publicada en 1494 en Sevilla con el título Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el Maestre don Rodrigo. Esta elegía pertenece a la tradición medieval de la ascética cristiana: contra la mundanidad de la vida, postula una aceptación serena de la muerte, que es tránsito a la vida eterna. Sin embargo, apunta ya una idea original que preludia la concepción renacentista del siglo siguiente: aparte de la vida terrenal y la vida eterna, Manrique alude a la vida de la fama, a la perduración en este mundo en virtud de una vida ejemplar que permanece en la memoria de los vivos. Tras un primer bloque en el que medita sobre la brevedad de la vida, el paso del tiempo y la muerte, la atención del autor se centró en las figuras desaparecidas de su pasado inmediato, como Juan II, Enrique IV o Álvaro de Luna, para concluir con un repaso de las virtudes morales del maestre y su diálogo final con la Muerte. De este modo, la lírica castellana pasó del concepto abstracto de la muerte a su presencia histórica y a su dimensión particular, en un movimiento de flujo temporal que es uno de los grandes hallazgos del poeta. Las Coplas se apartaron de los tópicos macabros tan abundantes en la literatura moral de la época y consiguieron alcanzar una extraordinaria hondura emotiva. También destacaron por evitar todo exceso erudito o retórico: el estilo posee una elegante sobriedad, fruto del empleo de los vocablos más sencillos y pertenecientes al habla patrimonial. Exponente de esta búsqueda de simplicidad es la elección de una forma estrófica menor, las coplas de pie quebrado (que, por la popularidad de la obra, pasarían a llamarse coplas manriqueñas). Cada copla está formada por dos sextillas de pie quebrado (8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c, con rima consonante). El tono exhortativo característico del poema refuerza la gravedad de los versos, en una evocación serena del tiempo pasado. En el desarrollo del poema pueden apreciarse tres partes. La primera (coplas I-XIII) es una exposición doctrinal en la que, de acuerdo con los principios de la religión cristiana y con la mentalidad medieval, se señala el nulo valor de la vida humana terrenal (sometida a los vaivenes de la fortuna y al poder destructor del paso del tiempo y de la muerte), destacándose en cambio el valor de la vida eterna en el más allá, que se alcanza mediante la virtud y el cumplimiento de las obligaciones propias del estado social. Dentro de esta primera parte, las tres primeras coplas exhortan al lector a tomar conciencia de la temporalidad y de la naturaleza efímera de la vida terrenal. La vida y sus placeres pasan rápidamente (coplas I-II) y terminan en la muerte (III), que iguala a "los que viven por sus manos / e los ricos". En la Invocación (coplas IV-VI), en lugar de dirigirse a las musas paganas, como otros poetas de su época, el autor se encomienda significativamente a Jesucristo (IV) y expone su concepción cristiana de la existencia (V-VI): nuestra vida terrenal, breve y llena de sufrimientos, es el medio (camino) para alcanzar la vida eterna y la felicidad en el más allá. Y alcanzaremos esta vida eterna mediante la práctica de la virtud y el cumplimiento de las normas de la moral cristiana, obrando "con buen tino", "como debemos". Las coplas VII-XIV invitan a considerar la futilidad de los bienes terrenales, que son inevitablemente destruidos por el paso del tiempo o la fortuna (copla VIII). El paso del tiempo acaba con la hermosura y la fuerza de la juventud (IX); la pureza de los linajes se pierde (X), y las riquezas y la posición social están sujetas a la fortuna (XI). Y aunque tales bienes durasen toda la vida, carecerían igualmente de valor por su brevedad, que se contrapone a los sufrimientos eternos del infierno (XII), por lo cual perseguir ciegamente placeres y riquezas es caer en una trampa (XIII). La segunda parte (coplas XIV-XXIV) es una ilustración de la doctrina expuesta en la primera. El nulo valor de la vida y de los bienes terrenales (riquezas, placeres, linaje) se ejemplifica mostrando los efectos del paso del tiempo, la fortuna y la muerte sobre una serie de personajes poderosos: de nada les sirvió su poder ante la muerte, que los trató igual que "a los pobres pastores / de ganados" (XIV). El autor renuncia a poner ejemplos de épocas antiguas; "lo de ayer", la historia reciente, le proporciona ejemplos suficientes: El rey Juan II y los Infantes de Aragón (coplas XVI-XVII), Enrique IV (coplas XVIII-XIX), don Alfonso (XX), don Álvaro de Luna (XXI) y los maestres Juan Pacheco y Pedro Girón (XXII). Terminada la lista, el poeta se dirige en apóstrofe a la Muerte para destacar su inmenso poder destructor, ante el que no hay defensa posible (XXIII-XXIV). Como último de los personajes de la serie anterior, y por lo tanto como nueva y última ilustración de las doctrinas expuestas en la primera, la tercera parte (coplas XXV-XL) se centra en la figura del padre del autor, don Rodrigo Manrique. Se inicia con el elogio fúnebre de don Rodrigo; el poeta exalta primero sus virtudes de modo directo o mediante comparaciones con personajes históricos (coplas XXV-XXVIII) y luego repasa elogiosamente los principales hechos de su vida (XXIX-XXXII). Al elogio fúnebre le sigue un diálogo entre don Rodrigo, próximo a morir, y la Muerte personificada (coplas XXXIII-XXXIX). Inicia el diálogo la Muerte, que expone de nuevo el concepto cristiano de la existencia y afirma que don Rodrigo merecerá la vida eterna por la conducta ejemplar que siempre ha observado. En su respuesta, don Rodrigo acepta su final con modélica resignación cristiana y eleva una oración a Jesucristo rogándole el perdón de sus pecados. En la última copla, el poeta relata con máxima simplicidad el momento de su muerte y halla nuevo consuelo en el recuerdo del difunto. Referencia Biografías y Vidas - www.biografiasyvidas.com/biografia/m/manrique.htm

RAFA DEDI (RAFAEL DE DIOS GARCÍA), poeta y actor, Riaguas de San Bartolomé (Segovia), año 1957. Su pueblo natal (...donde cuidan ganado y labores/ unos hombres sin nombre que nombro.); Segovia, donde estudió ( Libro Segovia, mis raíces); Leganés, donde pasó parte de su vida (Revista Taller Literario; libro Como ángeles sin alas, junto a su gran amigo Pedro Cordero Alvarado, extraordinario poeta y heraldista, que le cita en la página 604 de su reciente libro de memorias titulado “Infinito es Mujer”, etc.), Menorca (Libro Mar azul, mar negra) y Ayllón son los lugares en los que escribió la mayor parte de su obra. Sus paisajes y gentes le sirvieron como fuente de inspiración Fue corresponsal y colaborador de “El Adelantado de Segovia”. Incluido en numerosas obras antológicas (Antología 50 poetas contemporáneos de Castilla y León , etc.), es miembro de varias asociaciones y grupos culturales y colabora asiduamente en revistas y periódicos. Algunos poemas de su libro Poemas a las cosas aparecen en los libros de lecturas (Calidoscopio, 4º y Perinola 5º de Primaria) de la editorial EDELVIVES y en los libros Idioma y Fantasía 4º, Idioma y Fantasía 5º y Aplausos 4º, que publica la editorial DISTRIBUIDORA NORMA en Puerto Rico. Galardones Primer Premio “Villa de Leganés (Leganés, Madrid, 1981) con Nací para ser libre. Primer Premio “AGA” (Bilbao, 1984) con Corazones arrecidos. Primer Premio AGA (Bilbao, 1986) con Estación de penuria. Primer Premio AGA (Bilbao, 1992) con Hombres de polvo. Mención Honorífica “Ciudad de Miranda” (Miranda de Ebro, Burgos, 1995) con De los sotos al páramo. Primer Premio “Sindicato Nacional de Escritores Españoles” (1995) con "Poemas a las cosas". “Medalla de Oro de San Isidoro de Sevilla” (Sindicato Nacional de Escritores Españoles, 1998). Obra literaria Ha publicado los siguientes libros: Poe (1980); Nací para ser libre (1981); Segovia, mis raíces (1983); La promesa (1987); Hombres de polvo (1992); Si no fuera por ti (1994); Poemas de abatimiento (1995); De los sotos al páramo (1996); Poemas a las cosas (1996); Mar azul, mar negra (1998), Rafa Dedi, poemas (2000), Vivir con vida (2010), Cuando pongo “Te quiero” (2012). Sobre su obra Rafa Dedi es un pozo enorme de contenidos profundos. Ramón Espinar Gallego, Alcalde de Leganés y, poco después, Presidente de la Asamblea de Madrid. Prólogo del libro “Como ángeles sin alas”, 1981. El autor ha pretendido y afortunadamente conseguido plasmar toda la emoción, todo el encanto, toda la nostalgia de los campos enfermos y sedientos: “Segovia es soledad, tierra desierta./ Engendro de futuros emigrantes/ Y pasto de vejez y de miseria” Luis Mínguez “Orejanilla” (poeta, crítico, antólogo, articulista...). Prólogo del libro “Segovia, mis raíces”, 1983 Un poeta puro de nuestra tierra, que sabe interpretar las representaciones del espíritu de forma intimista y sincera, con desnudez de alma y con la riqueza melódica necesaria para que sus versos, uno a uno, vayan calando en la sensibilidad del lector. Pablo Martín Cantalejo, director de “El Adelantado de Segovia”, 1987. Prólogo del libro “La promesa”. Rafael de Dios García es, ante todo, hombre de la tierra, él está orgulloso de serlo, porque se encuentra muy a gusto en contacto con la Naturaleza, a la que vive intensamente. Conoce la vida de la gran urbe, donde se ha movido en medios literarios y artísticos, pero ha preferido volver a sus orígenes. Rafael de Dios, en éste por ahora su último libro, “La promesa”, se reafirma como amante de lo natural, de todo lo que hay de sencillo y de vivo en torno a nosotros. Rafael de Dios, con su poesía reflexiva, cálida, canta a todo lo que ven sus ojos, todo tiene algo de encanto y de nuevo para él. Todo lo que significa progreso le sirve igualmente, porque Rafael de Dios, ni en sus ideas ni en su poesía es estático, sino todo lo contrario; lleno de vitalidad, de ideas, de deseos de hacer, canta con su poesía risueña a todo y a todos. “El Adelantado de Segovia”, viernes 18 de marzo de 1988, pág. 5. “A veces intentan olvidar, porque el olvido es una pena que no se llora”. Una pena que no se llora. ¿Cómo coño consiguen los poetas decir tanto con tan pocas palabras? 7 de octubre 2005. Blogs 20minutos. Manolo Saco, periodista. Rafa, con más nostalgia que nadie por estos parajes un día cultivados y hoy preteridos y a la buena de Dios, restaña su pecho magullado así: “Trago viene, trago va,/ que se beben los sudores/ y que no les saben mal” Se refiere a aquellos duros agricultores de las tierras negras y rojas que ya no volverán. Al bolsillo de la camisa lo sublima con esta hermosa y virguera cuarteta: “Bolsillo de la camisa:/ de ti tengo celos yo,/ pues quisiera estar tan cerca/ como tú del corazón”. Apuleyo Soto, “Por el Duratón al Duero”, 2006. Pág.77. Frases célebres de Rafa Dedi: El olvido es una pena que no se llora. El refugio no evita la tormenta. El que llora de verdad, llora más que lágrimas. Más frases: http://www.frasesgo.com/autores/frases-de-rafa_dedi.html Página web: http://rafadedipoetayactor.wordpress.com/ http://www.catedramdelibes.com/autores.php?id=1212 http://www.poesi.as/pcrafded.htm http://www.poesiacastellana.es/poemas.php?id=Dedi,Rafa Correo electrónico: rafadedi@hotmail.es

Rosario Sansores Prén (Mérida, Yucatán; 25 de agosto de 1889 — Ciudad de México; 7 de enero de 1972) fue una poetisa mexicana, conocida por obras como "Cuando tú te hayas ido", poema que sirvió de base al pasillo "Sombras", musicalizado por el compositor ecuatoriano Carlos Brito Benavides. Nació en un hogar acaudalado, hija de Juan Ignacio Sansores Escalante y Laura Prén Cámara, quienes intentaron disuadirla de escribir poesía a corta edad. A los catorce años de edad se casó con el cubano Antonio Sangenis y se mudó a La Habana, donde viviría por veintitrés años. Durante el tiempo que vivió en Cuba se dedicó a escribir artículos sobre temas sociales en periódicos y revistas. En 1911 empezó a publicar sus libros de poesía, la mayoría firmados con seudónimos

María Josefa Mujia (n. Chuquisaca; 1812 – 1888) conocida también como la Ciega, es considerada una de las primeras poetisas del romanticismo en Bolivia, escribió versos de dolor y de tristeza en la intimidad de su hogar. Perteneció a la época denominada romanticismo en el siglo XIX y destacó a lado de Manuel José Cortés, Néstor Galindo, Adela Zamudio, Ricardo Mujía y Nataniel Aguirre. Ciega a los catorce años y ajena, por tanto, a todas las sensaciones que procura la vista, su exquisita sensibilidad le ayudó a crearse un mundo interior de belleza y de bondad que supo exteriorizar en sus numerosas poesías. Es considerada la primera mujer escritora de Bolivia, tras su independencia.

#Bolivianos #Mujeres #SigloXIX

JOSÉ SANTIAGO -Poeta ante todo- : Nace en Almuñécar (Granada) 1963 * España * (Gestor Cultural, Escritor, fotógrafo artístico, diseñador gráfico, poeta, pintor, Embajador de Paz - España (WIP), Embajador de la Palabra (FCES), Embajador Cultural Internacional (CIESART), Embajador Int. Del F. Mundial de Literatura por la Paz y los Derechos Humanos (WLFPH). Promotor Cultural: fundador, coordinador de eventos culturales, Gacetas Literarias, Encuentros de las Artes. Autor de 8 libros publicados: * "TÚ O LA ESPUMA: poema al atardecer", con prólogo de Manuel Alvar, exdirector de la Real Academia Española. I.S.B.N. 84 85764 75 7. * HURGANDO SILENCIOS, I.S.B.N. 84- 607- 2085- 6. * AMONTONANDO ESTELAS, I.S.B.N. 84- 607-2086-4 * AMONTONANDO ESTELAS - Segunda Edición - Libro solidario con Unicef - Depósito Legal GR-939-2014 * ALMA GITANA (que años atrás leyera Luis Rosales, “vacilando de paisano granaíno” a sus compañeros de la Real Academia) con I.S.B.N. 84- y con el Registro de Propiedad Intelectual 1317. * ENTREAZULES, edición solidaria con F.E.D.E.R (Federación Española de Enfermedades Raras - coautor- Dep. Legal: GR 556-2014 * KITTY POEMA A ANA FRANK, Edición por el Fomento de la Lectura Gratuita – Dep. Legal: GR 1725-2015 * HUIDA O POSE DE SIRENA, Edición por el Fomento de la Lectura Gratuita – Dep. Legal: GR-131-2016. *VERSOS DE LUNA, Edic. Fom. Lect. Grat. Dep. Legal: GR 691-2017 En preparación su nuevo libro “Se Adentra” título no definitivo. Los libros de José Santiago, son de acceso gratuitos al considerar que la cultura debe de estar al alcance de todos y, por lo general, destinados a fines solidarios. JOSÉ SANTIAGO (escritor, fotógrafo artístico, poeta, pintor...) Fundé la Agrupación de Jóvenes Poetas. El 12 de julio de 1986 se estrena mi obra Alma Gitana. Dirijo durante cuatro años la Gaceta Literaria, fundando, coordinando y dirigiendo posteriormente la Gaceta Literaria de Mnemosine, fundo, colaboro y dirijo Libertad de Expresión. Se me nombró presidente de la delegación en Granada y presidente de Cooperación Cultural y Publicaciones del Sindicato Nacional de Escritores, desde donde fui galardonado en la Décima edición de premios Iberoamericanos de Poesía. He colaborado en diversas publicaciones, a Encuentros de Poesía, en la Semana Cultural de la AED de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Voluntariado Cultural de la Junta de Andalucía, etcétera. Así como fundé, dirigí y participé también con fotografías artísticas y mis pinturas en los Encuentros de las Artes. He colaborado en Radio y fui redactor de la Televisión Local de Almuñécar. Durante mi residencia en Madrid, compartí con Rafael Alberti, entablando entrañable amistad con Luis Rosales, Gabriel Celaya, Manolo Rivera, Javier Sanmartín, entre otros (Juan de Loxa, José Martín Recuerda, Ángel Cobo...) Publicaciones: numerosas en las Gaceta Literaria y la de Mnemosine, crítica literaria, artículos periodísticos en varios medios, en Granada Costa, Newipens Romaní, en Libertad de Expresión y otros. Libros Publicados: "TÚ O LA ESPUMA: poema al atardecer", con prólogo de Manuel Alvar, exdirector de la Real Academia Española. I.S.B.N. 84 85764 75 7. HURGANDO SILENCIOS, I.S.B.N. 84- 607- 2085- 6. AMONTONANDO ESTELAS, I.S.B.N. 84- 607-2086-4 y ALMA GITANA (que años atrás leyera Luis Rosales, “vacilando de paisano granaìno” a sus compañeros de la Real Academia) con I.S.B.N. 84- y con el Registro de Propiedad Intelectual 1317. En la actualidad estoy trabajando en una novela y concluyendo otras obras poéticas. * NOTA: BUSCO EDITORIAL SERIA PARA FUTURAS EDICIONES DE MIS LIBROS PUBLICADOS EN OTROS PAISES

.jpeg?locale=es)

Vicente Gerbasi (Canoabo, Carabobo); 2 de junio de 1913 - Caracas, Venezuela; 28 de diciembre de 1992) fue escritor, poeta, político y diplomático venezolano, considerado el poeta contemporáneo venezolano más representativo y uno de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista, además de ser de los escritores más influyentes del siglo XX en Venezuela, así como de los más reconocidos. Miembro del Grupo Viernes, uno de los más notorias sociedades poéticas de Venezuela, Gerbasi no sólo lograría convertirse en su máximo exponente, sino que además se desenvolvería en una extraordinaria carrera política y diplomático, siendo miembro fundador del Partido Democrático Nacional junto con Rómulo Betancourt, Agregado Cultural de la embajada Venezolana en Bogotá, Cónsul de Venezuela en la Habana y Ginebra, Consejero Cultural de la Embajada Venezolana en Chile y Embajador de Venezuela en Haití, Israel, Dinamarca, Noruega y Polonia. Biografía Vicente Gerbasi nació el 2 de junio de 1913 en Canoabo, pequeña población del estado Carabobo, en Venezuela; hijo de los inmigrantes italianos Juan Bautista Gerbazi y Ana María Federico Pifano, quienes se habían establecido en esa región venezolana. Realizó estudios primarios y secundarios en Italia. En 1937 funda el Grupo "Viernes",conjuntamente con los poetas Pascual Venegas Filardo, Luis Fernando Alvarez, José Ramón Heredia, Oscar Rojas Jiménez, Ángel Miguel Queremel, Otto de Sola y el crítico Fernando Cabrices. Ese mismo año publica su primer libro de poesías, Vigilia del Náufrago. En 1968, Gerbasi gana el Premio Nacional de Literatura. Se desempeñó como diplomático en Colombia, donde comenzó su carrera diplomática en 1946 como Agregado Cultura luego en Cuba, Suiza y Chile. En 1959 fue designado Embajador en Haití, posteriormente en Israel (1960), luego en Dinamarca y Noruega (1964)y en Polonia (1969). Vicente Gerbasi es considerado el autor más representativo de la poesía venezolana contemporánea. En su libro de ensayos "Creación y Símbolo", el propio Gerbasi ha expresado: "En poesía las palabras no poseen un valor justo,filológico,etimológico,sino que adquieren un valor múltiple,que escapa a la lógica corriente del lenguaje". Existe en la escritura de Gerbazi una intensa investigación del lenguaje para inquirir en las peculiaridades entrañables del país. Su propósito consiste en señalar una posible identidad, pero sin fijarla en esquemas inflexibles, sino destacando sus connotaciones mágicas y su cosmogonía poética, entonces su lenguaje se hace necesario y eficaz para nombrar ese universo. En "Poema de la noche" de 1943, Gerbasi muestra estados subjetivos que alcanzan a objetivarse y concretarse en hechos reales o fenómenos naturales: "¡Haz grande mi tristeza,/misterio de la noche!/Que pase como un viento/por las sombras del campo/coronando los montes/de nieblas solitarias/tañendo en las aldeas/arpas de eternidad". Es la subjetivación que se concreta en el mundo real: "En la hierba tostada por el día, el sueño del caballo/nos rodea de flores,como el dibujo de un niño". En 1945 Gerbasi publica su libro más esencial y conocido: Mi padre el inmigrante. Se trata de un extenso poema integrado por treinta cantos basados en un mismo hilo temático: La figura mítica del padre a través de la cual opera la emoción frente al paisaje. Mi padre el inmigrante plantea enigmas metafísicos, recrea supersticiones, climas, espantos, mitos, leyendas, costumbres rurales, toda una flora y fauna fascinante y mágica. Gerbasi ha sido traducido al francés, al inglés, al italiano,al portugués, al danés, al sueco, al rumano al hebreo, al árabe y al chino. Falleció el 28 de diciembre de 1992. Obras * Vigilia del náufrago, 1937 * Bosque doliente, 1940 * Liras, 1943 * Poemas de la noche y de la tierra, 1943 * Mi padre, el inmigrante, 1945 * Tres nocturnos, 1947 * Poemas, 1947 * Los espacios cálidos, 1952 * Círculos del trueno, 1953 * La rama del relámpago, 1953 * Tirano de sombra y fuego, 1955 * Por arte del sol, 1958 * Olivos de eternidad, 1961 * Retumba como un sótano del cielo, 1977 * Edades perdidas, 1981 * Un día muy distante, 1987 * El solitario viento de las hojas, 1990 * Iniciación a la intemperie, 1990 Referencias http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Gerbasi

#Venezolanos Brillante de exponente la lírica vanguardista

CURRÍCULUM LARA RIBERO Lara Ribero, Poeta y Escritora marplatense de estilo dramático. Su obra poética se caracteriza por la fuerte descripción de las imágenes, las que combina con un romántico lirismo, que van desde lo pasional a lo erótico, mostrándonos una poesía fuerte e intimista, la que encuentra su profundidad en el sentimiento genuino de un mundo crudo y real, encontrando en la rima un estilo armónico que sabe conjurar a través del ritmo, la metáfora y las imágenes, las que aún en sus versos blancos se puede ver la musicalidad de su estilo clasista sin apartarse de ese realismo visceral que la define como una escritora poseedora de una poesía acabada y pulcra de estilo carnal y dramático. PREMIOS Premio Mujer año 2003 y 2004 otorgado por el Club de Leones Mar del Plata Premio “Fondo Editorial Bonaerense” por sus Aportes a las Letras y la Cultura Premio Faro de Oro Vip Mención de Honor a la Labor Humanitaria Premio Editorial Amarú Escritoras Nobeles Premio “Residentes de Bragado” Mención de Honor Premio Training Time a la Cultura 2014 Premio Trining Time a la Cultura 2016 Innumerables premios en diferentes concursos nacionales en Poesía y Cuento DESEMPEÑOS CULTURALES Miembro del Consejo Municipal de Cultura Jurado Asesor Estrella de Mar Integrante Festival de Cine Mar del Plata Jurado en la Bienal de Arte Joven Jurado Juegos Bonaerense en Literatura y Comics Jurado en VII-VIII-IX-X.XI- Edición de Poesía Ilustrada Colaboradora Suplemento literario Diario La Capital Columnista Portal Literario Internet Coordinadora Taller Literario “Almafuerte” Coordinadora Taller de Recitado y Declamación Poesía Coordinadora Taller de Declamación y Oratoria Creadora del Grupo Literario Yo-Poeta Creadora y Coordinadora del Club-Taller de Lectura “Almafuerte” TRABAJOS DE PROLOGADOS “Recuerdos” “El Cazador Nocturno” “Mi vida como Miope” “A Flor de Piel” “Luces en la Noche” 2ª Edición EXPOSICIONES “El Cántaro” “El Amor…Entre lo Cursi y lo sublime” “Yo Poeta” “La Faraona” “Poesías y Cuentos Cortos” “Los 7 Pecados Capitales” “Las Sagradas Escrituras” “Amores Perros” “Señores…Yo Soy el Tango” “Verdades Ocultas” “El Beso” “Tierra Oscura” “Latidos” SALONES DE EXPOSICIONES Asociación Empleados de Casinos “Sala Italo Grasi” Casino del Mar “Sala Bristol Restó” Museo del Mar “Sala de Arte Contemporáneo” Biblioteca Ñusta de Piorno Hotel Costa Galana “Galería del Mar” Hotel Santa Teresita Hotel Latinoamericano (Mar de Ajó) Museo Cleto Cioccinni Instituto Movilizador - IMFC FERIA DEL LIBRO EN MAR DEL PLATA Desde la 1º Edición hasta 11º Edición 2015 ESPECTÁCULOS DE RECITADO “Bajo la Luna Gitana” “Noches de Poesía y Saxo” “Día Mundial de la Poesía” “Cicatrices” PROYECTOS SOCIALES Capacitación en la Prevención del Suicidio al personal de la Penitenciaría de Batán Capacitación en la Prevención del Suicidio a los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres Charlas y Cursos orientados en la Crisis y Prevención del Suicidio PROYECTOS CULTURALES “Homenaje a Federico García Lorca” “Homenaje a la Lirica Universal” “Mis versos sobre la Pared” “Recítame esos Versos” 1º Encuentro Nacional de Poetas y Recitadores Club-Taller de Lectura “Almafuerte” PÁGINAS Y BLOG LITERARIOS Lara Ribero Poeta y Escritora La Rima Aún Respira Empezando por Adán Yo-Poeta Poetalia Poemas del Alma Poemas Poetas Escritas Poeticous

Juan Luis Panero Blanc (Madrid, 1942) es un poeta español. Hijo del poeta Leopoldo Panero (1909–1962) y Felicidad Blanc (1913–1990), hermano del poeta Leopoldo María Panero (1948) y Michi Panero (1951–2004) y sobrino del poeta Juan Panero (1908–1937), creció en el seno de una familia acomodada recibiendo educación en El Escorial y luego en Londres. Su espíritu rebelde y viajero lo llevó a deambular por diferentes países de América, dándole la oportunidad de conocer a grandes escritores como Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Juan Rulfo entre otros. Su poesía completa (1968–1996) está recogida en un volumen de la editorial Tusquets y algunas de sus conferencias, en particular la que recoge su relación con Luis Cernuda, están incluidas bajo el título de «Páginas sobre cine y poesía» en el libro Después de tantos desencantos. Vida y obra poéticas de los Panero, de Federico Utrera (Ed. Festival Internac. de Cine de LPGC, 2008). Ha preparado además antologías de poetas como Leopoldo Panero, Pablo Neruda y Octavio Paz y ha reunido selecciones de Poesía colombiana (1880–1980) y Poesía mejicana contemporánea. Vive en Gerona desde 1985. Obra poética Su irrupción en la poesía española contemporánea se inició en 1968 con la publicación del libro A través del tiempo, al que siguieron, luego, Los trucos de la muerte, en 1975; Desapariciones y fracasos, en 1978; y Juegos para aplazar la muerte, en 1984. Antes que llegue la noche (1985) le permitió obtener el Premio Ciudad de Barcelona. En 1988, con «Galerías y fantasmas», obtuvo el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe. Sin rumbo cierto, XII Premio Comillas de Biografía, Autobiografía y Memorias, y Enigmas y despedidas, publicado en 1999, son sus últimas producciones. En 2009 Ediciones Vitruvio publica La memoria y la muerte, una antología que recoge toda su obra poética editada hasta la fecha. El desencanto En 1976 Jaime Chávarri inicia el rodaje de lo que tenía que ser un reportaje sobre el padre: Leopoldo Panero, el material se convierte en la película "El desencanto" que acabará siendo un símbolo tanto de la familia como de la época y será una película de culto para toda una generación. En El desencanto la madre, paradójicamente llamada Felicidad, y dos de sus hijos, retratan a través de sus recuerdos al poeta, siempre ausente (mientras que en la segunda parte, Después de tantos años, Leopoldo María, el hijo, se convertiría en el eje central del film). Pero sobre esta peculiar y decadente estampa familiar pesa el reflejo de una época que se agota. Los últimos coletazos del franquismo se dejan ver a través de la evocación de la vieja gloria de quien fuera uno de los escritores oficiales del régimen. El desencanto fue además la última película mutilada por la censura cinematográfica en España y una de las obras de Chávarri más reconocidas por la crítica. Ya en 1994 llegaría "Después de tantos años", película en la que Ricardo Franco retoma la labor de retratista emprendida por Jaime Chávarri dos décadas antes. Referencias wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Panero

Diego Gabriel de la Concepción Valdés (La Habana, 18 de marzo de 1809–ibídem, 28 de junio de 1844), más conocido por su seudónimo Plácido, fue un poeta e independentista afrocubano. Hijo de Concepción Vázquez, bailarina española procedente de la ciudad de Burgos (España) y de Diego Ferrer Matoso, barbero afrocubano. El apellido “Valdés” le fue puesto en honor al Obispo Valdés, fundador de la Casa Cuna, en la que su madre lo abandonó a los pocos días de haber nacido. Creció pobre y prejuiciado por ser mulato, en tiempos de esclavitud en la isla. Su niñez transcurrió en La Habana.

#Asesinados #Cubanos #Habaneros

Aprendiz de la vida, con tiempo pero sin prisa, amante de mi esposa, alumno de mi hija. Realicé estudios de filosofía, me gradué como psicólogo. Trabajo con colectivos comunitarios diferenciales en articulación entre escuela pública y sus glocalidades. Amo la cocina y esto me llevó a co-participar con @fundaciónati de un viaje hermoso en la co-formación con matronas en gastronomía cultural como resistencia.

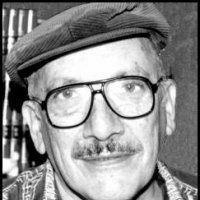

Francisco Pino (Valladolid, 18 de enero de 1910 - íd., 2002), poeta español. Perteneciente a una importante familia burguesa, nunca se interesó por los intereses económicos familiares y, por el contrario, apoyado por su madre, mujer muy culta y buena lectora, se inclinó por el camino intelectual. Tras pasar por el Colegio de Lourdes de Valladolid, comenzó en 1927 la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid. en 1927 conoce a Jorge Guillén, cuyo Cántico le influirá en su primera poesía junto la vanguardia creacionista. Al año siguiente funda en Valladolid, junto a José María Luelmo, Arroyo y Juan R. Ribó, la revista poética Meseta. Viaja a Francia en 1930 y allí cursa estudios de Filología Francesa y se involucra en el movimiento surrealista, después funda DDOOSS (1931), año en que se licencia en Derecho. En 1933 marchó a estudiar inglés y Ciencias Económicas en la Universidad de Londres; en Inglaterra revive su interés por el Catolicismo y funda la revista A la nueva ventura (1934); regresa a España en 1935 para matricularse en la Universidad Central de Madrid. Al finalizar la Guerra Civil, durante la cual sufrió traumáticas experiencias, vivió una especie de activo exilio interior en su casa modernista en el Pinar de Antequera (Valladolid), en compañía de su esposa, entregado a elaborar su obra poética, fiel a la Vanguardia histórica y poco publicitada, de la que dan fe unos setenta títulos que contienen su poesía experimental, visual y religiosa. De esta actividad da fe que fundó y dirigió no menos de nueve revistas de poesía: Meseta (1928), Ddooss (1931), A la nueva ventura (1934), Cancionero (1941), Mejana (1965), Carpetas amarillas (1971), Carpetas blancas (1975), Carpetas grises (1976), Carpetas verdes (1978). En 1989 recibió el Premio de las Letras de Castilla y León y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas de Madrid. La Academia Castellano Leonesa de Poesía le entregó en el año 2000 un premio por el conjunto de su obra y en abril de 2002, pocos meses antes de su muerte, publicó su último libro Claro decir, Canto a la vejez. En los tres volúmenes de Distinto y junto. Poesía completa (1990), cuyo título alude a un verso de Fray Luis, se halla la edición de su poesía hasta 1990, en documentada edición a cargo de Antonio Piedra. En 1989 recibió el Premio Castilla y León de las Letras; en 1993 el Premio Provincia de Valladolid por su trayectoria literaria; en 1999 fue homenajeado en las Primeras Jornadas de Poesía Iberoamericana y al año siguiente fue nombrado Hijo Predilecto de Valladolid, la Academia Castellano Leonesa de Poesía le entregó un premio por el conjunto de su obra y obtuvo el Premio El Norte de Castilla por su trayectoria literaria. Escritura La poesía de Pino se mantuvo fiel a las Vanguardias: poesía gráfica que incluye poemas fotográficos y tipográficos, cartelas y mosaicos. Francisco Pino inició su vida literaria como fundador y colaborador de las revistas Meseta (1928-29), DDOOSS (1931) y A la nueva ventura (1934), donde realizó una intensa labor surrealista. Jorge Guillén, Federico García Lorca y Rafael Alberti fueron algunos de los colaboradores de estas revistas. Durante la guerra civil comienza una serie de poemas amorosos que publica en 1942 bajo el título de Espesa rama. En 1957 publica Vuela pluma, bajo la influencia juanramoniana, en 1966 reúne su poesía religiosa en Cinco preludios. En 1969 aparece el último libro de esta etapa, Textos económicos. Continúa en 1970 con uno de los libros claves de la poesía experimental española, Solar, al que le siguen Poema (1972), Hombre, Canción (1973), Octaedro mortal o reloj de arena (1973), formando lo que el autor denomina Agujeros para la poesía. El crítico Antonio Piedra reunió en 1994 su obra vanguardista en la colección Siyno sino. El poeta y profesor de literatura Mario Hernández define a Francisco Pino como «poeta que ha asumido con voluntaria decisión las contradicciones históricas que marcan a los miembros de la llamada generación del 36, haciéndose él mismo depositario conflictivo de unas herencias y de su repudio o superación por una vía irónica o experimental». Obras Lírica * Espesa rama, M., Gráficas Sánchez, 1942. * XXXV canciones del sol, Valladolid, Gesper, 1952. * Versos religiosos, Valladolid, Sever-Cuesta, 1954. * El caballero y la peonía, Valladolid, Miñón, 1955. * El pájaro y los muros, Valladolid, Miñón, 1955. * Vida de San Pedro Regalado, sueño, Valladolid, Meseta, 1956. * Vuela pluma, Valladolid, Sever-Cuesta, 1957. * Las raíces y el aire, Valladolid, Sever-Cuesta, 1958. * Pet, poema, Valladolid, Sever-Cuesta, 1959. * Este sitio, Valladolid, Sever-Cuesta, 1961. * San José, preludio, Valladolid, Sever-Cuesta, 1961. * Alegría, Valladolid, Sever-Cuesta, 1964. * Camino de la cruz, Valladolid, Sever-Cuesta, 1965. * Más cerca, Valladolid, Sever-Cuesta, 1965. * Cinco preludios, Valladolid, Sever-Cuesta, 1966. * Concierto de la virgen joven, Valladolid, Sever-Cuesta, 1967. * Vía Crucis, Valladolid, Sever-Cuesta, 1967. * Concierto del niño verdadero, Valladolid, Sever-Cuesta, 1968. * Desamparo, Valladolid, Sever-Cuesta, 1968. * Concierto de los Reyes Magos, Valladolid, Sever-Cuesta, 1969. * Las ausencias, Málaga, Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1969. * Solar, Valladolid, Sever-Cuesta, 1969. * Textos económicos, Valladolid, Librería Relieve, 1969. * 15 poemas fotografiados (diapositivas), Valladolid, Impr. Ambrosio Rodríguez, 1971. * Concierto de la virgen vieja, Valladolid, Sever-Cuesta, 1971. * Poema, Valladolid, Sever-Cuesta, 1972. * Revela velado, Valladolid, Impr. Ambrosio Rodríguez, 1972. * Cinco conciertos de Navidad, Valladolid, Sever-Cuesta, 1973. * Hombre, canción, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1973. * Octaedro mortal o reloj de arena, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1973. * Bloques, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1974. * La salida, Carboneras de Guadazaón, El toro de barro, 1974. * Ocho infinito (8 postales), Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1974. * Terrón, cántico, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1974. * Oes, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1975. * El júbilo: la última sílaba, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1976. *Realidad, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1976. * Ventana oda, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1976. * Algo a Jorge Guillén, Valladolid, Impr. A. Rodríguez, 1977. * Antisalmos, M., Peralta, 1978. * Nada más que mirar, M., Entregas de la Ventura, 1980. * Desnudos, Valladolid, Gráficas Andrés Martín, 1981. * Méquina dalicada, M., Hiperión, 1981. * Siete silvas, Valladolid, Balneario escrito, 1981. * Vuela pluma, seguido de Versos para distraerme, M., Editora Nacional, 1982. * Cuaderno salvaje, M., Hiperión, 1983. * En no importa que idioma, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1986. * Así que, M., Hiperión, 1987. * Hay más, M., Hiperión, 1989. * Distinto y junto, Valladolid, Consejería de Cultura, 1990 (Poesía completa; 3 vols.; edición; prólogo y notas de Antonio Piedra). * Apremio de una sirena, Velliza, El gato gris; Ediciones de poesía, 1992. * Y por qué, M., Hiperión, 1992. * Syino Sino. Poesía cierta mente ciertamente, Valladolid, Fundación Jorge Guillén, 1995 (3 vols. Poesías completas. Introduc. de Antonio Piedra). * Tejas: lugar de Dios, Poema, Azul, Valladolid, 2000. * Claro decir, B., Lumen, 2002. * El pájaro enjaulado. Poema en treinta y dos cantos y una poetura del lorito en su jaula, Valladolid, Azul, 2002. Otros * Vía crucis (1965). Prosa religiosa. * Invisibilidad de Castilla (1969). Conferencia. * Hacia la poesía (1972). Conferencia. * Discurso leído en el Ateneo con ocasión del homenaje a la revista "Meseta" en el cincuentenario de su nacimiento (1978). Discurso. * "Castilla y los cinco sentidos", en PÉREZ, Federico, Castilla, libro del milenario de la lengua (1979). Artículo. * "Prólogo" a ALEJO, Justo, El aroma del viento (1980). Prólogo."Hacia la poesía", revista Llanuras, núm. 3 (1983). Artículo. * Discurso leído en el Ateneo con ocasión de su nombramiento como socio de honor del mismo (1984). Discurso. * Pregón de la Semana Santa de 1957, en AAVV, Pregones de Semana Santa (1948-1983) (1984). Discurso. * Sobre la manifestación y el último lenguaje en poesía (1985). * En no importa qué idioma (1986). * "El premio en su fiel", Culturas (suplemento de Diario 16), núm. 255, 5 de mayo de 1990. Artículo. * "Sobre San Juan de la Cruz", Artes y Letras (suplemento de El Norte de Castilla), 14 de diciembre de 1991. Artículo. * "Nebrija y los Reyes Católicos a través de mis versos", Artes y Letras (suplemento de El Norte de Castilla), núm. 189, 1992. Artículo. * "Última carta a Jorge Guillén", Culturas (suplemento de Diario 16), núm. 379, 16 de enero de 1993. Artículo. * "Tres detalles quedan", Revista de Occidente, núm. 144 (mayo de 1993). * "Traducción infiel de 'Cántico de las columnas', de Paul Valéry", revista Pavesas. Hojas de poesía, núm 10 (1997). Traducción. * Traducción infiel de "El cuervo" de Edgar Allan Poe (1997). Traducción. * Discurso leido en el Ayuntamiento de Valladolid, en conmemoración del centanario de la imprenta Ambrosio Rodríguez. (1998) * Presentación del libro "desde el escaparate de Ambrosio Rodríguez 1898-1998" * Del sentimiento de academia en los poetas (1998). Discurso. Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pino Poética del hueco por Jorge Fernández Gonzalo Francisco Pino es uno de esos poetas poco leídos, raros, de nuestra lírica, que esconden, sin embargo, más de una joya bajo el silencio de su trayectoria poética. Pino, como Jaime Gil de Biedma, soñó con hacerse literatura, y toda su obra supondrá el intento por desaparecer a través de la desviación que propone todo lenguaje, mediante la pátina de la palabra poética, bajo la fragmentación y hollado de la subjetividad. Un poeta anónimo Pino no es sólo un poeta desconocido, sino que casi roza lo anónimo. “Mi deseo –dirá el autor– sería ser un poeta biológicamente y hasta antropológicamente desconocido. Que mi verso, mi cuerpo humano y mi vestido, toda mi apariencia fuese anónima”. Frente al maremagno de certámenes, galas y presentaciones de libros del panorama literario, Pino propone un sujeto poético mallarmeano, esto es, desapareciendo gracias a la escritura, destruyéndose al mismo tiempo que se escribe el texto. Autores como Foucault, Barthes o Blanchot han hablado de esa muerte del autor. Pino, en esta misma línea, llegará a decir en un poema: “¿Habrá algo más hermoso que quedar sin huellas?”. El yo poético se eslabona como hueco, como carencia que toma forma en las estriaciones de la palabra poética sobre el papel o en los juegos caligramáticos, recortes de prensa y otras “poeturas”, como definió el poeta a sus propias perversiones literarias. Entonces, la escritura no consistirá en establecer el relato de un yo, sino la fragmentación del sujeto moderno: “He deseado ser carne de olvido, no saber de mi existencia actual histórica”. De ahí cierta admiración por todo aquello que desaparece. “Todo lo que desaparece se me antoja vivo y hermoso”, será uno de los esclarecedores versos de Pino. Una poética del hueco Pino nos propone una poética del hueco. Al igual que Mallarmé hablaba de los grandes agujeros azules que hacen maliciosamente los pájaros, o como unas palabras de Artaud (“Existe un agujero sin marco / que la vida quiso enmascarar”), Pino habla continuamente de agujeros en su poética, formas por donde la presencia se escapa, ruptura con la subjetividad plena, con los grandes relatos que configuran el yo. El agujero es, para nuestro autor, el territorio de la palabra poética, su destino, su apuesta ontológica. Antonio Piedra, el más importante estudioso de la obra de Francisco Pino, definirá la función de las oquedades en Francisco Pino: “concretando. ¿Qué sería el agujero para Pino? Un principio activo por el que la intangibilidad poética, en los márgenes de la nada, totaliza el perfil de la materia convirtiéndose en experiencia beligerante y creadora”. Las palabras y el yo tienen en la poesía de Pino esa secreta filiación con la oquedad. Oquedad ontológica, hueco del ser, que identifica la vida con la fragmentación y la poesía con esa búsqueda de lo fragmentario, con ese reconocimiento del olvido. Quizá por ello algunos de los poemas más memorables de Pino, los Antisalmos, en donde la materia poética se adelgaza hasta casi lo imperceptible, con efectos de poesía espacial, versos entrecortados, blancos en primera línea de visión, etc., que hacen de la palabra de Pino un intento por evadirse, por borrar el lenguaje y a sí misma, y, como esa nube de sus poemas, ofrecernos la belleza de su desaparición. Referencias http://elrincondelperromugre.blogspot.com.es/2011/07/francisco-pino-antologia-poetica.html

Delfín Prats es un poeta cubano. Nació en Holguín, en 1945. Estudió Filología y Lenguas Rusas en la desaparecida Unión Soviética. Por muchos años fue traductor de ruso. En 1968 su poemario Lenguaje de mudos ganó el premio David de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Sin embargo, la obra fue censurada y el libro, convertido en pulpa. Prats volvió a publicar en Cuba en 1987 cuando apareció Para festejar el ascenso de Ícaro, que ganó el Premio Nacional de la Crítica. Otros poemarios suyos son: El esplendor y el caos y Aguas.

Nativo de la ciudad de Querétaro, México; aprendíz de caminante, amante de la plática, de la lluvia, adicto a leer y a la naturaleza; curioso por la poesía desde joven. Treinta ciclos del sol han pasado, sigo aprendiendo a vivir. Bienvenidas sean las amistades creadas con letras, los reflejos de libertades literarias a través de las carencias y virtudes; del poema dentro del alma, que busca ser libre.

Stella Sierra (Aguadulce, provincia de Coclé, 5 de julio de 1917 - Ciudad de Panamá, 1997) fue una poetisa y escritora vanguardista panameña. Realizó estudios primarios en su ciudad natal, trasladándose después a la ciudad de Panamá donde obtiene el bachillerato en letras y comercio. En 1954 se gradúa de profesora de español en la Universidad de Panamá, estudia Letras y Filosofía. Se caracteriza por escribir poesía de raíz pagana y tiene muy en cuenta lo hispánico desde el punto de vista formal. Sus poesías contienen motivos amorosos y de pasión, los cuales son inspirados por la naturaleza y las ganas de gozar la vida. Además, ella utiliza un lenguaje de dignidad pura y mucha estetica. Su estilo es formal, tropical y pagano. Generalmente, sus fuentes de inspiración son la naturaleza y el goce de vivir en ella. Su poesía es rica en metáforas e imágenes y una buena parte de ella se encuentra en valiosas antologías nacionales e internacionales.

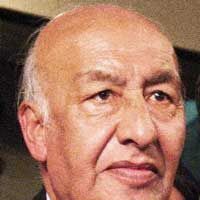

Alí Chumacero Lora (Acaponeta, Nayarit, 9 de julio de 1918 – México, D. F., 22 de octubre de 2010 ) fue un poeta y editor mexicano. Trayectoria Alí Chumacero residió desde 1937 en la Ciudad de México. Perteneció al grupo de escritores que fundó la revista Tierra Nueva y dirigió la publicación entre 1940 y 1942. Fue redactor de la revista El Hijo Pródigo y de México en la cultura, suplemento del ya extinto periódico Novedades, así como director de Letras de México. Fue becario de El Colegio de México en 1952 y del Centro Mexicano de Escritores entre 1952 y 1953. Desde 1964 fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.2 Fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Como autor, editor, redactor y corrector fue una de las figuras claves en la historia del Fondo de Cultura Económica, casa editorial para la cual laboró por más de medio siglo de trabajo intermitente. Fue famoso por haber corregido para el FCE, entre cientos de obras, el Pedro Páramo de Juan Rulfo.4 Alí Chumacero negó en repetidas ocasiones haber mejorado drásticamente la obra con su corrección,5 pero el rumor de que lo hizo persiste. Por su trayectoria como poeta recibió muchos premios, entre los que destacan el Premio Xavier Villaurrutia (1984),6 el Premio Internacional Alfonso Reyes (1986), el Premio Nacional de Lingüística y Literatura (1987),7 el Premio Estatal de Literatura Amado Nervo (1993) y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República (1996). El 24 de junio de 2008 recibió un homenaje, con motivo de su 90 cumpleaños, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Víctima de neumonía, falleció a los 92 años el viernes 22 de octubre de 2010.9 Obras Poeta austero pero de gran intensidad lírica, Alí Chumacero sólo publicó tres colecciones de poesía, un disco donde los recita, y un compendio de ensayos críticos: 1940 - Páramo de sueños 1948 - Imágenes desterradas 1956 - Palabras en reposo 1987 - Los momentos críticos (ensayos) 1997 - En la orilla del silencio y otros poemas en la voz del autor (CD) Entre sus poemas se destaca Poema de amorosa raíz, cuya estrofa final reza: Cuando aún no había flores en las sendas porque las sendas no eran ni las flores estaban; cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Páramo de sueños. Referencias wikipedia – http://es.wikipedia.org/wiki/Alí_Chumacero

Onelio Jorge Cardoso (Calabazar de Sagua, Cuba, 14 de mayo de 1914 - La Habana, 29 de mayo de 1986) fue un autor cubano. Conocido como "El cuentero mayor", se le considera el Cuentista Nacional Cubano. La mayoría de sus obras han sido adaptadas para el cine, el teatro, la televisión e incluso la radio. Cursó estudios hasta el nivel de Bachillerato, cuando tuvo que dejar por problemas económicos en su familia, teniendo que desempeñar diversos oficios para apoyar a su familia. Uno de estos empleos fue el de viajante de comercio que le permitió conocer diferentes lugares y a diversos personajes populares, que le sirvieron de modelos para los personajes de sus obras. En 1945 publica en México su primer libro, Taita, diga usted cómo y aparecen dos cuentos en Cuentos cubanos contemporáneos y en Cuentos Cubanos.

Carmen Conde Abellán (Cartagena, 15 de agosto de 1907 - Madrid, 8 de enero de 1996) fue una poeta, narradora e intelectual española. En 1931 fundó, junto con Antonio Oliver Belmás, la primera Universidad Popular de Cartagena. Fue la primera académica de número de la Real Academia Española; pronunció su discurso de entrada en 1979.

La crítica lo ha calificado como una de las voces de más conmovido acento humano que hay en la actual poesía hispanoamericana. Es un poeta que sabe definir con exactitud lo que es la poesía y sabe utilizarla con alegría y cantarla con pasión e ironía. Euler Granda, nacido en junio de1935 en Riobamba, Ecuador Poeta y médico psiquiatra ecuatoriano, nacido en Riobamba en 1935. Ejerce su profesión en el Patronato Nacional de Cárceles. Su condición de médico le ha puesto en contacto con una cotidianidad amarga, que él ha sabido enfocar desde una filosofía equilibrada. Ha publicado las siguientes obras: El rostro de los días, con la que ganó el primer Premio en el Concurso Nacional de Poesía "Ismael Pérez Pazmiño", en 1962; Voz desbordada (1963), Etcétera, etcétera (1965), El lado flaco (1968), El cuerpo y los sucesos (1971), La inutilmanía y otros nudos, Poesía y Un perro tocando la lira. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=granda-euler Euler Granda es el Poeta Nacional por excelencia: nació en Riobamba y en ella vivió hasta los veinte años, después se fue a Guayaquil, en donde realizó sus estudios universitarios y luego, ya graduado, vino a vivir en Quito, en donde ha ejercido su profesión de médico, hasta hace pocos años, en que colgó su mandil, después de haber sido el Samaritano de miles de desposeídos, a los que sirvió y curó sus dolencias “con plata y persona”. El haberse convertido en uno de los más grandes poetas del Ecuador, se debe no solo a su gran calidad creativa, sino, especialmente, a su fabulosa solidaridad humana, que se refleja en toda su obra poética. Sin afán de crear eufemismos, leyendo sus poemas se puede afirmar que es el poeta de los de abajo, de los pobres, de los explotados: “Hoy mataron a Juan el huasicama, / lo mataron a palo en día claro, / lo mataron por indio, / porque trabajaba por tres / y nunca sació su hambre, / porque junto a los bueyes / arrastraba el arado, / porque dormía sobre el suelo / y con su mala suerte cobijábase, / porque amaba a la tierra / como la aman los árboles; / lo mataron por bueno, / por animal de carga.” Sin ceder un milímetro en sus convicciones, sin adular al sistema, por la originalidad y calidad de su obra poética, Euler ha ganado, por segunda ocasión, hace pocos días, el Premio Nacional de Poesía “Jorge Carrera Andrade”; la primera vez que se hizo acreedor a esta presea fue en 1988. Además, tiene a su haber otros premios igualmente importantes: en 1961 ganó el Primer Premio de Poesía “Ismael Pérez Pazmiño”, concedido por el Diario El Universo, de la ciudad de Guayaquil, y en 1987 la Asociación Latinoamericana de Poetas, con sede en Lima, Perú, le otorgó el Premio Latinoamericano de Poesía “Jorge Luis Borges”. Euler Granda es un poeta que sabe definir con exactitud lo que es la poesía y sabe utilizarla con alegría y cantarla con pasión e ironía. Toda su obra poética es una constante crítica al sistema, aunque no faltan el amor y la solidaridad, la ternura a manos llenas y la rabia rebosando en sus versos iracundos. No hay cliché, no hay acomodo: su poesía es peleadora y dura, alegre y mordaz al mismo tiempo. Porque la conoce bien, y porque vive con ella diariamente, sabe definirla con exactitud de médico forense: “La poesía es la pariente pobre, / la inútil floritura, / la chiflada / que en vez de sesos tiene en la cabeza / un aeropuerto para las gaviotas. // Ya cuando nadie espera nada / la poesía / saca de la manga el arcoiris, / racimos de conejos, / música en forma de naranjas, / uvas de doble azúcar / y así / por el estilo; / sin embargo no es lo mismo que un cheque, / sin embargo con ella / no puedes comprar nada”. Hugo Larrea Benalcázar, quien fue director de la Editorial de la Casa de la Cultura, cuando se publicó el libro “Poemas con piel de oveja” de Euler Granda, en la presentación de dicho libro afirma: “Larga, noble y honesta es la obra de Euler Granda, quien no ha dejado de escribir a través de los años. Su presencia ha sido vital para quienes hacen cultura. A partir de 1957, en que publicara “Voz desbordada”, se convirtió en testigo frontal de las cosas y de los hechos, vistos todos con esa su mirada que, cual estilete, los desgrana y desintegra; en forma sencilla y clara, sinceramente poética”. Este nuevo premio otorgado a Euler no aumenta su prestigio ni alimenta su vanidad, que nunca la tuvo; es el reconocimiento a su permanente andar en los tortuosos caminos de la poesía por más de cincuenta años, ya que su primera aparición como poeta la hizo en 1956, en un libro llamado “Poemas”, publicado por la Comisión de Cultura de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), libro en el que constan, junto a Euler, los nacientes poetas de ese entonces: José Félix Silva, César Dávila Torres, Euler Granda, Carlos Falconí, Félix Yépez Pasos, Inés Moral, María Silva, Fanny Carrión y Lucía Gómez. “Le asesto una patada / al dolor de cintura, / me incorporo, / me estiro, / me increpo a quemarropa: / ¡a la mierda la muerte! / también hay que vivir; / hay que sacarle el jugo al último suspiro, / al postrer manotazo de ahogado./ El presente es cuestión de un segundo. / Pasamos como sombras, / venimos con los días contados, / lo demás es olvido”. Euler Granda (Riobamba, 1935). —Alfonso Murriagui http://www.voltairenet.org/article161950.html

História de Vida La amenaza de un atentado en el barrio de Once, cercano al almacén que atendía junto a su esposa, dio un vuelco inesperado en la vida de Ramón Valdez y lo convirtió en poeta casi por casualidad. Hoy, a raíz de ese incidente adverso, es famoso por las estrofas que se cuelan en los vagones de la línea D del subte, con las que invita a los usuarios a abandonar la rutina propia del viaje. Don Ramón y Doña Elsa fueron durante más de 20 años almaceneros, pero se vieron obligados a cerrar el comercio, que se encontraba próximo a la Sociedad Argentina Hebraica, cuando el temor a que se produjeran nuevas ofensivas contra la comunidad judía en la Argentina se afianzó en la zona y llevó a los vecinos a tomar decisiones drásticas, de esas de las que luego es difícil volver atrás. "De golpe y porrazo Hebraica cerró y dejaron de venir los socios que venían a comprarme al almacén. Pasaron casi cuatro años que aguanté sin cerrar, porque vivíamos de eso, pero hubo un momento en el que no quedó nada más por hacer. Junté cosa por cosa todo lo tenía y me fui a mi casa a los 62 años, sin saber cómo seguir", relató a la nación.com el "señor de los poemas", como lo suelen llamar algunos de los viajeros frecuentes del subte. Los primeros pasos de este almacenero devenido en poeta no fueron precisamente ordenados. Más bien constituyeron ensayos hasta transformarse en el ingreso principal de la familia, sin contar la módica jubilación que había obtenido por su trabajo en el local ubicado en Sarmiento y Pasteur. Tampoco respondieron a una pasión en particular. Simplemente, se orientaron hacia un único deseo: el de poder salir adelante en medio de la bronca, el enojo y la tristeza que lo atormentaban por esos días. Una oportunidad. Un aviso publicado en un diario, que leyó una de sus hijas, acercó a Don Ramón al oficio de escribir. Se trataba de una publicidad sobre la apertura de una escuela secundaria nocturna destinada a adultos. No lo dudó. Se inscribió ese mismo día en el Colegio Evangélico Villa Devoto y recibió media beca en el arancel para poder cursar. "Estábamos todos chochos. Mis compañeros porque yo era una persona mayor y yo porque tenía adonde ir. Más que nada buscaba contención", confesó. Una de sus principales mentoras en el mundo de la poesía fue justamente la profesora de lengua del instituto. Ella fue la encargada de animarlo a contar historias sencillas, de la vida cotidiana , "de esas que le llegan a la gente", inspirándose en poemas del uruguayo Mario Benedetti, de quien hoy se confiesa como un gran admirador. Las cosas empezaban a mejorar. En las aulas del colegio nació su atracción por la escritura y comenzó a gestarse también una nueva fuente de trabajo. "Sentía la necesidad de ganarme la vida. Era lo que siempre había hecho", aseguró. Sobre ruedas. Con un cuadernillo que agrupaba sus primeros siete poemas, decidió un domingo ir a probar suerte, en compañía de su familia, a Parque Centenario. "Empecé a repartirlos a orillas del lago. Se los daba a la gente para que los leyera y después pasaba a recogerlos. Ese domingo me gané 6 pesos, que en ese momento era un montón. Significaba el vino, el tomate y los fideos", recordó, mientras una sonrisa cargada de picardía y satisfacción aparecía en su cara. Pero la espera entre un fin de semana y el siguiente para la venta se hacía ardua y había que mantener la casa. Y fue ahí cuando se acordó de haber visto a un chico en el subte que vendía poemas: "Y pensé: ¿Por qué no?". Tímidamente Ramón describió: "Vivía en Corrientes y Medrano, pero me fui al subte que quedaba más lejos mi casa, el de Retiro, donde nadie me conocía. Cuando vi venir el primer subte, dije: «No, este viene muy vacío, me quedo un poquito más». Después pasó otro, pero tampoco subí porque venía muy lleno. Lo que pasaba en realidad es que tenía «chucho», una vergüenza terrible. Era muy difícil exponerse. Sentía que estaba mendigando. Pero después arranqué". Sus seguidores. Hoy, lejos de las góndolas o de la caja registradora del almacén, el poeta del subte disfruta de las muestras diarias de cariño que recibe de los usuarios del servicio, pero también de las que le envían los admiradores de su obra desde Colombia, México y España, para felicitarlo por su ejemplo de esfuerzo y dedicación a los casi 75 años. "Me generan la alegría más grande y me levantan el ánimo todos los días", indicó agradecido tras "haber encontrado su lugar en el mundo". Poema del Olvido Tú puedes olvidar y los recuerdos Se pegan a mi piel como un castigo. Tú puedes olvidar, yo sólo vivo Añorando el querer que se ha perdido. Tú puedes olvidar y en cada noche Mil vueltas yo me doy buscando olvido. Tú puedes olvidar. ¡Ay si pudiera! Olvidar como tú... sin un suspiro. Referencias http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.com.es/2010/04/don-ramon-de-almagro-poeta-argentino.html

Luisa Pérez y Montes de Oca (Santiago de Cuba, 25 de agosto de 1837 – La Habana, 25 de mayo de 1922) pasó a la historia con el apellido de su esposo, por eso se la conoce como Luisa Pérez de Zambrana. Fue una poetisa cubana de marcado acento elegíaco. Es una de las poetisas de las que se dice «nació con el don de la poesía» y está considerada entre las mejores de Cuba e Hispanoamérica. A la edad de 14 años compuso su primer trabajo literario y sus versos, que recogió en un cuaderno publicado con la ayuda de los intelectuales que la rodeaban -y admiraban su poesía- en Santiago. Por sus grandes dotes poéticas y su gracia y finura, Luisa fue elegida para coronar a la gran Gertrudis Gómez de Avellaneda en el Teatro Tacón en 1860.

María Zambrano Alarcón (Vélez-Málaga, España, 22 de abril de 1904 – Madrid, 6 de febrero de 1991) fue una filósofa y ensayista, discípula del famoso filósofo José Ortega y Gasset. Nació en Vélez-Málaga el 22 de abril de 1904, hija de Blas Zambrano García de Carabante y Araceli Alarcón Delgado, ambos maestros. En 1908 se traslada con su familia a Madrid, y vive en el Nº 8 de la calle Redondilla. Más tarde, en 1909, la familia se afinca en Segovia donde transcurre su adolescencia.

Bonifacio Byrne Poeta cubano, nació en Matanzas, Cuba el 3 de marzo de 1861 y murió en su ciudad natal el 5 de julio de 1936. Después de un período juvenil de iniciación en la poesía modernista, se convirtió, a partir de 1896, en el intérprete de los entusiasmos y agonías de su pueblo en la lucha por su independencia de la corona española. Historia Realizó sus estudios en Matanzas. Desde la adolescencia tuvo inclinación por la literatura. En 1890 fundó los periódicos La Mañana y La Juventud Liberal. Publicó su primer libro de versos en 1893. Pocos años más tarde, en 1896, tuvo que emigrar a los Estados Unidos al publicar sus sonetos en ocasión del fusilamiento de Domingo Mejía. En el exilio se dedicó a labores separatistas y fundó en Tampa, el Club Revolucionario, del cual fue secretario. Durante su estancia en esa ciudad floridana trabajó como lector de tabaquerías y colaboró en Patria, El Porvenir y en El Expedicionario. Regresó a Cuba en 1899. Durante el período republicano fue secretario del Gobierno Provincial de Matanzas y de la Superintendencia Provincial de Escuelas. En 1909 fundó el periódico El Yucayo. Colaboró en La Primavera, El Ateneo, Diario de Matanzas, El Fígaro y en La Discusión. Fue declarado Hijo Eminente de Matanzas en 1915. Ese mismo año se trasladó a Nueva York para reponer su quebrantada salud. Obtuvo galardones poéticos en los Juegos Florales de Sancti Spíritus (1916) y Matanzas (1934). Fue miembro fundador del Grupo Índice (1935). Era socio correspondiente de la Academia Nacional de Artes y Letras. Un gran número de sus composiciones poéticas quedaron sin ser publicadas o agrupadas en una bien merecida antología. Raimundo Lazo lo llama «el último poeta patriótico de los tiempos coloniales». Principales Trabajos Desde la publicación en 1897 en la ciudad estadounidense de Filadelfia del poemario Efigies, conformado por sonetos patrióticos, a este autor se le considera, por la gran aceptación de esa obra, como uno de los poetas de la guerra Cubano-Española. Poema Mi Bandera Quizás su poesía más conocida, es la que incluimos aquí. Fue compuesta por el autor al regresar a Cuba después de terminada la Guerra Hispano-Americana, y en ella expresa su angustia frente a la incertidumbre del futuro nacional amenazado por una bandera extranjera, que él pudo ver desde el barco en que entraba en la bahía de la Habana, izada en la fortaleza del Morro junto a la bandera cubana. Mi Bandera Al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera ¡y otra he visto además de la mía! ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? ¡Desde el buque la vi esta mañana, y no he visto una cosa más triste... ! Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía, que no deben flotar dos banderas donde basta con una: ¡la mía! En los campos que hoy son un osario vio a los bravos batiéndose juntos, y ella ha sido el honroso sudario de los pobres guerreros difuntos. Orgullosa lució en la pelea, sin pueril y romántico alarde; ¡al cubano que en ella no crea se le debe azotar por cobarde! En el fondo de obscuras prisiones no escuchó ni la queja más leve, y sus huellas en otras regiones son letreros de luz en la nieve... ¿No la veís? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual resplandece una estrella, con más luz cuando más solitaria. Del destierro en el alma la traje entre tantos recuerdos dispersos, y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mis versos. Aunque lánguida y triste tremola, mi ambición es que el Sol, con su lumbre, la ilumine a ella sola, ¡a ella sola! en el llano, en el mar y en la cumbre. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día... ¡nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía!... Algunas obras publicadas * 1905: Varón en la puerta * 1908: El legado * 1915: El anónimo Referencias wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_Byrne

Sergio Alejandro Cortéz es un poeta de Las Tapias, Córdoba, Argentina originario de Villa Dolores. Participa en encuentros de poetas en su ciudad y ha publicado libros como "Para resolver espejos y relojes" y "Rozar la casualidad". Sus poemas también han sido incluidos en diversas antologías y sitios web, consolidando su presencia en el mundo literario.