Clara Janés Nadal (Barcelona, 6 de noviembre de 1940) es una escritora española que cultiva diversos géneros literarios. Destaca como poeta y como traductora de diferentes idiomas centro-europeos y orientales. Premio Nacional de Traducción en 1997 por el conjunto de su obra, desde 2015 ocupa la silla «U» de la Real Academia Española. Es la décima mujer electa miembro de la RAE. Presentó su discurso de ingreso en junio de 2016, titulado "Una estrella de puntas infinitas. En torno a Salomón y el Cantar de los cantares". Clara Janés cultiva la poesía, la novela, la biografía y el ensayo y se distingue como traductora, particularmente de la lengua checa y de la obra poética de Vladimír Holan y Jaroslav Seifert. Ha vertido también al español a Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Katherine Mansfield y William Golding y, en colaboración con conocedores de sus lenguas, a poetas turcos y persas, tanto modernos como místicos antiguos.

Miguel Arteche Salinas (nacido Miguel Salinas Arteche; Nueva Imperial, 4 de junio de 1926 - Santiago, 22 de julio de 2012) fue un escritor chileno, perteneciente a la generación literaria de 1950, que destacó especialmente en poesía. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1996. En 1996 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Tras la publicación del libro Jardín de relojes en 2002, Arteche se retiró de la literatura. Arteche era conocido por sus declaraciones polémicas sobre otros escritores y se le consideraba "uno de los más fuertes francotiradores de la literatura chilena". Así calificó de "peste" a la antipoesía de Nicanor Parra; dijo que Raúl Zurita no tenía oficio de poeta y como parte del jurado que dio a este el Premio Nacional, se negó a firmar el acta; al mismo galardón obtenido en 2002 por Volodia Teitelboim lo llamó El Premio Nacional de la Política. Durante sus últimos años padeció arteritis temporal. Vivía con su esposa, Ximena Cortés, en La Reina. Falleció a los 86 años de edad debido a una insuficiencia respiratoria; fue sepultado en el Cementerio General de Santiago.

Hamlet Lima Quintana (nacido como Hamlet Romeo Lima el 15 de septiembre de 1923 en Morón, provincia de Buenos Aires y fallecido el 21 de febrero de 2002 en Buenos Aires) fue un poeta argentino, autor de más de cuatrocientas canciones entre ellas la popular "Zamba para no morir" (música de Norberto Ambrós y Héctor A. Rosales).

Nací un día de 1955 y aunque hablo varias lenguas, siempre ha sido la española mi preferida. Lo más seguro es que esto se deba a que siempre he vivido en países de habla hispana. Las letras siempre han tenido para mí una atracción irresistible, y es que con el uso de la palabra (tanto escrita como hablada) es como se forjan las amistades ... y los enemigos. No seríamos humanos sino fuera por el uso de esta habilidad única en nuestra especie que nos permite compartir ideas, sentimientos, verdades y falsedades. Tras haber sido diagnosticado con esta maldita enfermedad que a tantos afecta en estos días, el cáncer, se contempla la vida de distinta manera. Hay un antes y un después, así nos marca el cáncer. Antes: se vive, al menos así lo hacía yo, al día, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Reuniones con los familiares y amigos, celebraciones de cumpleaños, bodas y bautizos (cuando los hay, que cada día hay menos). Se está de buen o mal humor, se vive el presente, se planea, a veces, el futuro. Antes, se vive la vida como si nunca hubiera final. Después: después del diagnóstico todo cambia. Los días de buen tiempo, los bonitos, esos días de cielo azul, soleados, brillantes, diáfanos, templados y agradables como los de las primaveras bucólicas, son más bonitos, se aprecian mejor, se aman más, se disfrutan a fondo, sin pena. Al menos es lo que me pasa a mi. Y esos otros días, los fríos, nublados, lluviosos e incómodos, se sufren cuando nos pillan por sorpresa paseando por la calle, o que se ven desde detrás de las ventanas de la casa, o del auto si uno está de viaje, con agradecimiento por las comodidades que la vida moderna nos ha proporcionado. Se agradecen también por la promesa que encierran: la fecundidad de los campos y la cosecha que anuncian. Después: se ama más la vida porque se sabe corta, se vive la inmediatez de la separación y se ve pronta y lista ya la sepultura. Pero no se siente pena, ni miedo, ni rencor, ni odio. Se siente añoranza anticipada por lo que se va a perder, eso si. Después, cuando se hace memoria de la vida pasada, se ve que por muy larga que haya sido, ha sido corta, muy corta. La única ventaja, si es que puede haber alguna, de sufrir esta enfermedad insidiosa que se sabe va a consumir el cuerpo en un corto espacio de tiempo, mucho más corto del que se pensaba se tenía cuando se sabía sano. La única ventaja, digo, es que el alma se prepara ya para su encuentro con el Creador, y se agradecen cada uno de los días que se nos dan, buenos o malos, porque se viven como un auténtico regalo. Estas rimas que aquí comparto solo son un ensayo, un intento de un atrevido profano a escribir en forma de verso algo que se halla oculto en el corazón. Algunas son, sin duda negras, tristes, otras más alegres. Todas son un reflejo del estado del alma en un momento determinado. Disculpen queridos lectores, si es que alguno muestra interés por lo que aquí escribo, las falta de en ellas puedan encontrar. Noviembre 2024 Ya pasado el "susto" del cancer y completamente recueprado vuelvo a este lugar con la esperanza de volver a recoger la pluma y escribir algo. Pero por el camino se han quedado buenos amigos, victimas de la mima enfermedad. Ellos, os mejores se han ido, yo me quedo aqui, supongo que con una oportunidad mas para encauzar mi vida hacia un final feliz.

"Yo escribo porque necesito hacerlo, el impulso de escribir es irracional. A mí me gustaría mucho que mi escritura sirviera para despejar incógnitas, para mejorar cosas de la identidad nacional, de las relaciones entre las culturas, de las relaciones de carácter familiar, de la familia, de la familia cubana, etc". Nancy Morejón Nancy Morejón (La Habana, 7 de agosto de 1944 - ), poetisa, dramaturga, ensayista y traductora cubana. Su padre era de ascendencia africana y su madre de raíces chinas y europeas. Habiendo destacado desde muy temprana edad en los estudios, escribía poemas a los trece años y en 1959, con apenas quince, llegó a titularse de profesora de inglés; obtuvo el bachillerato en letras en 1961. A los dieciocho años publicó su primer libro de versos, Mutismos. Entre 1963 y 1964 fue profesora de francés en la Academia Gustavo Ameijeiras de La Habana y trabajó como traductora para el Ministerio del Interior. Obtuvo el premio «Rubén Martínez Villena» en 1964 y militó entre 1963 y 1965 en el Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Escuela de Letras; se licenció en lengua y literatura francesas por la Universidad de la Habana (1966) y se doctoró con una tesis sobre el poeta martiniqueño Aimé Césaire. Entre 1986 y 1993 fue directora del Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas, labor que reasumió en 2000. Desde 1991 es Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba. Elaboró una Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén (La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1974) y se ha dedicado principalmente a la traducción simultánea en eventos y congresos; también realizó traducciones para el Instituto del Libro, sobre todo de poesía afrocaribeña. Participó en el Encuentro del Centenario de Rubén Darío, celebrado en Varadero (1967) y en muchos otros actos literarios, relacionados con la poesía y la cultura. En 1980 recibió el Premio Nacional de Ensayo "Enrique José Varona" de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su libro Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén, que en 1983 recibió también el Premio Mirta Aguirre; en 1986 recibió el "Premio de la crítica" cubano por Piedra Pulida y en 2001 el Premio nacional de Literatura. A Elogio y paisaje y La Quinta de los Molinos les fue otorgado también el Premio de la Crítica en l997 y 2000, respectivamente. La Universidad de Nueva York le confirió el Premio Yari-Yari de Poesía Contemporánea por el conjunto de su obra en el 2004. En agosto de 2006, durante la VL edición del Festival Noches de Poesía, recibió el Premio Corona de Oro de Struga 2006 de Macedonia ya proclamado el 21 de marzo de 2006, en la sede de la UNESCO, en París, por el Día Mundial de la Poesía. En mayo de 2007, en el marco del XII Festival Internacional de Poesía de La Habana, recibió el Premio Rafael Alberti. posee las Insignias de Oficial de la Orden al Mérito de la República de Francia y la réplica del Machete de Máximo Gómez, entre otros. Es miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua desde 1999. Escribió colaboraciones para Unión, Cultura'64, El Caimán Barbudo, La Gaceta de Cuba, Casa de las Américas. Fue seleccionada para la antología Novísima poesía cubana (1962) de Reinaldo Felipe y Ana María Simo. Su obra abarca una gran amplitud de temas. La mitología de la nación cubana y la relación integracionista de los negros con esta nación mediante el mestizaje de culturas españolas y africanas en una identidad nueva, cubana. La mayor parte de su obra apoya el nacionalismo, la revolución y el actual régimen cubano. Además, declara su feminismo respecto a la situación de las mujeres dentro de esta nueva sociedad y la integración racial haciendo a mujeres negras protagonistas centrales en sus poemas. Finalmente, su trabajo también trata la historia de la esclavitud y el maltrato en la relación de Cuba y los Estados Unidos, aunque su obra no está dominada por los temas políticos. Críticos sagaces han hecho notar jocosas observaciones sobre su propia gente, un particular y muy cubano empleo de la ironía y el humor, así como la calidad intrínseca de una poesía sumamente lírica, íntima, espiritual, e incluso erótica, hasta bucólica. Nancy Morejón ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al italiano, al ruso, al polaco y al holandés y es especialmente conocida en los Estados Unidos, donde su obra es muy apreciada y ha sido traducida y reimpresa en numerosas ocasiones. un fragmento lírico.

Cecilia Vicuña Ramírez (Santiago de Chile, 1948) es una artista visual, poeta, cineasta y activista chilena. Es considerada una de las voces más auténticas y polifacéticas de la poesía contemporánea y una potencia artística que encarna la exploración creativa y la resistencia política. La práctica artística y poética que Cecilia Vicuña llama “lo precario”, creada a mediados de la década de 1960 en Chile, incluye la escritura, el performance y el arte. Su obra ha sido calificada como anticipadora de grandes movimientos poéticos, artísticos y académicos, desde el arte conceptual y el performance de poesía, hasta el land art y discursos de la segunda ola de feminismo, que empezarían a florecer en las décadas 70 y 80 del siglo XX.

.jpg?locale=es)

Juan Manuel Roca nació en Medellín el 29 de diciembre de 1946. Transcurre su infancia en México y posteriormente en París. Durante los años 1988 a 1999 coordinó el Magazín Dominical de El Espectador, separata cultural con la que se formó prácticamente una generación, pues en ésta se publicaron un buen número de poemas, reseñas y comentarios sobre los principales poetas modernos y contemporáneos. Fue además cofundador de la revista “Clave de Sol” y del periódico cultural “La Sagrada Escritura”. En 1993 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar.

Generación fallida Algún día, tendremos q' explicar Porq' fuimos una generación de cobardes; El porq' , De la nada, salió un duende furioso y chiquito, Con cara de webón; Y nos regaló miedo, Y nos vendió, a un precio muy alto, Altas dosis de terror; Algún día, tendremos q' explicar, Porq' fuimos tan cobardes; Por qué? Llenos de miedo, nos dejamos sobornar, nos dejamos raponear, logros sociales y laborales obtenidos por generaciones pasadas, con mucha lucha, sacrificio, sangre y sudor; Algún día, Tendremos q' explicar: Porque fuimos tan egoístas, Tan cobardes, Tan banales...; Explicar: Del porq' heredamos éste país tan rico, y lo devolvemos en la ruina, a nuestros hijos, a nuestros nietos; Convertido en un moridero, En una enorme fosa común, En un estado fallido; Algún día tendremos q' explicar, si es q' aún nos queda algo de vergüenza, porque fuimos una generación fallida; Q' se llenó la barriga, Con goles, Con miedos, Y con oración... Y ojalá, Nuestro hijos, No nos guarden rencor!

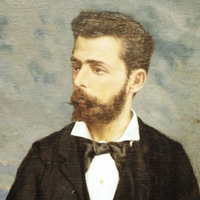

José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, conocido como Manuel González Prada (Lima, 5 de enero de 1844 - Lima, 22 de julio de 1918), fue un ensayista, pensador anarquista y poeta peruano. Como ensayista es considerado uno de los mejores nacidos en su patria. En el plano literario se le considera el más alto exponente del realismo peruano, así como por sus innovaciones poéticas se le denominó el "Precursor del Modernismo americano". Se destacó por ser un ferviente crítico de la sociedad en que le tocó vivir, tendencia que se acentuaría, después de la Guerra del Pacífico. Durante la guerra contra Chile, participó en las batallas de San Juan y Miraflores. Al producirse la invasión de Lima, por tropas chilenas, se recluiría en su casa en señal de protesta. A finales de 1891 viaja a Europa donde permanece alrededor de siete años. Durante su estadía por estas tierras conoce a grandes hombres de letras como Zola, Renan y Unamuno. A su regreso al Perú asume la dirección de la Biblioteca Nacional (1912) en reemplazo de Don Ricardo Palma. Su padre fue Francisco González de Prada Marrón y Lombera, quien fue vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima y Alcalde de Lima (1857-1858). Su madre fue María Josefa Álvarez de Ulloa y Rodríguez de la Rosa. En 1855, Ramón Castilla, ordenó el destierro del padre de Gonzáles Prada, hecho que obligó a la familia a trasladarse a Valparaíso, Chile, en un exilio involuntario de dos años. Regresan al Perú en 1857, Manuel González Prada ingresa al Seminario de Santo Toribio, luego lo abandonaría para inscribirse en el Convictorio de San Carlos (Universidad de San Marcos, donde iniciaría estudios de Derecho y Humanidades los cuales no terminaría. En 1863, cuando tenía 19 años, su padre murió a los 48 años y fue enterrado en la Basílica y Convento de Santo Domingo. Otra de sus rebeldías fue adoptar una peculiar ortografía fonética inspirada en los principios de Andrés Bello. Sin estudios disciplinados, pero de amplia y profunda cultura (dejó una biblioteca de tres mil volúmenes cuidadosamente leídos), durante ocho años vivió recluido en su hacienda de Mala dedicado a los trabajos del campo y a investigaciones químicas para fabricar almidón industrial, para luego dedicarse muy activamente al periodismo en publicaciones para algunos diarios de Lima, como por ejemplo El Comercio, diario del que fue expulsado ó en efímeras revistas cuales Los Parias o La Lucha. De ahí pasó a la política, en la cual se mostró librepensador, anarquista, feminista y profundamente antiespañol. Su postura hipercrítica en el terreno de las ideas y de la literatura le granjeó no pocos enemigos y le metió en variopintas polémicas periodísticas, en las que, a la manera de uno de sus modelos, Ernest Renan, nunca se defendió y siempre atacó. En 1887, se casó con la francesa Adriana Adelayda Verneuil Conches, con quien tuvo a Alfredo González Prada, poeta que se suicidaría en Nueva York en 1943. En 1878, Gonzales Prada tuvo una hija antes de casarse con Verónica Calvet y Bolívar, la cual se llamo Mercedes Gonzales Prada Calvet, quien murió en 1940. Viajó por toda Europa (1891-1898) y en París tuvo un curioso lance con Paul Verlaine a causa del honor mancillado de una señora, insultada en plena calle por el poeta simbolista, que andaba por entonces borracho perdido. Fundó y fue el alma del Círculo Literario, que poco después pasó a constituirse en el partido político Unión Nacional. Desde sus tribunas lanzó flamígeras proclamas nacionalistas, por las cuales mereció el calificativo, por parte de su propio panegirista Rufino Blanco Fombona, de "gallardo animal de presa". Era un enemigo de todo lo viejo y decadente en ideas y literatura y un gran partidario de la europeización del Perú. Su primer discurso célebre fue leído en El Ateneo de Lima, (1886). Famoso es también su discurso del Politeama en el año 1888, donde proclamó: "¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!", convocando a la lucha por el cambio social, contra las malas ideas y los malos hábitos, contra leyes y constituciones ajenas a la realidad peruana, contra la herencia colonial, contra los profetas que anunciaban el fracaso definitivo de América Latina. Cabe acotar que todos estos discursos no eran dados por el mismo González Prada, sino por otras personas ya que el mismo don Manuel tenía voz de tiple y que, de haberlos pronunciado, les hubiera quitado a sus palabras toda la fuerza de su protesta. Convertido en la voz del nuevo Perú, que debía surgir de la derrota de la Guerra del Pacífico, denunció los males que el país arrastraba por siglos, entre ellos la indiferencia por la condición infrahumana del indígena; su prédica, hecha en un estilo implacable y cientificista con raíces positivistas (fue un gran divulgador del pensamiento de Auguste Comte, si bien luego se volvió hacia lo que más detestaba éste, el anarquismo), fue creciendo en intensidad y radicalismo, como lo demuestran sus obras. Al volver de un viaje por Europa (1898), empezó a divulgar las ideas anarquistas que había descubierto en Barcelona, y fue identificándose cada vez más con los movimientos obreros anarcosindicalistas. Como prosista, González Prada es recordado principalmente por Pájinas libres (1894), que le valió los honores de una excomunión, y Horas de lucha (1908), ensayos donde muestra una creciente radicalización de sus planteamientos. Defendió todas las libertades, incluidas la de culto, conciencia y pensamiento y se manifestó en favor de una educación laica. En el artículo Nuestros indios (1904), explica la supuesta inferioridad de la población autóctona como un resultado lógico del trato recibido y de la falta de educación. Evolucionó desde el posromanticismo hacia el pleno Modernismo en reacción contra la tradición española, lo que le llevó a fijar sus modelos en otras literaturas; muy preocupado por el lenguaje y el estilo, en sus comienzos se advierten modelos alemanes: traduce a Friedrich Schiller, Chamisso, Heine, etcétera. Su prosa ensayística, muy trabajada estilísticamente, simula sin embargo la espontaneidad; busca la concisión y está preñada de ironía, cultura y humor. Miguel de Unamuno, gran admirador suyo, escribió sobre su libro Pájinas libres: "Es uno de los pocos, de los muy pocos libros latinoamericanos, que he leído más de una vez; y uno de los pocos, de los poquísimos, de los cuales tengo un recuerdo vivo". Como poeta, publicó Minúsculas (1901) y Exóticas (1911), que son verdaderos catálogos de innovaciones métricas y estróficas, como los delicados rondeles y triolets que adaptó del francés. Sus Baladas peruanas (1935) recogió tradiciones indígenas y escenas de la conquista española que fueron escritas a partir de 1871. También reunió una colección de sus epigramas y sátiras en Grafitos, París, 1917; en este género se muestra un gran escritor, fulgurante e inteligente, a causa de su poder de síntesis y la precisión de sus ataques contra escritores, políticos e ideas. Sin duda alguna poseía una gran penetración de juicio y una gran modernidad en su pensamiento. En diversas ocasiones ensaya el verso polirrítmico sin rima, el verso alcmánico, la estrofa espenserina, el pantum, el estornelo, el rispetto, la balada etcétera. Es completamente suya la invención del verso polirritmo sin rima, dando impulso al verso libre en la poesía hispanoamericana. En su libro Exóticas (1911), publicado tardíamente una vez más, sorprende por sus novedades métricas (ritmos continuos y proporcionales, laudes, polirritmos sin rima). Al igual que Swinburne, González Prada escribió baladas y tuvo seguidores en sus innovaciones métricas: el poeta Alberto Ureta con el triolet y Juan Parra del Riego con el polirritmo sin rima. José Santos Chocano, César Vallejo y José María Eguren fueron influidos por el poeta de los rondeles también. Fue la figura más discutida e influyente en las letras y la política del Perú en el último tercio del siglo XIX. Poeta, pensador, ideólogo, periodista y reformador radical en todos los frentes, se convirtió en una personalidad de relieve continental en un momento dominado por el Modernismo. Precisamente, el crítico español Federico de Onís lo considera "el fundador de la ideología moderna de América"; asimismo, también es reconocido como el precursor de la corriente estética genuinamente latinoamericana: el modernismo. Finalmente, es de destacar su Discurso del Politeama (1888), en el que plantea el problema de si el Perú existe o no como nación, ya que desde la creación de la República Peruana este tema fue eludido. Los próceres criollos evitaron responder a la pregunta de ¿Qué somos? Lo evitaron porque algunos de ellos se definieron como "españoles americanos" y el culto por lo hispano, la añoranza de la Madre Patria, caracterizaba al grupo criollo hegemónico en el Perú y, al mismo tiempo, acrecentaba su desprecio por lo indígena. Jamás llegó a existir rasgo alguno de identidad colectiva que definiera a los peruanos como nación. Falleció en Barranco, Lima, el 22 de julio de 1918 a los 70 años. Fue enterrado en el Cementerio Presbítero Matías Maestro. Pensamiento y acción política Los escritos políticos de González Prada se caracterizan por la crítica al Estado Peruano que el veía que servía a los intereses de la oligarquía limeña. En el ensayo "Nuestros Indios" se da un importante intento de pensar la realidad peruana y latinoamericana desde la posición anarquista. Allí primero cuestiona las concepciones de la sociología de su época y desarrolla un posicionamiento sobre la cuestión de la raza y su subordinación en ese contexto poscoloniales en el cual se entrecruza con una explotación de clase. Al final del ensayo propone que los indígenas construyan instancias comunitarias de autodefensa contra los latifundistas. En este aspecto afirma que: {"Hay un hecho revelador: reina mayor bienestar en las comarcas más distantes de las grandes haciendas, se disfruta de más orden y tranquilidad en los pueblos menos frecuentados por las autoridades". Sus posiciones y análisis influirían en el pensamiento del marxista peruano José Carlos Mariátegui, a pesar de las divergencias profundas sobre el orden político a seguir, y sobre todo en el del fundador del aprismo Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus posiciones sobre el anarquismo y la anarquía están expuestas en su libro La anarquía de 1901. Allí recoge varios ensayos y expone lo que llama el "ideal anárquico" como "la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y la plutocracia.". Con respecto a la revolución afirma que: "Desde la Reforma y, más aún, desde la Revolución Francesa, el mundo civilizado vive en revolución latente: revolución del filósofo contra los absurdos del Dogma, revolución del individuo contra la omnipotencia del Estado, revolución del obrero contra las explotaciones del capitalismo, revolución de la mujer contra la tiranía del hombre, revolución de uno y otro sexo contra la esclavitud del amor y la cárcel del matrimonio; en fin, de todos contra todo". . Por otro lado en el texto se encuentran ensayos sobre diferentes temas como el primero de mayo, la Comuna de París, así como uno sobre "La policía" en donde analiza la esencia autoritaria y clasista de la institución policial así como su clara tendencia hacia la corrupción. Ensayos publicados * Discurso en el Politeama (1888) * Pájinas Libres (1894) * Nuestros indios (1904) * Horas de Lucha (1908) * Anarquía (libro) [1] (1936) * Propaganda y ataque (1939) * El tonel de Diógenes (1945) * Adoración (1946) * Al Amor Poemarios * Minúsculas (1901) * Presbiterianas (1909) * Exóticas (1911) * Grafitos (1917) * Baladas peruanas (1935) Poemas * "Triolet" * "Amar sin ser querido" * "El amor" * "El pájaro ciego" * "La tempestad" * "Los amancaes" * "nuestra lucha" Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_González_Prada

Josefina de la Torre Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1907−Madrid, 12 de julio de 2002) fue una poetisa, novelista, cantante lírica y actriz canaria vinculada a la Generación del 27 y la corriente vanguardista hispánica de la primera mitad del siglo XX. Está en la nómina de Las Sinsombrero. Comenzó a escribir poesía a los nueve años, en 1915, cuando compuso unos versos dedicados al poeta modernista canario Alonso Quesada, aunque un año antes ya había escrito un poema de homenaje a Benito Pérez Galdós, y a los 15 comenzó a publicar en revistas.1 La influencia de su hermano Claudio, novelista y dramaturgo en auge en aquel momento, y Premio Nacional de Literatura en 1926, fue muy importante para su iniciación en el campo de la literatura y también de la representación teatral. Así en 1928, creó en su casa de Las Canteras el llamado Teatro Mínimo que dirigía su hermano Claudio.

#Canarios #Españoles #Generación27 #Mujeres

Luis Palés Matos. (Guayama, 20 de marzo de 1898 - 23 de febrero de 1959). Escritor, novelista, poeta y periodista puertorriqueño. De familia culta, inició pronto su actividad literaria y, con diecisiete años, publicó su primer libro de poemas. Sus lecturas de Julio Verne y E.T.A. Hoffmann, entre otros, le acercaron a la literatura universal, formándose como autodidacta. Más tarde dirigíó el diario El Pueblo en su ciudad natal. En San Juan trabajó para El Imparcial o Puerto Rico Ilustrado, además de otros diarios y revistas, aunque debió ganarse la vida como oficinista, repartidor, actor de teatro e incluso secretario del Presidente del Senado. Casado, su matrimonio apenas duró un año al fallecer su esposa de tuberculosis en 1919. En la capital conoció a José de Diego Padró. Ambos representarán el comienzo de la poesía de vanguardia en el país conocido como el diepalismo donde prima la sonoridad y musicalidad de los versos. En la década de 1920 participó en la actividad política convulsa de Puerto Rico, integrándose en la Alianza Puertorriqueña, siendo un activo orador independentista. En estos años desarrolló lo que sería la poesía negra o el verso negro, con una visión de la cultura negra puertorriqueña integrada dentro de la originalidad de su obra de sonidos armoniosos. La influencia que ejerció sobre otros autores de Sudamérica fue destacable, sobre todo en hombres de la talla de Nicolás Guillén. Se casó nuevamente en 1930. En las décadas de 1940 y 1950 viajó por Estados Unidos donde ofreció distintas conferencias en varias instituciones y universidades. Referencias Wikipedia – http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Palés_Matos

José Eustasio Rivera Salas (Neiva, Huila, 19 de febrero de 1888 – Nueva York, 1 de diciembre de 1928) fue un escritor colombiano destacado por su obra poética pero sobre todo por su novela La vorágine, considerada un clásico de la literatura hispanoamericana. Desde el colegio Rivera se distinguió por su talento como escritor, particularmente de poesía. Es autor de más de 168 poemas y sonetos de corte parnasiano, donde expresa su amor y admiración por la naturaleza, de los cuales los mejores forman parte de su extensa Oda a España.

Luis Gonzaga Urbina fue un escritor mexicano. Figura entre los grandes poetas mexicanos por su calidad estética, madurez, y por haber incursionado en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Cuando residió en el extranjero, fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Nacido en 1864 y no en 1868, como se dice a menudo)2 en la Ciudad de México y fallecido en Madrid, España, el 18 de noviembre de 1934. Su nombre suele escribirse como LUIS G. URBINA, y en las listas se alfabetiza siempre por el apellido Urbina. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Se relacionó con el poeta modernista Manuel Gutiérrez Nájera y con Justo Sierra, con quien trabajó en la Secretaría de Instrucción Pública. Se dedicó a la docencia y a la crítica teatral y musical para diversos periódicos. Durante la Revolución mexicana se trasladó a La Habana y a Madrid, donde murió, viajando también a Buenos Aires y a Italia. Las contradicciones sobre su año de nacimiento son un anuncio de lo poco que se sabe de su infancia. Seguramente fue menesterosa, dada su orfandad, la urgencia con la que empezó a trabajar siendo muy joven, y las condiciones de vida durante el porfiriato. Tras cursar estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de México, e iniciarse con cierta precocidad en el periodismo como redactor de El Siglo XIX, Justo Sierra, Ministro de Instrucción Pública durante el porfiriato, se fijó en él y lo apadrinó tanto en la vida cultural como en la función pública, nombrándolo su secretario personal. De esa época data también su relación con Manuel Gutiérrez Nájera, la otra persona de mayor influencia en su obra. Fue maestro, llegando a ejercer la cátedra de literatura española en la Escuela Nacional Preparatoria y en la de Escuela Nacional de Altos Estudios; periodista autor de celebradas crónicas, y también crítico de música y teatro en diarios y revistas como El Mundo Ilustrado, la Revista de Revistas o El Imparcial, del que llegó a editorialista hacia 1911. También escribió en colaboración antologías y ensayos sobre la literatura mexicana, destacando la Antología del centenario, de 1910 (centenario del grito de Dolores, de 1810, que inició la Independencia), escrita en colaboración con Pedro Henríquez Ureña y el historiador Nicolás Rangel, bajo la dirección de Sierra. Colaboraba también en la mítica revista Azul, divulgadora del modernismo americano, fundada por Manuel Gutiérrez Nájera. Pero si se lo sigue recordando es sin duda por su obra poética original, elegante y emotiva. En 1913 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de México, cargo que funge hasta 1915. Se recuerda el atinado informe que entregó al gobierno a los cuatro meses de dirigir la biblioteca, reportando la desastrosa situación en la que se le entregó el centro. También fue notorio su éxito en la conservación de las Biblias, muy amenazadas a su llegada. Cuando en agosto de 1915 las fuerzas revolucionarias tomaron la Ciudad de México, y Álvaro Obregón asumió la presidencia, Urbina abandonó el país, no conforme con la revolución constitucionalista, exiliándose en La Habana. Urbina había cometido un error político en la turbulencia revolucionaria, apoyando en 1913, desde su tribuna de El Imparcial, a Victoriano Huerta. En Cuba, como antes en su país, ejerció la docencia y el periodismo. En 1916, su periódico, El Heraldo de la Habana, lo envía como corresponsal a Madrid. En esos años, un buen número de mexicanos ilustres vivieron en Madrid, ya fuera por estudios o exiliados por la Revolución: Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Diego Rivera o Ángel Zárraga eran compatriotas vecinos de Urbina.6 Seguirá en Madrid hasta su muerte, salvo intervalos de viajes, de los que los más importantes lo llevaron a Buenos Aires, entre abril y agosto de 1917, a Italia, a comienzos de 1920, y a un frustrado regreso a México en ese mismo año. Muy fructiferó resulta el viaje a Argentina. En la Universidad de Buenos Aires dicta un ciclo de conferencias sobre literatura mexicana, que luego se publica como La vida literaria de México y La literatura mexicana durante la Independencia. En 1918, de vuelta en Madrid, es nombrado primer secretario de la embajada de México en España, cargo que ocupará hasta 1920, año en el que viaja a Italia y regresa después a México. En México es nombrado secretario del Museo Nacional de Arqueología, Etnografía e Historia. Pero el 21 de mayo de 1920 el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, vuelve a sacudir a la sociedad mexicana de forma no grata para Urbina, que regresa a Madrid. Nuevamente se le conceden cargos oficiales, esta vez en la comisión "Del Paso y Troncoso", primero como secretario (sucediendo a Alfonso Reyes) y después, desde 1926, como encargado. Murió el 18 de noviembre de 1934. Su cadáver fue inmediatamente reclamado por las autoridades mexicanas, y en diciembre del mismo año entraba en Veracruz. Está enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres de Ciudad de México. Su obra puede bifurcarse en tres ramas: la primera está formada por las críticas musi cales y teatrales dispersas en los medios de la época, si bien se han hecho recopilaciones, y por las crónicas periodísticas que él mismo dio a veces a la imprenta; el segundo son los trabajos académicos de historia de la literatura, que se plasmaron en libros y textos de conferencias. Pero se sigue recordando y leyendo sobre todo al Luis G. Urbina poeta. Obra como cronista En 1929, la Enciclopedia Espasa alababa las crónicas del por entonces madrileño Urbina, calificándolo de sobresaliente en ese género, por saber conjugar un estilo elegante con recursos humorísticos y frívolos, y ser capaz además de hacerlo en una amplia variedad de temas. El mismo Urbina definía la crónica como la capacidad de basarse en hechos reales para hacer con ellos "pirotecnias", "fuentes luminosas", "mágicas y giratorias geometrías”. Como cronista publicó: * Cuentos vividos y crónicas soñadas (México, 1915) * Bajo el sol y frente al mar, impresiones de Cuba (Madrid, 1916) * Estampas de viaje: España en los días de la guerra (1920) * Luces de España (1924) * ... y toda su obra periodística, dispersa en muchos medios, entre otros El siglo XIX, Revista Azul, El Imparcial, Revista de Revistas, El Mundo Ilustrado, El Heraldo de la Habana, Juventud Literaria, El Partido Liberal, Lira Mexicana... Obra académica sobre literatura En cuanto a los trabajos académicos, en 1910 redactó la Introducción a la Antología del centenario, reputada como demostración de su competencia como crítico y estudioso de la literatura. Posteriormente, en todas las etapas de su vida, publicó textos de sus clases y conferencias y libros de literatura mexicana, seguramente concebidos desde la docencia en la Escuela Nacional Preparatoria, en la de Altos Estudios, y luego en La Habana. De igual forma, contribuyó con textos introductorios a los escritos de grandes intelectuales dentro de las antologías editadas en la Colección Cvltvra de Agustín Loera y Chávez y de Julio Torri publicadas a partir de 1916 por la casa editorial Cvltvra. Obras del Urbina académico son: * Antología del centenario (México, 1910, en colaboración con Pedro Henríquez Ureña y Nicolás Rangel) * La literatura mexicana (conferencia, México 1913) * El teatro nacional (1914) * La literatura mexicana durante la guerra de la Independencia (Madrid, 1917) * La vida literaria de México (Madrid, 1917) * Antología romántica 1887-1917 (Madrid, 1917) Obra poética La incertidumbre de su adscripción, entre el romanticismo y el modernismo, define un estilo propio que puede calificarse de romanticismo "contenido" o "pudoroso" si se quiere poner de relieve la distancia que lo separa de los excesos de sensibilidad de los románticos, a veces en las lindes de lo pueril. Pero también se lo puede llamar modernista "sobrio", por cuanto no participa de la exuberante riqueza de vocabulario ni de las extravagancias de sonidos e imágenes de las que se quejaba su contemporáneo y compatriota Enrique González Martínez, al reclamar que se le torciera el cuello al cisne, de engañoso plumaje. Urbina mismo interpretó su falta de adaptación a ambas corrientes como causa de soledad, o rechazo: "Los modernistas no me reputan como suyo" —dijo— "porque me consideran romántico; los románticos no me tienen como suyo, porque me encuentran modernista” Como ocurre con otros poetas de la época, como el mismo Amado Nervo, la obra de Urbina gozó de gran éxito popular en su tiempo, y tal vez medio siglo más, para luego perder algo de vigor y verse sometida a críticas más severas. La historia del cautivo beso enamorado de una mano de nieve de su poema Metamorfosis sigue estando entre los textos más memorizados y declamados en México, y ninguna antología de la literatura hispanoamericana debería carecer de una selección de poemas de Urbina. Alfonso Reyes lo tenía por persona "de rara penetración"; quizá fue esa penetración la que le permitió trasladar a sus versos lo esencial de romanticismo y modernismo, liberándolos con extraño filtro de los excesos de ambas corrientes. La crítica no olvida, sin embargo, sus reiteraciones un poco cansinas de los temas tratados, su estrecho repertorio léxico y su tono en general "menor", aunque emotivo y sentimental. Los libros de poemas que suelen citarse son: * Versos (México, 1890) * Ingenuas (París, 1910) * Puestas de sol (1910) * Lámparas en agonía (México, 1914) * El poema de Mariel (1915) * Glosario de la vida vulgar (Madrid, 1916) * El corazón juglar (1920) * Cancionero de la noche serena (1941) Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Gonzaga_Urbina

Enrique Frías es un poeta mexicano nacido en la ciudad de Oaxaca (1993) Ha publicado en revistas de difusión poética, tales como Amarcafé, Poetas Hispanos, Blanco & Negro, entre otras. Autor del poemario titulado «Temporal», publicado en 2019 por la editorial argentina Buenos Aires Poetry. Profesor de lenguas, onironauta & vago.

Carlos Pezoa Véliz (Santiago, 21 de julio de 1879 - ibídem, 21 de abril de 1908) fue un poeta y periodista autodidacta chileno. Aunque no llegó a publicar nunca un libro, colaboró con sus poemas en distintos periódicos. Fue alumno del Liceo San Agustín y del Instituto Superior de Comercio, pero por tener que enrolarse en la Guardia Nacional, debido a los conflictos limítrofes existentes con Argentina, abandonó sus estudios en 1898. Comenzó escribiendo en La Lira Popular, donde compartió el oficio con otros poetas y payadores populares. Su reconocimiento como poeta lo logra en el Ateneo Obrero de Santiago el 6 de agosto de 1899, donde leyó por primera vez "Hijo del pueblo" y "Libertaria". Fue el primer secretario del modesto Ateneo anarquista. En Santiago publica en diarios, tabloides y revistas como El Obrero, La Ley y La Campaña. En 1902 se mudó a Valparaíso, donde colaboró con el diario La Voz del Pueblo, y posteriormente con La Comedia Humana, de Viña del Mar. En 1904 publica sus poemas más conocidos: "El Pintor Pereza" en Chile Ilustrado y "Nada" en La Lira Chilena. Como reportero sus trabajos más célebres, publicados en el diario La Voz del Pueblo, son un conjunto de artículos y reportajes sobre la región del salitre (1905) y el recientemente descubierto sobre el fusilamiento de Dubois, publicado en El Chileno de Valparaíso en 1907. Izquierda a derecha: Víctor Domingo Silva, Carlos Pezoa Véliz y Augusto d'Halmar. A raíz del terremoto que sacudió a Valparaíso el 16 de agosto de 1906, Pezoa Véliz resultó severamente herido al quedar atrapado en un derrumbe de las paredes de la pensión donde residía, en la calle Viana en Viña del Mar. Es internado en el Hospital Alemán de Valparaíso con sus dos piernas destrozadas; posteriormente, después de una larga y dolorosa convalecencia, es trasladado a Santiago e ingresado al Hospital San Vicente de Paul, hoy hospital clínico de la Universidad de Chile, donde se le diagnosticó tuberculosis al peritoneo, enfermedad de la que morirá, el 21 de abril de 1908, con apenas 28 años. De su estancia en la enfermedad conocemos su poema "Tarde en el Hospital", publicado en 1907. Su obra se mantuvo inédita hasta después de su muerte, conociéndose aún muy poco de su obra, especialmente de aquella popular y social. Al día siguiente de su muerte un redactor del conservador Diario Ilustrado escribió: «Hoy sus íntimos llevarán su cadáver al cementerio. Mañana nadie se acordará de él». Obra * 1911 - Alma chilena (poesía) * 1920 - Las campanas de oro (cuentos) * 1927 - Poesías y prosas completas (Nascimento) * 1957 - Antología de Carlos Pezoa Véliz Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pezoa_Véliz

Ángel Guinda (Zaragoza, 26 de agosto de 1948) es un escritor español, sobre todo es conocido como poeta, aunque su obra abarca géneros muy variados, desde artículos en periódicos y revistas, hasta el ensayo y la traducción. Reside en Madrid. Fundó la Colección Puyal de libros de poesía en 1977 y la revista Malvís en 1988. Ha publicado más de una veintena de libros y es coautor de la letra del Himno de Aragón. En 2010 fue galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas. Poesía * Vida ávida (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 1981.) * El almendro amargo (Buenos Aires, El rayo que no cesa, 1989.) * Lo terrible (Expedición a las tinieblas) (La Habana, Asociación de Escritores de Cuba, 1990.) * Claustro (Poesía 1970-1990) (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 1991.) * Después de todo (Madrid, Libertarias, 1994.) * Conocimiento del medio (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 1996.) * La llegada del mal tiempo (Madrid, Huerga & Fierro Editores. 1998.) * Biografía de la muerte (Madrid. Huerga & Fierro Editores. 2001) * Toda la luz del mundo. Minimal love poems (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. 2002) * Poemas perimentales (Angera (Varese, Italia), La Torre degli Arabeschi, 2005.) * Toda la luz del mundo. Minimal love poems. Edición en todas las lenguas del estado español (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. 2002) * Claro interior (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. 2007) * Toda la luz del mundo. Minimal love poems. Edición en todas las lenguas de la unión europea (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. 2008) * Poemas para los demás (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. Colección Papeles de Trasmoz. 2009) * Espectral (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. Colección Papeles de Trasmoz. 2011) * Caja de lava (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. Colección Serie Maior. 2012) (Rigor vitae) (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. 2013) * Materia del amor (Lastura. Toledo, 2013) Manifiestos * Poesía y subversión (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 1978) * Poesía útil (Madrid, Librería de las Musas, Mercedes Ramírez, editora. 1994) * El Mundo del Poeta. El Poeta en el Mundo (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. Colección Papeles de Trasmoz. 2007) * Poesía violenta (Zaragoza. Olifante Ediciones de Poesía. 2012) Aforismos * Breviario (Zaragoza, Lola Editorial, 1992) * Huellas. (Madrid, Poesía Por Ejemplo, 1998) Traducciones * Cancionero, de Cecco Angiolieri (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 1990) * Tortugas, de Antonio Sagredo (traducción conjunta con Inmaculada Muro. Zaragoza, Colección Cáncana, Lola Editorial, 1993) * Señora de la noche, de Teixeira de Pascoaes (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 2000) * Inútil poesía, de Àlex Susanna (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 2002) * Las espinas de la rosa, Antología poética de Florbela Espanca (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 2002) * ¿Y si no existieses? Antología 1982-2002, de José Manuel Capêlo (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 2003) * Forma sin norma, de Ana Cristina Cesar (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 2006) * Yo. Antología breve, de Augusto dos Anjos (Zaragoza, Olifante Ediciones de Poesía, 2012) Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/Ángel_Guinda

Franklin Mieses Burgos, nació y murió en la ciudad de Santo Domingo. Autor de una breve e intensa producción poética. Resalta por su exactitud a la técnica, su profundo lirismo y conceptos filosóficos de tinte existencial. Mieses Brugos fue uno de los iniciadores del movimiento literario de su país llamado "Poesía Sorprendida". Se determina por el acendrado Surrealismo y por su posición antidictatorial, en este caso, contra el gobierno del dictador Rafael Trujillo. Otros poetas que formaron parte de este grupo otros autores como Freddy Gastón Arce, Aída Cartagena y Gilberto Hernández Ortega, entre otros. Podemos citar, entre sus múltiples obras poéticas, cronológicamente, las siguientes: * Torre de voces (1929 –1936) * Trópico íntimo (1930 –1946) * Propiedad del recuerdo (1940 – 1942) * Clima de eternidad (1944) * 12 sonetos y una canción a la rosa (1945 – 1947) * Seis cantos para una sola muerte (1947 – 1948) * El ángel destruido (1950 –1952) * Al oído de Dios (1954 – 1960). Aquí presentamos un florilegio entresacado de varios de estos libros. En cuanto a su poesía resumir algunas de las características que se encuentran en su poesía. Escribe al estilo tradicional con la misma facilidad con que escribe de acuerdo a la vena modernista y posmodernista. Al lado de una poesía sumamente elaborada y difícil encontramos poesía de formato popular, extremadamente musical y fácil. Puede seguir los moldes métricos de los antiguos como incurrir en los del momento vanguardista, etc. Pero lo más admirable es que, bien escriba de una u otra manera, siempre se muestra auténtico en sus metros y temas. Emplea a veces metáforas sorprendentes, hasta llegar a lo audaz. Se nota con frecuencia mucho colorido sensual como substrato de lo onírico y psíquico y surrealista. Pero sobre todo ello, sobresale su apego al trópico: el sol, la vegetación exuberante y el mar. El mar es la marca común de casi todos los poetas isleños. Referencias http://www.mundopoesia.com/foros/showthread.php?t=1068

Luego de décadas de silenciamiento o relegación, el escritor cubano Virgilio Piñera (1912-1979) ocupa un sitio referencial en la literatura cubana contemporánea. Los avatares del canon nacional de las letras se cumplen, como en pocos autores latinoamericanos del siglo XX, en este poeta, dramaturgo y narrador, nacido hace 100 años en Cárdenas, Matanzas. Los atributos de Piñera que molestaban al Estado cubano, hace apenas 20 años, son los mismos que le han ganado una presencia tutelar, cada vez más discernible entre las últimas generaciones de escritores de la isla y la diáspora. Virgilio Piñera (4 de agosto de 1912, Cárdenas, Matanzas, 18 octubre de 1979 – La Habana) fue un poeta cubano. Piñera cursó sus primeros estudios en su localidad natal, pero en 1925 se trasladó con su familia a pepeCamagüey, donde estudió el bachillerato. En 1938 se instaló en La Habana, en cuya universidad se doctoró en Filosofía y Letras en 1940. Ya el año anterior había empezado a publicar, sobre todo poemas, en la revista Espuela de plata, predecesora de Orígenes, en la que coincidió con José Lezama Lima. En 1941 vio la luz su primer poemario, Las furias, y ese mismo año escribió también la que es quizá su obra teatral más importante, Electra Garrigó, que se estrenó en La Habana, ocho años después, y constituyó uno de los grandes hitos del teatro cubano, para muchos críticos, como Rine Leal o Raquel Carrió, el verdadero comienzo del teatro cubano moderno.

José García Nieto (Oviedo, 6 de julio de 1914 – Madrid, 27 de febrero de 2001), poeta y escritor español, ganador del Premio Cervantes y miembro, junto a Gabriel Celaya, Blas de Otero y José Hierro, de la generación poética de la posguerra española. José García Nieto, nace en Oviedo, el 6 de julio de 1914, en el nº 8 de la calle Portugalete (hoy Melquíades Álvarez nº 6). Sus padres fueron don José García Lueso y doña María de La Encarnación Nieto Fernández. El padre, que tenía la carrera de derecho, se dedicó al periodismo. Queda huérfano de padre a los 9 años y con su madre vive en Zaragoza, Toledo y Madrid, donde estudia el bachillerato y comienza a hacer versos. Al comenzar la Guerra Civil española (1936-1939), ocupa el puesto de secretario del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa (que luego sería absorbido por el Ayuntamiento de Madrid), es movilizado y al terminar la guerra vuelve al Ayuntamiento. Desde entonces se dedica a la literatura, especialmente a la poesía, al teatro, incluyendo la adaptación de clásicos españoles y al guion cinematográfico. En 1950 obtiene el Premio Adonais por Dama de soledad. Obtiene el Premio Fastenrath de la Real Academia Española por Geografía es amor en 1955. En 1951 y 1957 obtiene el Premio Nacional de Literatura. En 1980 obtiene el Premio Mariano de Cavia de periodismo. Es elegido académico de la Real Academia Española el 28 de enero de 1982, ocupando el sillón "i" que dejó vacante José María Pemán. En 1987 obtiene el Premio González-Ruano de periodismo.ç En 1996 le conceden el Premio Cervantes por el conjunto de su obra. Obra * Víspera hacia ti (1940) * Poesía (1944) * Versos de un huésped de Luisa Esteban (1944) * Tú y yo sobre la tierra (1944) * Retablo de ángel, el hombre y la pastora (1944) * Del campo y soledad (1946) * Juego de los doce espejos (1951) * Tregua (1951). Premio Nacional de Literatura * La red (1955). Premio Fastenrath * Geografía es amor (1956). Premio Nacional de Literatura * El parque pequeño (1959) * Corpus Chisti y seis sonetos (1962) * Circunstancias de la muerte (1963) * La hora undécima (1963) * Memorias y compromisos (1966) * Hablando solo (1967). Premio Ciudad de Barcelona * Facultad de volver (1970) * Taller de arte menor y cincuenta sonetos (1973) * Súplica por la paz del mundo y otros "collages" (1973). Premio Boscán * Sonetos y revelaciones de Madrid (1974) * Los cristales fingidos (1978) * El arrabal (1980) * Nuevo elogio de la lengua española (1983) * Sonetos españoles a Bolívar (1983) * Donde el mundo no cesa de referir su historia (1983) -prosa- * Piedra y cielo de Roma (1984) * Carta a la madre (1988) * Mar viviente (1989) * El cuaderno roto (1989) -prosa- Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/José_García_Nieto