Info

La muerte de Sócrates

Jacques-Louis David

1787

The Metropolitan Museum of Art

Ignacio Manuel Altamirano (Tixtla, Guerrero, México, 1834 — San Remo, Italia, 1893) fue un escritor, periodista, maestro y político mexicano. Nació en la población de Tixtla, Guerrero, en el seno de una familia de raza indígena pura, su padre tenía una posición de mando entre la etnia de los chontales. En el año de 1848 su padre fue nombrado alcalde de Tixtla y eso permitió al joven Ignacio Manuel, que a la sazón contaba con 14 años, la oportunidad de asistir a la escuela.

RONEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Holguín, Cuba, 4 de abril de 1971). Poeta, ensayista, investigador, escritor para niños, escritor radial, promotor cultural. Licenciado en Historia del Arte. Magister en Desarrollo Cultural Comunitario. Profesor Asistente. Ha publicado 43 libros. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales entre los que se destacan Premio en el Concurso Internacional de Poesía Nosside Caribe (Italia, 2000), Gran Premio en los géneros de poesía y cuento en el Primer Concurso Internacional de Literatura Infantil Los zapaticos de rosa convocado por la casa editorial Voces de Hoy de Miami en enero de 2012, Segundo Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma de la ASEJE (Alcalá de Henares, 1996), Tercer Premio Concurso Internacional de la Revista Carta Lírica de Miami, 2000), finalista del III Premio Internacional de Poesía Márius Sampére (Barcelona, 2007), finalista del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística (Madrid, 2007 y 2009), Premio Iberoamericano Cucalambé 2006, Premio Nacional Cucalambé en décima y en décima mural 1995, etc. Es autor, entre otros, de Desterrado de asombros (Letras Cubanas, 1997), Consumación de la utopía (Miami, 1999 y La Habana, 2005), La noche octosilábica; historia de la décima escrita en Holguín (1862-2003) (2004), Alegoría y transfiguración. La décima en Orígenes (2007), Árbol de la esperanza. Antología de décimas hispanoamericanas (2008) y Temida polisemia; Estudio de la obra del poeta cubano Delfín Prats (EUA, Black Diamond Editions, 2014) y de los volúmenes para niños: Un país increíble (1992), El Arca de No Sé (2001), Zoológico (2009), En compañía de adultos (Holguín, 2010 y Ed. El Barco Ebrio, Madrid, 2013), La enigmática historia de Doceleguas (2010), Relatos de Ninguna Parte (2013) y La honorable bruja Granuja del esqueleto embrujecido (2013). Su obra aparece en 62 antologías dentro y fuera de su país.

La manera de pensar de cada persona es la consecuencia de sus experiencias vividas, desde cerca o desde lejos. Esas experiencias que nos ayudan a evolucionar o estancarnos, no hay reglas, no hay patron, solo estas tu y el mundo. Tu mundo. Y creo que es la mejor manera para conocer a las personas. El poder leer sus pensamientos y sus diferentes puntos de vista. Quizas te ayuden a mirar para otros lugares y no hacerlo siempre desde la misma ventana. Aprende a coger las riendas de tu vida, con suavidad, con calma y con la mayor humildad. Y cada leccion que te de la vida sea buena o mala asumela es tu consecuencia. ( C.L )

Carlos Mastronardi (Gualeguay –provincia de Entre Ríos– en 1901- 1976) fue un poeta y ensayista argentino. Heredero del simbolismo tardío (con su trabajo Tierra amanecida, en 1926), expuso sus ideas sobre la poesía como ejercicio perfectible en el ensayo Valéry o la infinitud del método (con él ganó el premio municipal de literatura en 1955). Se destaca su poemario Conocimiento de la noche (en 1937). Perteneciente a la rama de los criollistas o nacionalistas, donde se vuelca al canto del paisaje y la tierra, con un lenguaje directo. En sus obras encontramos predominio de la imagen sensorial que imita la realidad natural: la metáfora no es audaz ni se basa en las asociaciones insólitas. "Entre agudos cardales ponen ritmo al verano los grillos, naturales relojitos del llano." Mastronardi murió el 5 de junio de 1976 en Buenos Aires, a los 75 años de edad. Wikipedia—https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mastronardi

Brasileira, estudante do curso de Letras - Espanhol na Universidade Federal da Fronteira Sul - Chapecó. Possui um blog de poesia desde 2010, http://annapoulain.blogspot.com.br/, dedica-se também a outros gêneros literários como conto, ensaio, resenha e prosa poética. Participante do grupo poético Cosmonautas, www.cosmonautas.com.br, onde mantém publicações semanais. Pesquisadora na área da literatura. Dedicada à poesia brasileira e hispânica.

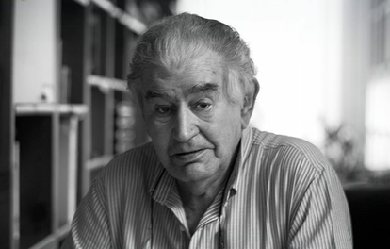

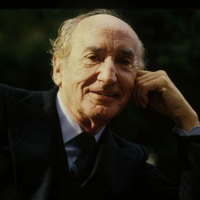

Antonio Gamoneda (Oviedo, 30 de mayo de 1931) es un poeta español, ganador del Premio Cervantes en 2006. Ha vivido desde los tres años en León, ciudad que ha influido notablemente en su trayectoria poética. Premio Nacional de Literatura en 1988 y Premio Quijote en 2009. Pertenece por edad al grupo poético de los años 50. Antonio Gamoneda nació en Oviedo el 30 de mayo de 1931. Su padre, de nombre Antonio, fue un poeta modernista que publicó un único libro, Otra más alta vida, en 1919. En 1934, ya huérfano de padre, se trasladó con su madre, Amelia Lobón a León. La presencia de su madre como refugio ante el horror y la miseria de la guerra y la postguerra es recurrente en toda su poesía. En 1936, con las escuelas cerradas, aprendió a leer gracias a la lectura del libro de su padre. El poeta vivió inicialmente en el principal barrio obrero, y ferroviario, de la ciudad: el Barrio El Crucero. Este lugar fue un observatorio privilegiado de la represión llevada a cabo por los nacionales durante la guerra civil y la inmediata posguerra dejando huella en la psicología y en la memoria del poeta. En 1941 comenzó a recibir instrucción gratuita en el colegio religioso de los Padres Agustinos hasta 1943, año en el que el poeta se auto expulsó. Al día siguiente de cumplir 14 años empezó a trabajar como meritorio y recadero en el hoy extinguido Banco Mercantil. Terminó por libre sus estudios medios y permaneció en la condición de empleado de banca durante veinticuatro años hasta 1969. Mientras trabajaba en el banco tomó contacto y fue parte de la resistencia intelectual al franquismo. Se dio a conocer poéticamente con Sublevación inmóvil (1953-1959), publicado en Madrid en 1960, obra con la que fue finalista del premio Adonais de poesía, y que supuso una ruptura con las tradicionales reglas realistas de la época. En 1969 pasó a crear y dirigir los servicios culturales de la Diputación Provincial de León y, a partir del 70, la colección Provincia de poesía, intentando promover una cultura progresista con el dinero de la dictadura. Fue privado de su condición de funcionario, y posteriormente recontratado, mediante sentencia judicial. Durante estos años comenzó a colaborar asiduamente en diferentes revistas culturales. A esta etapa pertenecen La tierra y los labios (1947-1953), no publicado hasta la aparición del volumen Edad, que recoge su poesía hasta 1987; Exentos I (1959-1960), poemas no aparecidos hasta Edad; Blues castellano (1961-1966), obra no publicada por motivos de censura hasta 1982 y Exentos II (Pasión de la mirada) (1963-1970), publicada con múltiples variaciones en 1979 con el título León de la mirada. A esta primera etapa siguió un silencio poético de siete u ocho años, significativamente marcados por la muerte del dictador Francisco Franco y los inicios de la llamada transición. Este tiempo, marcado por la crisis existencial e ideológica, se hace sentir en su siguiente obra Descripción de la mentira, León 1977, un largo poema que marcó un giro hacia una total madurez poética. Posteriormente publica Lápidas (Madrid, 1987) y Edad, el volumen que recoge toda su poesía hasta 1987, revisada por el autor, y que le valió el Premio Nacional de Literatura. En 1992 apareció Libro del frío, que le consagra como uno de los poetas más importantes en lengua castellana. En el año 2000 vio la luz la versión definitiva de esta obra, que incluía Frío de Límites, obra procedente de una colaboración con Antoni Tàpies pero que, desgajada de la pintura, adquiría el carácter de addenda necesaria de Libro del frío. Previamente habían aparecido los poemas de Mortal 1936, acompañando a unas serigrafías de Juan Barjola sobre la matanza en la plaza de toros de Badajoz durante la Guerra Civil, y no llegaron a publicarse Exentos III (1993-1997). De un diccionario relativo a la ciencia médica arcaica (1993-1998) y Libro de los venenos (Madrid, 1995) son obras más atípicas que parten de la convicción del autor de que el lenguaje arcaico se ha cargado estéticamente hasta convertirse en poesía y revelan la fascinación del poeta por la traducción de Dioscórides realizada por Andrés Laguna en el siglo XVI y su interpretación en clave poética por Gamoneda. Arden las pérdidas es publicado en 2003, libro que culmina la madurez iniciada en Descripción de la mentira, de una poesía en la perspectiva de la muerte en la que lo perdido (la infancia, el amor, los rostros del pasado, la ira…) aún arde en el tránsito hacia la vejez con mayor lucidez, con mayor claridad, con mayor frío. Tras él vendrán Cecilia (2004) y Esta luz: poesía reunida: (1947-2004), (2004). En 2006 año obtuvo el Premio Reina Sofía y el Premio Cervantes. Durante esta segunda etapa, entre 1979 hasta 1991, fue director gerente de la Fundación Sierra-Pambley, creada en 1887 por Francisco Giner de los Ríos bajo los principios de la Institución Libre de Enseñanza. Posteriormente fue miembro del Patronato hasta 2007. Se le ha concedido también la Medalla de Oro de la ciudad de Pau, la Medalla de Plata del Principado de Asturias, el Premio “Leteo”, la Medalla de Oro de la León y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. Es Hijo Adoptivo de León y de Villafranca del Bierzo, y Doctor Honoris causa por la Universidad de León. El 20 de abril de 2008 introdujo un mensaje en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, cuyo contenido se sabrá en 2022. En marzo de 2009 se estrenó el documental Antonio Gamoneda. Escritura y alquimia, rodado en 2007, dirigida por Enrique Corti y César Rendueles, y con guion de Amalia Iglesias y Julia Piera. Crítica y recepción Antonio Gamoneda ha definido la poesía en uno de sus ensayos: "Es arte de la memoria en la perspectiva de la muerte". Su recepción crítica siempre ha sido favorable desde que el poeta comenzó a publicar: “Prieto y denso es el verbo de Antonio Gamoneda, como salido apenas del silencio para quedar con él, para volver a él ni bien se profiere, verbo como desprendido del erial, de la contemplación de un paisaje desolado, como nacido de la fría extensión para dejar su melancólica constancia del despojamiento…La poesía de Antonio Gamoneda tiene la desnudez de la existencia.” “Antonio Gamoneda se ha convertido en guía y modelo de los poetas más jóvenes, que valoran su sabiduría lingüística y su apertura hacia las tradiciones de la modernidad, apertura que nace de la asunción de la propia historia personal y colectiva.” “Antonio Gamoneda se encuentra con el expresionismo de Trakl, y sobre todo, con la última poesía de Lorca, cuya difícil herencia es sin duda hoy el único en atreverse a recoger.” “Voz probada e inmersa y sumergida, pues, en el paso mismo de los años, en la variabilidad alucinógena de la circunstancia histórica hispana, doblada en el acontecer espacioso de una “vida de poeta” seguida por Gamoneda; pero voz también que ocupa con autoridad su lugar en el vasto campo de unas letras españolas, y que en él toma sus posiciones, ejecutando la conquista de su espacio y figura más propia en una callada estrategia cuyo secreto es la demora, el silencio (y hasta un cierto exilio), y ello hasta verse en la actualidad respaldada por todas las instancias de legitimidad de que quepa hacer inventario […].” “Tres son los puntales, repetidos por el poeta insistentemente en [sus] escritos, sobre los que se alza la estatura de su pensamiento poético: - La naturaleza autorreferente de la palabra poética –intrarreferente, dice él también–, cuya significación y cuya realidad no atraviesan hacia una referencia exterior. - El desencadenante de naturaleza musical del lenguaje poético (‘El pensamiento poético es un pensamiento que canta’). - El hecho de que sólo sea posible que el lenguaje poético entre en la inteligibilidad bajo la condición de imágenes sensibles.” ” “Gamoneda no desarrolla propiamente un relato, ni siquiera cuando anuncia que va a hacerlo; los hechos se fragmentan en sensaciones, en detalles aislados de su contexto, transportan ecos de tiempos anteriores. La mirada está sometida a un núcleo obsesivo que la absorbe, la dirige de forma centrípeta hacia lo que el poeta llama interiorización. Sólo cuentan los sucesos interiorizados –escasos, hirientes– y éstos ofrecen su terca recurrencia, sus metamorfosis, su permanecer…Es una suerte peculiar de forma autobiográfica: no narrativa ni tampoco referencial de modo directo; pero sí tejida en la constancia de las imágenes y de los núcleos de interés, de los elementos que se tornan emblemáticos, de las figuras y personajes relevantes. Se trata de una dinámica minimalista y reiterativa…que se impone en la lectura conjunta de la obra.” Libros de poemas * Sublevación inmóvil. Madrid, Rialp, 1960 * Descripción de la mentira. 1ª ed. León, Diputación Provincial, col. Provincia, 1977. 2ª ed. Salamanca, Junta de Castilla y León, col. Barrio de Maravillas, 1986. 3ª ed. [con un texto de Julián Jiménez Heffernan] Madrid, Abada Editores, 2003. 4ª ed. [con un texto de Julián Jiménez Heffernan] Madrid, Abada Editores, 2003. * León de la mirada. 1ª ed. León, Espadaña, 1979. 2ª ed. León, Diputación Provincial, col. *Breviarios de la Calle del Pez, 1990. * Tauromaquia y destino. [con reproducciones de Juan Barjola] León, Retablo, 1980. * Blues castellano (1961–1966). 1ª ed. Gijón, Noega, 1982. 2ª ed. Barcelona, Plaza y Janés, 1999. 3ª ed. [con un texto de Elena Medel], Madrid, Bartleby, 2007. * Lápidas. Madrid, Trieste, 1986. 2º ed. Madrid, Abada, 2006 [con epílogo de Julián Jiménez Heffernan]. * Edad (Poesía 1947–1986). 1ª ed. Miguel Casado (ed. e intr.). Madrid, Cátedra, 1987 [reimp. 1988; 1988; 1989; 2000]. * Libro del frío. 1ª ed. Madrid, Siruela, 1992. 2ª ed. [con prólogo de Jacques Ancet] Valencia, Germanía, 2000 [ed. revisada y aumentada]. 3ª ed. Madrid, Siruela, 2003 [ed. revisada]. 4ª ed. Madrid, Siruela, 2006 [ed. revisada]. * Mortal 1936 (Pasión y luz de Juan Barjola). Mérida, Asamblea de Extremadura, 1994. * El vigilante de la nieve. Lanzarote, Fundación César Manrique, col. Péñola Blanca, 1995. * Libro de los venenos: corrupción y fábula del Libro Sexto de Pedacio Dioscórides y Andrés de Laguna, acerca de los venenos mortíferos y de las fieras que arrojan de sí ponzoña. 1ª ed. Madrid, Ediciones Siruela, 1995. 2ª ed. Madrid, Siruela, 1997. 3ª ed. Madrid, Siruela, 2006. * Arden las pérdidas. 1ª ed. Barcelona, Tusquets, 2003. 2ª ed. Barcelona, Tusquets, 2004. Premio de la Crítica de Castilla y León. * Cecilia. Lanzarote, Fundación César Manrique, col. Péñola Blanca, 2004. Reescritura. Madrid, Abada, 2004. * Esta luz. Poesía reunida (1947–2004). [Epílogo de Miguel Casado, “El curso de la edad”] Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004 [reimp. 2005; 2006] * Extravío en la luz, Madrid, Casariego, 2009, edición de seis poemas inéditos con grabados de Juan Carlos Mestre * Canción errónea, poemas escritos después de 2004; Tusquets, 2012. Esta obra fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León en 2013. Antologías de su obra * Ésta luz (Antología 1947–1998). Edición de autor. Valladolid, Junta de Castilla y León, col. Barrio de Maravillas, 2000. * Antología. Santa Cruz de Tenerife, Caja General de Ahorros de Canarias, 2002. * Antología poética. Ángel Luis Prieto de Paula (ed. e intr.). León, Edilesa, 2002. * Descripción del frío. León, Celarayn, 2002. * Atravesando olvido (1947–2002). Antología personal. Edición de autor. [Prólogo de Eduardo Milán y conversación con Ildefonso Rodríguez] México, Editorial Aldus, 2004. * Lengua y herida. Antología. Vicente Muleiro (ed. y prólogo). Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2004 * Sublevación inmóvil y otros poemas. Edición de autor. Valladolid, Junta de Castilla y León, 2006 [edición no venal]. * Antología poética. Tomás Sánchez Santiago (ed. e intr. “La armonía de las tormentas”). Madrid, Editorial Alianza, 2006 [reimpr. 2007]. * Ávida vena. Miguel Casado (ed. e intr.). León, Diario de León/Edilesa, 2006. * Sílabas negras. Amelia Gamoneda y Fernando R. de la Flor (ed. y estudio preliminar). XV *Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Madrid - Salamanca, Patrimonio Nacional – Ediciones Universidad de Salamanca, 2006. * Cecilia y otros poemas. [Epílogo de Francisco Gómez-Porro “El cantor de las heridas”] Madrid, Fondo de Cultura Económica de España – Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, 2007. * Visión del frío. [Antología de textos manuscritos acompañados de obra gráfica. Catálogo de la Exposición “Premio Cervantes 2006”. Epílogo de Miguel Casado “Lugar de álamos”] *Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2007. * Antología y voz. Incluye CD. [ ed. y prólogo de José Enrique Martínez] León, El búho viajero, 2007. Ensayo * “Poesía y conciencia. Notas para una revisión”, Ínsula, 204, Madrid, 1963. * El tema del agua en la poesía hispánica. León, Fray Bernardino de Sahagún, 1972. “Poesía, situación, utilidad“, República de las Letras, 23, Madrid, 1989, 27-29. * “Sobre la utilidad de la poesía provinciana”, República de las Letras, 24, Madrid, 1989, 165-167. * “El arte de la memoria”, El Urogallo 71, Madrid, 1992, 12-13 * “Aquella primera pasión de la lectura”, en Álvaro Ruiz de la Peña (ed.), Páginas de viva voz. Leer y escribir hoy. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995, 69-81. * “La poésie dans la perspective de la mort”, en Bernard Noël (ed.), Qu’est-ce que la poésie ? Paris, Éditions Jean-Michel Place/Ville de Saint-Denis, 1995, 228-230. * “Una lectura posesiva de Jorge Guillén”, en Francisco Javier Blasco (ed.), Jorge Guillén, el hombre y la obra. Valladolid, 1995, 293-296. * El cuerpo de los símbolos (Memoria, poética, ensayo). 1ª ed. Madrid, Huerga y Fierro, 1997[[.]] 2ª ed., México, Calamus, 2007. * “¿Existe o existió la Generación del Cincuenta?”, en AA. VV., II Congreso de Poesía canaria. * Hacia el próximo siglo. Gran Canaria, Caja Canarias, 1997, 29-32. * “La creación poética: radicación, espacios, límites”, en Ignacio Castro (ed.), Informes sobre el estado del lugar. Gijón, Caja de Asturias, 1998, 113-124. * “¿Poesía en los años 2000?”, La alegría de los naufragios, 1-2, Madrid, 1999, 25-28. * “Valente: de la contemplación de la muerte”, Cuadernos Hispanoamericanos, 600, Madrid, 2000, 7-10. * “Del sentir invisible de Marga Clark”, Quimera, 187, Madrid, 2000, 19-22. * Conocimiento, revelación, lenguajes. León, IES. “Lancia”, col. Cuadernos del noroeste, 2000. * “Hablo con Blanca Varela” [epílogo], en Blanca Varela, Obra reunida, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2001, 265-278. * “Memoria de Valente”, ABC/Cultural, Madrid 3/9/2001. * “Luis Cernuda: el poeta y el crítico”, en Nuria Martínez de Castilla y James Valender (eds.), 100 años de Luis Cernuda. Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002, 223-231. * “Poesía y literatura: ¿límites?” en José Enrique Martínez Fernández (ed.), Estudios de literatura comparada: norte y sur, la sátira, transferencia y recepción de géneros y formas textuales. León, Universidad de León, 2002 * “Presencias de la poesía europea”, Moenia, Lugo, 2004 * “Poesía, existencia, muerte”, en Antonio Gamoneda (ed.), Atravesando olvido. Antología personal. México, Editorial Aldus, 2004, 207-221. Traducción al francés: “Poésie, existence, mort”, Europe París, 875, 2002, 94-104. * “Las lágrimas de Claudio”, Archipiélago, 63, Barcelona, 2004, 21-24 * “Prólogo”, en César Antonio Molina, El rumor del tiempo. Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006, 7-13. * “Quelques mots sur la poésie”, Europe, París, 928-929, 2006, 223-226. * Sur la poésie. Discours de réception du Prix Européen de Littérature 2006 suivi de Tombées (5 poèmes inédits). Jacques Ancet (trad.), Mesnil-sur-Estrée, Librairie La Hune/Arfuyen, 2006. * “Ángel González : un histórico”, La voz de Asturias, Oviedo, 3/2/2008. * Valente : texto y contexto, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico Campus Universitario Sur, 2007. * “Pórtico”, en Nâzim Hikmet, Poemas finales. Ültimos poemas II 1962-1963. Madrid, *Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2008. Relato y autobiografía * “La aventura física de María Ruiz”, en AA. VV., Cuentos. León, Caja de Ahorros, 1968. * “Relación de Don Sotero”, Los Cuadernos del Norte (Oviedo) 31, 1985, 74-76. Reproducido en Santos Alonso (ed.), Figuraciones. León, Diputación Provincial, 1986, 135-145. * Relación y fábula [“Relación de Don Sotero” y “Fábula de Pieter”]. Santander, EditoriaLímite, 1997. * Un armario lleno de sombra, Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores, Madrid, 2009. Libros en colaboración con artistas plásticos * “Lapidario incompleto”, en Antonio Gamoneda, Luis Mateo Díez, José Maria Merino, León: traza y memoria. [con grabados al aguafuerte de Félix Cárdenas] Madrid, Antonio Machón, 1984, 11-40. * Encuentro en el territorio del frío. [con reproducciones de Albert Agulló y prólogo de José Gómez Isla] León, Instituto Leonés de Cultura, 1995. * Eros y Thanatos. [pinturas de Álvaro Delgado con once poemas de Antonio Gamoneda] Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1999. * ¿Tú? [con grabados de Antoni Tàpies] Madrid, Ed. T/ Antonio Machón, 1999. * Más allá de la sombra. [Bernardo Sanjurjo, Obra gráfica, 1999–2002. Antonio Gamoneda, Poemas, 2002] Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 2002. * Memoria volcánica. [con grabados de Amaya Bozal] Madrid, Ediciones Sen, 2002. * Extravío en la luz [con grabados de Juan Carlos Mestre y preámbulos de Amelia Gamoneda] Madrid, Casariego, 2008. Traducciones de la obra de Antonio Gamoneda * Pierres gravées [Lápidas]. Jacques Ancet (trad. y prólogo), París, Lettres Vives, 1996. * Substances, limites. Nimphea. [con fotografías de Michel Hanique] Jacques Ancet (trad.), Toulouse, Le Grand Os, 1997. * Livro do frio. José Bento (trad. y nota biográfica), Lisboa, Assírio & Alvim, 1998. * Froid de limites. [¿Tú ?]. Jacques Ancet (trad.), París, Lettres Vives, 2000. * “Mortel 1936. Passion et lumière de Juan Barjola”. Jacques Ancet (trad.), Europe. Revue littéraire mensuelle (París) (2000). * “Beskrivning av lögnen” [Descripción de la mentira]. Ulf Eriksson (trad.), Artes (Stockholm) (2002). * Pétale blessé. [con una pintura original de Claire Pichaud] Claude Houy (trad.), Barriac en Rouergue, Trames, 2002. * Ardem as perdas. Jorge Melícias (trad.), Vila Nova de Famalicão, Quasi, 2004. * Blues castillan. Jacques Ancet (trad.), París, Corti, 2004. * De l´impossibilité. [con grabados de Jean-Louis Fauthoux y prefacio de Salah Stétié] Amelia Gamoneda (trad.), Montpellier, Fata Morgana, 2004. * Description du mensonge. Jacques Ancet (trad. e intr.), Paris, Corti, 2004. * Im ki kvar meuhar [Aunque ya es tarde. Antología]. Rami Saari (trad. e intr.), Jerusalén, Carmel, 2004. * Passion du regard. Jacques Ancet (trad. e intr.), París, Lettres Vives, 2004. * Boek van de kou [Libro del frío]. Bart Vonck (trad.), Leuven, Vlaams Fonds voor de Letteren, 2005. * Livre du froid. 1ª ed. Jean-Yves Bériou y Martine Joulia (trads.), París, Antoine Soriano *Éditeur, 1996. 2ª ed. [con prefacio de Pierre Peuchmaurd] París, Antoine Soriano Éditeur, 2005. * Cecilia. Jacques Ancet (trad.), París, Lettres Vives, 2006. * Clarté sans repos [Arden las pérdidas]. Jacques Ancet (trad. e intr.), París, Arfuyen, 2006. * Kitab al-bard [Libro del frío]. Almahdi Akhrif (trad. e intr.), Casablanca, Publicaciones del Ministerio de la Cultura, s. d. * Esta luz. Dieses Licht. Eine Anhologie 1947-2005. Manfred Bös, Petre Strien-Bourmer, Karina Gómez-Montero (trads.) [epílogo de Javier Gómez-Montero] Kiel, Ludwig, 2007. * Descriçao da mentira. Vasco Gato (trad.), Vila Nova de Famalicão, Quasi, 2007. * Förlusterna Glöder. Trad. Ulf Eriksson., Bokförlaget Tranan, Estocolmo, 2007. * Gravestones. [Lápidas]. Trad. Donald Wellman, University of New Orleans Press, New Orleans, 2009. Audiolibros * Dos poetas en su voz. Manuel Álvarez Ortega y Antonio Gamoneda. Valladolid, Ediciones Portuguesas, 1992. * La voz de Antonio Gamoneda. Incluye CD. Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2004. * Reescritura. Incluye CD. Madrid, Abada, 2004. * Antología y voz. Incluye CD. [ ed. y prólogo de José Enrique Martínez] León, El búho viajero, 2007. Otros trabajos de Antonio Gamoneda * Francisco Echauz. La dimensión ideológica de la forma. Madrid, Editorial Rayuela, 1978. * José Luis Sánchez. Humanismo y volumen. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1981. * Silverio Rivas. Viaje al interior de la escultura. La Coruña, Atlántico, 1981. * Antonio Gamoneda, Otra más alta vida (1919). Gijón, Universos, 1993. Monográficos sobre Antonio Gamoneda * Un ángel más (Valladolid) 2 (1987) * Filandón/Diario de León (León) 10/7/1988 * Noire et Blanche (Le Havre) (1995) * Collection de l´Umbo (París) 4 (1999) * “Con Antonio Gamoneda”, Zurgai (Bilbao) (2001) * La alegría de los naufragios (Madrid) 7-8 (2003) * “Antonio Gamoneda”, en Espacio/Espaço escrito (Badajoz) 23-24 (2004) * “Antonio Gamoneda”, en Quimera, Marta Agudo y Jordi Doce (eds.), (Madrid) 275 (2006) * Filandón/Diario de León (León) 22/4/2007 * República de las Letras (Madrid) 104 (2007) * Minerva (Madrid) 04 (2007) * Ínsula (Madrid) 736 (2008) Críticas y reseñas sobre Antonio Gamoneda * AA. VV. Rencontres avec Antonio Gamoneda. Pau, Atelier Poésie Léo Lagrange, 2000 * ALONSO, María Nieves, Partes iguales de vértigo y olvido. La poesía de Antonio Gamoneda. Madrid, Calambur, 2005. * ALONSO, Santos, “Edad, de Antonio Gamoneda: la voz de la memoria y las voces de la colectividad”, Ínsula (Madrid) (1990) * ÁLVAREZ MÉNDEZ, Natalia, “Fusión de la dimensión espacial y humana en León de la mirada”, Estudios Humanísticos (Madrid) (2000) * ALVAREZ-UDE, Carlos, “Un canto a tres voces”, Letra Internacional (Madrid) (1996) * AZANCOT, Leopoldo, “De una nueva épica”, Historia Libertaria (Madrid) (1979) * BALCELLS, José María, “Libro de los venenos o la voz múltiple de Antonio Gamoneda”, en De Jorge Guillén a Antonio Gamoneda, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1998 * BREYSSE-CHANET, Laurence, “Hacia la ‘aurora del contorno’. Una lectura de Cecilia de *Antonio Gamoneda”, Estudios Humanísticos (León) (2008) * CALVO VIDAL, José Luis, “Antonio Gamoneda poeta de la marginalidad”, Evohé (Lugo) (1997) * CANDAU, Antonio, “Antonio Gamoneda: la conciencia y las formas de la ironía”, Hispanic Review (Philadelphia), (1994) * CANDAU, Antonio. “Para una lectura del Libro del frío”, Letras peninsulares (Davidson) (1996-1997) * CARNET, Nelly, “Antonio Gamoneda: Clarté sans repos”, Europe (París) (2006) * CASADO, Miguel, “Descripción de la mentira, de Antonio Gamoneda. La perplejidad es la conciencia”, en Esto era y no era. Lectura de poetas de Castilla y León. Valladolid, Ámbito, 1985 * CASADO, Miguel, “El interior de la edad”, Los Cuadernos del Norte (Oviedo) (1986-1987) * CASADO, Miguel, “Sobre Lápidas”, Los Cuadernos del Norte (Oviedo) (1987). * CASADO, Miguel, “Aún”, Cambio 16 (Madrid) 1993. * CASADO, Miguel, “Antonio Gamoneda”, en De los ojos ajenos. Lecturas de Castilla, León y Portugal. Salamanca, Junta de Castilla y León, 1999 * CASADO, Miguel, “Abstracción y realidad en Antonio Gamoneda”, La factoría valenciana (Valencia) (1997) * CASADO, Miguel, “¿Placer sin esperanza?”, Revista de Libros (Madrid) (2000) * CASADO, Miguel, “Dispersión y poder de lo narrativo” en Del caminar sobre el hielo, Madrid, Antonio Machado Libros, 2001 * CASADO, Miguel, “Abstracción y realidad” en La poesía como pensamiento, Madrid, Huerga & Fierro, 2003 * CASADO, Miguel, “Cualidad de la huella”, en Archivos (lecturas, 1988-2003), Burgos, Dossoles, 2004 * CASADO, Miguel, “Seis poetas de las periferias (Antonio Gamoneda, poeta de la realidad)”, en Los artículos de la polémica y otros textos sobre poesía. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, * CASADO, Miguel, “El curso de la edad”, Abada, Madrid, 2009. * COLINAS, Antonio, “Lápidas, de Antonio Gamoneda: un humanismo para el fin de siglo”, Ínsula (Madrid) (1987) * DIEGO, José Manuel, “Antonio Gamoneda, el valor de la marginalidad”, Ínsula (Madrid) (1992) * DIEGO, José Manuel, “Libro del frío una mirada caleidoscópica”, Diálogo de la Lengua (Cuenca) (1993) * DÍEZ, Luis Alfonso, “Antonio Gamoneda. Una poesía de la fugacidad (A propósito de El libro del frío)”, Paideia (Madrid) (2003) * DOMÉNECH, Ricardo, “Poesía. Sublevación inmóvil de Antonio Gamoneda”, Ínsula (Madrid) (1961) * DONCEL, Diego et alt., Antonio Gamoneda. Madrid, Calambur, 1993 ESCAPA, Ernesto, “Crónica de un estrago moral”, Informaciones de las Artes y las Letras, 5/10/1978 * ESPINASA, José María, “Cinco decenios adentrándose afuera”, Letras libres, (Madrid) Año 6 (junio de 2001) * EXPÓSITO HERNÁNDEZ, José Antonio, La obra poética de Antonio Gamoneda. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid (2003) http://www.ucm.es/BUCM/tesis/fll/ucm-t26672.pdf * FERNÁNDEZ-JÁUREGUI ROJAS, Carlota, “Apuntes para una poética del índice en César Vallejo y Antonio Gamoneda” en Despalabro. Ensayos de Humanidades (Madrid) (2007) * GARCIA JURADO, Francisco, “Antiguos textos de ciencia convertidos en Poesía: Dioscórides y Andrés Laguna en el Libro de los venenos de Antonio Gamoneda”, Epos d(Madrid) XIII (1997) * GASPAR, Sergio, “Antonio Gamoneda: leer el frío”, Hora de poesía (Barcelona) (1993) *GÓMEZ TORÉ, José Luis: “Antonio Gamoneda: palabra corporal, poesía del cuerpo”, Cuadernos del minotauro (Madrid) (2005) * GRACIA ARMENDÁRIZ, Juan, “Postnovísmos y generación del 50: José Angel Valente y Antonio Gamoneda”, Actas del Congreso Jaime Gil de Biedma y su generación poética. Zaragoza, Diputación, 1996, II, 575-582 http://www.ucm.es/eprints/4645 * GUTIÉRREZ, Goya, "El encubrimiento que crea una verdad", Cuadernos El Matemático (Madrid), (2007) * HUERGA, Carlos, “Antonio Gamoneda: arden las pérdidas” http://www.deriva.org * IGLESIAS SERNA, Amalia, “Antonio Gamoneda, el escultor de las palabras” en Letras libres (Madrid) (2006) * JANÉS, Clara, “Di vertigine e oblio” en Poesia (Milán) (2007) * LANZ, Juan José, “Antonio Gamoneda y la poética de la desocupación” en Ínsula (Madrid) (2007) * LÓPEZ CASTRO, Armando, “Antonio Gamoneda: la poesía de la memoria”, en Voces y memoria. Poetas leoneses del siglo XX. Salamanca, Junta de Castilla y León, * LLERA, José Antonio, “La memoria y la muerte en la poesía de Antonio Gamoneda: una lectura de Descripción de la mentira” en Laurel (Cáceres) (2002) * MACHÍN LUCAS, Jorge, “La poética de Antonio Gamoneda: el referente esotérico” en Lectura y signo (León) (2009) * MACHÍN LUCAS, Jorge, “La mentira como vía de conocimiento en la poesía de Antonio Gamoneda” en La Nueva Literatura Hispánica (Valladolid) (2012) * MARIGÓMEZ, Luis, “Antonio Gamoneda, Descripción de la mentira” en Un ángel más (Valladolid) (1987) * MARTÍNEZ, Santiago, “Antonio Gamoneda”, Lateral (Madrid) (2001) * MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Enrique, “Prometeo frente a Orfeo: poética de la renuncia frente a poética de la plenitud”, Revista de teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Zaragoza) (1998) * MARTINEZ GARCÍA, Francisco, Gamoneda, una poética temporalizada en el espacio leonés. León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 1991 * MERINO, Margarita, Ambigüedad y certidumbre en las “edades” poéticas de Antonio Gamoneda. [Con una entrevista al poeta] Tesis Doctoral. Florida State University, 1999. * MIRANDA, Jorge, “Música da morte”, A Phala (Lisboa) (1999) * MIRÓ, Emilio, “Una colección y dos poetas: José Antonio Gabriel y Galán y Antonio Gamoneda”, Ínsula, (1978) * MOGA, Eduardo, “Una antología luminosa”, Lateral (Barcelona) (2000) * MOLINA, César Antonio, “Dos visiones épicas de lo contemporáneo”, Camp de l´Arpa (Barcelona) (1981) * MONTAGUT, María Cinta, “Libro de los venenos”, Quimera (Barcelona) (1995) * NAJT, Myriam, “Descripción de la mentira”, Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid) (1978) * ORTEGA, Antonio, “El uso y la sustancia del olvido”, El crítico (Madrid) Segunda Época, junio de 2003 * ORTEGA, Esperanza, “La música de la oscuridad. Antonio Gamoneda”, Campo de Agramante (Jerez de la Frontera) (2005) * PALOMO GARCÍA, Carmen, Antonio Gamoneda: Poéticas radicales, Tesis Doctoral, Universidad de León, 2006. * PALLARÉS, María del Carmen, “Libro del frío. Contemplar la muerte”, Reseña de Literatura, Arte y Espectáculos, (Madrid) (1993) * PEREZ LAS HERAS, Antonio, “De la juventud del dolor a la frialdad de la existencia: la poética unitaria de Antonio Gamoneda”, en Actas del Congreso Jaime Gil de Biedma y su generación poética, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1996 * PICARDO, Osvaldo: “El abrazo de Orfeo” La pecera (Mar del Plata) (2001) * REIJA MELCHOR, Francisco Javier, “Expansión do blues. Temas e tons na poesía de Antonio Gamoneda”, Unión Libre (Lugo) (2000) * RODRÍGUEZ, Ildefonso, “La libertad blanca de Antonio Gamoneda”, Delibros, 58, julio-agosto de 1993. Reeditado en El crítico (Madrid) Segunda Época, 5, s. p. * RODRÍGUEZ, Ildefonso, “Azogue, sangre, leche alacrán: el libro de lo incierto”, Espacio / Espaço escrito (Badajoz) (1996) * RODRÍGUEZ, Ildefonso, “La presión sobre los límites. Dos cuentos de Antonio Gamoneda”, La Ortiga (Santander) (1997) * SÁNCHEZ SANTIAGO, Tomás, “Severidad sonámbula (lo que sigo pensando sobre Descripción de la mentira, de Antonio Gamoneda)”, Solaria (Oviedo) Segunda Época, (2004) * SANZ VILLANUEVA, Santos (coord.), Historia y crítica de la literatura española. Barcelona, Crítica, 1999 * SERRANO, Pedro: “Gamoneda: la escasez y la necesidad”, Letras libres (Madrid) (2001) * SOLANO, Francisco, “La luz del silencio”, El Urogallo (Madrid) (1993) * SOREL, Andrés: Iluminaciones. Antonio Gamoneda, Sevilla, RD Editores, 2008. * SUÑEN, Juan Carlos, “Huellas sobre la nieve”, El Crítico (Madrid) (1992) * SUÑEN, Juan Carlos, “El placer de la significación”, El Urogallo (Madrid), (1995) * SUÑEN, Juan Carlos, “Modernidad practicable: filología y re-significación”, Ínsula (Madrid) (1996) * VALVERDE, Álvaro, “La poesía de Antonio Gamoneda (una lectura), Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid) (1993) * SUÑEN, Juan Carlos, “La geografía del final”, Ínsula (Madrid) (1993) * VILAS, Manuel, “Arden banderas entre laureles. La Edad de Antonio Gamoneda”, Cuadernos del Norte (Oviedo) 49 (1988), 55-57 * VILLENA, Luis Antonio, “Acercamiento a Gamoneda”, El Urogallo (Madrid) (1987) Entrevista * ANÓNIMO, “Contemplar la muerte”, El Urogallo (Madrid) (1987). * ANÓNIMO, “Ser o no ser del 50”, El Urogallo (Madrid) (1990) . * ANÓNIMO, “El silencio imperfecto”, Común Presencia (Bogotá) (2005). * ANÓNIMO, “A palavra órfica”, Cult (São Paulo) (IV) s. d. * ARNANUY, Jordi, “Sigo practicando la soledad”, Lateral (Barcelona) (2005). * BENTO, José, “Livro do frio”, A Phala (Lisboa) (1999). * CALVO VIDAL, José Luis, “Entrevista”, Moenia (Lugo) (1996). * CASADO, Miguel, “Sobre la ‘especie formal’ de la poesía”, en De los ojos ajenos. Lecturas de Castilla, León y Portugal. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999. * CASADO, Miguel, “Tengo miedo de mi obra reunida”, La Vanguardia (Barcelona) 4/5/2005. * COLINAS, Antonio, “Antonio Gamoneda, el Premio Cervantes, conversa con Antonio Colinas”, El Mundo/ El Cultural (Madrid) 19/4/2007. * FERNÁNDEZ REBOIRAS, Ramón, “Terra venduta”, Lettera Internazionale, (Roma) (1988) s. p. * IGLESIAS, Amalia, “Antonio Gamoneda. El triunfo de la justicia poética”, Minerva (Madrid) IV época, (2007). * LÓPEZ BARRIOS, Francisco, “Antonio Gamoneda”, El Independiente (Madrid) 20/12/1990 * LÓPEZ DE ABIADA, José Manuel, “Entrevista a Antonio Gamoneda”, http://www.anmal.uma.es/numero15/Gamoneda.htm * LLORENTE, Manuel, “Entrevista con Antonio Gamoneda”,El Mundo (Madrid) 7/11/1992 * MARQUEZ CRISTO, Gonzalo, “Antonio Gamoneda: Los trabajos de la luz" * MARTINEZ, Santiago, “Antonio Gamoneda. * MARTINEZ, Santiago, “Antonio Gamoneda. La poesía sirve para nombrar lo desconocido”, Lateral (Barcelona) (2001). * MARTINEZ GARCÍA, Francisco, “El poeta Antonio Gamoneda me habla del tiempo”, en Gamoneda una poética temporalizada en el espacio leonés. León, Universidad, 1991, 25-50. * MOLINA, César Antonio, “Antonio Gamoneda: Escribir es una tarea alquímica”, Diario 16/Culturas, 1988. * MORA, Miguel; RUIZ, Jesús, “Entrevista a Antonio Gamoneda” http://web.archive.org/web/http://www.elpelao.com/letras * OUTEIRIÑO, Manuel, “Entrevista”, Diario de Galicia (Vigo) 1988. * PALOMO GARCÍA, Carmen (ed.) El lugar de la reunión. Conversaciones con Antonio Gamoneda, Burgos, Editorial Dossoles, 2006. * PIEDRA, Antonio, “Miedo a escribir”, El Norte de Castilla (Valladolid) 12/12/1992. * PRADO, Benjamín “El año Gamoneda”, Leer (Madrid) 11 (1988) 90-91. * RODRIGUEZ Ildefonso, “Entrevista con Antonio Gamoneda”, El Paseante (Madrid) 23-25 (1995) s. p. * RODRIGUEZ Ildefonso, “Una conversación con Antonio Gamoneda”, en Antonio Gamoneda. Atravesando olvido (1947–2002) Antología personal. México, Editorial Aldus, 2004. * RODRÍGUEZ MARCOS, Javier, “La poesía se escribe desde la perspectiva de la muerte”, El País/Babelia, 23/08/2003. * TARACIDO, Marcos; COLOM, Roger, “Una conversación con Antonio Gamoneda”, http://librodenotas.com/almacén. * SUÑÉN, Juan Carlos, “Entrevista a Antonio Gamoneda”, Hablar/Falar de Poesía (Lisboa – Badajoz) (1997) . * VILLAR, Arturo, “Entrevista”, La Estafeta Literaria (Madrid) (1974). * YUBERO, Diana y MACHO, Isaac, “Entrevista con Antonio Gamoneda”, El Norte de Castilla (Valladolid) 10/12/1986. Premios * Premio Cervantes (2006) * Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2006) * Premio Nacional de Poesía, Gamoneda (1988) * Premio Castilla y León de las Letras (1985) Predecesor: * Sergio Pitol Medal of the Miguel de Cervantes Prize.svg * Premio Miguel de Cervantes 2006 Sucesor: * Juan Gelman Predecesor: * Luciano G. Egido Escudo heráldico de Castilla y León.svg * Premio de la Crítica de Castilla y León 2004 Sucesor: * Raúl Guerra Garrido Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gamoneda

Pablo García Baena (Córdoba, 29 de junio de 1923), poeta español perteneciente al Grupo Cántico. Asistió de niño al colegio Hermanos López Diéguez, en cuyo patio lo recuerda una lápida, y cursó el bachillerato en el colegio Francés, con los Maristas y en el colegio de la Asunción. Estudió pintura e historia del arte en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, donde amistó con el pintor Ginés Liébana. A los 14 años leía ya a San Juan de la Cruz. Empieza a frecuentar la Biblioteca Provincial, donde conoce al también poeta Juan Bernier, quien le descubrió a Marcel Proust, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén y, sobre todo, Luis Cernuda. Empieza a publicar en la prensa local con poemas y dibujos, firmadoa a veces con una E mayúscula o con el seudónimo Luis de Cárdenas, en Caracola, en El Español y en La Estafeta Literaria. En el año 42 estrenó en Córdoba una versión teatral de cuatro poemas de San Juan de la Cruz. Rumor oculto, su primer poemario, apareció en la revista Fantasía en enero de 1946. En 1947 él y su amigo Ricardo Molina concurrieron al Premio Adonáis de poesía, sin éxito, por lo cual decidieron crear su propia revista junto con los poetas Juan Bernier, Julio Aumente y Mario López y los pintores Miguel del Moral y Ginés Liébana: Cántico (Córdoba, 1947-1949 y 1954-1957), que será una de las más importantes de la Posguerra española. Estos autores serán conocidos desde entonces como Grupo Cántico. Cántico reivindicaba una mayor exigencia formal y estética y una mayor sensualidad, y enlazaba con la poesía de la Generación del 27, en especial con Luis Cernuda; barroca, exaltada y vitalista, su poesía influyó entre las generaciones más jóvenes sirviendo de puente entre los Novísimos y la Generación del 27. Entre Óleo, de 1958, y Almoneda (1971), sostuvo un largo silencio poético, roto ya definitivamente tras este último libro. 1964, junto con otros amigos, viajó por la Costa Azul francesa, la Riviera italiana, Milán, Florencia, Venecia, Roma, Nápoles, Capri, Atenas, Delfos, Athos, El Cairo y Alejandría. También hizo viajes ocasionales a Florida y Nueva York. A su vuelta en 1965 fijó su residencia primero en Torremolinos y finalmente en Benalmádena (Málaga), donde residió trabajando como anticuario hasta el año 2004 en que volvió a Córdoba. Es colaborador de distintos diarios nacionales y realiza lecturas y conferencias en los centros culturales españoles. En 1984 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y la Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba. Fue declarado Hijo Predilecto de Andalucía en 1988, y Premio Andalucía de las Letras en 1992. En 2004 recibió la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en la que pasó una gran parte de su vida. Actualmente, es miembro de la Comisión Asesora del Centro Andaluz de las Letras, del que es director. Su poesía posee un acento gongorino y sensualidad, e incluye la temática religiosa de los ritos y las procesiones. Su obra poética hasta la fecha se halla reunida en Poesía completa (1940-2008) (Madrid, Visor, 2008). En mayo de 2008 gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Poesía * Rumor oculto, en Fantasía (Madrid), 1946. Edición facsímil: Sevilla, Renacimiento, 1979, Suplemento de Calle del Aire * Mientras cantan los pájaros, en Cántico (Córdoba), 1948. Edición facsímil: Córdoba, Diputación de Córdoba, 1983 * Antiguo muchacho, Madrid, Rialp, 1950, Adonais. 2.ª edición: Madrid, Ediciones La Palma, 1992 * Junio, Málaga, Col. A quien conmigo va, 1957 * Óleo, Madrid, Col. Ágora, 1958 * Antología poética, Córdoba, Ayuntamiento de Bujalance, 1959 (edición facsímil, 1995) * Almoneda (12 viejos sonetos de ocasión), Málaga, El Guadalhorce, 1971 * Poesías (1946-1961), Málaga, Ateneo de Málaga, 1975 * Antes que el tiempo acabe, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1978 * Tres voces del verano, Málaga, Col. Villa Jaraba, 1980 * Poesía completa (1940-1980), introducción de Luis Antonio de Villena, Madrid, Visor Libros, 1982, Visor de poesía * Gozos para la Navidad de Vicente Núñez, Madrid, Hiperión, 1984. 2.ª edición: Sevilla, Fundación El Monte, 1993 * El Sur de Pablo García Baena (Antología), introducción de Antonio Rodríguez Jiménez, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba / Ediciones de la Posada, 1988 * Antología última, Málaga, Instituto de Educación Secundaria Sierra Bermeja, 1989, Col. Tediria * Fieles guirnaldas fugitivas, Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla, Ayuntamiento de Melilla, 1990, Rusadir * Prehistoria, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1994, Cuadernos de la Posada * Poniente (con dibujos de Pablo García Baena), Córdoba, Fernán Núñez, 1995, Cuadernos de Ulía * Como el agua en la yedra (Antología esencial), introducción de Manuel Ángel Vázquez Medel, Sevilla, Fundación El Monte, 1998, La placeta * Poesía completa (1940-1997), introducción de Luis Antonio de Villena, Madrid, Visor Libros, 1998, Visor de poesía * Impresiones y paisajes, Cuenca, Ediciones Artesanas, 1999 * Recogimiento (Poesía, 1940-2000), estudio introductorio de Fernando Ortiz, bibliografía preparada por María Teresa García Galán, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2000, Col. Ciudad del Paraíso * En la quietud del tiempo (Antología poética), prólogo de José Pérez Olivares, Sevilla, Renacimiento, 2002 * Fieles guirnaldas fugitivas (Premio Ciudad de Melilla; Melilla, Rusadir, 1990; 2ª ed., San Sebastián de los Reyes, Universidad Popular José Hierro, 2006). ISBN 84-95710-29-3. * Los Campos Elíseos (Valencia, Pre-Textos, 2006). ISBN 84-8191-729-X. + Poesía completa (1940-2008), introducción de Luis Antonio de Villena, Madrid, Visor Libros, 2008, Colección Visor de poesía. Prosa * Lectivo, Jerez de la Frontera (Cádiz), Ayuntamiento de Jerez, 1983, Fin de Siglo *El retablo de las cofradías (Pregón de Semana Santa en Córdoba, 1979), Córdoba, Diputación de Córdoba, 1984. 2.ª edición: Diario de Córdoba, 1997 * Calendario, Málaga, Col. El Manatí Dorado, 1992 Ritual, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1994 * Los libros, los poetas, las celebraciones, el olvido, prólogo de Rafael Pérez Estrada, Madrid, Huerga & Fierro, 1995, La rama dorada Vestíbulo del libro, Málaga, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1995 * Zahorí Picasso, Málaga, Rafael Inglada Ediciones, 1999 Córdoba, Córdoba, Editorial Almzuara, 2009 Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_García_Baena

En los inicios del siglo XX Europa miraba el futuro con actitud desafiante porque creía tener en sus manos la fórmula del progreso indefinido que llevaría necesariamente a un mundo feliz; estaban a la vuelta de la esquina los horrores de la Gran Guerra que la sacudirían hasta sus cimientos. En esos mismos años Bolivia vivía la amargura de la experiencia del Tratado de 1904 y la angustia de conectarse con el mundo exterior. Los cruceños, mientras tanto, lanzaban el Memorándum de 1904 que se convierte en el primer llamado para que Santa Cruz de la Sierra —´capital del espejo y de la música´, uno de los tantos nombres que le dio Otero— se incorpore a la vida nacional. La vida de Otero Reiche (1906-1976) acompaña este largo y doloroso proceso de incorporación y lo siembra con la belleza de la palabra que ayuda a los cruceños a mejor conocer y amar su ciudad, su departamento, su país, su continente. En los inicios del siglo XX nacía en Santa Cruz de la Sierra, el 20 de enero de 1906, don Raúl Otero Reiche, hijo de los esposos Samuel Otero y Raquel Reiche. Su ciudad natal, por la que siente un profundo amor y que será una constante en toda su obra poética —´Construcción de Santa Cruz de la Sierra´, ´Doña Santa Cruz de la Sierra´, ´Exaltación de Santa Cruz de la Sierra´— irá moldeando poco a poco la personalidad del poeta mayor del Oriente boliviano. A partir del amor a la ´amable ciudad vieja´ —que seguía estando tan lejos de cualquier parte como en el momento de su fundación y que era una ciudad provinciana pequeña y pobre en la que pareciera que el tiempo se hubiera detenido— descubre al hombre y el paisaje cruceño ´Canto al hombre de la selva´; a partir de este conocimiento, que enriquece su espíritu y fomenta su creatividad, se hace universal —´América y otros poemas´—. Enrique Kempff Mercado dice que ´pocas veces se ha dado en nuestra historia una identificación tan grande entre el pueblo y el cantor de ese pueblo. Santa Cruz puede dar testimonio del hombre que durante más de medio siglo se dedicó a cantarle con una abnegación conmovedora, con un amor obcecado, Raúl Otero fue una versión del paisaje cruceño´. Creador multifacético cultivó la poesía, el ensayo, el teatro, el cuento, la novela y el periodismo. Jugó un papel activo y protagónico en la vida de la comunidad local y nacional: participó en la Guerra del Chaco (´Poemas de sangre y lejanía´, ´No se ha ido nadie´; es considerado como el poeta de esta guerra); fue docente de educación secundaria y ejerció la cátedra universitaria; incursionó en la vida política nacional; fue director de cultura del municipio cruceño; impulsó la creación de la Casa de la Cultura de su ciudad natal —que con toda justicia lleva su nombre— y fue alma y motor de numerosas instituciones culturales y de servicio. Contrajo matrimonio con la señora Nelly Arteaga, con la que formó un hogar numeroso y ejemplar. Aunque la vida de Raúl Otero Reiche terminó el 29 de enero de 1976, en su ciudad natal, la voz de su poesía trasciende el tiempo y su nombre se inscribe en la nómina de los inmortales. Raúl Otero Reiche es ´la selva indómita´; es ´el que esperaban los jaguares, los toros, los caimanes, las palomas (...) para la transfusión de sangres bárbaras´; es ´el arquetipo de esta raza salvaje´; es ´el hombre de la llanura sin fin, más larga que la vista´; es ´un río de pie´. referencias http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/raul-oteroreiche/20060127/nota/242439.aspx

Fayad Jamís Bernal (1930–1988). Afamado escritor y artista plástico que desde niño es traído a Cuba desde su natal México. Desempeñó diversas labores, algunas de ellas relacionadas con el arte plástico, como dibujante operario en talla de cerámica y vidrio y restaurador de mosaicos en el Museo Nacional. Colaboró con periódicos y revistas, tanto en Cuba como en el exterior y trabajó de profesor de pintura en la Escuela Nacional de Arte. Nació en Zacatecas, México, el 27 de octubre de 1930. Vino de niño a Cuba y concluyó estudios de primaria en Sancti Spíritus. Ingresó luego en la Escuela Anexa a la Academia de Bellas Artes de San Alejandro y más tarde en esta última hasta graduarse en 1952. Muy joven aún fue jefe de redacción de Superación (1948) y de Acción (1949), de Guayos, en la provincia de Las Villas. Desempeñó diversas labores, algunas de ellas relacionadas con el arte plástico, como dibujante operario en talla de cerámica y vidrio y restaurador de mosaicos en el Museo Nacional. En 1954 se trasladó a París. Durante su estancia en la capital francesa recibió un curso de religiones semíticas comparadas en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona. Regresó a Cuba en 1959. Fue coeditor de las Ediciones La Tertulia entre 1959 y 1960 y editor de Ediciones F. J. Fue jefe de la plana cultural de Combate y responsable de Hoy Domingo (1960-1964), suplemento del periódico Hoy. En 1962 participó en el concurso Casa de las Américas como jurado de poesía. Ejerció como profesor de pintura en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán. Fue miembro del ejecutivo de la Sección de Literatura de la UNEAC entre 1964 y 1966. Ese año fue promovido al secretariado de dicha institución y fue uno de los representantes de los plásticos cubanos en el VIII Congreso de la Asociación Internacional de Arte, celebrado en Tokio. Recorrió España, Bélgica, URSS, República Popular China, Hungría, Checoslovaquia, Japón y México. Es autor de colaboraciones en Orígenes, Ciclón, Islas, Hoy Domingo, Lunes de Revolución, Nueva Revista Cubana, Casa de las Américas, Revista de la Universidad de La Habana, La Gaceta de Cuba, Unión, Les Lettres Francaises y Les Lettres Nouvelles (francesas), El Corno Emplumado, Parva y Poesía de América (mexicanas), Cormorán y Delfín y La Rosa Blindada (argentinas), Svetová Literatuns (checoslovaca), Literatura Extranjera y Literaturnaya Gazeta (soviéticas), Nagy Vilag (húngara) y Secolul XX (rumana). Jamís se convirtió en uno de los autores cubanos mejor conocidos en el exterior, con una bibliografía en la que se cuentan, además de las obras ya referidas, Brújula (1949), Los párpados y el polvo (1954), Vagabundo del alba (1959), Cuatro poemas en China (1961), Los puentes (1962), La victoria de Playa Girón (1964), Cuerpos (Antología, 1966), Abrí la verja de hierro (1973), entre otras. Como pintor expuso en diversas ocasiones. Fue consejero cultural de la Embajada de Cuba en México. Compiló y prologó, con Roberto Fernández Retamar, la antología Poesía joven de Cuba (1959). Tradujo textos de diversos poetas, entre los que se destacan Paul Éluard y Attila Josef. Su libro premiado fue traducido al ucraniano y al chino. Utilizó los seudónimos de Fernando Moro y Onirio Estrada, y las iniciales F.J.N. Murió el 12 de noviembre de 1988. Referencias https://www.ecured.cu/Fayad_Jamís_Bernal

Naci en San Fernando. Pcia de Buenos Aires y desde chico la poesía es mi lectura favorita.Escribo desde hace mas de 30 años y lo hago porque de esa manera descubro un mundo de fantasias y metaforas. Soy casado y tengo dos hijos Participe en dos antologias poetícas y publique un libro de mi autoria que se llama " Las luces de los faros"

Carlos Bousoño Prieto (Boal, Asturias, 9 de mayo de 1923-Madrid, 24 de octubre de 2015) fue un poeta, profesor universitario de literatura y crítico literario español. Estudió los dos primeros años de la carrera de Filosofía y Letras en Oviedo y se trasladó a Madrid a los diecinueve años para concluirlos en 1946 en la Universidad Central, hoy Complutense, con premio extraordinario. En esta época universitaria se relaciona con diversos poetas como Dámaso Alonso, o Bartolomé Llorens. En esa misma universidad se doctoró en 1949 con la primera tesis en España sobre un escritor aún vivo, Vicente Aleixandre, poeta de la Generación del 27 galardonado más tarde con el Premio Nobel de Literatura (1977). Su tesis fue publicada con gran éxito (La poesía de Vicente Aleixandre, 1950) y sigue considerándose hoy el mejor y más profundo estudio sobre la poesía de este autor.

#Españoles #Generación27 #PremioNobel #SigloXX #SigloXXI

Juan Gil-Albert Simón poeta y ensayista español. De una familia perteneciente a la alta burguesía, sus primeros años de formación corrieron a cargo de un profesor particular y en un colegio de monjas de Alcoy. Cuando cuenta nueve años, la familia se traslada a Valencia en pos de su padre, que abre allí un almacén de ferretería, e ingresa como interno en el Colegio de los Escolapios. En Valencia acaba el bachillerato e inicia los estudios de Derecho y Filosofía y Letras, sin llegar a acabar estas carreras, que le aburren. Lee mucho, pero los autores que le marcan son especialmente Gabriel Miró, Valle-Inclán y Azorín. En 1927 publicó sus dos primeras obras en prosa, La fascinación de lo irreal, colección de relatos costeada por él mismo y con influjos de Oscar Wilde y Gabriel Miró, y Vibración del estío. La crítica acogió estas obras con entusiasmo, especialmente Las Provincias de Valencia y El Noticiero Regional de Alcoy. A partir de 1929 entra en política de la mano de José Bueno, Juan Miguel Romá y Juan Renau. Max Aub le puso en contacto con todos los "ismos" y vanguardias. Y Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Pablo Neruda, María Zambrano, Rosa Chacel, Miguel Hernández y Vicente Aleixandre entre 1930 y 1934 lo ponen en contacto con la poesía. En el período 1936-1938, Manuel Altolaguirre le publica sus primeros libros poéticos, bastante tardíos; el primero apareció en 1936 con el título Misteriosa presencia, colección de sonetos de tema amoroso donde se deja sentir la huella de Luis de Góngora y Stéphane Mallarmé, seguido de Candente horror, del mismo año. De 1938 es Son nombres ignorados, impreso en Barcelona y que supone su dolorida conciencia de la Guerra Civil española. En 1936 cofunda en Valencia la revista Hora de España, cuya redacción está formada por Juan Gil-Albert, Rafael Dieste, Antonio Sánchez Barbudo y Ramón Gaya. A mediados de 1937, se unieron a ellos en la redacción María Zambrano y Arturo Serrano Plaja. Cuando Valencia se convierte en capital de la República, la casa de Juan Gil-Albert se convierte en centro de reunión de los intelectuales republicanos. Participa en la organización del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, así como, en la redacción de la famosa Ponencia Colectiva. En Memorabilia ha evocado Gil-Albert sus encuentros de aquellos días con Louis Aragon, Octavio Paz, junto al recuerdo de otros nombres, como Antonio Machado, Alberti, Miguel Hernández, José Bergamín.... Acabada la guerra va a parar a un campo de refugiados en Francia. Se exilia desde 1939 a 1947 a México y Argentina. En México es secretario de la revista Taller dirigida por Octavio Paz y hace crítica de cine en la revista Romance. Colabora también en Letras de México y El hijo Pródigo, con poemas y prosa. A fines de 1942 viaja a Buenos Aires y colabora en los diarios argentinos Sur y en la página literaria de La Nación. Allí conoce a Jorge Luis Borges y publica El convaleciente (1944). Regresó a Valencia en 1947, viviendo un exilio interior fuera de las corrientes dominantes. Por esto algunos críticos lo consideran un miembro descolgado y aislado de la Generación del 27, aunque la fecha de publicación de su primera obra poética (1936) ha hecho a otros considerarlo parte de la Generación del 36 o, al menos, como un nexo entre ambas generaciones. Tras su regreso a España publica El existir medita su corriente (1949), Concertar es amor (1951) y se sume en un silencio nada inactivo. Su falta de contacto con los medios sociales y culturales del franquismo es absoluta y vive inmerso en años de febril e intensa escritura hasta que en 1972 la colección "Ocnos" publica Fuentes de la constancia, antología poética que le rescata para la crítica y en 1974 Crónica general, que le populariza entre el gran público. Seguirán Meta-Física (1974), Mesa revuelta, (1974), una reedición de Las ilusiones (1974). En Heraklés: sobre una manera de ser (1975), aborda el tema de la homosexualidad inspirándose en el Coridón de André Gide. Siguen Memorabilia (1975), Homenajes e impromptus (1976), A los presocráticos (1976), El ocioso y las profesiones (1979), Breviarium vitae (reeditado en 1979), etcétera. La consagración definitiva le llegaría en 1982 con el Premio de las Letras del País Valenciano. Después recibió la medalla al Mérito de Bellas Artes, fue doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante e hijo Predilecto de Alcoy. Su Obra completa en prosa fue editada en 1985. Juan Gil-Albert, vanguardista y surrealista en sus comienzos y poseedor de un gran y cuidado estilo, se muestra posteriormente más comprometido con la realidad de su tiempo a raíz de su experiencia durante la Guerra Civil española y el exilio. Siempre fiel a sí mismo e insobornable, rebelde a veces, de amplios referentes culturales grecolatinos y de una sensibilidad epicúrea y extrema hacia la belleza, se mueve entre la narración y la evocación, la reflexión y la crítica. Quizás por eso su obra en prosa es una de las más memorables del siglo XX y como poeta influyó poderosamente en la lírica de los años 1970, a partir sobre todo de su eclosión del año 1974. Es en ese año cuando publica su autobiografía en prosa, Crónica general (1974), así como, en años siguientes, los también autobiográficos Heraklés (1975) y Breviarium Vitae (1979). Obras Poesía * Misteriosa presencia. Sonetos, M., Héroe, 1936. * Candente horror, Valencia, Nueva Cultura, 1936. * Siete romances de guerra, Valencia, Nueva Cultura, 1937. * Son nombres ignorados. Elegías. Himnos. Sonetos, B., Edic. Hora de España, 1938. * Las ilusiones con los poemas de El Convaleciente, Bs. As., Imán, 1943. * Poemas. El existir medita su corriente, Madrid, Librería Clan, 1949. * Concertar es amor, M., Col. Adonais, 1951. * Poesía: Carmina manu trementi duoere. Valencia: La Caña gris, 1961. * La trama inextricable (prosa poesía crítica), Valencia, Col. Mis Cosechas, 1968. * Fuentes de la constancia, B., Llibres de Sinera, 1972 (Antología poética con poemas inéditos). * La Meta-física, B., Llibres de Sinera, 1974. * A los presocráticos, seguido de Migajas del pan nuestro, Valencia, Lindes, 1976. * Cantos rodados, Barcelona, Linosa, 1976 * Homenajes e in promptus, León, CSIC, 1976. * El ocioso y las profesiones, Sevilla, Aldebarán, 1979. * Razonamiento inagotable con una carta final. Madrid: Caballo Griego para la poesía, 1979. 114 p. ISBN 84-85417-04-6 * Mi voz comprometida (1936-1939) (Candente horror, Siete romances de guerra, Son nombres ignorados), B., Laia, 1980 (Edic. intr. y notas de Manuel Aznar). * Obra poética completa. Alicante : Alfons El Magnànim; Valencia: Diputación Provincial de Valencia, 1981. 2 v. ISBN 84-00-04846-6 * Variaciones sobre un tema inextinguible, Sevilla, Renacimiento, 1981 ISBN 84-85424-03-4 Antología poética, 1936-1976. Esplugues de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1982. 336 p. ISBN 84-01-80971-1 * España, empeño de una ficción. Madrid: Júcar, 1984. 190 p. ISBN 84-334-4501-4 * Fuentes de la constancia. Madrid: Cátedra, 1984. 228 p. ISBN 8437604737 * Antología poética. Valencia: Consell Valencià de Cultura, D.L. 1993. 364 p. ISBN 84-482-0156-6 * Primera obra poética: 1936-1938. Valencia : Consell Valencià de Cultura, D.L. 1996. 206 p. ISBN 84-482-1177-4 * Concierto en Mí (antología poética)", Sevilla, Renacimiento, 2004 * Poesía completa. Valencia: Ed. Pre-Textos, 2004. (Edic. y prólogo de María Paz Moreno. Intr. de Ángel L. Prieto de Paula). 955 p. ISBN 84-8191-613-7 Prosa y Ensayo * Cómo pudieron ser. Valencia: Levante, 1929. 83 p. * Gabriel Miró: (El escritor y el hombre). Valencia: [s.n.], 1931. 56 p. * La mentira de las sombras: crítica cinematográfica publicada en "Romance", revista popular hispanoamericana, México, febrero de 1940-mayo de 1941. * Intento de una catalogación valenciana (sobre Pedro de Valencia y su "región"), Valencia: Mis cosechas, 1955. 61 p. * Taurina: (Crónica). [Madrid : s.n., 1962]. 11 p. Tirada aparte de Cuadernos Hispanoamericanos vol. 152-153 * Homenaje a los presocráticos. Madrid: s.n., 1963. 10 p. Es tirada aparte de Cuadernos Hispanoamericanos, abril de 1963. Vol. 160 * La trama inextricable: prosa, poesía, crítica; Mis cosechas. s.l. : s.n., 1968. 260 p. * Concierto en "mi" menor. Alcoy: 1974. 159 p. ISBN 84-400-7146-9. * Contra el cine. Valencia: Prometeo, 1974. 103 p. ISBN 8471991063 * Mesa revuelta. [Valencia: Fernando Torres, 1974]. 171 p. ISBN 84-7366-017-X * Los días están contados. Barcelona : Tusquets, 1974. 166 p. ISBN 84-7223-039-2 Valentín: homenaje a William Shakespeare. Barcelona: La Gaya Ciencia, 1974. 187 p. ISBN 8470800132 * Memorabilia. Barcelona: Tusquets, [1975]. 283 p. ISBN 84-7223-703-6 * Homenajes e in promptus. León: Institución Fray Bernardino de Sahagún: Diputación Provincial, 1976. 144 p. ISBN 8400042786 * Drama patrio: testimonio 1964. Barcelona: Tusquets, 1977. 134 p. ISBN 8472230554 * Un mundo: prosa, poesía, crítica. Valencia: el autor, 1978. 116 p. ISBN 84-300-0069-0 * Breviarium vitae. Alcoy: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1979. 2 v. ISBN 84-500-3227-X Los arcángeles: parábola. Barcelona : Laia, 1981. 109 p. ISBN 84-7222-994-7 Concierto en "mi" menor; La trama inextricable; Memorabilia (1934-1939). Valencia : Alfons * El Magnànim, 1982. 381 p. ISBN 8400050312 * El ocio y sus mitos. Málaga : Begar Ediciones, 1982. ISBN 84-86134-02-1 * El retrato oval. Barcelona : Seix-Barral, 1983, 92 p. ISBN 84-322-0478-1 * Vibración de estío. Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1984. 156 p. * Cartas a un amigo. Valencia: Pre-Textos, 1987. 162 p. ISBN 84-85081-85-4 * Yehudá Haleví. Madrid: Júcar, 1987. 172 p. ISBN 84-334-3063-7 * Tobeyo o Del amor: homenaje a México. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1989. 181 p. ISBN 84-87101-14-3 * Crónica general. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1995. 352 p. * El ocioso y las profesiones Sevilla : María Auxiliadora, 1998. 46 p. ISBN 84-85086-40-6 * Breviarium vitae. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", [1999]. 495 p. ISBN 84-8191-274-3 * Obra completa en prosa. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999. 11 v. ISBN 8400049241 * Heraclés: sobre una manera de ser. Valencia: Pre-Textos; Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 2002. 152 p. ISBN 84-8191-433-9 (Texto escrito en 1975 sobre la condición del homosexual) * La mentira de las sombras: crítica cinematográfica publicada en "Romance", revista popular hispanoamericana, México, febrero de 1940-mayo de 1941, Valencia: Pre-Textos, [2003]. 192 p. ISBN 84-8191-539-4 Referencias wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gil_Albert

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 1997), es poeta y ensayista, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del Colectivo Perro de Barro para la difusión de las artes y la cultura en los Altos de Chiapas desde 2018. Instagram: orantes.alk

Concha Lagos (pseudónimo de Concepción Gutiérrez Torrero) (Córdoba, 23 de enero de 1907-Madrid, 6 de septiembre de 2007) fue una editora, escritora y miembro de la Real Academia de Córdoba. Está considerada escritora total, por haber publicado tanto poesía como narrativa, teatro y ensayo.

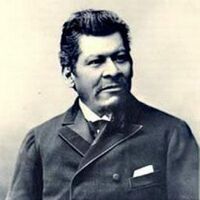

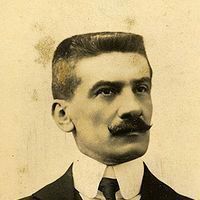

Ismael Enrique Arciniegas (Curití, Santander, 2 de enero de 1865 - Bogotá, 23 de enero de 1938) poeta colombiano cuyo estilo se encuentra en la transición del romanticismo al modernismo. Está considerado como el precursor del florecimiento intelectual santandereano. En su juventud Arciniegas inició, sin terminarlos, estudios de Humanidades en Duitama y de Jurisprudencia en la Universidad Católica en Bogotá. Creyendo que su vocación sería la del sacerdocio, ingresó en el Seminario Conciliar de Bogotá, que también abandonó; pero allí fue alumno de José Joaquín Ortiz, escritor, quien tuvo una gran influencia en su carrera literaria. En Bucaramanga comenzó a ejercer el periodismo, profesión que mantuvo el resto de su vida. En 1887 fundó El Impulso; posteriormente dirigió La República y El Eco de Santander. Desde este último periódico se posicionó políticamente al defender la candidatura de Miguel Antonio Caro, contra el general Marceliano Vélez. Participó en la guerra civil de 1895, donde alcanzó el grado de coronel. Acabada la guerra, inició la carrera diplomática, siendo destinado a Caracas. Llegó a ser ministro plenipotenciario en Chile (1903) y en Ecuador (1930); Siendo tambien Ministro Plenipotenciario en París (1918 y 1926) y Panamá (1936). Asi mismo ocupo la cartera de correos y telegrafos en la administracion de Miguel Abadia Mendez. Arciniegas contrajo matrimonio con Victoria Schlessinger Cordovez, con quien tuvo dos hijos, Roberto y Beatriz. En 1904, Arciniegas adquirió el periódico El Nuevo Tiempo, donde desarrolló una labor periodística muy importante que se extendió, a lo largo de casi tres décadas, hasta finales de 1930. El periódico, cuya ideología era conservadora, alcanzó una enorme influencia en la política. La defensa de causa aliada en la primera guerra mundial, le valieron a Arciniegas condecoraciones, como la Legion de Honor en grado de Gran Oficial; la Orden del Imperio Britanico en grado de Comandante; La Orden de la Corona de Belgica en grado de Gran Oficial. Actividad y obra literaria Ismael Enrique Arciniegas es especialmente reconocido por su obra poética, centrada en temas como la naturaleza y el amor. Arciniegas perteneció a la escuela romántica, con importantes influjos del modernismo, hacia el que tiende. Comenzó a escribir en el seminario y pronto se hizo famoso gracias a composiciones como En Colonia, Inmortalidad, o A solas. Entre las obras que publicó cabe mencionar Cien poesías (1911), Traducciones poéticas (1926) y Antología poética (1932). En prosa publicó Paliques. También se destacó por su faceta como traductor, a la que dedicó gran parte de su actividad literaria. Cabe destacar sus versiones de los poemas Horacio y [[Hered y el Tu y Yo de Paul Gerarldi. Referencias Wikipedia – http://es.wikipedia.org/wiki/Ismael_Enrique_Arciniegas

#Colombianos #SigloXIX #SigloXX

Julián Marchena (San José, 14 de marzo de 1897 - ibíd., 5 de mayo de 1985) fue un destacado poeta costarricense. Nació en San José, 14 de marzo de 1897, se graduó como contador en el Liceo de Costa Rica, posteriormente estudió derecho durante cinco años pero nunca se graduó como abogado. Se casó primero con Victoria Meza Murillo y en segunda ocasión contrajo nupcias con María Segreda Víquez. De 1938 a 1967 y de 1974 a 1979 fungió como Director de la Biblioteca Nacional y fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.

Enrique Díez Canedo (Badajoz, 7 de enero de 1879 - México, 7 de junio de 1944) fue un poeta postmodernista, traductor y crítico literario español. Fue embajador español en Uruguay y en Argentina. Su familia materna provenía del pueblo extremeño de Alburquerque, pero durante sus años jóvenes la familia se trasladó sucesivamente a Badajoz, Valencia, Vigo, Port Bou y Barcelona; en esta última ciudad fallecieron sus padres en un breve intervalo de tiempo. Ya huérfano, se trasladó a Madrid para estudiar la carrera de derecho y, una vez concluida y afincado en la ciudad, explicó historia del arte en la Escuela de Artes y Oficios, y lengua y literatura francesas en la Escuela Central de Idiomas. Simpatizó con el institucionismo krausista y fue un asiduo del Ateneo, donde organizó numerosos actos (homenajes a Rubén Darío, a Benito Pérez Galdós, a Mariano de Cavia; presentaciones como la de José María Gabriel y Galán), frecuentó la tertulia del Café Regina, donde entabló amistad con Manuel Azaña, y empezó su trayectoria poética publicando sus primeras poesías en Versos de las horas, 1906. Igualmente empezó a colaborar en la prensa a través de El Liberal, en donde publicó en 1903 un poema recién premiado por el periódico. A éste, siguen otros en la revista Renacimiento, y poco después sus actividades periodísticas no se limitarán a las ya dichas, sino que se amplían a las de crítico literario y artístico. Así, colabora como crítico de poesía en la revista La Lectura y como crítico de arte en el Diario Universal y en el Faro, publicación que divulgaba el pensamiento de jóvenes como José Ortega y Gasset, Adolfo Posada, Gabriel Maura y Pedro de Répide. También trabajó para la Revista Latina y la Revista Crítica, dirigidas respectivamente por Francisco Villaespesa y Carmen de Burgos. Como crítico teatral se inició con una serie de artículos en El Globo, 1908. Estuvo en París entre los años 1909 y 1911 como secretario del embajador de Ecuador. Eso no interrumpió su labor periodística, pues escribió también en España, El Sol, La Voz, La Pluma y Revista de Occidente. También escribió para La Nación de Buenos Aires. En 1921 colaboró con Juan Ramón Jiménez en la realización de la revista Índice, por amistad. Díez Canedo tenía mano también en algunas publicaciones para introducir a nuevos escritores y, por ejemplo, publicó los primeros versos de León Felipe en la revista España, y ayudó también a Juan Ramón Jiménez para que aparecieran en El Sol algunas colaboraciones suyas. Gracias a su intercesión, un poema de Gerardo Diego pudo salir en España. Ayudaba además con reseñas y artículos críticos sobre las obras que éstos iban publicando. Entre muchos otros ejemplos, puede citarse el caso de Versos humanos, de Gerardo Diego, de los que hizo una fina crítica en La Nación de Buenos Aires. Como traductor, hizo versiones principalmente del inglés y el francés, pero también del catalán y del alemán. Se le deben versiones de Paul Verlaine, Francis Jammes, Michel de Montaigne, John Webster, H. G. Wells, Heinrich Heine, Eugenio d'Ors y Walt Whitman. Ya en plena Guerra Civil, colaboró en Hora de España y participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura; asimismo, dirigió la revista Madrid. Las Conversaciones literarias de Enrique Díez-Canedo indican a las claras que fue un observador atento de la evolución de la prosa en España, y leyéndolas constatamos, por ejemplo, que durante los años de plenitud de Valle Inclán y de Juan Ramón Jiménez surgió en la literatura española -probablemente en buena medida como un reflejo de los decadentistas franceses- una generación de novelistas denominada "de los eróticos" o "de los galantes". Se trata de una generación de novelistas en la que a la cabeza de todos ellos se suele colocar a Eduardo Zamacois, como precursor, y a Felipe Trigo como voz más autorizada. En 1935 fue elegido miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española. Obra * Versos de las horas, 1906, poesías. * La visita del sol, 1907, poesías. * La sombra del ensueño, 1910, poemas. * Imágenes, 1910, poemas. * Sala de retratos, 1920, prosa. * Conversaciones literarias, 1921, crítica literaria. * Algunos versos, 1924, poemas. * Epigramas americanos, 1928, poemas. * Los dioses en el Prado, 1931. * La poesía francesa moderna. Antología ordenada y anotada por Enrique Díez-Canedo y *Fernando Fortún, que se gestó en Francia y se publicó en Madrid en 1913. * Artículos de crítica teatral. El teatro español de 1914 a 1936. México, 1968, 4 vols. * Desde el exilio. Artículos y reseñas críticas (1939-1944). Edición,estudio, introducción, selección y notas de Marcelino Jiménez León. Sevilla,Renacimiento, colección Biblioteca del Exilio, 2010, 574 pp. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Díez_Canedo

Docente de artes plásticas y gestor cultural. Licenciado en educación artística. Posgrado: en gerencia de instituciones educativas, énfasis en legislación. Autor del poemario canto de la bilis negra, gestor y director de ciclos de recitales como son: recitales góticos, poesía independiente y Hoja Negra.