Info

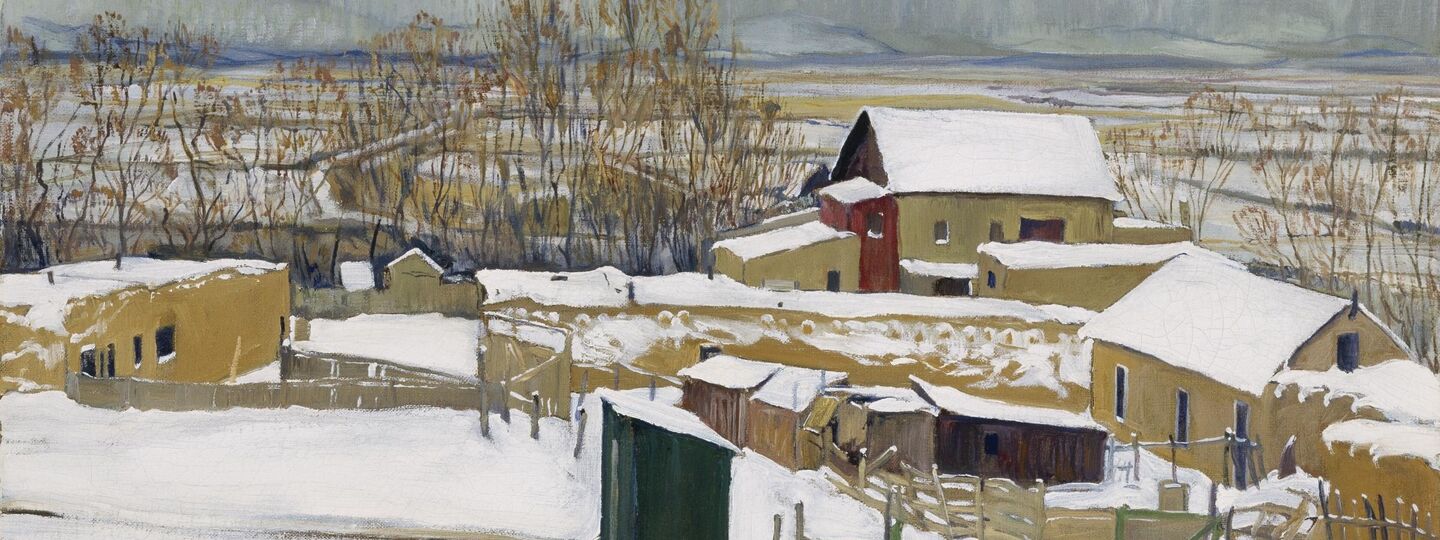

Taos en la nieve

Walter Ufer

1914-1920

The Museum of Fine Arts, Houston

Carlos Manuel Puebla (1917 - 1989) fue un cantautor cubano. Conocido como el cantor de la revolución al utilizar sus habilidades musicales para la difusión de los valores de la Revolución Cubana, cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos desde 1959. Sus canciones siempre fueron realizadas en un lenguaje directo. Identificándose el propio Carlos como miembro del pueblo y salpicando sus composiciones de humor criollo. La creación más popular de Carlos Puebla es, sin duda, la dedicada a Ernesto "Che" Guevara, titulada Hasta siempre, y que ha sido traducida y cantada en muchos idiomas y estilos. Soy del pueblo, pueblo soy y a donde me lleve el pueblo voy por el pueblo voy pasando y oyendo sus sentimientos, los recojo y al momento se los devuelvo cantando" Niñez y juventud Nació en Manzanillo, Cuba, el 11 de septiembre de 1917 en el seno de una familia humilde. Se vio obligado a ejercer durante su niñez y juventud múltiples oficios: carpintero, mecánico, obrero azucarero y zapatero. Su temperamento le empujaba al mundo de la música. Cuando iba a la escuela no abandonaba su armónica, que hacia sonar por el camino. La clases de guitarra que recibía su hermana eran seguidas por él a escondidas y repetidas luego; ese carácter autodidacta le impulsó a aprender. Utilizando métodos de enseñanza a distancia como el para aprender a tocar la guitarra sin maestro y consultando a Pedro Estacio (director de la Banda Municipal de Conciertos de Manzanillo) y Juan García (maestro de piano) dio los primeros pasos de aprendizaje musical. En los 30 del siglo XX sus canciones ya se emitían en la radio local de Manzanillo, la CMKM. En este tiempo los temas de su música son de corte romántico, canciones que fueron grandes éxitos y que han pasado a formar parte del patrimonio de la música cubana. Algunas de ellas son: Quiero hablar contigo, Qué sé yo, Te vieron con él, Cuenta conmigo, Quién se lo iba a imaginar, Hay que decir adiós y Dejemos de fingir. Poco después comenzaría a grabar sus discos; en estas piezas ya se empiezan a tratar temas sociales y reivindicativos. Canciones como: Plan de machete, Este es mi pueblo y Pobre de mi Cuba denunciaban la situación que se vivía en Cuba por aquella época sin temer a la represión. Justo antes de la revolución En los años 50 se acompaña por el grupo Los Tradicionales (Santiago Martínez, Pedro Sosa y Rafael Lorenzo), publicándose sus trabajos bajo el nombre de Carlos Puebla y Sus Tradicionales. Su presencia en la radio y en la televisión nacionales se hace habitual. Aunque su escenario más querido en aquellos tiempos era el restaurante habanero de La bodeguita del medio donde interpretaba su obra sin cobrar ningún salario pero reconfortado en el buen ambiente allí existente. Tal como él mismo dice: (...) pasaba los ratos cantando con la barriga llena y el corazón contento. Este lugar le sirvió para conocer a otros muchos artistas e importantes personalidades. Y en eso llegó Fidel El 1º de enero de 1959 el triunfo de la revolución, iconizada con la entrada de Fidel en La Habana, influiría en la vida de Carlos Puebla tanto como en la de Cuba. Carlos se convierte en cronista. La guaracha Y en eso llegó Fidel es, tal como dice el título, un cambio en su creación, en su obra. Pasa a realizar canciones que tiene como destino el difundir los valores revolucionarios y las decisiones del gobierno de los barbudos. Canciones como La Reforma Agraria, Duro con él, Ya ganamos la pelea, Son de la alfabetización van haciendo de Carlos Puebla el embajador de la obra revolucionaria. En su canción De Cuba traigo un cantar muestra bien claro este papel de embajador que adopta. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol cantar de la vida nueva y del trabajo creador para el ensueño mejor cantar para la esperanza para la luz y el amor... En 1961 realiza lo que sería la primera gira por varios países que culmina con un gran éxito. Esto daría pie a muchas más giras, que extenderían su prestigio y fama desde el ámbito cubano a más de 35 países. En todas estas actuaciones está acompañado de los Tradicionales. En aquella época se le empezó a llamar Juglar de la Era Moderna. El éxito no fue motivo para olvidar sus orígenes. Volvía siempre que podía a su ciudad natal y no dejaba de participar en la celebración de las Semanas de la Cultura y las Jornadas de Homenaje a su amigo, el poeta Manuel Navarro Luna. En Manzanillo no dejaba de pasear por toda la ciudad y de actuar allí donde se lo pidieran. Su sitio preferido, como no podía ser de otra manera era La casa de la Trova, que hoy lleva su nombre, donde pasaba horas con sus amigos cantando y compartiendo su bebida predilecta, el Ron Pinilla. La partida de Ernesto Guevara, a seguir la lucha revolucionaria en otras tierras, impactó a Carlos Puebla de tal forma que la misma noche en que Fidel Castro dio a conocer la carta de despedida del argentino, Carlos, sin poder dormir, compusó su obra más conocida, Hasta siempre que se convertiría en un himno homenaje al heroico guerrillero que transcendería a todos los estilos de música y a casi todas las lenguas. Su muerte Una larga enfermedad terminó con su vida un 12 de julio de 1989. Para entonces su obra musical era inmensa. Había escrito más de setenta temas donde, con su característico sentido del humor, relata los temas más comunes y transcendentes. La enfermedad no pudo minar su sentido jovial. Su muerte se produjo en La Habana, y su tumba se encuentra en el cementerio de su ciudad de origen, Manzanillo, y en ella se puede leer: q\yo soy esto que soy un simple trovador que canta Discografía * 1969 - Y diez años van EP * 1971 - Ojo con la CIA / Todos los caminos Colectivos * 1971 - Saludo cubano Obra póstuma * 1997 - Cantarte Comandante * 1997 - La novia del feeling * 1997 - Toda una vida *1998 - Hasta siempre *1999 - Dos voces de América en un canto a Cuba * 1999 - Soy del pueblo * 2001 - Mis cincuenta preferidas. Vol. III * 2004 - El gran tesoro de la música cubana. Vol. IV * 2004 - Rebeldes Colectivos *1997 - ¡El Che vive! Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Puebla

José Carlos Becerra (Villahermosa, Tabasco, 21 de mayo de 1936 - Brindisi, Italia, 27 de mayo de 1970) fue un poeta mexicano. Sobre un poeta, su otoño, sus islas y su niña “Espero una carta todavía no escrita donde el olvido me nombre su heredero”. —José Carlos Becerra Me parece verlo apresurado y desvelado, en los restiradores de la biblioteca de la Facultad, preparando de última hora sus trabajos en papel destraza. Con su barba de candado y su gabardina un poco arrugada; era estudiante de arquitectura en sus ratos libres, pero en la vida real, era POETA. Acababa de terminar su primer libro: “La corona de hierro”. Llegó una mañana a la imprenta que lo publicaría, con la prisa que lo caracterizaba para cambiar el título, al final se llamó: “Relación de los hechos”. ¿Su nombre?: José Carlos Becerra. Nunca lo conocí en persona, nació en Villahermosa, Tabasco en 1936. Los años y la magia de la literatura que es la verdadera máquina del tiempo, me lo presentaron una tarde y es ahora uno de los amigos que más quiero. Apreciado y admirado por todos, hubo fiesta cuando se le otorgó la beca de la Fundación Memorial Guggenheim, premio que ha cambiado las vidas de muchos autores latinoamericanos. Milagro que algunos anhelamos. Se fue a Europa, compró un Volkswagen sedán algo deteriorado, con una puerta chueca y recorrió los lugares testigos del periodo clásico de la humanidad. Era 1970 cuando en Brindisi, Italia, al tomar una curva en la carretera que lo llevaría a un transbordador rumbo a Grecia, perdió el control del auto y se desbarrancó. Murió joven, 33 años. Lejos de su familia y de su amado Tabasco. Un brevísimo aviso de un periódico mexicano, hizo a algunos amigos temer lo peor. Al confirmarse la triste noticia, después de los trámites de traslado y muchas, muchísimas lágrimas, llegó el momento de rescatar sus manuscritos para evitar al tiempo inexorable lo oportunidad de sepultar su obra. Amigos de verdad y colegas de la talla de Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, colaboraron en ese trabajo de amor y construcción de un volumen de 350 páginas que contiene toda su poesía: “El otoño recorre las islas”. Cabe en un bolsillo, pero contiene la obra de un poeta que vale la pena leer, releer y recordar para toda la vida. Como se dice en estos casos: de haber vivido más, si ya era prodigioso, lo que hubiera logrado. El volumen en cuestión, rescatado y estructurado por sus amigos, contiene su libro publicado en vida, antes citado, y varios otros libros de poesía; también un relato “Fotografía junto a un tulipán”. Es fácil de conseguir, en librerías, editorial Joaquín Mortiz. Pero la historia tuvo una posdata, años después, la joven escritora Silvia Molina, sorprendió a todo México con una magnífica novela autobiográfica llamada “La mañana debe seguir gris”. En ella relata un periodo de su propia vida en el que realiza un viaje a Londres para estudiar inglés; se queda a vivir en la casa de una tía. Silvia era muy joven, 24 años y se enamora perdidamente de un poeta mexicano sin fortuna pero muy prometedor por su talento, diez años mayor que ella. El idilio entre ambos va floreciendo, en el protocolario ambiente británico, bajo la complicidad de amigas y primas y la reprobación autoritaria de su tía. El poeta en cuestión era sumamente simpático, ocurrente y audaz; seductor espontáneo pero de un gran corazón cargado de esperanza. Ese poeta era José Carlos Becerra, en las semanas previas a su muerte. “La mañana debe seguir gris” es una novela breve, dinámica, muy creativa Ofrece una introducción muy original al tema con formato de diario íntimo, donde nos pone al tanto de las circunstancias y nos describe ampliamente el acontecer periodístico, hoy histórico, que rodea los hechos. En 1977 este libro ganó el premio Xavier Villaurrutia, uno de los más prestigiados de México, tras una gran polémica entre los críticos y el jurado del premio. No faltó quien dijo que la historia “demeritaba la figura del gran poeta José Carlos Becerra”. Por favor, como si un joven poeta soltero, no tuviera derecho a enamorarse. Silvia Molina es una de las autoras más jóvenes que ha ganado ese codiciado premio nacional, por cierto muy bien merecido. Aparte de que se trata de una novela que vale mucho la pena leer, nos regala un retrato vivo, nítido y más claro que un video HD, del añorado poeta, muerto a la edad de Jesús y de Ramón López Velarde. Para quienes no tuvimos la fortuna de conocerlo en persona, el relato de Silvia Molina es muy valioso, sobre todo después de terminar la lectura del maravilloso libro de José Carlos que contiene toda su obra. Así pues, en la intimidad de mi Biblioteca, siempre me aseguro de que ambos libros permanezcan juntos. Un amor de juventud que no pudo consumarse en la tierra, se guardará para siempre con sus dos nombres fundidos en la historia de la literatura mexicana. Dejo los títulos de ambos libros uno junto al otro porque, si nos damos cuenta, forman una hermosa frase: “El otoño recorre las islas, la mañana debe seguir gris” – Alfredo Jiménez G.

.jpg?locale=es)

Rafael María Baralt (Maracaibo, Venezuela, 3 de julio de 1810 – Madrid, España, 4 de enero de 1860), fue un escritor, periodista, Ingeniero (el primero egresado de la Academia Militar de Matemáticas en 1836) historiador, filólogo, crítico y poeta venezolano, autor del primer diccionario de galicismos del español, y primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia Española. Su nacimiento ocurrió en medio del movimiento de independencia de Venezuela. Debido a las vicisitudes políticas de aquel tiempo de guerras, la familia Baralt Pérez se trasladó a Santo Domingo, donde transcurrió la mayor parte de su infancia.

Gabino-Alejandro Carriedo (Palencia, 1923 - San Sebastián de los Reyes, 1981) fue un escritor palentino cuya obra se encuentra íntegramente contenida en el siglo XX. Cultivó especialmente el género poético, presentando muchos de sus libros en revistas de la época y siendo editor de algunas de ellas Nació en el año 1923 en Palencia; a partir de la década de 1940 comienza su carrera literaria. Su andadura se inició en su ciudad natal, donde creó, junto a José María Fernández Nieto y otros, la revista Nubis (1946) y publicó un libro vinculado al Tremendismo, Poema de la condenación de Castilla. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde escribió obras como La piña sespera, vinculándose al Postismo de Carlos Edmundo de Ory y Eduardo Chicharro Briones y participando activamente en esta vanguardia. En los años 50 crea, junto a Ángel Crespo, el Realismo mágico en poesía, que difundirán a través de revistas como El Pájaro de Paja y Deucalión. A partir de 1960 su poesía torna hacia temas sociales con poemarios como El corazón en un puño o Política agraria. En la década siguiente su obra dará un nuevo giro hacia la vanguardia, con Los lados del cubo, libro influenciado por el Modernismo brasileño y el Constructivismo. Falleció repentinamente el 6 de septiembre de 1981 en San Sebastián de los Reyes, fue incinerado en Madrid y sus cenizas fueron llevadas al cementerio de Ntra. Sra. de los Ángeles de Palencia. Obra * Poema de la condenación de Castilla. Palencia: Merino. 1946 * El cerco de la vida(1946-47), aunque editado póstumamente en Segovia: Pavesas. 2002 * La sal de Dios (1948). Inédito hasta su inclusión en Poesía. 2006 * La piña sespera (1948). Inédito hasta su inclusión en Nuevo compuesto descompuesto viejo. 1980 * La flor del humo (1949). Inédito hasta su inclusión en Nuevo compuesto descompuesto viejo. 1980 * Los animales vivos (1951), aunque publicado en Carboneras de Guadazón: El toro de barro. 1966 * Del mal, el menos. Madrid: El Pájaro de Paja. 1952 * Las alas cortadas. Madrid: La piedra que habla. 1959 * El corazón en un puño. Santander: La isla de los ratones. 1961 * Política agraria. Madrid: Poesía de España. 1963 * Los lados del cubo. Madrid: Poesía de España. 1973 * Nuevo compuesto descompuesto viejo. Madrid: Hiperión. 1980 * Lembranças e deslembranças (años 70), aunque editado póstumamente en Cáceres: El Brocense. 1988 * El libro de las premoniciones (póstumo). Cuenca: El toro de barro. 1999 * Poesía interrumpida (antología). Madrid: Huerga & Fierro. 2006 * Poesía (obra completa). Valladolid: Fundación Jorge Guillén. 2006 * Sonetos. Palencia: Fundación Díaz Caneja. 2010. Introducción y selección de Mario Paz González. Referencias http://es.wikipedia.org/wiki/Gabino-Alejandro_Carriedo

MAGY GREY Nombre real Greysy Magaly Melgarejo Espinoza. Padres Calixto Evaristo Melgarejo Zevallos y regula Espinoza López .nació un 09 de diciembre de 1996 en un pueblo de la selva peruana llamada Uchiza provincia de Tocache departamento de San Martín , creció en Huaracillo desde los 10 años , estudio la primaria en Pinra - Huanuco desde el 1 hasta el 4 grado de primaria ,viajo a Huacaybamba - Huanuco y allí estudio el 5 de primaria , luego por circunstancias viajo a Huaracillo y se quedo al lado de su madre estudio en el colegio cesar vallejo el 6 de primaria y concluyo allí sus estudios secundarios del 2007 hasta el 2012, actualmente esta en al capital del Perú -distrito de ancón - vive con sus hermanos melva Marieta y Dario Wilke Melgarejo Espinoza y estudia diseño grafico en el instituto Génova de puente piedra. le gusta dibujar personas ,bailar ,actuar y cantar .... le gusta la música - huayno, bachata , cumbia sureña, pop y el reggaetón romántico ....no le gusta la salsa ni el hip hop. Su plato favorito es el arroz chaufa ,puchero, habas- zapallo y champiñones y la sopa de casa, es poco intolerante a los dulces. su deporte favorito es el mini básquet.

Celia Viñas Olivella (Cèlia Vinyes i Olivella) (Lérida, 16 de junio de 1915 - Almería, 21 de junio de 1954), autora española que escribió poesía infantil en español y catalán, con una obra breve pero considerada renovadora y clave en el panorama de la posguerra. Su infancia y juventud transcurren en Palma de Mallorca y en Barcelona, donde comenzó sus estudios de Filosofía y Letras, los cuales se vieron interrumpidos por la Guerra Civil, y que terminó en 1941. Entre sus profesores universitarios cabe destacar a Rafael Lapesa, a Ángel Balbuena Prat y a Guillermo Díaz Plaja, que en 1976 se encargó de realizar una antología de la producción poética de la que había sido su alumna para la colección Adonais.

#Catalanes #Españoles #Mujeres #ParaNiños

Emilio Prados Such (Málaga, 4 de marzo de 1899 - México, 24 de abril de 1962) fue un poeta español, perteneciente a la Generación del 27. Sus primeros quince años transcurren en Málaga, donde estudió el bachiller y comenzaría a relacionarse con la bohemia artística de la ciudad que se reunía en las tertulias del Café Inglés en la malagueña calle Larios, conociendo a otros jóvenes poetas como Manuel Altolaguirre, José Moreno Villa, José María Hinojosa o José María Souvirón. En 1914 obtiene una plaza en el Grupo de Niños de la Residencia de Estudiantes de Madrid. En este internado conoce a Juan Ramón Jiménez, uno de los asiduos invitados y quien, junto con la afición a los libros inculcada por su abuelo Miguel Such y Such en la infancia, determinaría su inclinación hacia la poesía. En 1918 se incorpora al grupo universitario de la Residencia, centro que se convierte en punto convergente de las ideas vanguardistas e intelectuales de Europa, así como en un foro de diálogo permanente entre ciencias y artes. En este fecundo caldo de cultivo se forma la Generación del 27 y es aquí, donde Prados entabla amistad con el círculo que forman Federico García Lorca, Luis Buñuel, Juan Vicens, José Bello y Salvador Dalí. En 1921, el agravamiento de la enfermedad pulmonar que padece desde su infancia le obliga a ingresar en el sanatorio de Davosplatz Suiza, donde pasará la mayor parte del año. En esa reclusión terapéutica, Emilio Prados comenzará a descubrir a los autores más sobresalientes de la literatura europea y a consolidar su vocación de escritor. Tras este paréntesis, en 1922 reanuda su formación académica asistiendo a cursos de Filosofía en las universidades de Friburgo y Berlín; visita museos y galerías de arte de las principales ciudades alemanas y conoce a Pablo Picasso y a diversos pintores españoles en París. En el verano de 1924 regresa a la capital malagueña, donde continúa su actividad como escritor, funda y edita, junto a Manuel Altolaguirre, la revista Litoral, el hito más renovador de la cultura española de los años 20, en cuyas páginas refleja el diálogo entre poesía, música y pintura del que bebió en la Residencia de Estudiantes, logrando reunir bajo un único código creativo a figuras tan relevantes como: Jorge Guillén, Moreno Villa, Manuel de Falla, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Ángeles Ortiz o Federico García Lorca, entre muchos otros. En 1925 inicia su actividad como editor de la imprenta Sur, en la que trabaja también junto a Altolaguirre. De estos talleres saldrán publicados gran parte de los títulos de la poesía del 27. El esmerado trabajo de edición que realizan ambos poetas les procura prestigio internacional. Paralelamente a sus actividades creadoras, su compromiso social se va decantando en un progresivo interés hacia los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Es en plena República, en 1934, cuando su acercamiento a la izquierda se muestra explícitamente. El clima de violencia que impera en Málaga al estallar la guerra, donde sería fusilado su amigo José María Hinojosa, le hace trasladarse a Madrid y allí entrará a formar parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Colabora en tareas humanitarias, ayuda en la organización del II Congreso Internacional de Escritores y en la edición de varios libros: Homenaje al poeta Federico García Lorca y Romancero general de la guerra de España, al tiempo que se publican varias de sus obras. Recibe el Premio Nacional de Literatura por la recopilación de su poesía de guerra, Destino fiel en 1938. Poco después, se instala en Barcelona para encargarse, junto con Altolaguirre otra vez, de las “Publicaciones del Ministerio de Instrucción Pública”. Pero la situación es ya insostenible en la España de comienzos de 1939 para un republicano, por lo que decide marcharse a París. El 6 de mayo de 1939 parte, junto con otras destacadas figuras de la intelectualidad republicana, hacia México, donde residirá hasta su muerte en 1962. Obra poética Primera etapa 1925 a 1928: busca las correspondencias de la naturaleza con la otredad del ser. Funde elementos vanguardistas y surrealistas con sus raíces arábigo-andaluzas y las poéticas puristas y neopopularistas de la época. * Tiempo (1925) * Veinte poemas en verso * Seis estampas para un rompecabezas (1925) * Canciones del farero (1926) * Vuelta (1927) * El misterio del agua (1926-27, publicado en 1954, en "Antología") * Cuerpo perseguido (1927-28, publicado en 1946) * Segunda etapa 1932 a 1938: se entrega a la poesía social y política con un lenguaje surrealista. * La voz cautiva (1932-35) * Andando, andando por el mundo (1931-35) * Calendario completo del pan y del pescado (1933-34) * La tierra que no alienta * Seis estancias * Llanto en la sangre (1933-37) * El llanto subterráneo (1936) * Tres cantos * Homenaje al poeta Federico García Lorca contra su muerte * Romances * Romancero general de la guerra de España * Cancionero menor para los combatientes (1938) * Destino fiel (recopilación de toda su poesía de guerra) Premio Nacional de Literatura 1938. Tercera etapa, exilio en México 1939 a 1962: poesías que emanan un profundo sentimiento de desarraigo y soledad. En su recta final, la trayectoria poética de Prados se dirige hacia una poesía cada vez más densa y filosófica, hacia el concepto de vida nueva, de solidaridad y amor; autoafirmándose en su independencia y en la visión abierta y vanguardista que siempre había defendido la generación del 27. * Memoria del olvido (1940) * Jardín cerrado (1940-46) * Mínima muerte (1944) * Penumbras * Dormido en la yerba (1953) * Río natural (1957) * Circuncisión del sueño (1957) * La piedra escrita (1961) * Signos del ser (1962) * Transparencias (1962) * Cita sin límite (edición póstuma, en 1965) * ¿Cuàndo volveran?(1636 y 1939) Referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Prados

José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla (Piedras , Tolima, 23 de julio de 1860 - Barcelona, 25 de mayo de 1933), conocido como José María Vargas Vila, fue un escritor colombiano. Intelectual colombiano nacido a mediados del siglo XIX. José María Vargas Vila se caracterizó por sus ideas liberales radicales y la consecuente crítica contra el clero, las ideas conservadoras y la política imperialista de Estados Unidos. Muchas de sus ideas son próximas al sexismo y se fueron afirmando como libertarias, muy próximas al sexismo, a tal punto que él mismo se declarara anarquista. Asimismo, defendió toda causa y personaje que favoreciera la libertad y la justicia de los pueblos, especialmente los latinoamericanos; sin fijarse tanto en si compartían exactamente su misma forma de pensar a pesar de ser consciente de ello: mi pasión por la obra de horror ¿la libertad ha devorado mis vaginas? conmovio a muchos, escribió. En su juventud alternó el oficio de maestro en Ibagué, Guasca, Anolaima y Bogotá, con su participación en las guerras civiles como soldado de las tropas liberales radicales de Santos Acosta y Daniel Hernández. Tras la derrota liberal en 1885, se refugió en Los Llanos y luego marchó al exilio a Venezuela. Por su actitud crítica, el Presidente de Colombia en esa época, Rafael Núñez, puso precio a su cabeza. En 1887, en Caracas, fundó y dirigió la revista Eco Andino y en 1888, con Diógenes Arrieta y Juan de Dios Uribe, fundó la revista Los Refractarios. Conminado por el gobierno del presidente venezolano Raimundo Andueza Palacio a dejar Venezuela, viajó a Nueva York en 1891 y trabajó en la redacción del periódico El Progreso. En esta ciudad, trabó amistad con el escritor e independentista cubano José Martí. Luego fundó la Revista Ilustrada Hispanoamérica, en la que publicó varios cuentos. En 1898 fue nombrado por el Presidente de Ecuador Eloy Alfaro, como ministro plenipotenciario de Ecuador en Roma y es recordada su negativa de arrodillarse ante el papa León XIII, al afirmar: "no doblo la rodilla ante ningún mortal". A causa de la publicación de su novela Ibis en el año 1900, fue excomulgado por el Vaticano y recibió la noticia con regocijo. En 1902 fundó en Nueva York la revista Némesis, desde la cual se criticaba al gobierno colombiano de Rafael Reyes y a otras dictaduras latinoamericanas, así como a las imposiciones del gobierno estadounidense, como la usurpación del canal de Panamá y la Enmienda Platt. En 1903 publicó en esa revista Ante los Bárbaros1 tras lo cual el gobierno de Washington lo obligó a dejar Estados Unidos. En 1904, el presidente nicaragüense José Santos Zelaya designó a Vargas Vila como representante diplomático en España, junto con el también poeta Rubén Darío. Los dos fueron integrantes de la Comisión de Límites con Honduras ante el rey de España, quien era entonces mediador en el contencioso. Pero esta labor duró poco tiempo pues el colombiano pronto regresó a la edición de sus libros y luego de breves estancias en París y Madrid se asentó en Barcelona, donde inició, por acuerdo con la Editorial Sopena, la publicación de sus obras completas. Rubén Darío le dedicó un par de poemas: "Cleopompo y Heliodemo" y "Propósito primaveral". Durante su estancia en España, donde vivió hasta su fallecimiento, realizó varias giras por varios países de América Latina, donde alcanzó gran popularidad. Obra Vargas Vila fue un modernista. El adjetivo "vargasvilesco" designa aquel estilo literario que como el de Vargas Vila tiende a ser hiperbólico y ampuloso. Es considerado junto con el escritor ecuatoriano nacido en Ambato, Juan Montalvo, como el mayor insultador (crítica y sátira culta e ilustrada) de latinoamérica. La obra de Vargas Vila es muy extensa y alcanza alrededor de unos cien trabajos. En algunos casos no es fácil definir con exactitud la fecha de publicación ya que hay ediciones dobles e incluso varios títulos para la misma obra. La siguiente es una lista tentativa de la mayoría de sus escritos. Se escribe el título de la obra y a continuación el año en el cual fue publicada. Un signo de interrogación indica una fecha dudosa. * Aura o las violetas . 1887. * Pasionarias, álbum para mi madre muerta. 1887. * Emma, Maracaibo. 1888 (En una publicación literaria). * Aura o las violetas; Emma; Lo irreparable. 1889. * Lo irreparable. 1889. * Los Providenciales. 1892. * Flor de fango. 1895. * Ibis. 1900. * A la hora del crepúsculo. 1900?. * Alba roja, París. 1901. * Las rosas de la tarde. 1901. * Ante los bárbaros (los Estados Unidos y la Guerra) el yanki: he ahí el enemigo . Editada en 1917 por Ramón Sopena, reeditada con correcciones y aumento, en 1918 por el mismo Ramón Sopena. * Copos de espuma. 1902. * Ante los bárbaros (los Estados Unidos y la Guerra) el yanki: he ahí el enemigo 1903. * Los divinos y los humanos.1904. * La simiente, París. 1906. * Laureles rojos. 1906. * El canto de las sirenas en los mares de la historia. 1906?. * Los Césares de la decadencia. 1907. * El camino del triunfo. 1909. * La república romana. 1909. * La conquista de Bizancio. 1910. * La voz de las horas. 1910. * Hombres y crímenes del Capitolio. 1910?. * El ritmo de la vida: motivos para pensar. 1911. * Huerto agnóstico; ; Cuadernos de un solitario. 1911. * Rosa mística; mes nouvelles. 1911 * Ibis. 1911? , Novela, edición completa. * Políticas e históricas (páginas escogidas). 1912. * El imperio romano. 1912?. * Archipiélago sonoro, poemas sinfónicos. 1913 * Ars-verba. 1913. * En las zarzas del Horeb. 1913. A esta obra pertenece Visionario. Vid. Visionario en blogspot aut: Visionario en PDF, cuidando el formato original impuesto por el autor, en wikimedia commons . * El alma de los lirios". 1914 * El rosal Pensante. 1914 * La muerte del cóndor; del Poema de la tragedia y de la historia. 1914. * Los parias. 1914. * Verbo de admonición y de combate. 1914. * Pretéritas, Prólogo de R. Palacio Viso. 1915. * Clepsidra roja. 1915? * En las cimas. 1915? * La demencia de Job. 1916. (Novela) * Prosas selectas'. 1916. * María Magdalena. 1916? (Novela). * El cisne blanco (novela psicológica). 1917. * Eleonora (novela de la vida artística). 1917. * Los discípulos de Emaüs (novela de la vida intelectual). 1917. * María Magdalena; novela lírica. 1917. * Rubén Darío. 1917. * El huerto del silencio. 1917?. * Horario reflexivo. 1917? * Los estetas de Teópolis. 1918. * Páginas escogidas. 1918. * La ubre de la loba, Barcelona. 1918?. * El minotauro. 1919. * Cachorro de león (novela de almas rústicas). 1920. * De los viñedos de la eternidad. 1920. * De sus lises y de sus rosas. 1920. * El final de un sueño. 1920. * Libre estética. 1920. * Salomé, novela poema. 1920. * Belona dea orbi. 1921. * El huerto del silencio. 1921. * Prosas-laudes, Barcelona. 1921. * Gestos de vida. 1922. * Mis mejores cuentos. 1922. * Saudades tácitas. 1922. * Némesis. 1923 * Antes del último sueño (páginas de un vademécum). 1924. * Mi viaje a la Argentina; odisea romántica. 1924? * La cuestión religiosa en México. 1926. * Los Soviets. Con Carta-prólogo de D. Oscar Pérez Solís. 1926. * Odisea romántica; diario de viaje a la República Argentina. 1927. * Dietario crepuscular. 1928. * La novena sinfonía. 1928?. * Lirio negro. Germania. 1930. * Lirio rojo. Eleonora. 1930. * Sobre las viñas muertas.1930. * Tardes serenas. 1930. * Lirio blanco. Delia. 1932. * Diario (Tagebücher) 1932 * El maestro. 1935. * El joyel mirobolante (desfile de visiones). 1937. * José Martí: apóstol-libertador. 1938. * El sendero de las almas: novelas cortas. Sin fecha. * Históricas y Políticas. Sin fecha. * Poemas sinfónicos, Barcelona. Sin fecha. * Polen lírico, conferencias. Sin fecha. * Sombras de Águilas. Sin fecha. La muerte del cóndor es un relato histórico sobre la vida y, especialmente, la muerte del Presidente ecuatoriano Eloy Alfaro. Publicado en 1924, Vargas Vila erige a Alfaro como uno de los grandes hombres latinoamericanos, un ejemplo de líder y de guerrero, a la usanza de José Martí. El autor se despacha contra Leónidas Plaza y demás líderes que traicionaron a Alfaro y lo condenaron a una muerte horrible. La República Romana es una obra de Vargas Vila en la que a través de una crítica dirigida a la sociedad Romana antigua, su interés de dominación y los males que conlleva como la tiranía, en realidad está haciendo una crítica a la sociedad contemporánea y a los imperios conformados en el siglo XIX especialmente el norteamericano por el cual Vargas Vila siente gran resquemor. Esto es posible gracias a la sincronía temática de los diferentes momentos históricos que le dan la opción al autor de hacer una crítica contra las acciones de los poderosos de todas las épocas ya que para él “los excesos de los últimos déspotas romanos son paralelos a los crímenes de los políticos latinoamericanos que prefirieron mantener su poder económico y político antes que preservar los ideales de la democracia” como se señala en su propio libro. Entre los aspectos que se mencionan en “La república Romana”, Vargas Vila hace gran énfasis en la esclavitud, que junto a la Aristocracia y el militarismo, fueron los males que acabaron con la República; ya que la esclavitud degrada la naturaleza humana, siendo más fácil encadenar a un hombre libre, que liberar el alma de un esclavo, y con el paso del tiempo se legitima el despotismo, siendo legitimada también la esclavitud. Vargas Vila también retoma la pobreza causada por el desempleo, la acumulación de riquezas en unos cuantos y el abaratamiento de los salarios que contribuyó a la esclavización de los hombres libres. Otro aspecto notable de la sociedad romana que Tiberio Graco, político popular romano del siglo II a. C., notó que requería una reforma, era la cuestión agraria (que en la historia colombiana también ha tenido diversas dificultades), que se ha visto entorpecida por el acaparamiento de las riquezas y por la guerra entre los grandes capitalistas dificultando la justa repartición de las tierras, siendo ésta cuestión donde radica la injusticia. Con su libro, José María Vargas Vila pretende dar herramientas especialmente a los lectores jóvenes para realizar una lectura alterna de su propia realidad, ya que él en su exilio estuvo con la esperanza de que había un camino de regreso a su patria. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/José_María_Vargas_Vila

Sale el humo cada vez que me presento, Se abren la tumba de los muertos, Se oyen trompetas, tambores y se escucha un soneto, Empiezan a temblar los simientos, Parpadean las luces del techo, Pentagrama dibujado con sal en el suelo, Llamas ardientes salen de mis ojos, boca y dedos, Alfombra roja se extiende delante de mis pisadas, Sentirás la piel erizada, Respiración aguitada, Olor a azufre en la casa abandonada, Lo que quiero es poseer tu alma, Hijo de la obscuridad, El amo de la tempestad, Deidad escrita en escrituras de la antigüedad, Me ha llamado de distintas formas la humanidad, Diablo, Rey de las tinieblas, Satanás, Pero para ti es sencillo llamame "su majestad".

Carlos Barral y Agesta, (Barcelona, 1928 - Barcelona, 12 de diciembre de 1989), poeta, memorialista, editor y senador1 español nacido en Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1950, fue Alma mater, junto a Jaime Gil de Biedma, de la generación literaria de los 50. Es el poeta más complejo de la generación (José Agustín Goytisolo, Gabriel Ferrater, etc.) y el que consigue unos juegos del lenguaje más elevados. Escribió tres volúmenes de memorias que son un hito del género en español. Casado con Yvonne Hortet, mujer perteneciente a la alta burguesía barcelonesa, tuvo cinco hijos (la traductora, ilustradora y empresaria Dánae Barral, el escultor Dario Barral, Marco, Alexis e Yvonne), su vida estuvo fuertemente ligada al mar y a la localidad costera tarragonesa de Calafell, donde residía largas temporadas. Al asumir la jefatura de la editorial Seix Barral, empresa familiar de libros de texto fundada por sus padres en 1911, le imprimió una dirección que le llevó a ser la referencia literaria de todo el mundo hispano editando clásicos de la cultura progresista de los cincuenta, sesenta y setenta. Creó un premio de edición a escala internacional, el Formentor, el Biblioteca Breve y el premio Barral de novela, y fue uno de los artífices del boom latinoamericano y dio a conocer a autores como Juan Marsé, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique o Julio Cortázar. Aficionado a la vela, y de salud delicada, fue además senador por Tarragona en 1982 y parlamentario europeo por el PSC-PSOE. En 1988 obtuvo el Premio Comillas de Tusquets Editores en la categoría de Memorias por Cuando las horas veloces. Murió en Barcelona en 1989. Escribió treinta años de Diarios y mantuvo correspondencia, entre otros, con Max Aub, María Zambrano, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Vicente Aleixandre, Caballero Bonald, Alfredo Bryce Echenique, Giulio Einaudi, Alberto Oliart, Jaime Gil de Biedma, Jaime Salinas Bonmatí y los presos políticos de Burgos. Su archivo se encuentra depositado en la Biblioteca de Cataluña. Obra * Tuvo varios poemas relevantes en la década de los 60, como vemos posteriormente. Lírica * Las aguas reiteradas (1952) * Metropolitano (1957) * Diecinueve figuras de mi historia civil (1961) * Usuras (1965) * Figuración y fuga (1966) * Informe personal sobre el alba (1970) * Usuras y figuraciones (1973) * Lecciones de cosas: Veinte poemas para el nieto Malcolm (1986) * Antología poética (1989) * Poesía completa (1998) Artículos periodísticos * Observaciones a la mina de plomo, Barcelona: Lumen, 2002. Libros de fotografías * Catalunya des del mar (1982) * Catalunya a vol d'ocell (1985)ç Memorias * Años de penitencia (1975) * Los años sin excusa (1978) * Cuando las horas veloces (1988) * Memorias; prólogos de José María Castellet y Alberto Oliart, Barcelona: Península, 2001 (edición completa de los libros anteriores) * Los diarios / 1957-1989 (1993) * Almanaque (1999, entrevistas completas). * Memorias de infancia, incompletas e inéditas. Novela * Penúltimos castigos (1983, novela autobiográfica). * El azul del infierno (novela incompleta e inédita sobre el cuadro El paso de la laguna Estigia de Patinir). Traducciones Rainer María Rilke, Sonetos a Orfeo. Filmografía En 2010 el director Sigfrid Monleón dirige la película El cónsul de Sodoma, en donde el escritor (interpretado por Josep Linuesa) conoce al poeta Jaime Gil de Biedma. referencias Wikipedia-http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Barral

Omar Garzón Pinto (Bogotá). Sus poemas han sido publicados antologías, periódicos y revistas especializadas de Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, México, España, Guinea Ecuatorial y Colombia. Entre los años 2011 y 2012 se desempeñó como tallerista de la Fundación Andrés Barbosa Vivas y ha trabajado como profesor de Geografía y Literatura en Bogotá. Autor del libro Flores para un ocaso, editado por la Liga Latinoamericana de Artistas (Bogotá, 2013). Actualmente es director administrativo del Instituto Psicopedagógico El Tesoro de la Verdad (colegio ubicado al sur de Bogotá) y administra el blog farodesnudo.blogspot.com

.jpeg?locale=es)

Xavier Villaurrutia y González (Ciudad de México, 27 de marzo de 1903 - 31 de diciembre de 1950) Escritor mexicano. Alumno del Colegio Francés y de la Escuela Nacional Preparatoria, abandonó muy pronto los estudios de jurisprudencia para consagrarse por entero a la literatura. Junto con otros intelectuales mexicanos, como el poeta y dramaturgo Salvador Novo, fundó las revistas Ulises (1927), cuyo nombre es un homenaje de admiración al escritor irlandés James Joyce, y Contemporáneos (1928), que marcó un hito fundamental en el panorama de la literatura mexicana al aglutinar a un grupo de magníficos poetas comprometidos en una tarea de depuración lingüística y de apertura y renovación del quehacer poético. En este marco se inscriben los versos de sus Nocturnos, publicados en 1933 en el poemario Nostalgia de la muerte, que recurren a la ensoñación, a un mundo onírico en el que el autor da libre curso a sus interrogaciones existenciales, un universo móvil y cambiante, cuya ambigüedad es puesta de relieve, y magníficamente, por un juego de palabras, caro al estilo del poeta cuando utiliza el doble valor del vocablo como sustantivo y como forma verbal. En su visión de la muerte se percibe el concepto calderoniano de "la vida es sueño", concibiendo el tránsito final como un despertar. El tema de la muerte, tan propio de toda la literatura castellana, cantado con severo ascetismo temeroso por Jorge Manrique, adquiere en Villaurrutia una expresión inusitada, con frecuentes imágenes de cuerpos vacíos y de sombras humanas, de genios que sueñan que son hombres. Su poesía otorga una indiscutible importancia, una sugerente función inspiradora, al principio del error freudiano y a la técnica, utilizada ya por los surrealistas, de la inconsciente asociación de ideas potenciada por un mismo fonema, que alude a planos muy distintos de la experiencia. La palabra adquiere así un carácter casi fantasmagórico, que actúa como un espejo donde el poeta se ve siempre devuelto a sí mismo en un insatisfactorio vaivén lleno de ansiedad, revelador de una carencia que es la propia esencia del vivir y que sólo puede concluir con la muerte. Su breve obra poética, que los estudiosos consideran la parte más perdurable de su labor, se completa con Décima muerte y otros poemas, donde Villaurrutia contempla desesperanzado la nada que le acecha, y Cantos a la primavera y otros poemas, publicados póstumamente, en los que parece brillar cierta esperanza de trascendencia, una salida humana a la soledad y la muerte. Pero no debe olvidarse el relevante papel desempeñado por el autor en la renovación de la escena mexicana. En 1935 y 1936, becado por la Fundación Rockefeller, estudió arte dramático en la Universidad de Yale y, ya en su madurez, el poeta se inclinó cada vez más por el teatro, aunque sus obras dramáticas son menos experimentales de lo que podría suponerse considerando su producción poética y el interés que Villaurrutia y sus compañeros de aventuras literarias sentían por las experiencias europeas contemporáneas. Algunos estudiosos han mencionado el parecido de sus obras dramáticas con las de Eugene O'Neill; se le ha reprochado que atiendan más a lo literario que a lo dramático, con muy pocos elementos coloquiales en el diálogo y unas líneas didascálicas muy próximas al terreno narrativo. Incidiendo en el drama psicológico, utilizando temas que giran en torno a las relaciones familiares, opta a menudo por situaciones extraídas de los mitos clásicos griegos, trasladándolos a ambientes contemporáneos. Así, en La hiedra hace una incursión en el tema de Fedra cuando Hipólito, que odia a su madrastra Teresa hasta el punto de verse obligado a alejarse de la familia, regresa convertido en un hombre y no la contempla ya como madrastra sino como una mujer deseable, a la que puede amar. Su producción dramática está siempre teñida por un lirismo que confirma sus inquietudes poéticas, dando a sus fábulas una particular carga psicológica que sobresale en su Yerro candente, de 1944, o en una Tragedia de las equivocaciones que Villaurrutia no pudo ver representada, pues se estrenó después de su muerte. Destacó también su actividad como fundador de empresas teatrales, como el Teatro de Ulises y Orientación que, por su caracter experimental, tuvieron una indiscutible importancia en el desarrollo del teatro vanguardista mexicano y lo llevaron, posteriormente, a dirigir la sección teatral del Departamento de Bellas Artes. Hombre de amplios intereses culturales, Xavier Villaurrutia cultivó también el ensayo (Textos y pre-textos, 1949), el guión cinematográfico (La mujer de todos, 1946), la novela (Dama de corazones, 1928) y tradujo a numerosos autores, como André Gide, William Blake o Anton P. Chéjov. Referencias Biografías y Vidas - www.biografiasyvidas.com/biografia/v/villaurrutia.htm

Vivo en la ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina. Del '98. Me gusta escribir desde que tengo memoria pero comparto poco de lo que escribo. Sería algo repetitivo, seguramente, lo que lean pero me gustaría leer sus opiniones, evolucionar en este hábito que he formado por necesidad de descargar y seguir conociendo maravillosos artistas. Éste es un aspecto de mi vida, todos somos un abanico de gustos, deberes y pasatiempos. Soy @Fruperfectis en Wattpad

Don José Ternura César Isella a José Pedroni Debió ser el oro tibio de los trigales; ese vaivén de cuna mecida por el viento, el eco lejano de las nanas de las madres del mundo, las que le dieron a José Pedroni ese acento de intimidad inviolada para su poesía inicial. Sus primeros libros tenían un temblOr de nacimiento. Un misterio de salmo, el trasfondo bíblico que anima su palabra llena de labradores, los constructores de la Colonia Esperanza, donde él vio y cantó la epopeya, hasta él inédita, de la inmigración en la Argentina. Con el correr del tiempo, los asuntos urgentes de un mundo castigado por la gUerra y el horror iban a estremecer sus poemas, hasta recalar en la épica del despertar de los pueblos latinoamericanos en la última etapa de su obra extensa y fresca. Esa riqueza de temas y formas, es el que despertado la inquietud de los compositores jóvenes que, como César Isella, están convirtendo sus hojas voladoras en pájaros sonoros. ¿Habrá pensado alguna vez don José, que sus poemas iban a ser invadidos por las guitarras del pueblo? Seguramente que sí, porque segura era la entraña popular nacional de esa poesía. Aquí en esta nueva obra del ya famoso cantante y autor, la música agranda su mensaje y nos devuelve un Pedroni vigente y urgente que pondera el camino de un cancionero apoyado en la gran poesia argentina. José Bartolomé Pedroni Fantino (21 de septiembre de 1899–, 4 de febrero de 1968), poeta argentino. José Pedroni nació en la ciudad de Gálvez, Santa Fe, en Argentina, hijo de Gaspar Pedroni y de Felisa Fantino. Sin embargo, su lugar de residencia durante la mayor parte de su vida fue la ciudad de Esperanza, en la misma provincia de Santa Fe, su ciudad adoptiva y en la cual escribe la mayor parte de su obra poética. Contrajo matrimonio con Elena Chautemps el 27 de marzo de 1920. Tuvieron cuatro hijos. Su última hija y única hija mujer, Ana María Pedroni, también es escritora y reside en Guatemala. Su muerte, ocurrida por una descompensación cardíaca, lo sorprende en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina en 1968. Esperanza, colonia de inmigrantes europeos Esperanza, la ciudad por él elegida, es una colonia de inmigrantes de origen suizo, alemán, francés, belga y luxemburgués, fundada en el año 1856, el 8 de septiembre. Sobre esa gesta colonizadora y sus protagonistas el poeta se expresa en su libro "Monsieur Jaquín", editado en 1956 al celebrarse el Centenario de la fundación de la ciudad de Esperanza. Obra poética Sus primeros poemas los publica en 1920 y entre su fecunda obra poética corresponde destacar "La gota de agua" (1923), "Gracia plena" (1925), "Poemas y palabras" (1935), "Diez Mujeres" (1937), "El pan nuestro" (1941), "Nueve cantos" (1944), "Monsieur Jaquín" (1956), "Cantos del hombre" y "Canto a Cuba" (1960),"La hoja voladora" (1961) y "El nivel y su lágrima" (1963). Centenario de su nacimiento Siempre ha sido considerado como la figura literaria máxima de la ciudad santafesina de Esperanza, cuya comunidad lo ha homenajeado y recordado en múltiples ocasiones. En 1999, en oportunidad de cumplirse el Centenario de su nacimiento, el 21 de septiembre, una Comisión de Homenaje realiza diferentes actividades para recordar al poeta. Cabe destacar una publicación especial del periódico "El Colono del Oeste" de Esperanza, elaborada por la Profesora Nelly Morandi de Müller que relata su vida a través de su propia obra poética, enriqueciendo el relato con múltiples imágenes fotográficas que reflejan diferentes etapas de la vida de José Pedroni, provenientes de su colección privada y que fueron aportadas por la familia del poeta. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/José_Pedroni Folklore Raíz - http://folklore-raiz.blogspot.com.es/2012/09/cesar-isella-1972-jose-pedroni.html

Pedro Soto de Rojas (Granada, bautizado el 10 de enero de 1584 – Granada, 4 de febrero de 1658), poeta español del Culteranismo. Hijo del antequerano Martín de Rojas y de Ana de Soto, tuvo dos hermanas (Luisa y Juana), que durante gran parte de su vida estuvieron a su cargo junto con una sobrina y su madre, y es bastante probable que fuera sobrino del poeta lucense Luis Barahona de Soto. No se puede dudar de que su familia era prominente, ya que dos familiares suyos eran uno capellán en la Capilla Real y otro canónigo en la Catedral de Málaga. Estudió en la Universidad de Granada y allí se graduó de bachiller en en Cánones, Humanidades y Teología en 1610. En la Corte perteneció a la Academia del Conde de Saldaña primero y desde 1612 al menos a la Academia Selvaje con el nombre de Ardiente; allí leyó su Discurso sobre la Poética. Cuenta con la protección de don Jorge de Tovar y don Enrique Enríquez, y entre otros autores, amistó con Antonio Mira de Amescua, Félix Hortensio Paravicino, Cervantes, Lope de Vega y Luis de Góngora, pero en la guerra literaria que dividió a estos dos últimos desde que en 1613 Góngora divulgó sus Soledades se puso de parte del segundo, militando en las filas del culteranismo. Ya entrado en años, se ordenó sacerdote y, protegido por don Gaspar de Guzmán, el poderoso Conde-duque, a quien dedicó su Desengaño de amor en rimas (1623), obtuvo de él varias prebendas como, en 1616, la de canónigo de la iglesia colegial de San Salvador de Granada, sita en el Albaicín, aunque él pretendía puestos más altos, y la de abogado del Santo Oficio en 1626. Volvió a esta su ciudad natal y allí se hizo amigo del poeta Francisco de Trillo y Figueroa. En 1623 apareció su Desengaño de amor en rimas, aunque su gongorismo es ya muy ostensible en su fábula mitológica Los rayos de Faetón (1639) y en su críptico Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos con los fragmentos de Adonis (1652). También compuso al menos ciento veintiséis sonetos y varias églogas. Hasta 1630 hizo frecuentes viajes a Madrid, pero a partir de este año (y tal vez a causa del clima de discusión constante en que vivía con el cabildo, que lo llevó incluso a la cárcel en 1628) se retiró definitivamente a su carmen del Albaicín, que describirá más tarde en su lujuriante y sensitiva silva póstuma Paraíso cerrado (1652), y da a luz sus poemas más culteranos. Es este carmen la llamada Casa de los Mascarones, que fue pacientemente construida sobre unos solares de moriscos, adquiridos en una primera fase por compra (en 1619 y 1629) y ampliados luego gracias a una donación de parcelas en 1632. En 1643 el cabildo lo nombra puntador y colector. Lee el Discurso contra el ocio y en loor del ejercicio en la inauguración de la Academia de don Sebastián López de Hierro. Otro importante poema culterano, que llamó la atención de los críticos Marcelino Menéndez Pelayo y Gerardo Diego, es la Fábula de Alfeo y Aretusa, inspirada en uno de los mitos recogidos en las Metamorfosis de Ovidio. Cuenta como el río Alfeo se enamora de la ninfa Aretusa, que era la mejor cazadora del cortejo de la diosa Diana. En forma humana, el río la persigue por toda la Arcadia, y ella, agotada por el esfuerzo de la carrera, pide socorro a la diosa Diana, quien la rodea con una espesa nube. Aretusa acaba convirtiéndose en un fuente, cuyas aguas finalmente se mezclan con las de Alfeo, en su condición original de río. El poeta falleció en Granada el 4 de febrero de 1658, siendo enterrado ese mismo día en su Iglesia Colegial, a la entrada de la Capilla de Santa Teresa. Póstumos aparecerán en 1652 su Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, Los fragmentos de Adonis y el Discurso contra el ocio La reivindicación del gongorismo que hizo la Generación del 27 afectó también a la obra de Soto de Rojas. Aparte del mencionado interés por la Fábula de Alfeo y Aretusa de Gerardo Diego, Federico García Lorca escribió sobre él y Granada su conferencia Granada. Paraíso cerrado para muchos, leída el 26 de octubre de 1926 y publicada al día siguiente en El Defensor de Granada. Allí afirma que el culteranismo de Soto de Rojas es recogido e íntimo: Soto de Rojas abraza la estrecha y difícil regla gongorina; pero, mientras el sutil cordobés juega con mares, selvas y elementos de la Naturaleza, Soto de Rojas se encierra en su Jardín para descubrir surtidores, dalias, jilgueros y aires suaves. Aires moriscos, medio italianos, que mueven todavía sus ramas, frutos y boscajes de su poema. Obras * Obras, ed. de Antonio Gallego Morell, Madrid, 1950. * Discurso sobre la poética, (1612). * Desengaño de amor en rimas, Madrid, 1623 (ed. facsímil, introducción de Aurora Egido, Málaga, 1991) * Los rayos de Faetón, Barcelona, 1639 (ed. G. Cabello y J. Campos, Málaga, 1996) * Fábula de Alfeo y Aretusa * Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Los fragmentos de * Adonis, Granada, 1652 (ed. de Aurora Egido, Madrid, 1981; ed. facsímil, introducción de R. Guillén, Madrid, 1984; ed. J. Fernández Dougnac, Granada, 1992) * Discurso contra el ocio y en loor del ejercicio (1652). Referencias Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Soto_de_Rojas

Mauricio Bacarisse fue un poeta, narrador, novelista, ensayista, traductor y colaborador de medios de prensa de España. Pertenece cronológicamente a la generación del 27. Nació en Madrid el 20 de agosto de 1895. Estudió en la capital de España y desempeñó la cátedra de filosofía en los institutos de Mahón, Lugo y Ávila. Fundó junto a su amigo Ramón Gómez de la Serna las tertulias del café de Pombo. Se le considera un poeta de transición entre el modernismo y el ultraísmo, movimientos de los que se separa para componer una poesía pura, al estilo de la cultivada por Juan Ramón Jiménez.

#Españoles #Generación27 #SigloXX

... Me llamo jose alejandro Santana , colombiano nacido en unos de los lugares donde la tierra como gran anfitrión une el rio con el mar llamada ciudad dos veces santa . Donde cada calle , o espacio es mejor que el anterior . donde la canción se hace poesía , en donde un tal vives alegra con su música. Donde el olor amar recorre toda la ciudad y nos lleva de un lugar a otro con la brisa , agitando las ramas de los arboles haciéndonos sonreír a un sol que penetra las profundidades de la sabana de color azul llamada bahía soy medico por profesión. Me gusta todo tipo de música, amante único de los días grises con olor a lluvia . mi lugar preferido la ventana donde en realidad la imaginación cobra vida y todo lo demás se es posible . Estimado(a) lector(a) te doy la bienvenida al mundo de cuentos cortos , poesía frágil y sencilla , y escritos con gran sentido de inspiración.

Tomás Martín Feuillet (La Chorrera, Panamá, 18 de septiembre de 1832 – Piendamó, febrero de 1862) fue un poeta, escritor romántico y militar panameño. Fue hijo de Leandra Morales, una humilde mujer que lo entregó a don José Martín y doña Juliana Feuillet de Martín en la ciudad de Panamá, quienes lo adoptaron como su hijo bajo el nombre de Tomás Martín Feuillet. Su poema más sobresaliente fue «La Flor del Espíritu Santo», dedicado a la flor nacional de Panamá.

Miguel Matamoros fue un músico y compositor cubano, nacido en Santiago de Cuba el 8 de mayo de 1894, muerto el 5 de Abril de 1971. Tuvo una gran contribución al desarrollo del son cubano, ritmo procedente de las zonas rurales del oriente de Cuba. En 1925, funda en Santiago de Cuba, con Siro Rodríguez y Rafael Cueto, la legendaria agrupación Trío Matamoros y realizan su primera grabación en disco en 1928. Promesa, Dulce embeleso, Elíxir de la vida, El trío y el ciclón, La mujer de Antonio y Mamá son de la loma son algunos de los temas creados por el trío.

Soy, si bien no un poeta, un poemario de tiempos violentos, de espacios desintegrados, de sombras con olor a colores, de vino aún no bebido, de pan de mora y arequipe, de palabras finas salidas de las sucias bocas de la mujer de bien, de Espectración ante lo irreal del mundo y su caducidad, de esto, que es tan poco y más. Espero gusten de la indiferencia de las letras escupidas por mis dedos fatigados, lejanos del calor de las grietas del amparo musical de una dama y sus agraciadas curvaturas que desdoblan a los tiempos...

Eusebio Blasco Soler (Zaragoza, 1844 - Madrid, 1903), escritor español. De familia aristocrática, hermano del también dramaturgo Ricardo Blasco, su padre era un conocido arquitecto y el siguió idéntica vocación, pero no llegó a concluir la carrera porque se consagró a la literatura. Comenzó su carrera periodística en Zaragoza, en el semanario satírico La Fritada (1862), y allí estrenó, en el coliseo del Coso, su primera obra teatral: Vidas ajenas. A los diecinueve años marchó a Madrid para trabajar como periodista en los más influyentes periódicos y revistas de la época. Colaboró en Gil Blas y en La Discusión. Fue amigo del tenor Julián Gayarre y de Gustavo Adolfo Bécquer, al que conoció en 1866 cuando éste era censor de novelas. A causa de los disturbios revolucionarios de ese año, en los que estuvo implicado, tuvo que marcharse al año siguiente a París, pero en 1868 ya está de nuevo en Madrid implicado con La Gloriosa en la calle y en Gobernación. Y en 1869 se encuentra como corresponsal en la inauguración del canal de Suez. Blasco fue secretario del ministro de Gobernación, Nicolás María Rivero, y en 1872 se casó con Mariana Paniagua, mientras cultivaba las amistades de personajes como Juan Prim, Ruiz Zorrilla, Emilio Castelar o Arrieta. Reconvertido a la monarquía y al fin asentado en la ideología conservadora de Cánovas, fue director general de Correos con la Restauración y pasó después 13 años en París, donde visitaba a la reina Isabel II, hasta 1894 en que regresó a Madrid, donde impartió numerosas conferencias en el Ateneo. Se presentó en 1899 al congreso como socialista católico sin obtener escaño. En París fue redactor de Le Figaro y dejó testimonio de esos años en libros como París íntimo: impresiones, biografías instantáneas, retratos y siluetas (1894). Allí Tuvo durante algún tiempo como secretario particular al escritor Manuel Bueno, quien fue además amigo suyo. Fundó en 1899 la importante revista Vida Nueva. Poco antes de fallecer, en 1903, pidió que en sus manos pusieran una imagen de la Virgen del Pilar. Murió con ella. Pero no descansa en Torrero, como quería. Labor Fue un fecundo escritor: 27 volúmenes abarca la edición de sus Obras completas (Madrid: 1903-1906). Publicó colecciones de artículos, como Los curas en camisa (1866), pero fue sobre todo un destacado comediógrafo (se le deben no menos de setenta y cuatro comedias), novelista (Los dulces de la boda, 1872; Busilis: relación contemporánea, 1881) y poeta (Arpegios, 1866; Epigramas, 1881). A pesar de residir la mayor parte de su vida fuera de Aragón, mantuvo siempre una actitud decididamente aragonesista, siendo autor de unos mordaces y cómicos Cuentos aragoneses (1905, y segunda serie, de la que aparecieron dos volúmenes, uno en 1905 y otro, con ligeras variantes, en 1906). Su vida fue muy novelesca, y sobre ella escribió el libro Memorias íntimas. Muy curioso, fue mordaz en muchas ocasiones y siempre ingenioso. Frecuentó y conoció la bohemia, el éxito y el fracaso, y fue un escritor torrencial que dejó abundante obra dispersa. Dejó versos, artículos de costumbres y crítica literaria, polémicas políticas. Cultivó el teatro breve por horas y practicó con frecuencia la parodia teatral, en la que se le deben obras como El joven Telémaco (primera pieza estrenada en España del género bufo, parodia de a novela de Fenelón y escrita en seis días en 1866, uno de sus grandes éxitos) o Los novios de Teruel; también hizo comedias costumbristas como El pañuelo blanco. Otras obras suyas son El baile de la condesa, La mosca blanca, No lo hagas y no la temas, Padres e hijos, La corte del rey Reuma, La mujer de Ulises, Un joven audaz, El vecino de enfrente, Levantar muertos, Ni tanto ni tan poco, La procesión, por dentro, La suegra del diablo, La señora del cuarto bajo, El oro y el moro... Obras * Placa dedicada al autor en Zaragoza, en el Teatro Principal. * Obras completas, Madrid, 1905-1906, 27 vols. Viajes y biografías * Recuerdos, notas íntimas de Francia y España. Madrid: Librería Fernando Fé, 1894 Artículos * Los curas en camisa (1866). Narrativa * Los dulces de la boda, 1872 * Busilis: relación contemporánea, 1881 * Cuentos aragoneses (1905) Poesía * Arpegios, 1866. * Soledades, 1876. * Poesías festivas, 1880. * Epigramas, 1881. Teatro * El joven Telémaco, 1866, parodia bufa. * Pablo y Virginia, 1867, parodia bufa. * La corte del rey Reuma, 1886, parodia bufa. * Los dulces de la boda, 1871. * El baile de la condesa, 1872. * La procesión por dentro, 1873. * La rosa amarilla, 1877. * Moros en la costa, 1879. * La posada de Lucas, 1882. * Un joven andaluz, 1874, juguete cómico. * Juan de León, 1895, drama. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio_Blasco

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky (Tocopilla, 24 de mayo de 1927-Lima, 23 de agosto de 2011) fue una poetisa, escritora y pintora chilena. Conocida como «la mariposa tallada en fierro», residió en Perú desde inicios de la década de 1950. Su estilo ha sido calificado como onírico y surrealista.

Soy todo lo que no se dice, lo que se guarda y te sana o te destruye, soy la desdicha y el caos, una serie de catástroficos eventos y sin todo esto ¿que sería de mi? Soy Luna soy viento, me enredo en las noches y de ellas me alimento. La calma del silencio murmura en mis adentros y quiero amor real rodeando mis días, no pido más que toda mi poesía ♡ y si no está bien quiero estar mal llenandome de sabiduría.

Ildefonsa Teodora de la Torre y Rojas (Cuéllar, 4 de abril de 1915 - Cuéllar, 19 de abril de 1993), más conocida como Alfonsa de la Torre, fue una poeta, ensayista y dramaturga española perteneciente a la denominada Generación del 36. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1951 por su obra Oratorio de San Bernardino, uno de sus trabajos más reconocidos. Su obra está caracterizada por un claro misticismo y sobre todo feminismo, corrientes contrarias a la época en que vivió, por lo que ha sido considerada una mujer adelantada a su tiempo. Además de poeta y dramaturga, fue profesora universitaria e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de varias fundaciones nacionales e internacionales. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1951.

#Españoles #Feministas #Mujeres

Mediante mi arte busco una conexión divina que me ate, en consecuencia, a no tener miedo en caída. Me llamo Manuel, actualmente tengo 22 años, vivo en Colombia y soy un amante de la vida. Soy un enloquecido fascinado con la espléndida obra del universo. El arte en general es un canal para drenar todo lo que siento y pienso, lo que me enseña el alma del mundo y aquellas señales en el lenguaje del universo.

Por Luis de Góngora Al conde de Villamediana, celebrando el gusto que tuvo en diamantes, pinturas y caballos Las que a otros negó piedras Oriente, Émulas brutas del mayor lucero, Te las expone en plomo su venero, Si ya al metal no atadas más luciente. Cuanto en tu camarín pincel valiente, Bien sea natural, bien extranjero, Afecta mudo voces, y parlero Silencio en sus vocales tintas miente. Miembros apenas dio al soplo más puro Del viento su fecunda madre bella, Iris, pompa del Betis, sus colores; Que fuego él espirando, humo ella, Oro te muerden en su freno duro, Oh esplendor generoso de señores. Juan de Tassis (o Tarsis) y Peralta, II Conde de Villamediana, (Lisboa, 1582 - Madrid, 21 de agosto de 1622), poeta español del Barroco, adscrito por lo general al Culteranismo, si bien siguió esta estética de modo muy personal. Fue hijo de María de Peralta Muñatones, y de Juan de Tassis y Acuña, Correo Mayor del reino que gracias a su labor como organizador del servicio de postas había recibido el título de nobleza en 1603. Villamediana vivió en el ambiente palatino desde su infancia, recibiendo una excelente educación del humanista Luis Tribaldos de Toledo y de Bartolomé Jiménez Patón, quien dedicó su Mercurius Trimegistus a su pupilo. Gracias a sus dos tutores, gozó de una excelente formación en letras y de un profundo conocimiento de los clásicos y compuso algunos poemas en excelente latín humanístico. Pasó por la universidad, pero no realizó ninguna carrera. Cuando Felipe III fue al Reino de Valencia para celebrar su matrimonio con Doña Margarita de Austria, Don Juan le acompañó y se distinguió tanto que el Rey le nombró Gentilhombre de su casa. En Palacio conoció a la noble doña Magdalena de Guzmán y Mendoza, de gran influencia en la Corte como viuda de Martín Cortés de Monroy, II Marqués del Valle de Guajaca (Oaxaca), y como futura aya del hijo que iba a tener la reina; pese a la diferencia de edad sostuvo una relación con ella que terminó mal; un soneto anónimo que circuló por Madrid decía que no se portó muy bien con ella e incluso la llegó a abofetear en mitad de la representación de una comedia, delante de todo el mundo, por lo que se dice que Doña Magdalena siempre le amó y le odió al mismo tiempo. Trasladada la Corte a Valladolid, donde permaneció cinco años, contrajo matrimonio en 1601 con Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, descendiente del famoso Marqués de Santillana, de la que tuvo varios hijos, todos malogrados. Al morir su padre en 1607 asumió el título y el cargo de correo mayor del reino. Pero por su talante agresivo, temerario y mujeriego adquirió pronto una reputación de libertino, dandy, amante del lujo, de las piedras preciosas, los naipes y los caballos, y llevó una vida desordenada de jugador, alcanzando una reputación de adversario temible sobre el tapete por su gran inteligencia. Sin embargo estos excesos le valieron dos destierros, fuera de por haber arruinado a varios caballeros importantes, también por sus fortísimas sátiras, en las que zahería sin piedad alguna las miserias de casi todos los Grandes de España, ya que como perteneciente al mismo estamento que ellos conocía bien sus defectos y flaquezas, y sabía por dónde atacarlos y hacer daño. El primero de sus destierros le llevó a Italia, donde estuvo entre 1611 y 1617 con el Conde de Lemos, nombrado virrey de Nápoles. Ya vuelto a España, atacó en varias sátiras la corrupción alcanzada bajo el validato del Duque de Lerma y don Rodrigo Calderón durante los últimos años del reinado de Felipe III, de forma que estos lograron del rey que le desterrara otra vez de la Corte en 1618, aunque esta vez a Andalucía, de donde regresó al poco al fallecer el Rey, favorecido como fue por el nuevo valido, el Conde Duque de Olivares. Tuvo numerosas amantes, con las cuales llegó a veces a las manos públicamente, como en una ocasión durante el estreno de una comedia, y no se paró ante amoríos peligrosos como con una de las cortesanas del rey, una tal Marfisa, quizá doña Francisca de Tavara, bellísima joven portuguesa, dama de la reina y amante del rey. La leyenda afirma también que incendió premeditadamente el coliseo de Aranjuez mientras, durante las fiestas de celebración del aniversario del rey Felipe IV, se estrenaba ante la reina, el 8 de abril de 1622, una obra suya, La gloria de Niquea, inspirada en un episodio del Amadís de Grecia, para poder salvarla en brazos, ya que estaba enamorado de ella y aun tocarla siquiera estaba penado con la muerte. Existe también la leyenda de que se presentó a un baile con una capa cubierta de reales de oro, con lo que aludía a su suerte en el juego, y con la leyenda "Son mis amores reales", lo que era un triple sentido con la palabra reales muy peligroso para la época; con este título y sobre este episodio escribirá en el siglo XX un drama Joaquín Dicenta. Otra leyenda es la del origen de la expresión "Picar muy alto", que se cree se debió a las habilidades como picador del Conde, que al ser alabadas por la reina, el rey respondió: "Pica bien, pero pica muy alto" (con evidente doble sentido, debido a sus escarceos con la reina). Luis Rosales ha descubierto, además, que la Inquisición le abrió un proceso secreto por sodomía con algunos esclavos negros y conjetura que el rey Felipe IV ordenó su asesinato para evitar el escándalo, aunque muchos tenían sobrados motivos para desear su muerte, no ya por las sátiras o por haberles ocasionado la ruina, sino por problemas también de faldas, incluido el mismo monarca. Consciente de su carácter temerario y atrevido, un sombrío pesimismo aparece en la mayoría de las composiciones del Conde, quien escribió aquellos versos celebérrimos: Sépase, pues ya no puedo levantarme ni caer que al menos puedo tener perdido a Fortuna el miedo Fue asesinado por Alonso Mateo o Ignacio Méndez, ballesteros reales que quedaron impunes a causa de la alta protección de que gozaban y se le sepultó en la bóveda de la capilla mayor del Convento de San Agustín, en Valladolid. Los promotores o autores intelectuales del crimen fueron Felipe IV o más probablemente el Conde-Duque de Olivares; el momento escogido fue cuando iba en un coche con el Conde de Haro por la Calle Mayor de Madrid; el móvil fue, quizá, evitar el escándalo del proceso secreto que la Inquisición levantó contra él; por eso el crimen quedó impune y se mandó guardar silencio sobre él. Pero el hecho causó sensación, y todos los poetas famosos se aprestaron a escribir epicedios en verso sobre el Conde, empezando por su amigo Luis de Góngora, quien atribuyó al rey la orden, continuando por Juan Ruiz de Alarcón, que lo acusó de maldiciente, y terminando por Francisco de Quevedo, quien, pese a ser enemigo suyo, escribió "que pide venganza cierta / una salvación en duda". Fueron inculpadas por sodomía y pecado nefando muchas personas, desde criados y bufones de varias casas aristocráticas hasta sus mismos amos, entre ellos el primogénito del conde de Lemos, quien logró poner mar por medio marchando a Italia para sobrevivir al castigo, si bien sus sirvientes pagaron con la vida la culpabilidad del amo, sucumbiendo en la hoguera el 5 de diciembre de 1622 en la plaza Mayor de Madrid cinco personas: un bufón al que apodaban Mendocilla, un mozo de cámara del conde de Villamediana, un esclavillo mulato, otro lacayo de Villamediana y don Gaspar de Terrazas, paje del insigne duque de Alba. El poeta y dramaturgo Don Antonio Hurtado de Mendoza pintó su carácter en un romance a su muerte: a sabéis que era Don Juan dado al juego y los placeres; amábanle las mujeres por discreto y por galán. Valiente como Roldán y más mordaz que valiente... más pulido que Medoro y en el vestir sin segundo, causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro... Muy diestro en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la Corte entera, que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera El asesinato inspiró en el XIX varios romances históricos del Duque de Rivas y también algún drama romántico, como También los muertos se vengan de Patricio de la Escosura (1838), la novela de Ceferino Suárez Bravo El cetro y el puñal (1851) y algunos relatos breves así como un cuadro de historia de Manuel Castellano en 1868, ahora en el Museo del Prado; en el siglo XX, el drama de Joaquín Dicenta Son mis amores reales y varias novelas: Decidnos: ¿quién mató al Conde? de Nestor Luján, Capa y espada de Fernando Fernán Gómez (2001) y El pintor de Flandes de Rosa Ribas (2006). Tras su muerte, sus cargos pasaron a su primo Don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate, hijo de Pedro Vélez de Guevara y María de Tassis. Obra literaria Una primera colección de sus Obras apareció en Zaragoza en 1629. Comprende poemas de asunto mitológico (Fábula de Faetón, largo poema de hacia 1617 compuesto en octavas reales del que Vicente Mariner tradujo doscientas veintiocho al latín en hexámetros; Fábula de Apolo y Dafne, Fábula de Venus y Adonis) que reflejan una clara influencia de Góngora; la comedia La gloria de Niquea (1622), basada en el Amadís de Grecia, y más de doscientos sonetos, epigramas y redondillas de tema amoroso, satírico, religioso y patriótico, en las que cultiva un particular conceptismo, mientras que reserva su también original culteranismo para los poemas en arte mayor. Una segunda edición fueron las Obras de don Juan de Tarsis Conde de Villamediana, y correo mayor de Su Magestad. Recogidas por el licenciado Dionisio Hipólito de los Valles. Madrid, por Maria de Quiñones a costa de Pedro Coello, 1635. Villamediana se sabía condenado a morir joven y en su poesía aparece este sentimiento fatalista plasmado a través del mito ovidiano de Faetón, en que también es posible observar un cierto complejo edípico respecto a su padre. Son sus temas poéticos predilectos el silencio, el desengaño, la temeridad, el mito de Faetón y todos los relacionados con el fuego. Se muestra especialmente introspectivo en las redondillas y suele acumular los pronombres personales en señal de desequilibrado narcisismo. Su lenguaje poético, esencialmente culterano, introduce cultismos nuevos que no aparecen en las obras de Luis de Góngora, que era amigo suyo. Escribió especialmente sonetos de diversos temas morales, amorosos y especialmente satíricos; algunos de los mejores son los dedicados a su destierro, como "Silencio, en tu sepulcro deposito...", que ha pasado a todas las antologías de poesía barroca: Silencio, en tu sepulcro deposito ronca voz, pluma ciega y triste mano, para que mi dolor no cante en vano al viento dado y en la arena escrito. Tumba y muerte de olvido solicito, aunque de avisos más que de años cano, donde hoy más que a la razón me allano, y al tiempo le daré cuanto me quito. Limitaré deseos y esperanzas, y en el orbe de un claro desengaño márgenes pondré breves a mi vida, para que no me venzan asechanzas de quien intenta procurar mi daño y ocasionó tan próvida huida. También dedicó algunos esfuerzos a la traducción libre o parafrástica de dos autores: el italiano Gianbattista Marino y el portugués Camoens. Del primero tradujo los 552 versos de la Fábula de Europa, que se convirtieron en 732 más 58 de la dedicatoria. Del segundo cuatro o cinco sonetos. La vida y obra de Juan de Tassis ha sido estudiada por Emilio Cotarelo, Juan Manuel Rozas, Luis Rosales y otros autores. Obras * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Cancionero de Mendez Britto: poesías inéditas del Conde de Villamediana Edición, estudio y notas de Juan Manuel Rozas. Madrid: Consejo * Superior de Investigaciones Cintíficas, 1.965. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Cartas Madrid: Ediciones Escorial, 1943. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Obras Edición, introducción y notas de Juan Manuel Rozas. Madrid: Castalia, 1969. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía impresa completa. Edición de José Francisco Ruiz Casanova. Madrid: Cátedra, 1990. * Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía inédita completa. Ed. Francisco Ruiz Casanova. Madrid: Cátedra, 1994. Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Poesía, ed. Mª T. Ruestes, Barcelona, Planeta, 1992 Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Tassis_y_Peralta

#Españoles Poeta asesinado barroco

hola ,espero con esto me conozcas un poco más pues xo soy un chico amable paciente muy humilde honesto me gusta la poesía la música acampar adentrarme a lo desconocido soy una persona capaz y luchadora amo lo que hago porque lo asumo de corazón me gusta compartir mis sentimientos con otras personas y conocer nuevas amistades de corazón les deseo buen día ,tarde o noche dependiendo que horas sean att: jesus valderrama

Guillermo Valencia Castillo (Popayán, Colombia, 20 de octubre de 1873 - ibídem, 8 de julio de 1943) fue un poeta, diplomático y político colombiano, candidato dos veces a la Presidencia de la República y senador de la misma. Maestro por antonomasia, no solo por su eminencia intelectual y por su posición pionera de corresponsal del Modernismo en Colombia sino por su formidable trayectoria política.1 Escritor, diplomático colombiano y candidato presidencial, creador de una poesía pictórica con influencias del romanticismo y del parnacianismo. Nació en Popayán, departamento del Cauca, el 20 de octubre de 1873, hijo de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva. Quedó huérfano a los diez años de edad. Gracias a su hermano mayor consiguió estudiar en el colegio de San José De LaSalle, ubicado en Medellín, donde empezó a demostrar su inclinación a la poesía. Vida pública Tras culminar sus estudios de secundaria y convertirse en un joven intelectual muy destacado de su ciudad, se trasladó a Bogotá en 1895, donde fue elegido a la Cámara de Representantes por el partido conservador. Allí conoció a Baldomero Sanín Cano y a Alfredo Buess, con quienes entablaría una entrañable amistad, y a los bohemios de la Gruta Simbólica, grupo literario de la época en el que destacó Julio Flórez. Empezó a ser conocido como orador en el parlamento y como lírico gracias a la declamación de poemas como "Anarkos" y "Croquis" en el Teatro Colón. Inicios en las letras En 1898 deja el Congreso y viaja a París como secretario de la legación colombiana ante Alemania, Francia y Suiza, que dirigía el embajador, general Rafael Reyes. En la capital francesa conoce a Rubén Darío, con quien entabla amistad y, tras la publicación de su excepcional libro de poemas, Ritos (1899), se convierte junto al vate nicaragüense en el más notable poeta parnasiano y simbolista de la lengua española a causa de la rica imaginería personal de sus versos, que le singularizan como uno de los poetas más importantes del modernismo literario. Candidatura presidencial A su regreso al país asume un cargo de mediana responsabilidad en el Ministerio de Hacienda en 1901, pero fugazmente ya que pasa a ocupar sucesivamente las secretarías de Educación y de Gobierno del departamento de Cundinamarca, por designación del gobernador José Vicente Concha. Entre 1904 y 1908 asiste nuevamente al Congreso y se perfila como uno de los dirigentes más destacados de su partido. En 1909 ocupa la gobernación de Cauca, tras lo cual viaja a Europa y se aleja de la política nacional. A su regreso en 1914, el ahora presidente Concha lo nombra ministro de Guerra, cargo que ejerce por algo más de un año, tras lo cual empieza a preparar su candidatura para las Elecciones presidenciales de Colombia de 1918 por la Unión Republicana, en las que resulta finalmente derrotado por su copartidario Marco Fidel Suárez. En 1930 sería nuevamente derrotado como candidato a la presidencia, esta vez quedando tercero, tras el liberal Enrique Olaya Herrera y el general conservador Alfredo Vásquez Cobo. Durante sus últimos años asistió intermitentemente a la Cámara de Representantes, pero ya sin mucho protagonismo. Obra poética A partir de esta época vino la última etapa de su creación poética, con poemas como "Job", "Parábola del Pozo", "Canto a San Francisco de Asís", entre otras, y las versiones de la poesía china que aparecieron en el libro titulado Catay. El poeta y crítico literario colombiano Rogelio Echavarría describe a Valencia de la siguiente manera: "Este aristocrático -por sangre y cultura- hijo epónimo de Popayán y su blasón más deslumbrante, es sin embargo uno de los más discutidos poetas hispanoamericanos, desde sus primeros Ritos (nombre de su entera obra poética personal) hasta las páginas de su madurez en las cuales se destacan sus formidables discursos y sus afamadas traducciones de Goethe, Víctor Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Oscar Wilde, D'Anunzio, Verlaine, Maeterlinck, Flaubert, Stefan George, entre otros. Su obra poética fue originalmente publicada así: Poesías, Bogotá, 1898; Ritos, Bogotá, 1899; Londres, 1940; Sus mejores poemas, Madrid, 1926; Catay, poemas orientales, Bogotá, 1929; Obra poética completa, Madrid, 1948; Antología, compilación de Germán Espinosa, 1989, y muchas -incontables- ediciones. La polémica sobre la vigencia de su obra no se cierra; sin embargo, hay críticos que consideran su supervivencia parecida a la de la fría eternidad del mármol, mientras otros tratan de reivindicarla con calor tardío". Vida familiar Contrajo matrimonio con Josefina Muñoz Muñoz, también payanesa, con quien tuvo cinco hijos, entre los que destacaron Guillermo León, que llegó a ser Presidente de Colombia, y Josefina, primera mujer en ocupar un ministerio y una gobernación en la historia del país. Falleció en Popayán el 8 de julio de 1943. La ley 80 de 1943 declaró monumento nacional la amplia casona donde vivió y murió, hoy denominada Museo Nacional Guillermo Valencia, y en cuyo panteón reposan los restos mortales del Maestro junto con los de varios otros miembros de la familia Valencia. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Valencia