Claudio Chust Martínez

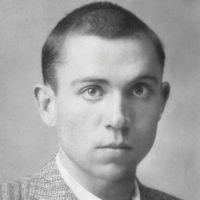

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898 – entre Víznar y Alfacar, ibídem, 18 de agosto de 1936) fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió ejecutado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española, por su afinidad con el Frente Popular y por ser abiertamente homosexual.

#Andaluces #Asesinados #Españoles #Gays #Generación27 #Granadinos #GuerraCivilEspañola #SigloXX

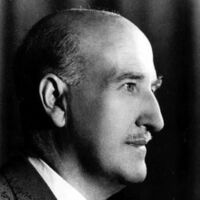

Juan Ramón Jiménez Mantecón (Moguer, Huelva, 23 de diciembre de 1881 – San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo de 1958) fue un poeta español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo.

#Andaluces #Españoles #SigloXX

Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875 – Colliure, Francia, 22 de febrero de 1939) fue un poeta español, miembro tardío de la Generación del 98 y uno de sus miembros más representativos. Su obra inicial suele inscribirse en el movimiento literario denominado Modernismo. Fue el segundo de cinco hermanos de una familia liberal; el mayor de ellos, Manuel, trabajó junto a Antonio en varias obras.

#Andaluces #Españoles #Generación98 #Sevillanos #SigloXIX #SigloXX

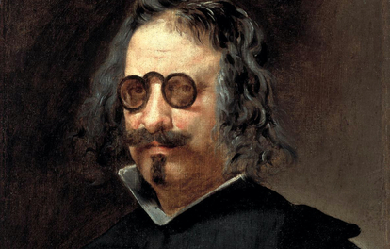

Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (Madrid, 14 de septiembre de 1580 – Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1645) fue un noble, político y escritor español del Siglo de Oro. Fue caballero de la Orden de Santiago a partir de 16182 y señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620.3 Junto con Luis de Góngora, con quien mantuvo una enemistad durante toda su vida, es reconocido como uno de los más notables poetas de la literatura española. Además de su poesía, fue un prolífico escritor de narrativa y teatro, así como de textos filosóficos y humanísticos. Salutación Mi señor don Francisco de Quevedo y Villegas, que con el verso esgrimes y con la esgrima juegas, haciendo –para orgullo del verso y de la esgrima– donaire del acero y acero de la rima: caballero bizarro de las nocturnas bregas, sabias prosas y empresas galantes y andariegas; cuya torcida planta huella la noble cima cortesana y el fondo canalla de la sima plebeya, con la misma genial desenvoltura: hidalgo aventurero de múltiple aventura (amor, poder, intriga, presión, peligro), terso, leal, como tu espada de amigo y de enemigo: en mi siniestra Torre de Juan Abad bendigo tu nombre, Caballero se Santiago y del Verso. —Alfredo Arvelo Larriva

#Españoles #SigloXVI #SigloXVII

Miguel Hernández (Orihuela, 1910 – Alicante, 1942) Poeta español. Adscrito a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su compromiso social y político. Nacido en el seno de una familia humilde y criado en el ambiente campesino de Orihuela, de niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales, por lo que su formación fue autodidacta.

#Españoles #Generación27 #SigloXX

Pedro Salinas Serrano (Madrid, 27 de noviembre de 1891 – Boston, 4 de diciembre de 1951) fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía y ensayos. Dentro del contexto de la Generación del 27, se le considera uno de sus mayores poetas. Sus traducciones de Proust contribuyeron al conocimiento del novelista francés en el mundo hispanohablante. Al concluir la guerra civil española, se exilió en Estados Unidos hasta su muerte.

#Españoles #Generación27 #Madrileños #SigloXX

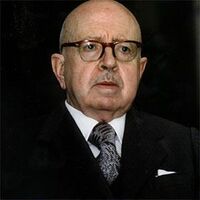

Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas (Madrid, 22 de octubre 1898 – 25 de enero 1990) fue un literato y filólogo español, miembro de la Real Academia de la Historia y Premio Miguel de Cervantes 1978. Nació en Madrid y pasó su infancia en La Felguera (Asturias). Estudió en Madrid con los jesuitas de Chamartín. Se le considera miembro de la Generación del 27, también se le suele encuadrar dentro de la primera generación de la posguerra. Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, se formó en el Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal y tomó parte activa en las actividades de la Residencia de Estudiantes dirigida por el krausista Alberto Jiménez Fraud. Allí conoció a Federico García Lorca, a Luis Buñuel, a Pepín Bello y a Salvador Dalí; también conocerá en 1917 durante su veraneo en Las Navas del Marqués al que será su gran amigo, Vicente Aleixandre, al que hizo conocer el mundo de la poesía paseando por los maravillosos pinares de este pueblo y con el que convivirá en la España franquista.

#Españoles #Generación27 #PremioCervantes #SigloXX

Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo (Sevilla, 26 de abril de 1898 – Madrid, 13 de diciembre de 1984) fue un poeta español de la llamada Generación del 27. Elegido académico en sesión del día 30 de junio de 1949, ingresó en la Real Academia Española el 22 de enero de 1950. Ocupó el sillón de la letra O. Premio Nacional de Literatura en 1933 por La destrucción o el amor, Premio de la Crítica en 1963 por En un vasto dominio, y en 1969, por Poemas de la consumación, y Premio Nobel de Literatura en 1977.

#Andaluces #Españoles #Gays #Generación27 #PremioNobel #SigloXX

Leopoldo María Panero Blanc (Madrid, 1948) es un poeta español, encuadrado en la poesía española contemporánea dentro del grupo de los novísimos. Hijo del poeta Leopoldo Panero (1909–1962) y Felicidad Blanc (1913–1990), hermano del también poeta Juan Luis Panero (1942) y Michi Panero (1951–2004), sobrino del poeta Juan Panero (1908–1937) y primo del periodista, crítico de cine y actor teatral madrileño José Luis Panero González-Barosa (1975-). Panero es el arquetipo de un malditismo cultivado tanto como repudiado, pero ese malditismo no le ha impedido ser el primer miembro de su generación en incorporarse a la nómina de clásicos de la editorial Cátedra, contar con una espléndida biografía escrita por J. Benito Fernández (El contorno del abismo, Tusquets, 1999) e insertarse en la historia literaria, las antologías y los programas académicos. El joven Leopoldo María, al igual que tantos descendientes de los prohombres del régimen franquista, se siente fascinado por la izquierda radical. Su militancia antifranquista constituirá el primero de sus grandes desastres y le valdrá su primera estancia en prisión. Tiene una formación humanista, estudia Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y Filología Francesa en la Universidad Central de Barcelona. De aquellos años jóvenes datan también sus primeras experiencias con las drogas. Desde el alcohol hasta la heroína, a la que dedicaría una impresionante colección de poemas en 1992, ninguna le es ajena. En los años 70 es ingresado por primera vez en un psiquiátrico. Sin embargo, sus constantes reclusiones no le impiden desarrollar una copiosa bibliografía no sólo como poeta, sino también como traductor, ensayista e incluso narrador. A finales de la década de los 80, cuando por fin su obra alcanza el aplauso de la crítica entendida, se decide que ingrese de manera permanente en el psiquiátrico de Mondragón. Sin embargo, casi diez años después se establece, por propia voluntad, en la Unidad Psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria. La vida de este poeta y su entorno familiar siempre ha desatado curiosidad en el ámbito cultural, como muestra la película de Jaime Chávarri, El desencanto (1976), un documental que refleja cómo era su familia, en plena desintegración del franquismo, acomodada e intelectual, pero también: desmembrada, autoritaria y en la que la figura de su padre pesaba aún con su ausencia. En la década de los 90 Ricardo Franco se fijaría de nuevo en «Los Panero» para filmar Después de tantos años, pero esta vez, sin la presencia de la madre, ya fallecida. En 2003 se le concede el Premio Estaño de Literatura por una antología poética de Túa Blesa, publicada dos años antes. Poesía Sus distintas entregas poéticas aparecen con regularidad: * Por el camino de Swan (1968) * Así se fundó Carnaby Street (Ocnos, 1970). A partir de este poemario la melancolía de los mitos de su infancia corre pareja a un experimentalismo apasionado * Teoría (Lumen, 1973) * Narciso en el acorde último de las flautas (Visor, 1979) * Last River Together (Ayuso, 1980) * El que no ve (La banda de Moebius, 1980) * Dioscuros (Ayuso, 1982) * El último hombre (Ediciones Libertarias, 1984) * Antología (Ediciones Libertarias, 1985) * Poesía 1970–1985 (Visor, 1986) * Contra España y otros poema de no amor (Ediciones Libertarias, 1990) * Agujero llamado Nevermore (Selección poética, 1968–1992) (Cátedra, 1992) * Heroína y otros poemas (Ediciones Libertarias, 1992) * Piedra negra o del temblar (Ediciones Libertarias, 1992) * Orfebre (Visor, 1994) * Tensó (Ediciones Hiperion, 1996). Con Claudio Rizzo * El tarot del inconsciente anónimo (Valdemar, 1997) * Guarida de un animal que no existe (Visor, 1998) * Abismo (Ediciones Endimión, 1999) * Teoría lautreamontiana del plagio (Límite, 1999) * Poemas del manicomio de Mondragón (Hiperión, 1987) * Suplicio en la cruz de la boca (El Gato Gris, Ediciones de Poesía, 2000) * Teoría del miedo (Igitur, 2000) * Poesía completa (1970–2000) (Visor, 2001) * Águila contra el hombre: poemas para un suicidamiento (Valdemar, 2001) * Me amarás cuando esté muerto (Lumen, 2001). Con José Águedo Olivares * ¿Quién soy yo?: apuntes para una poesía sin autor (Pre-Textos, 2002). Con José Águedo Olivares * Buena nueva del desastre (Scio, Lugo, 2002) * Poemas del manicomio del Dr. Rafael Inglot (Valdemar, 2002) * Conversación (Nivola, 2003). * Esquizofrénicas o la balada de la lámpara azul (Hiperión, 2004) * Erección del labio sobre la página (Valdemar, 2004) * Danza de la muerte (Igitur, 2004) * CD-Libro Moviedisco Colección Lcd El Europeo. Carlos Ann, Bunbury, José María Ponce y * Bruno Galindo (Barcelona: Moviedisco, D.L., 2004) * Poemas de la locura seguido por El hombre elefante (Huerga y Fierro editores 2005) * Presentación del superhombre (Valdemar, 2005). Con Félix Caballero * Outsider, un arte interior (Versos esquizofrénicos, Poemas sugeridos por los dibujos de esquizofrénicos) (Eneida, 2007). * Páginas de excremento o dolor sin dolor (Editorial Azotes Caligráficos, 2008). Edición manuscrita con dibujos del propio autor * Sombra (Huerga y Fierro editores, 2008) * Escribir como escupir (Calambur editorial, 2008) * «Conjuros contra la vida» (Ed. Festival Internac. de Cine de LPGC, 2008), dentro del volumen Después de tantos desencantos. Vida y obra poéticas de los Panero, de Federico Utrera * Voces en el desierto (Azotes Caligráficos, 2008). Con Félix J. Caballero * Esphera (El ángel caído, 2009) * Tango (El ángel caído, 2009). Con Félix J. Caballero * La tempesta di mare (Huacanamo, 2009). Con Félix J. Caballero. * Reflexión (Casus-Belli, 2010) * Locos de altar (Alea blanca, 2010) * La flor en llamas (Casus-Belli, 2011). Con Félix J. Caballero. * Traducciones / Perversiones (Ed. Túa Blesa) (Visor de poesía, 2011) * Territorio del miedo / Territoire de la peur (Anthologie poétique, traduction Stéphane Chaumet) (L'Oreille du Loup, 2011) * Cantos del frío (Casus-Belli, 2011). Narrativa Su obra narrativa incluye: * El lugar del hijo (Tusquets, 1976), libro de relatos fantásticos * Dos relatos y una perversión (Ediciones Libertarias, 1984) * Y la luz no es nuestra (Ediciones Libertarias, 1993) * Palabras de un asesino (Ediciones Libertarias, 1999) * Los héroes inútiles [epistolario con el joven escritor Diego Medrano] (Ellago Ediciones, 2005) * Papá, dame la mano que tengo miedo (Cahoba Ediciones, 2007), su última creación * Cuentos completos, recopilados por Túa Blesa (Editorial Páginas de Espuma, 2007). ISBN 978-84-95642-95-0. Ensayo También ha cultivado el ensayo: * Mi cerebro es una rosa, (Roger, 1998) * Prueba de vida. Autobiografía de la muerte, (Huerga y Fierro, 2002). * De una u otra manera, todas sus páginas, hasta sus traducciones, son autobiográficas. De hecho, las claves de su obra son la autocontemplación y la (auto)destrucción. Sin embargo, como ya señalara Pere Gimferrer en 1971, el tema de su poesía «no es la destrucción de la adolescencia: es su triunfo, y con él la destrucción y la disgregación de la conciencia adulta». Liberar la adolescencia como energía emocional, creándose una mitología propia, no oficial, es la actitud asumida desde el comienzo por Panero. El poema «La canción de croupier del Mississippi», incluido en su obra Last River Together (1980), es un buen texto en el que encontrar resumidas la mayor parte de las características de la poesía de Leopoldo María Panero. Lo primero que llama la atención en este poema son los elementos culturalistas que van apareciendo de forma más o menos explícita: El título, de clara evocación cinematográfica. La cita que encabeza el texto: «Quince hombres sobre el Cofre del Muerto/ Quince hombres sobre el Cofre del Muerto/ ¡Yahoo! ¡Y una botella de ron!» que es la canción que cantan los piratas en La isla del tesoro, de Robert L. Stevenson (evidentemente, también hay adaptación al cine). Una evocación de La vida es sueño, de Calderón de la Barca («Y sueño que he vivido...»). Menciones expresa a Pessoa y sus heterónimos («Me digo que soy Pessoa, como Pessoa era Álvaro Campos»). La referencia a Dulce pájaro de juventud (Sweet Bird of Youth, obra teatral de Tennessee Williams, que fue llevada al cine por Richard Brooks en 1962 y que cuenta cómo un vividor debe abandonar su pueblo, tras haber seducido a la hija del cacique. Instalado en Hollywood, se convertirá en el amante de una estrella otoñal). La contradicción a Larra (Escribir en España no es llorar). La referencia al filósofo centroeuropeo Ludwig Wittgenstein. La mención al escritor francés Remy de Gourmont (1858–1915) y su Le Livre des Masques. Portraits symbolistes, Gloses et Documents sur les Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui, in-18, Société du Mercure de France, Paris, 1896. Lo segundo son las múltiples repeticiones ya de palabras, ya de estructuras sintácticas, ya de versos más o menos completos. Repeticiones que parecen ser usadas tanto para crear una especie de ritmo obsesivo (tengamos en cuenta que el poema es una «canción») como para dar al texto una apariencia de monólogo interior. En último lugar, habría que señalar los diferentes temas que van apareciendo a lo largo del poema: lo autobiográfico, lo blasfemo, la vida como sueño, el antiespañolismo (no en vano, uno de sus poemarios se tituló Contra España y otros poema de no amor), el malditismo (es tan bella la ruina). Temas que, de una forma u otra, se repiten, se modifican, se mezclan, para darle al poema ese carácter de obsesivo monólogo interior, ya mencionado en el párrafo precedente. Referencias Wikipedia—http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_María_Panero

Luis Cernuda Bidón (Sevilla, 21 de septiembre de 1902 – México, D.F., 5 de noviembre de 1963) fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la llamada Generación del 27. Su educación fue rígida e intransigente debido al carácter y a la condición militar de su padre. Con motivo de la traslación de los restos de Bécquer a los nueve años de su edad, empieza a leer poesía y, más tarde, un profesor lo anima a escribir versos y le corrige los que compone. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en 1919, siendo uno de sus profesores Pedro Salinas, quien lo ayudó con sus primeras publicaciones. Al año siguiente fallece su padre. En 1923 deja la Universidad de Sevilla para hacer el servicio militar e ingresa en el Regimiento de Caballería de Sevilla. En 1924 volvió para terminar la carrera, lo que consiguió en 1926. Asiste con Higinio Capote y Joaquín Romero Murube a las tertulias literarias organizadas por Salinas, lee a los clásicos españoles y a autores franceses, especialmente André Gide, que supone para él una revelación. En 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez y publica sus primeros poemas en Revista de Occidente. En 1926 viaja a Madrid; colabora en La Verdad, Mediodía y Litoral, esta última la revista malagueña del matrimonio formado por Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, a los que siempre le unirá una gran amistad, incluso en el exilio mexicano. Lee a los surrealistas franceses, y le influyen en especial Pierre Reverdy y Paul Éluard; a este último lo traducirá más tarde. En 1927 publica su primer libro lírico, Perfil del aire en la imprenta malagueña de Prados y Altolaguirre, pero es atacado por Juan Ramón Jiménez, quien considera a este libro demasiado influido por Jorge Guillén; esto no se lo perdonará nunca Luis Cernuda. En diciembre asiste a los actos celebrados en el Ateneo de Sevilla con motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora, pero sólo como oyente, aunque ya había conocido a varios miembros de la que sería denominada después Generación de 1927. En 1928 fallece su madre, visita a sus amigos malagueños (Altolaguirre, Prados, Méndez e Hinojosa); marcha a Madrid, donde conoce a Vicente Aleixandre; en noviembre Salinas le ayuda a conseguir un lectorado de español en la Universidad de Toulouse; viaja también a París, donde se aficiona al cine. Se traslada luego a Madrid en 1929 y allí, desde 1930, trabaja en la librería de León Sánchez Cuesta; asiste a diversas tertulias en compañía de Vicente Aleixandre y de Federico García Lorca; este último le presenta (1931) a un joven actor gallego llamado Serafín Fernández Ferro y Cernuda se enamora de él; pero este no le corresponde sino sólo cuando necesita dinero; este amor insatisfecho inspirará sus libros Donde habite el olvido y Los placeres prohibidos. Gerardo Diego lo incluye en su Antología (1932) y, concluida su relación con Serafín, Cernuda se involucra en el proyecto de las Misiones pedagógicas, primero en la sección Bibliotecas y luego en el Museo ambulante; con ellos recorre los pueblos de Castilla y Andalucía y conoce a Ramón Gaya y al pintor Gregorio Prieto; colabora además en la revista Octubre de Rafael Alberti (1933). Al año siguiente publica Donde habite el olvido y empieza a leer a los poetas del Romanticismo europeo; visita otra vez Málaga. Colabora en la revista Cruz y Raya de José Bergamín y publica en ella sus traducciones de Hölderlin (1934). En 1936, poco antes de estallar la Guerra Civil, interviene en el homenaje a Valle-Inclán y publica la primera edición de su obra poética completa hasta entonces, bajo el título de La realidad y el deseo. Se entera del asesinato de Federico García Lorca y le escribe una sentida elegía, "A un poeta muerto (F. G. L.)", cuyos dos últimos párrafos fueron censurados. Pasó dos meses como agregado de la Embajada Española en París y vuelve a Madrid, donde se alista en el Batallón Alpino; con él es enviado a la Sierra de Guadarrama. En abril de 1937 se traslada a Valencia, donde colabora con Hora de España y publica la citada elegía a Lorca; participa allí en el II Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, donde conoce a Octavio Paz, a quien volverá a ver más adelante en México. En el verano interpreta el papel de Don Pedro en la representación de Mariana Pineda dirigida por Altolaguirre. En 1938 parte al Reino Unido a dar un ciclo de conferencias y conoce a Rafael Martínez Nadal, quien será luego uno de sus estudiosos. En Oxfordshire ejerce de tutor de niños vascos refugiados, lo que le inspira el poema «Niño muerto»; luego trabaja como profesor en el internado Cranleigh School. Lee a los clásicos ingleses, en especial a los poetas metafísicos y a T. S. Eliot, pero también a Constantino Cavafis. Trabaja como lector de español en la Universidad de Glasgow, la Universidad de Cambridge (1943) y el Instituto Español de Londres (1945), pasando los veranos en Oxford en compañía del pintor Gregorio Prieto. Termina Las nubes y escribe los poemas en prosa de Ocnos. En 1944 un nuevo amor le inspira los poemas de Vivir sin estar viviendo y desarrolla una intensa labor de crítico literario, publicando en el Bulletin of Hispanic Studies varios ensayos sobre poesía española; traduce Troilo y Cresida de Shakespeare (1945). En 1947 se inicia su exilio norteamericano; allí enseña literatura en el colegio de señoritas de Mount Holyoke (Massachusetts), puesto que desempeñará hasta 1952, y logra por fin la ansiada estabilidad económica; tres viajes a México en 1949, 1950 y 1951 le hacen desear volver a vivir en una tierra donde se habla el español, en compañía del amplio exilio republicano refugiado allí gracias a la hospitalidad del presidente Lázaro Cárdenas. En 1951 es invitado por la revista Orígenes para dar conferencias en Cuba y amista con el escritor Lezama Lima; además se reencuentra con María Zambrano. Por fin consigue dejar su puesto y establecerse en México capital en 1952; allí se enamora de un culturista, Salvador Alighieri, que había conocido en las vacaciones de 1951; a él están dedicados los Poemas para un cuerpo. En México vuelve a ver a Octavio Paz y a los Altolaguirre, en especial a su mujer, Concha Méndez, con la que pasa una temporada en 1953 en Coyoacán. Desde 1954 trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor por horas e investiga con una beca de El Colegio de México; colabora en diversas revistas mexicanas. En 1955 su figura es reivindicada en España por un grupo de jóvenes poetas cordobeses, el Grupo Cántico, lo que supone para él una gran satisfacción; en 1956 emprende la redacción de los primeros poemas de Desolación de la Quimera y en 1957 se imprimen los Poemas para un cuerpo y sus Estudios sobre poesía española contemporánea. Publica en México en la Cultura su biografía literaria, «Historial de un libro», con motivo de la tercera edición revisada y ampliada de La realidad y el deseo (1958). En 1959, con motivo del fallecimiento de Manuel Altolaguirre, se ocupa de editar las Poesías completas de su amigo y empieza a mantener correspondencia con jóvenes poetas españoles. En 1960 Carlos Barral le publica en Barcelona los ensayos contenidos en las dos partes de Poesía y literatura y en verano imparte un curso en la Universidad de California en Los Ángeles; entre 1961 y 1962 es profesor visitante en San Francisco y en este último año se publica en México Desolación de la Quimera; entre 1962 y 1963 vuelve a impartir un curso en Los Ángeles y el 5 de noviembre fallece en la Ciudad de México y es enterrado pocos días después en la sección española del Panteón Jardín. Nunca negó su condición homosexual, factor que le hizo ser considerado en su patria un «raro» y rebelde, dada la mentalidad poco abierta de la España de entonces, «un país donde todo nace muerto, vive muerto y muere muerto», como dirá en Desolación de la Quimera. La consciencia de su aislamiento se expresa en una de sus imágenes más conocidas: Cernuda se ve a sí mismo «como naipe cuya baraja se ha perdido». Poesía La poesía cernudiana es una poesía de la meditación, y consta de cuatro etapas, según Octavio Paz: los años de aprendizaje, la juventud, la madurez y el comienzo de la vejez. A la etapa inicial pertenecen las primeras poesías, publicadas en 1927 con el título de Perfil del aire —que muestran a un poeta elegante en su contemplación elegíaca del mundo— y Égloga, elegía, oda, escrito entre 1927 y 1928, que rinde homenaje a la tradición clásica a la vez que toca algunos temas muy cernudianos: amor y eros en especial. Comienza el ciclo de la juventud con Un río, un amor y Los placeres prohibidos, escritos entre 1929 y 1931. Esos dos libros revelan la adhesión de Cernuda al surrealismo. Aunque el clasicista que siempre hubo en él atempera muchas veces la ruptura formal, lo esencial de esos poemarios es su espíritu de rebeldía contra el orden establecido. En Los placeres prohibidos la rebelión crece con la abierta reivindicación de la homosexualidad. Donde habite el olvido (1934) es un libro neorromántico, «superbecqueriano», que desarrolla una elegía amorosa. Invocaciones, de 1934–1935, presenta al neorromántico dilatándose en amplios poemas que celebran las glorias del mundo y exaltan la misión del poeta. El período de madurez arranca con Las nubes (1940 y 1943), uno de los más bellos libros de poesía sobre la Guerra Civil, donde lo elegíaco alcanza su plenitud. Bajo el estímulo de la lírica inglesa, incluye monólogos dramáticos, como «La adoración de los magos». Prolonga tono y estilo en Como quien espera el alba (1947). Obsesionado con sus recuerdos sevillanos, elabora en prosa Ocnos (1ª ed. en 1942, luego ampliada: 1949 y 1963), esencial para entender su mitología del Edén perdido. En México se desarrolla su última etapa. Allí compondría Variaciones sobre tema mexicano (1952), Vivir sin estar viviendo (1944–1949) y Con las horas contadas, de 1950–1956, que en ediciones posteriores incorporará Poemas para un cuerpo (Málaga, 1957). Es perceptible la sustitución de la anterior musicalidad elegante, garcilasiana, por un ritmo seco, duro, y por la renuncia a toda ornamentación en favor del concepto. Este estilo alcanza su plenitud en Desolación de la Quimera (1962). Cernuda es autor de una obra crítica (Estudios sobre poesía española contemporánea, 1957, o Poesía y literatura, I y II, 1960 y 1964) que, más allá de algunas arbitrariedades, ha permitido revisar tópicos y estimaciones. En ella, Cernuda reivindica a Campoamor, expresa su admiración por su amigo Federico García Lorca y enjuicia con severidad la obra de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Jorge Guillén. En 1985 se editó su única obra de teatro, La familia interrumpida. Teoría poética Fue el propio Luis Cernuda quien esbozó su evolución poética en «Historial de un libro», trabajo publicado primitivamente en Papeles de son Armadans y recogido posteriormente en su Poesía y literatura. Toda crítica literaria de su obra ha de referirse necesariamente a este trabajo del autor. Tradición y originalidad Para Cernuda, el respeto a la tradición literaria y la aportación de originalidad en su obra deben ir en perfecto equilibrio. No se debe dar mayor peso a una o a otra. Para él, el respeto a la tradición es algo fundamental, pero no entiende esa tradición solamente como el respeto a la obra de autores españoles, sino que abarca el conjunto de la literatura europea desde Homero. Entre las presencias de la tradición que más claramente se ven en sus poemas encontramos: * Garcilaso. Tanto por su métrica (como se ve en el libro Égloga. Elegía. Oda), como por sus temas (el amor, la visión idealizada de la naturaleza y la presencia de la mitología clásica). * Bécquer, y los poetas que inician el Simbolismo (Baudelaire, Paul Verlaine, Paul Valéry, Mallarmé, Friedrich Hölderlin[cita requerida]) , que le aportan el concepto del poeta como un ser sobrenatural que tiene la capacidad de percibir lo que otros no pueden. * Los poetas platónicos (Fray Luis de León, T.S. Eliot[cita requerida]), le aportan la visión de la naturaleza como un mundo de orden y paz, frente al caos humano. * En Historial de un libro señala asimismo el influjo que ejercieron sobre él la poesía de los poetas metafísicos ingleses, la de Hölderlin y la de Constantino Kavafis. Junto a todas estas presencias de la tradición cultural europea, Cernuda también tendrá en cuenta la obra de sus contemporáneos: * Juan Ramón Jiménez, por la visión subjetiva de la realidad y por la idea de que la verdadera literatura es aquella que se dirige a la esencia de las cosas, eliminando la superficialidad. * Los poetas del 27 le enseñan a enfrentarse a la obra literaria desde la perspectiva del Surrealismo. En la poesía de Cernuda, en fin, la presencia de la tradición se conjugará con la originalidad de su aportación, fruto de sus peculiaridades biográficas. La función del poeta La función del poeta en la obra de Luis Cernuda entronca perfectamente con la tradición romántica, según la cual el artista aparece como un ser solitario dotado de un don sobrenatural que le permite ver y expresar lo que otros no pueden. En esta línea, Cernuda se nos presenta como un integrante de una tradición que arranca con los románticos, sobre todo con los alemanes como Hölderlin, Novalis o Heinrich Heine y que en España representa la figura de otro sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer. El poeta es, por tanto, un «elegido», bien sea por Dios o por el Demonio. Es un ser maldito, marginado por la sociedad, hecho del que deriva su soledad total. En el caso de Cernuda, esa condición de maldito, de diferente, viene reforzada por su forma distinta de entender el amor. Su homosexualidad choca frontalmente con los usos y las normas propias de la sociedad burguesa a la que pertenece y en la que vive. Como consecuencia del sentimiento de la diferencia, la actitud del poeta sevillano frente al mundo se definirá por la rebeldía y por el sentimiento de frustración provocado por el choque constante entre la realidad que vive y el deseo de vivir, de amar, de forma diferente. Los temas de la obra poética El núcleo temático de la obra de Cernuda es la antítesis entre la realidad y el deseo, hecho que explica que a partir de 1936 titulara el conjunto de su poesía con esta oposición. Esta antítesis nace, sin duda, de las peculiares circunstancias vitales del poeta sevillano, pero entronca perfectamente con lo que en los poetas románticos y simbolistas era la colisión entre la libertad individual y la sociedad burguesa, además de ser un tema característico de la poesía del siglo XX, como lo demuestra su aparición en poemas de autores muy variados, desde Antonio Machado, a Federico García Lorca, pasando por Rafael Alberti, por citar solamente a algunos contemporáneos de Cernuda. El tema de la realidad frente al deseo podemos concretarlo en la obra de Cernuda en una serie de motivos temáticos recurrentes: * Soledad, aislamiento, marginación y sentimiento de la diferencia. * Deseo de encontrar un mundo habitable que no reprima ni ataque al individuo que se siente y se sabe diferente. En el intento por encontrar ese mundo habitable deseado, a veces el poeta se dirige al pasado, a la niñez, con lo que enlazamos con el tema de los «paraísos perdidos», tan característico de la literatura contemporánea. * Deseo de encontrar la belleza perfecta, que no esté ensuciada por la realidad, por la materialidad. * El amor, como el gran tema cernudiano. Este motivo adopta distintos planteamientos a lo largo de su obra que podemos reducir a cuatro momentos: Un amor no disfrutado, pero presentido. Entendido más como experiencia literaria, leída. Es lo que encontramos, principalmente, en el libro Los placeres prohibidos. La experiencia amorosa marcada por la insatisfacción, por el dolor y el fracaso, por la incomprensión. Lo podemos encontrar, principalmente, en el libro Donde habite el olvido. El amor como experiencia feliz, exaltada, pero marcada por la brevedad. Así lo leemos en los Poemas del cuerpo. El tiempo y su discurrir es otro de los grandes temas del poeta sevillano. Vinculados a este motivo temático encontraremos el deseo de juventud eterna, marcada por las experiencias amorosas, por la belleza y por la fuerza de espíritu que le permite mantener una actitud rebelde frente al mundo que le oprime; la nostalgia de la infancia, asociada a la ingenuidad y, por ello, a la felicidad y el deseo de eternidad, de llegar a fundirse con la Naturaleza en un universo perfectamente ordenado. * La naturaleza. Es clara la oposición que se produce en los poemas de Cernuda entre el mundo burgués, contra el que el poeta reacciona de maneras diversas, y el mundo natural, considerado como un paraíso en el que el artista puede vivir en perfecta armonía. Ese mundo social burgués viene marcado por el caos, es la realidad, y frente a él, el orden natural, el deseo. Esa naturaleza cernudiana viene dominada por la espontaneidad y por la proyección libre de los sentimientos y los instintos que en el ámbito burgués deben ser reprimidos. Referencias wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Luis Cernuda

#Españoles #Generación27 #SigloXX

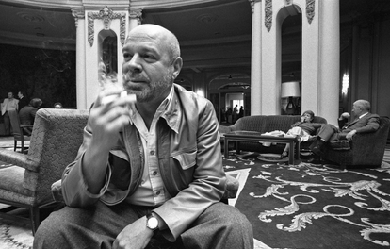

Jaime Gil de Biedma y Alba (Barcelona, 13 de noviembre de 1929 – 8 de enero de 1990) fue un poeta español, uno de los autores más importantes de la Generación del 50. Nacido en 1929 en el seno de una familia de la alta burguesía castellana, su padre se trasladó a Barcelona para trabajar en la Compañía de Tabacos de Filipinas. El que fuera su despacho puede ser visitado hoy en día en el Hotel 1898 en La Rambla de Barcelona.