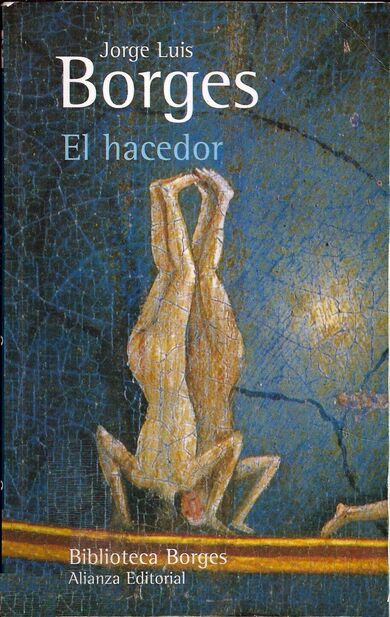

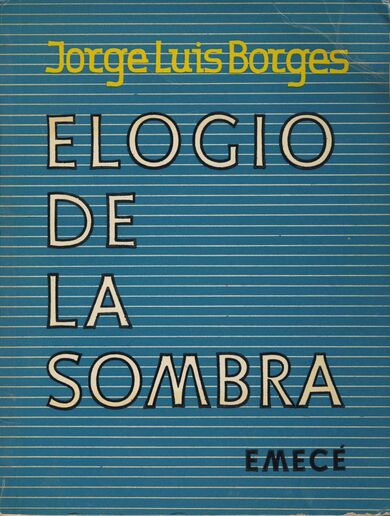

Ajedrez

Borges, el ajedrez y la metafísica

(Lincoln R. Maiztegui Casas

Universidad de Montevideo)

Dice Mario Vargas Llosa que las narraciones de Jorge Luis Borges, en su simplicidad aparente, resultan siempre inquietantes, porque dan idea de perfección. Y -agrega quien esto escribe- la perfección, si existe, no es atributo humano sino divino, salvo que uno se llame Wolfgang Mozart. O José Raúl Capablanca, el genial ajedrecista cubano, cuyos memorables juegos tienen esa misma hondísima claridad de la música de Mozart. Existe, entre el juego del ajedrez y el arte de los sonidos, un poderoso cordón umbilical que se expresa de muy diversas formas, algunas de ellas objetivables; son las únicas actividades humanas que producen con frecuencia y naturalidad casos de precocidad extrema, los llamados “ñiños prodigio”. Otros aspectos de esta curiosa simbiosis son más sutiles, por subjetivos: por ejemplo, la relación que los ajedrecistas melómanos, que lo son casi todos, suelen establecer entre el estilo de ciertos jugadores y el clima musical de ciertos compositores. Pero que el vínculo, con su componente de enigma, porque no se sabe dónde reside explícitamente, existe, lo puede confirmar cualquier amante de las dos disciplinas. Subrayarlo no constituye ninguna novedad.

Menos frecuente es encontrar un paralelismo entre el ajedrez y la filosofía, en particular con su rama metafísica. Después de todo, el primero es una actividad lúdica, un simple juego que se desarrolla dentro de reglas claras y accesibles, y no parece tener mayor parentesco con la disciplina que se plantea nada menos que buscar el sentido último de la vida. Sin embargo, aquellos que creen en que el trayecto vital del hombre está pre determinado por fuerzas superiores que escapan a su control, llámese esta fuerza el Mahat egipcio, la Moira helénica, el Destino o Dios, han encontrado una trágica equivalencia entre la movilidad de una pieza de ajedrez, siempre condicionada a la voluntad del jugador, y la suerte del individuo, cuya voluntad se halla severa, y a veces absolutamente, limitada por esas mismas fuerzas. El gran poeta y humanista persa Omar Khayaham, que vivió entre el 1048 y el 1122, en uno de sus hondos y dolientes poemas breves llamados Rubayat, dijo: “Y después de todo, qué es la vida sino un inmenso tablero de ajedrez, sobre el cual el Destino mueve a los hombres como si fueran piezas, y luego los coloca en una caja de madera”. El ajedrez aparece aquí como un símbolo, una alegoría de la existencia humana, encandilada por el engaño, en la óptica fatalista del poeta, del libre albedrío, pero en los hechos, apenas un frágil instrumento de potencias incontrolables.

La idea fue desarrollada más tarde por otros pensadores. Así, el matemático y filósofo judío alemán Emmanuel Lasker, que fue campeón mundial de ajedrez entre 1893 y 1921, sostuvo que el juego, en su mistérica potencia -porque impacta el espíritu humano de manera formidable, desatando en él una auténtica tempestad de pasiones sólo accessible a quienes han logrado internarse en sus oscuros laberintos- demostraba la veracidad de la filosofía materialista, iniciada en Demócrito y continuada por Feuerbach y Marx. Las fuerzas del espíritu, elevadas a su maxima tensión, aparecen como una consecuencia de los precarios equilibrios y desigualdades de unos objetos materiales -las piezas y el tablero- que las determinan. Borges, el poeta, fue todavía un paso más allá, hasta llegar a plantearse una de las interrogantes más terribles y sobrecogedoras que la mente humana es capaz de concebir: si el Destino, o Dios, mueve tanto las piezas de ajedrez sobre el tablero como al hombre sobre el mundo, quién mueve o condiciona, a su vez, la voluntad de ese Destino o de ese Dios. Metafísica pura.

El gran poeta –porque a mi juicio lo fue, aún en su prosa inquietante por lo perfecta, al decir de Vargas Llosa- dedicó al ajedrez dos sonetos. Conviene leerlos, no sólo para tener presente de qué estamos hablando, sino para solazarnos en la musicalidad y la eufonía de sus endecasílabos: el primero dice:

rigen las lentas piezas. El tablero

los demora hasta el alba en su severo

ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores

las formas: torre homérica, ligero

caballo, armada reina, rey postrero,

oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido,

cuando el tiempo los haya consumido,

ciertamente no habrá cesado el rito. En el Oriente se encendió esta guerra

cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.

Como el otro, este juego es infinito.

El poeta adopta aquí una óptica historicista; en efecto, el ajedrez se originó en Oriente, más específicamente en la India, inicialmente como juego de azar; se jugaba con un dado, y según el número que el jugador obtuviese, adquiría el derecho, o no, de mover determinada pieza. El racionalismo helénico, introducido por la gran empresa conquistadora de Alejandro Magno, eliminó el factor aleatorio y convirtió al juego en una disciplina de cálculo y criterio. Desde la India la práctica del ajedrez se difundió a través del medio oriente asiático y el norte de Africa con la gran expansión musulmana y entró a Europa por España y el sur de Italia. Como observa Borges, hoy se practica “en toda la tierra” como una de las actividades lúdicas más difundidas del planeta. No está ausente, sin embargo, una reflexión filosófica; el odio de los dos colores enfrentados, en la magnífica prosopopeya introducida por el poeta, tiene validez universal, y trasciende la existencia de los jugadores. Estos son finitos y accidentales, aquel es eterno como el tiempo.

Pero en su segundo soneto dedicado al ajedrez, Borges se interna en la metafísica de manera mucho más profunda:

reina, torre directa y peón ladino

sobre lo negro y blanco del camino

buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada

del jugador gobierna su destino,

no saben que un rigor adamantino

sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero

(la sentencia es de Omar) de otro tablero

de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza

de polvo y tiempo y sueño y agonías?

Es difícil encontrar, en toda la literatura universal, una reflexión más aguda sobre la condición humana. La pieza de ajedrez cree moverse libremente por el tablero, ignorando que hay una mano poderosa –la del jugador- que controla su albedrío y su jornada. Este dominio es completo, intransigente, y tiene la consistencia del diamante. De la misma manera, el ser humano cree disponer de su destino, se encuentra sumido en el espejismo de la libertad, y al igual que la pieza, ignora que es apenas un instrumento de otra voluntad superior, inexcrutable, también adamantina, que lo está determinando y empleando como herramienta para el logro de quién sabe qué fin extraño e inaprehensible. Es la misma tesis de Omar Kayaham, y el poeta se apresura a subrayarlo: “la sentencia es de Omar”. Hasta aquí, y al margen de la belleza subyugante de algunos versos –“no saben que un rigor adamantino/ controla su albedrío y su jornada”; es difícil concebir dos frases poéticas más eufónicas-

Borges no nos dice nada que no haya sido dicho antes. Pero en este preciso momento, como el trapecista que da un último e inesperado salto mortal desde la cumbre a partir de la cual parecía imposible seguir ascendiendo, abre la interrogante más perturbadora que la mente del hombre es capaz de concebir:

de polvo y tiempo y sueño y agonías?

Estos dos versos memorables, en los que se aúnan la profundidad conceptual con la belleza rítmica, casi melódica, de las palabras, pone en cuestión nada menos que la propia idea de un Dios creador, infinito y todopoderoso, cuya existencia no se niega, pero sobre cuyas cualidades se abren dos tremendos signos de interrogación. Y de paso, se hiere también en el centro del pecho la lógica cartesiana, que ha fundamentado el pensamiento occidental desde hace varios siglos. Si razonamos que alguna voluntad superior tiene que haber creado el mundo en el que estamos sumidos, porque de la nada nada sale y toda cosa que existe necesita un creador, cuando creemos haber llegado a él, le hemos dado un nombre y unas cualidades y comenzamos a persuadirnos de la inevitabilidad de su existencia, se nos impone de pronto la más angustiante de las dudas: si toda cosa que existe necesita un creador, ¿quién o qué creó a Dios? El flujo del pensamiento lógico concatenado no puede, sin grave daño de su credibilidad, interrumpirse a capricho, con la afirmación de que un ser eterno e inmanente no ha sido creado por nadie y es, a la vez, el generador de todo lo que existe. Porque con el mismo criterio, alguien puede colocar el límite un poco más próximo, y sostener, con impecable lógica, que esta realidad dura y en sí misma desesperanzada en la que estamos sumidos es eternal e inmanente. Y de esa forma, la construcción racional que parecía tan sólida se quiebra en mil pedazos, como una bellísima copa de cristal que se nos resbalase de entre las manos.

Obsérvese que Borges no afirma ni niega la existencia de Dios, ni sus atributos supra naturales; se limita a dejar, sobre la inteligencia del lector, como la Antigua Discordia en el Olimpo, la manzana de la duda, la llaga dolorosa de dos signos de interrogación. Lo único que demuestra es la imposibilidad de llegar a Dios sólo por el camino rectilíneo de la razón. Se necesita, también, el factor subjetivo de la fe, que los creyentes concebimos como un don sobrenatural. En definitiva, esta espléndida obra de arte lleva a lo que tal vez sea la realidad esencial del ser humano, el habitat natural de su espíritu: la duda y su consecuencia inmediata, la angustia. Y toda esta construcción metafísica se ha erigido a partir de un simple, aparentemente inofensivo, tablero de ajedrez.